Environnement

Vous trouverez ici la viédo de la soirée ainsi que les réponses et bibliographies associées à la première session de questions du premier semestre 2022

Micro-trottoir

Soirée

Vous pouvez retrouver ces vidéos en versions sous-titrées via les liens suivants : – Vidéo micro trottoir avec sous titres – Vidéo soirée avec sous titres

Anthropocène ou thanatocène ?

L’importance de l’activité humaine en tant que facteur de transformation profonde de l’environnement naturel semble aujourd’hui évidente. Notre civilisation a acquis le pouvoir d’altérer les systèmes terrestres (la lithosphère, l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère), et ses traces resteront à jamais dans le registre géologique. Nous vivons dans l’Anthropocène, c’est-à-dire, l’époque de l’homme (anthropos veut dire « être humain » en grec).

L’Anthropocène ? Késako ?

Lorsqu’on parle de l’Anthropocène, on entend les bouleversements de nature géologique qui se produisent actuellement sur notre planète et qui ont été provoqués par l’Homme. En effet, l’Homme, par ses activités, a impacté les trajectoires des systèmes terrestres, dont les effets sont visibles à l’échelle mondiale, même dans des systèmes apparemment stables.

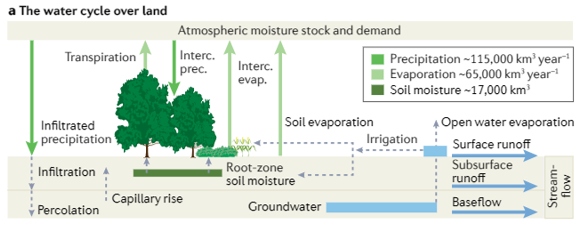

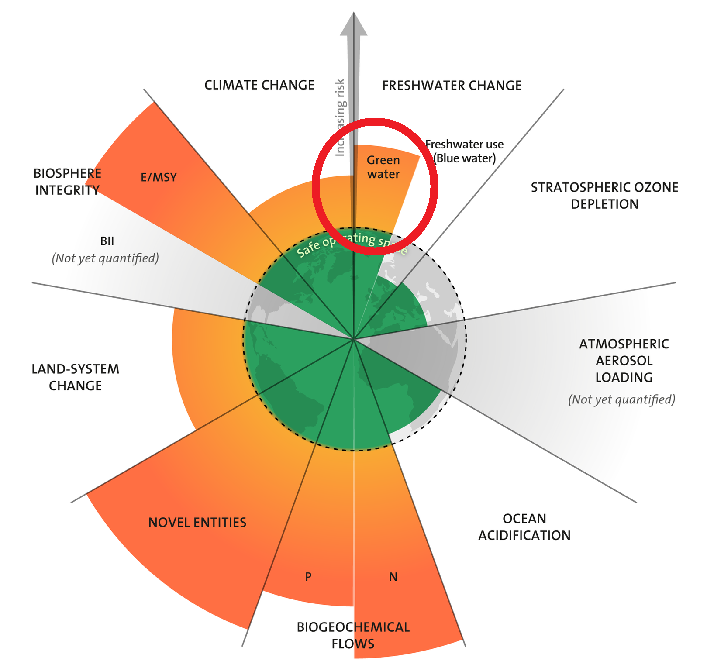

Les conséquences de ces impacts sont multiples et spectaculaires. La modification de vitesses d’érosion et des processus de sédimentation, la fonte de glaciers, le dégel du pergélisol, le dérèglement des grands cycles des éléments chimiques (ex. azote, phosphore, carbone, métaux) et de l’eau, le changement climatique, l’acidification des océans, l’augmentation du niveau des mers, l’expansion des zones à oxygène minimum dans les océans, la perte de biodiversité, l’introduction de nouvelles substances chimiques et matériaux dans le milieu naturel sont quelques-uns des exemples qui illustrent les changements dramatiques que l’humanité a apportés aux systèmes terrestres.

L’Anthropocène n’est pas une crise qui, par définition, a une durée courte. L’humanité a altéré la dynamique du système Terre à l’échelle du temps géologique, c’est-à-dire, que les conséquences de ces changements s’étendront sur des dizaines, voire des centaines de milliers d’années.

L’Anthropocène désigne donc l’empreinte « environnementale » de la civilisation moderne au sens large et fait référence à notre relation dominante avec le milieu naturel. L’humanité dans son développement est devenue une véritable force géologique et sa puissance a surpassé les grandes forces de la nature. Depuis environ 1950, l’Anthropocène est rentré dans la « grande accélération » avec l’altération du système terrestre et un développement ainsi qu’un bouleversement socio-économique exponentiel.

Quand a commencé l’Anthropocène ?

L’Anthropocène est né après une époque de stabilité climatique (Holocène) qui a duré 11 650 ans (hormis les petites périodes glaciaires) et au cours de laquelle l’agriculture, des villes et des civilisations ont émergées. L’Anthropocène n’est pas encore défini comme unité stratigraphique par la Commission Internationale de la Stratigraphie (CIS) sur l’échelle du temps en géologie. Pour que la CIS puisse déclarer l’Anthropocène comme une nouvelle unité de temps, le « signal géologique » de l’Anthropocène conservé dans les roches doit être significativement important, clair et distinctif. Sur l’échelle du temps en géologie, l’Anthropocène est envisagé au niveau d’une « série » ou d’une « époque » (les séries sont les sous-divisions des époques). Si l’Anthropocène était défini comme une « série », il s’agirait d’une série de l’Holocène (époque du Quaternaire).

Dans le cas contraire, l’Holocène prendrait fin. Le début de l’Anthropocène serait probablement situé au milieu du XXe siècle. À ce moment-là on observe une coïncidence de l’ensemble des signaux géologiques conservés dans des roches et résultant de la « grande accélération » de l’industrialisation, de la croissance démographique et de la mondialisation. Le point de repère du début de l’Anthropocène pourrait être la présence de radionucléides artificiels (éléments issus des essais de bombes thermonucléaires du début des années 1950) car leur signal dans les roches est fort, synchrone et répandu à l’échelle planétaire.

À qui devons-nous le terme « Anthropocène » ?

Le terme « Anthropocène » a été proposé en 2000 par Paul Crutzen, chimiste et lauréat du prix Nobel, et le biologiste, Eugene Stoermer. Mais ce concept a des racines beaucoup plus profondes ; pendant longtemps, il a été traité comme un terme descriptif, soulignant le rôle de l’Homme dans la modification de l’environnement naturel, mais sans importance significative pour la science elle-même, en particulier la géologie. Paul Crutzen a donc décidé d’utiliser toute son autorité de nobélisé pour populariser l’Anthropocène, mais aussi lui donner un véritable statut scientifique. Ce fut un succès, car l’Anthropocène n’est plus uniquement discuté par les scientifiques et les vulgarisateurs scientifiques, mais est devenu un sujet de la culture contemporaine, de la pop culture ou du débat philosophique et politique.

Thanatocène ? Késako ?

Le terme « Thanatocène » (Thanatos – Dieu de la mort selon la mythologie grecque) a été proposé en 2013, par Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l’environnement, pour attirer l’attention sur les origines de basculements environnementaux mondiaux.

Le concept de Thanatocène, fait référence au développement de techniques et technologies de plus en plus puissantes et énergivores, y compris militaires, et à leur rôle (volontaire ou collatéral) dans la destruction massive d’écosystèmes. Selon ce concept, l’entrée dans l’Anthropocène est due aux « guerres militaro-industrielles » plutôt qu’à l’humanité dans son ensemble. Ce terme a été proposé pour pallier les limites de la définition de l’Anthropocène et pour marquer que les principaux marqueurs de l’Anthropocène sont plutôt liés aux rapports de forces et aux projections de la domination mondiale.

Nous sommes aux portes d’un changement d’époque, quel que soit le nom qui lui sera donné : Anthropocène, Thanatocène, ou encore Capitalocène (qui met en avant le rôle du capitalisme dans les bouleversements environnementaux). En tout cas, tous ces concepts font référence à des altérations anthropiques du système Terre, avec ou sans indication du « coupable » de ce qu’on vit actuellement.

En géologie, la transition vers une nouvelle époque révèle un changement général à l’échelle planétaire de nature biologique ou géologique. Dans le contexte actuel, l’idée qu’il est encore possible de vivre et de se développer selon le modèle basé sur la maximisation de la production et de la consommation n’a aucun fondement réel. Nous ne pouvons pas vivre dans une nouvelle époque dans laquelle nous traitons l’environnement naturel comme une ressource externe et illimitée. Dans un avenir proche, il est donc nécessaire de changer non seulement le modèle de développement actuel, mais aussi le modèle civilisationnel, ce qui implique un changement radical des modes de vie.

Articles scientifiques

Ruddiman, William. “The Anthropocene”. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2013, vol. 41, p. 45-68.

DOI : https://doi.org/10.1146/annurev-earth-050212-123944

Steffen Will et al. “The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration”. The Anthropocene Review, 2015, vol. 2, p. 81-98. DOI : https://doi.org/10.1177/2053019614564785

Steffen Will et al. “The Anthropocene: conceptual and historical perspectives”. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2011, vol. 369, p. 842-867. DOI: https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0327

Zalasiewicz Jan et al. “The Anthropocene: a new epoch of geological time?” Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2011, vol. 369, p. 835-841. DOI : https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0339

Ouvrages scientifiques

Debret Maxime. Caractérisation de la variabilité climatique Holocène à partir de séries continentales, marines et glaciaires [Thèse de doctorat]. 2008. Université Joseph Fournier, Grenoble 1. Disponible sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00535769/document

Fressoz Jean-Baptiste et Bonneuil Christophe. L’Événement Anthropocène : La terre, l’histoire et nous. Paris : Éditions du Seuil, collection “Anthropocène”, 2016, 320 pages.

Rapports de GIEC. Disponible sur: https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/

Grand public

Fressoz Jean-Baptiste. « L’anthropocène : une révolution géologique d’origine humaine » (Conférence). 2019. Université de Strasbourg. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=pKOpZq4kkko

Marin Cécile. « La “grande accélération” du système terrestre ». Le Monde diplomatique. 2015.

Disponible sur : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/acceleration-terrestre

Malgorzata Grybos

Enseignante-chercheuse à l’Université de Limoges dans le domaine de géosciences. Elle mène ses recherches au laboratoire E2Lim. Géologue de formation spécialisée en biogéochimie, elle s’intéresse aux processus à l’interface (minéraux /eau /bactéries /matière organique) dans le milieu naturel (sols, sédiments).

Quels sont les rôles de l’agriculture et de l’élevage intensifs dans le changement climatique ?

Quelques définitions (bibliographie 1 et 2)

Agriculture et élevage intensifs font référence à des systèmes visant à obtenir une quantité importante de produits par surface au sol. Pour atteindre un rendement de culture élevé ou pour assurer le bon fonctionnement d’un élevage à forte densité, une solution communément utilisée est d’avoir recours à des intrants nombreux et en quantité importante.

Les intrants sont les différents produits apportés aux cultures ou aux animaux qui ne proviennent pas de l’exploitation agricole et tous les autres produits nécessaires à la marche d’une exploitation agricole : engrais, pesticides, semences et plants, aliments achetés, antibiotiques, hormones de croissance, mais aussi matériel agricole, honoraires du vétérinaire…

Le changement climatique est un processus naturel au cours duquel la température, les précipitations et le vent varient dans le temps. Cependant, la Terre vit actuellement un changement climatique particulier : non seulement ce changement est provoqué par l’activité humaine, mais aussi sa rapidité est sans précédent. Le changement climatique actuel est dû à une accumulation anormalement élevée des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère.

Les GES sont essentiels à la vie sur Terre puisqu’ils constituent une enveloppe qui empêche une partie de l’énergie solaire d’être renvoyée vers l’espace. Sans eux, la température à la surface de la Terre serait de l’ordre de -20°C. En s’accumulant, les GES « emprisonnent » la chaleur solaire ce qui entraîne l’augmentation de la température à la surface de la Terre.

Entre 1800 et maintenant, la température a globalement augmenté de 1,1°C ; à ce rythme, si l’Homme ne réduit pas les émissions de GES, la température pourrait augmenter de 4,4 °C d’ici à 2100 ce qui ne ferait qu’accroitre les conséquences pour la planète.

Un degré supplémentaire a pour conséquences directes :

– l’augmentation de la fréquence des épisodes de canicules et des incendies, l’accroissement de la sécheresse dans certaines zones,

– la proportion accrue des fortes précipitations et des cyclones tropicaux,

– la réduction de la banquise et du pergélisol de l’Arctique et l’augmentation du niveau des océans.

L’augmentation des GES dans l’atmosphère conduit aussi à l’acidification des océans. Les écosystèmes sont perturbés et l’ensemble des êtres vivants terrestres et marins est impacté : micro-organismes, végétaux, animaux et hommes. Les chaînes alimentaires sont altérées et la production agricole, comme l’accès à l’eau douce, diminue. Le changement climatique est une des menaces pour la biodiversité. Certains animaux, comme des insectes vecteurs de maladies végétales, animales et humaines, prolifèrent et migrent vers des latitudes et altitudes jusque-là épargnées comme c’est le cas pour le moustique vecteur du paludisme ou la chenille processionnaire du pin.

Certaines populations appelées « migrants climatiques » doivent quitter leur habitat dégradé par des catastrophes naturelles et les conditions climatiques. Outre l’aggravation de la sous-nutrition de certaines populations et le développement de pathologies infectieuses, le changement climatique a un impact sur la santé via le stress hyperthermique lié aux épisodes caniculaires qui fragilise les personnes vulnérables et via le stress psychologique qui fait suite aux catastrophes naturelles. À noter aussi que les pays en voie de développement sont les plus vulnérables face à cette crise climatique qui augmente le risque de conflits et constitue une menace sans précédent pour les moyens de subsistance, la santé et la sécurité en particulier des femmes et des filles.

Rôle de l’agriculture et élevage intensifs dans le changement climatique (bibliographie 3)

Les cultures et l’élevage, qu’ils soient intensifs ou non intensifs, jouent un rôle dans le changement climatique. En effet, culture et élevage produisent les trois GES majeurs : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). CH4 et N2O ont un pouvoir sur le réchauffement qui est supérieur à celui du CO2 ce qui est pris en compte dans les estimations des émissions des GES, exprimées en tonnes équivalent CO2.

Les GES produits par l’agriculture et l’élevage proviennent en grande partie de la fermentation (transformation de la matière par des micro-organismes) dans le tube digestif lors de la digestion ou dans les déjections animales qui sont stockées. Les animaux qui contribuent le plus à la production de GES par fermentation sont les ruminants avec, au premier rang, les bovins. Dans une moindre mesure, certaines pratiques de culture (inondation des rizicultures, sols compactés) conduisent à de la fermentation génératrice de GES.

La modification de l’usage des terres, surtout par la déforestation, l’assèchement de tourbières ou encore les brûlis, libère des GES naturellement stockés dans ces milieux et contribue pour une grande part à leur accumulation dans l’atmosphère. L’apport de fertilisants azotés comme les engrais synthétiques et la combustion de molécules carbonées (charbon, fioul, gaz…) pour le fonctionnement des installations agricoles sont aussi des sources de GES, mineures en comparaison de la fermentation et de la modification d’usage des terres. Dans sa globalité, l’utilisation des terres par l’homme (agriculture, sylviculture et élevage) serait responsable de près d’un quart des émissions de GES à l’échelle mondiale et d’un cinquième en France.

L’agriculture et l’élevage intensifs augmentent les émissions de GES notamment par une utilisation plus importante d’intrants : mécanisation des exploitations agricoles, apport d’engrais synthétiques… De plus, l’intensification des méthodes de culture et d’élevage aggrave les conséquences du changement climatique sur la biodiversité, sur l’accès à l’eau potable et sur la santé. Concernant ce dernier point, une densité animale élevée est propice au développement d’épizooties (épidémie chez les animaux) et de zoonoses (transmission d’agents infectieux de l’animal à l’homme). Pour les éviter, les éleveurs des exploitations intensives privilégient l’utilisation d’antibiotiques ce qui favorise le développement de l’antibiorésistance qui est un problème majeur de santé publique.

Dans les années à venir, un des grands enjeux de l’agriculture et de l’élevage au niveau mondial est de réussir à s’adapter pour continuer à fournir l’alimentation nécessaire à une population en croissance tout en limitant l’accumulation de GES dans l’atmosphère par la réduction de leur émission, par l’augmentation de leur stockage par le sol et par la biomasse et par leur valorisation (ex. méthanisation).

1) Pour la définition d’agriculture et d’élevage intensifs

« Différents modèles d’élevage ». Ressources sur l’élevage pour l’enseignement. 2020. Disponible sur : https://www.ressources-elevage.fr/copie-de-chap-113-productions-de-pr

2) Pour la définition et les conséquences du changement climatique

Site des Nations Unies (UN) : https://www.un.org/fr/climatechange/science/key-findings et https://www.un.org/fr/chronicle/article/les-effets-du-rechauffement-climatique-sur-la-sante-les-pays-en-developpement-sont-les-plus

Site du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de la Transition énergétique : https://www.ecologie.gouv.fr/impacts-du-rechauffement-climatique-sur-biodiversite

Site de comité d’experts français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) : https://uicn.fr/biodiversite-et-changement-climatique/

Site de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) : https://www.inserm.fr/magazine/sciencesante-n28/ (changement climatique et santé)

Grail Françoise (propos recueillis par Martine Valo). « L’océan absorbe 30 % des émissions de CO2 dues aux activités humaines ». Le Monde. 2015. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/08/l-ocean-absorbe-30-des-emissions-de-co2-dues-aux-activites-humaines_4649587_1652612.html

3) Pour mieux comprendre l’impact de l’agriculture et de l’élevage sur le changement climatique

Lire les rapports et articles rédigés par :

Les experts et scientifiques de l’Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) :

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4477en/

https://www.fao.org/3/i6340e/i6340e.pdf

Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt :

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/154000160.pdf (GES dérivés de l’agriculture et l’élevage dans le monde)

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/cep_analyse82_antibioresistances_en_elevage.pdf (élevage intensif et antibiorésistance)

L’Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) :

https://www.inrae.fr/actualites/quelle-contribution-lagriculture-francaise-reduction-emissions-gaz-effet-serre

https://www.inrae.fr/actualites/roles-impacts-services-issus-elevages-europeens

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/cahier-special-accaf-pour-la-science-l-adaptation-au-changement-climatique-fr.pdf

https://www6.angers-nantes.inrae.fr/bioepar/Actualites/elevage-intensif-et-zoonoses (agriculture et élevage intensifs, épizooties et zoonose)

Le CNRS : https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapC_p3_d1&zoom_id=zoom_d1_1

Anne Druilhe

Chercheuse de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), spécialisée en physiopathologie animale, discipline qui s’attache à décrypter les mécanismes conduisant d’un état sain à un état malade.

Quel autre choix que l’élevage intensif ?

Définition de l’élevage intensif (bibliographie 1 et 2).

L’élevage est une activité de soin, d’entretien et de production d’animaux pour le bénéfice de l’homme : pour son alimentation, pour ses vêtements et accessoires, pour l’ameublement, pour ses loisirs, pour l’aider dans son quotidien (ex. animaux de somme, chiens d’attelage, chiens guides d’aveugles…).

Les élevages sont définis comme « intensifs » ou « industriels » par opposition à des élevages « extensifs » ou « traditionnels ». Les qualificatifs « intensifs » et « extensifs » font référence uniquement à la densité animale, c’est-à-dire, au nombre d’animaux par unité de surface. Aucun autre paramètre n’est pris en compte dans ces qualificatifs. Ainsi, un élevage « intensif » n’est pas synonyme d’animaux enfermés. Le meilleur exemple est le système d’élevage intensif pratiqué en Amérique du Nord appelé feedlot qui est un parc d’engraissement en plein air.

La valeur limite est de deux Unité Gros Bétail appelée aussi Unité Gros Bovin (UGB) par hectare (ha) de surface agricole utilisée (SAU). Pour rappel, un hectare correspond à 10 000 m2 soit l’équivalent d’une surface carrée de 100 m de côté. Un élevage où il y a plus de 2 UGB/ha est intensif. Il est extensif s’il y a moins de 2 UGB/ha. L’unité UGB tient compte des besoins énergétiques des animaux de rente : une vache laitière représente 1 UGB alors qu’une brebis en vaut 0,15 et une poule pondeuse 0,014. Ainsi, en fonction de la catégorie d’animaux, 1 UGB correspond à un ou à plusieurs animaux.

Les choix autres que l’élevage intensif (bibliographie 3 à 7).

L’élevage intensif s’est développé à partir de la moitié du XXe siècle pour répondre à une augmentation de la population mondiale et à l’augmentation corollaire de la consommation alimentaire. Depuis quelques années, l’élevage intensif est remis en question pour une raison majeure de respect du bien-être animal.

Via la fourniture de viande, poisson, œuf et lait, l’élevage apporte de nombreux nutriments, principalement des protéines qui contiennent des acides aminés essentiels. Sur les vingt-deux éléments de base des protéines, neuf sont dits essentiels car le corps humain n’est pas capable de les produire ou les produit en quantité insuffisante pour ses besoins. Ces neuf acides aminés doivent donc être apportés par l’alimentation. Les protéines d’origine animale sont facilement et rapidement assimilables en comparaison des protéines apportés par d’autres aliments. Viande, poisson, œuf et lait apportent aussi des acides gras essentiels de type oméga 3 et des micronutriments (fer, calcium, zinc, sélénium) et des vitamines (A, B3, B6, B12, et D). Parmi les aliments, seuls les produits issus des animaux sont une source de vitamine B12. À noter que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un apport de protéines de l’ordre de 60 g par jour et par personne dont la moitié issue d’animaux et la moitié de végétaux.

Remplacer l’élevage intensif nécessite de disposer d’aliments :

– qui apportent des protéines sources des neuf acides aminés essentiels, des acides gras oméga 3 et des micronutriments (fer, calcium, zinc, sélénium) et des vitamines A, B3, B6, B12 et D),

– et en quantité suffisante pour nourrir la population mondiale.

Disposer d’aliments protéinés sans passer par de l’élevage intensif peut se faire via deux modalités. Une de ces modalités est la production de produits dérivés d’animaux par élevage extensif d’animaux de rente, par fabrication de viande in vitro et par élevage d’insectes. L’élevage extensif peut répondre ou non au cahier des charges des labels qui imposent des modalités d’élevage, y compris l’espace minimal dont l’animal doit disposer. Les seuls labels pour des produits alimentaires qui prennent en compte la densité animale sont le Label rouge (label français) et l’Agriculture biologique (label européen). Ainsi, l’élevage extensif peut se pratiquer selon les modalités du Label rouge, de l’Agriculture Biologique ou selon des modalités autres dites traditionnelles ou conventionnelles.

La production de viande in vitro consiste à faire proliférer des cellules animales dites « souches » dans une boîte de culture. Les cellules souches sont prélevées sur un animal puis sont cultivées à 37 °C en présence d’un milieu nutritif qui permet leur multiplication et leur maturation et différenciation en cellules musculaires. Le développement de la production de viande in vitro et de l’élevage d’insectes est conditionné par la mise au point de méthodes de production à bas coût financier et énergétique, par la vérification de l’innocuité de ces produits (ex. non allergène), et aussi par une modification des habitudes alimentaires.

L’autre modalité est la production de produits non dérivés d’animaux par culture de végétaux ou de micro-organismes comestibles riches en protéines, tels que les plantes légumineuses (ex. soja, haricot) ou les microalgues spiruline.

À noter que les viandes dites végétales appelées aussi « succédané de viande », « substitut de viande » ou « viande d’imitation » sont en fait des produits transformés à partir de végétaux à forte teneur en protéines. La transformation consiste en l’ajout d’additifs alimentaires pour obtenir une qualité texturale, gustative voire odorante, et esthétique proche de la viande.

La population mondiale est actuellement de plus de 7,5 milliards d’individus et pourrait augmenter jusqu’à 11 milliards en 2100. Actuellement 11 % de la population mondiale souffre de sous-nutrition ; la sous-nutrition touche les pays asiatiques hors Chine et une grande partie du continent Africain, zones dans lesquelles la plus forte augmentation de population est attendue à l’avenir. Au contraire, dans une grande partie de l’Amérique, en Europe et en Australie, la population a une alimentation plus abondante et plus riche en protéines animales que nécessaire.

Compte tenu de l’évolution probable à la hausse de la population mondiale et de la nécessité de rééquilibrer les régimes alimentaires, les scientifiques prédisent une augmentation de la demande en produits dérivés des animaux. Des modélisations montrent que l’élevage peut couvrir ces besoins accrus si :

– les surfaces de pâturage sont légèrement augmentées au détriment de la forêt (et non pas au détriment des terres arables nécessaires pour les cultures),

– les comportements évoluent en particulier dans les pays développés avec moins de perte et de gaspillage alimentaires et une alimentation moins riche en produits dérivés d’animaux,

– les échanges commerciaux s’intensifient et les modèles d’élevage évoluent (plus de bien-être animal et moins d’impact sur les changements climatiques) pour équilibrer les pays déficitaires.

Depuis plusieurs années, une réflexion est menée par les scientifiques de l’Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) pour accompagner le changement dans l’élevage.

1) Pour avoir des informations synthétiques sur l’élevage en général, voir le site du Groupement d’Intérêt Scientifique « Elevages Demain » : https://www.ressources-elevage.fr/

2) Pour mieux comprendre le calcul de l’Unité Gros Bétail, lire l’article de chercheurs de l’INRAE : Benoit Marc et Veysset Patrick. « Calcul des Unités Gros Bétails : proposition d’une méthode basée sur les besoins énergétiques pour affiner l’étude des systèmes d’élevage ». INRAE Productions Animales, 2021, vol. 34, no. 2, p. 139-160. DOI : https://doi.org/10.20870/productions-animales.2021.34.2.4855

3) Pour une infographie sur l’apport des produits animaux dans l’alimentation, consulter : Gavalda Véronica et Mollier Pascale. « [Infographie] Qu’apportent les produits animaux ? ». INRAE. 2019. https://www.inrae.fr/actualites/infographie-quapportent-produits-animaux

4) Pour tout savoir sur les alternatives à l’élevage (viande en culture, insectes, protéines végétales, micro-algues), lire ou écouter les experts de l’INRAE, du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ou universitaires :

Mollier Pascale. « La viande in vitro, une voie exploratoire controversée ». INRAE. 2021. https://www.inrae.fr/actualites/viande-vitro-voie-exploratoire-controversee

Baker Nicolas. « Insectes comestibles : une industrie à inventer ». CNRS images. 2015. 6 min. https://images.cnrs.fr/video/4470

De Parscau Pierre. « Microalgues, le futur or vert ? ». CNRS images. 2015. 6 min 15. https://images.cnrs.fr/video/4678 (microalgues)

Pollet Romain. « “Retour sur…” : Souffrance animale, pollution, santé, la “viande artificielle” est-elle la solution ? » [podcast]. The Conversation. 2021. 18 min. https://theconversation.com/retour-sur-souffrance-animale-pollution-sante-la-viande-artificielle-est-elle-la-solution-163662

Tremblin Gérard et Veidl Brigitte. « La spiruline sera-t-elle l’aliment miracle du XXIe siècle ? ». The Conversation. 2017. https://theconversation.com/la-spiruline-sera-t-elle-laliment-miracle-du-xxi-siecle-80639

Wiart Lucie et Özçaglar-Toulouse Nil. « Comment la viande s’est végétalisée ». The Conversation. 2021. https://theconversation.com/comment-la-viande-sest-vegetalisee-162070

5) Pour tout savoir sur le cahier des charges français, européen permettant l’obtention de labels, voir le site internet de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (autrefois Institut National des Appellations d’Origine) : https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO

6) Pour avoir une synthèse sur les prédictions d’évolution démographique mondiale : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/population-mondiale-jusquou-va-grimper-population-mondiale-39860/

7) Pour mieux comprendre les enjeux à venir pour les productions de produits protéinés, voir :

« Quels sont les bénéfices et les limites d’une diminution de la consommation de viande ? ». INRAE. 2019. https://www.inrae.fr/actualites/quels-sont-benefices-limites-dune-diminution-consommation-viande

Manck Emmanuelle. « [Infographie] Pertes et gaspillages alimentaires : de quoi parle-t-on ? ». INRAE. 2019. https://www.inrae.fr/actualites/infographie-pertes-gaspillages-alimentaires

« Prospectives scientifiques interdisciplinaires : éclairer l’ambition ». INRAE. https://www.inrae.fr/nous-connaitre/prospectives-scientifiques-interdisciplinaires-eclairer-lambition

Anne Druilhe

Chercheuse de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), spécialisée en physiopathologie animale, discipline qui s’attache à décrypter les mécanismes conduisant d’un état sain à un état malade.

Assistons-nous à une 6e crise biologique ?

Une « crise biologique » est une période au cours de laquelle, à l’échelle planétaire, de nombreuses espèces animales et/ou végétales disparaissent simultanément. Les crises biologiques sont classées comme majeures, intermédiaires et mineures par rapport au taux et à l’ampleur des disparitions. Le taux d’extension correspond au nombre de disparitions divisé par le temps au cours duquel les extinctions se sont produites. L’ampleur de disparition est le pourcentage d’espèces qui se sont éteintes. On parle d’extinction de masse (crise biologique majeure), au sens paléontologique, lorsque le taux de disparition des espèces est supérieur à 75 % dans un intervalle du temps inférieur à 2 Ma.

La vie sur Terre existe depuis 3,7-3,8 Ga (Giga années = milliard d’années). Elle est apparue relativement tôt après la formation de notre planète (4,56 Ga). Pendant longtemps (environ 1,7 Ga), la vie sur Terre était primitive, unicellulaire, puis elle s’est diversifiée et complexifiée au fil du temps. On estime que sur 4 milliards d’espèces qui ont évolué sur la Terre au cours de 3.5 Ga, environ 99 % se sont éteintes. Cela montre à quel point l’extinction est répandue dans l’évolution du vivant. Depuis l’explosion cambrienne (+/- 570 Ma : million d’années), qui est considérée comme le « Big Bang » de l’évolution de la vie, la Terre a enregistré cinq extinctions massives et une trentaine de crises intermédiaires et mineures.

Toutes ces extinctions ont été causées par des modifications soudaines dans la dynamique des systèmes terrestres et de ses équilibres. Ces changements ont été provoqués par des phénomènes d’origine extraterrestre (ex. collision de la Terre avec un objet extraterrestre) ou terrestre (ex. activité tectonique). Le changement climatique (réchauffement ou glaciation), les transgression/régression répétées, le volcanisme de grande ampleur, les variations de la salinité des mers et des océans, les perturbations des courants océaniques (les anoxies, l’eutrophication, etc.) sont quelques-uns des exemples qui illustrent les changements dramatiques, mais naturels aux systèmes terrestres.

On distingue 5 extinctions majeures :

– la crise de l’Ordovicien (- 435 Ma),

– la crise du Dévonien (- 355 Ma),

– la crise du Permien (- 250 Ma) : crise la plus dévastatrice avec un taux de disparition > 90 %,

– la crise du Trias (- 200 Ma),

– la crise du Crétacé (- 65,5 Ma).

Nous vivons actuellement une importante crise de la biodiversité. De nombreuses populations animales et végétales sont en déclin. Selon les scientifiques le taux d’extinction actuel est entre 100 et 1000 fois supérieur au taux naturel moyen constaté dans l’histoire de l’évolution ; et ce rythme ne cesse d’augmenter. L’extinction moderne des espèces est dramatique et grave mais, en termes paléontologiques, elle ne constitue pas à l’heure actuelle une extinction de masse comparable aux grandes crises biologiques du passé. Or, au rythme actuel de destruction, il ne faudra pas plus de quelques siècles pour que ¾ des espèces disparaissent, entraînant une crise biologique majeure. La crise de la biodiversité actuelle est inédite par ses causes. Pour la première fois elle est entièrement causée par l’action d’une espèce (nous), et non par des catastrophes naturelles ou des phénomènes géologiques.

Les causes de la crise de la biodiversité actuelle sont diverses et variées : destruction et fragmentation des habitats directs (déforestation, urbanisation,) et indirectes (pollution, agriculture intensive, exploitation de ressources…), changement climatique, élimination par la chasse/pêche, introduction d’espèces non-indigènes (délibérée ou accidentelle), etc.

Malgré l’existence de grandes extinctions de masse dans le passé, la dynamique de l’évolution a toujours permis de les compenser. Les grandes crises biologiques ont été suivies d’une modification de l’état de la biosphère et d’une biodiversification. Cependant, le rétablissement de la biodiversité ne se fait pas à une échelle de temps historique. L’évolution de nouvelles espèces prend généralement au moins des centaines de milliers d’années, et le rétablissement après des épisodes d’extinction massive se fait sur des échelles de temps géologiques englobant des millions d’années.

Nous sommes, en tant qu’espèce, également les victimes potentielles de cette crise. Si les espèces vivantes ont changé après chaque crise majeure, il n’y a aucune garantie que l’espèce humaine puisse survivre. « La santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier » a déclaré Rober Watson, le président de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques).

Sur l’ensemble de la planète, l’homme a significativement modifié 75 % des milieux naturels terrestres et plus de 65 % des océans, détruit 85 % des zones humides en l’an 2000 et continue de les détruire à un rythme trois fois supérieur à celui de la déforestation. 33 % de la superficie des terres et 75 % de la consommation d’eau douce sont actuellement destinées à l’agriculture ou à l’élevage pour répondre à la demande croissante de nourriture. Les terres arables ont perdu 23 % de leur capacité de production à cause de leur surexploitation. Les sols sont de plus en plus dégradés et nécessitent l’ajout d’engrais pour parvenir à leurs fertilités. La pollution par les plastiques a été multipliée par dix depuis 1980. Des tonnes de métaux lourds, de produits chimiques toxiques et autres déchets issus des sites industriels sont déversés chaque année dans l’environnement.

Les zones urbaines ont plus que doublé depuis 1992. En 2015, 33 % des stocks de poissons marins ont été exploités à des niveaux non durables, les « zones mortes » dans les océans s’élargissent, etc. La nature décline tandis que nous prospérons. Pourtant, l’environnement n’est pas seulement une ressource passive dans laquelle nous puisons les matières dont nous avons besoin. Par exemple, 75 % des cultures dépendent de la pollinisation par les insectes et autres pollinisateurs naturels, dont les populations diminuent. Tout cela se produit à un moment où les gens sont déjà conscients des conséquences de modification de systèmes terrestres et mènent même officiellement la lutte contre la crise écologique et le réchauffement climatique.

Selon la liste rouge mondiale de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), qui constitue l’inventaire mondial de l’état de conservation global des espèces végétales et animales, plus de 40.084 (sur les 142.577 espèces étudiées au niveau mondial) sont classées menacées d’extinction au niveau mondial ce qui représente un peu plus d’1/3 des espèces évaluées. Parmi ces espèces, 41 % des amphibiens, 13 % des oiseaux, 26 % des mammifères, 37 % des requins et raies, 33 % des coraux constructeurs de récifs et 34 % des conifères, sont considérées comme menacées. Dans cet état des lieux, 1889 espèces menacées au niveau mondial sont présentes sur le territoire français (en métropole et en outre-mer). Cependant les chiffres documentés l’UICN ne fournissent certainement pas des estimations réelles du risque d’extinction des espèces. Ils sont largement sous-estimés du fait de la complexité à estimer le nombre d’espèces déjà perdues sur la Terre car il n’existe aucune méthode pour connaitre le nombre d’espèces éteintes avant d’avoir été formellement décrites.

Articles scientifiques

Bambach, R.ichard. “Phanerozoic biodiversity mass extinctions”. Annual Review of Earth and Planetary Science, 2006, vol. 34, p.127-155. DOI : https://doi.org/10.1146/annurev.earth.33.092203.122654

Barnosky, Anthony et al. “Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived?” Nature, 2011, vol. 471, p.51-57.

DOI : https://doi.org/10.1038/nature09678

Bond, David & Grasby Stephen. “On the causes of mass extinctions”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2017, vol. 478, p.3-29.

DOI : https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.11.005

Cameron Thomas. et al. “Extinction risk from climate change”. Nature, 2004, vol. 427, p.145-148. DOI : https://doi.org/10.1038/nature02121

Cowie Robert et al. “The Sixth Mass Extinction: fact, fiction or speculation?” Biological Reviews, 2022, vol. 97, p.640-663. DOI : https://doi.org/10.1111/brv.12816

Plotnick, Roy et al. “The fossil record of the sixth extinction”. Ecology Letters, 2016, vol. 19, p.546-553. DOI : https://doi.org/10.1111/ele.12589

Ripple, William. et al. & 15,364 scientist signatories from 184 countries. “World scientists’ warning to humanity: a second notice”. BioScience. 2017, vol. 67, p.1026-1028. DOI : https://doi.org/10.1093/biosci/bix125

Tilman David et al. “Habitat destruction and the extinction debt”. Nature. 1994, vol. 371, p.65-66. DOI : https://doi.org/10.1038/371065a0

Van Klink Roel. et al. “Meta-analysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect abundances”. Science, 2020, vol. 368, p.417-420. DOI: 10.1126/science.aax9931

Wake David & Vredenburg Vance. “Are we in the midst of the sixth mass extinction? A view from the world of amphibians”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, vol. 105. p. 11466-11473. DOI : https://doi.org/10.1073/pnas.0801921105

Worm Boris et al. “Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services”. Science, 2006, vol. 314, no. 5800, p. 787-790. DOI : 10.1126/science.1132294.

Ouvrages scientifiques

Devictor Vincent. Nature en crise. Édition Seuil, collection “Anthropocène”, 2015, 356 pages.

Kolbert Elizabeth. The Sixth Extinction: an Unnatural History. New York: Henry Holt and Company, 2014, 336 pages.

Leakey Richard, Lewin Roger. La sixième extinction. Édition Flammarion, collection “Champs Sciences”, 1995, 352 pages.

Malgorzata Grybos

Enseignante-chercheuse à l’Université de Limoges dans le domaine de géosciences. Elle mène ses recherches au laboratoire E2Lim. Géologue de formation spécialisée en biogéochimie, elle s’intéresse aux processus à l’interface (minéraux /eau /bactéries /matière organique) dans le milieu naturel (sols, sédiments).

Est-il encore possible de maîtriser le changement climatique ?

On parle de changement climatique depuis plus de 30 ans avec une première réflexion sur l’évolution du climat impulsée par le Groupe d’experts Intergouvernementaux (GIEC) en 1988. Durant ces années, l’ampleur et l’impact du phénomène se sont précisés, mais également amplifiés et les actions de correction ou d’adaptation à la transition restent très limitées. Le changement climatique est-il hors de contrôle ?

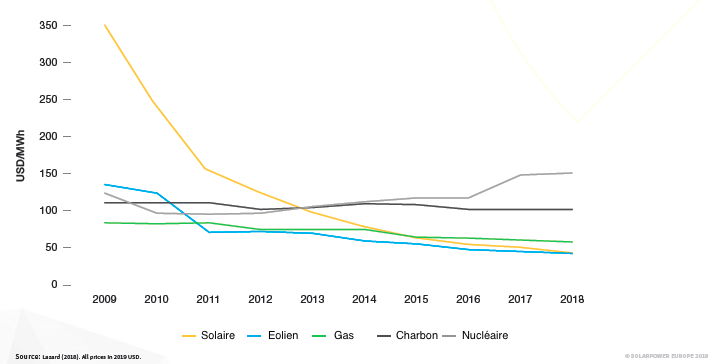

L’augmentation de la température depuis l’ère préindustrielle (1850) est de 1.1 °C et avec un dépassement du seuil de 1.5 °C autour de 2040 d’après le GIEC [1]. Ensuite le GIEC propose différents scénarios [5] selon le forçage radiatif[1] (bilan sur la puissance radiative dans le système Terre) qui dans le dernier rapport de 2021 a été associé à la notion de « parcours socio-économique partagés ». Pour apprécier ces scénarii, on peut utiliser la notion de neutralité carbone soit une émission de carbone qui s’équilibre avec son absorption par des puits de carbone (océans, humus des sols, la flore). Pour atteindre la neutralité carbone il faut passer d’une émission globale de 38 Gt par an à environ 10 Gt correspondant aux principaux puits naturels [2].

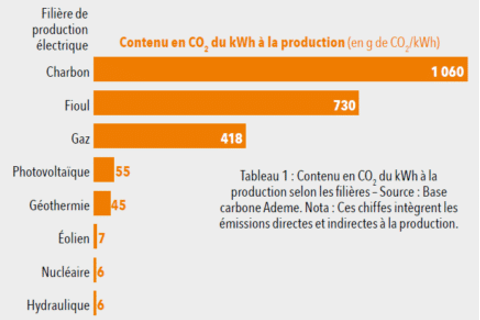

Le scénario le plus favorable (SSP1), qui considère de fortes coopérations internationales, des services respectueux de l’environnement, une réduction drastique de la consommation des ressources et de l’énergie, impliquerait une diminution constante de la température (retour à la normale) à partir de l’engagement de l’action avec comme objectif une neutralité carbone en 2050. Un Français émet une empreinte carbone de 10.4 T Eq.CO2 par an : la neutralité carbone demanderait de descendre à 1.8 T Eq.CO2, soit de diviser par six notre empreinte ! Dans le monde les domaines à plus forte émissions sont la production d’électricité (centrale à combustibles carbonés), les transports puis l’industrie et la construction. En France le premier, et de très loin, est le transport (41 %) [3].

L’accord de Paris a été signé en 2015 par 193 parties dont les pays les plus gros émetteurs (Chine 29,7 %, Inde 7.2 %, États-Unis 2.9 % – UE 8.1 %).

La neutralité carbone en 2050 est l’ambition de l’Union Européenne [4] avec comme premier objectif la réduction de 55 % des GES en 2030 [4]. Cependant le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) sur la période 2015-2018 montre que les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet serre de quelque 150 États pour 2030 n’entraînent aucun changement de la trajectoire de température : + 2,7 °C d’ici la fin du siècle… [5] Il met également en avant que les « initiatives de coopérations internationales » sont toutes retombées après la COP 21.

Après un échec de la COP 25, la COP26 [6] à Glasgow du 31 octobre au 13 novembre 2021, était la conférence la plus lourde d’enjeux depuis l’adoption de l’Accord de Paris de décembre 2015. Après l’impact faible de la COP24 à Katowice et de la COP25 à Madrid, la COP26 à Glasgow a permis de trouver un consensus sur plusieurs points indispensables à l’application effective de l’accord.

Le rapport du Sénat de décembre 2021 rappelle que les négociations climatiques ont certes permis un léger relèvement de l’ambition climatique (- 0,3 °C) qui placerait au mieux la planète sur une trajectoire d’augmentation des températures de 2,3 °C, loin de la cible de 1,5 °C. Le rapport relève également des progrès insuffisants en matière de finance climatique en direction des pays en développement qui devrait être un volet majeur de la COP 27. Sans réponse rapide de la communauté internationale à ces problématiques, la crise de confiance entre pays développés et pays en développement pourrait s’ancrer plus encore et paralyser durablement la négociation climatique. La commission appelle donc la France et l’Union européenne à avancer sur ce volet dans la perspective de la COP27 en Égypte en novembre 2022.

Si on résume : en 2018, la trajectoire du changement climatique était toujours sur le scénario SSP2 4.5 avec une hausse de la température de 2.7 °C en 2100. Dans ce scénario la neutralité carbone n’est pas atteinte dans le siècle… On peut donc espérer un scénario moins dramatique. Mais une hausse de la température de 2 °C aura des conséquences difficiles à anticiper au-delà même des conséquences directes (augmentation du niveau des mers, événements climatiques extrêmes, sécheresse, canicule, perte de biodiversité) avec des déplacements de populations et des conflits autour de la ressource en eau.

En cas de rivalités régionales (SSP3), c’est-à-dire, « les pays sont guidés par les préoccupations en matière de sécurité et de compétitivité », les émissions de CO2 augmentent linéairement et 4 °C sont en ligne de mire pour la fin du siècle…

[1] Perturbation du système climatique par des facteurs externes.Disponible sur : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2021-0 [4] « Qu’est-ce que la neutralité carbone et comment l’atteindre d’ici 2050 ? ». Parlement Européen. 2023.

Disponible sur : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190926STO62270/qu-est-ce-que-la-neutralite-carbone-et-comment-l-atteindre-d-ici-2050 [5] “Emissions Gap Report 2018”. United Nations Environment Programme. 2018. Disponible sur :https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26895/EGR2018_FullReport_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y [6] « Bilan des négociations climatiques de Glasgow (COP26) ». Sénat. 2021.

Disponible sur : http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-279-notice.html

Michel Baudu

Professeur de l’Université de Limoges, Enseignant Chercheur dans le laboratoire Eau et Environnement (E2Lim – UR 24133) et responsable au cours des années passées de formations et de projets de recherche sur la gestion et le traitement des eaux.

Comment fonctionne la communication entre les arbres ?

La communication entre les arbres, et plus généralement entre les plantes, utilise des vecteurs biochimiques comme des molécules volatiles (Composés organiques volatiles [COV]), mais également des vecteurs biotiques au travers des réseaux fongiques mycéliens. Cette communication peut résulter d’un simple monologue entre les arbres et/ou entre les arbres et les micro-organismes présents dans l’environnement, ou d’un dialogue chimique entre des partenaires dont la symbiose est l’un des révélateurs phénotypiques marquants.

La communication, outil d’information et d’adaptation

Depuis toujours, les organismes vivants, hominidés compris, émettent des molécules organiques volatiles (COV) dans leur environnement dont les fonctions sont soit attractives soit répulsives (Holopainen and Blande, 2013). Les COV sont soit des terpénoïdes, soit des produits issus de l’activité de la lipoxygénase mieux connue sous le nom de Green Leaf Volatiles (GLV) (Maffei, 2010 ; Holopainen, 2011), soit des composés aromatiques volatils tels que le salicylate de méthyle (Maffei, 2010), soit des hormones végétales comme l’éthylène. Tous ces composés, à l’exception de l’éthylène, sont issus du métabolisme spécialisé des plantes et constituent pour les végétaux, dont les arbres, une batterie de molécules leur permettant de s’adapter dans l’espace et le temps à leur environnement.

Lorsque les feuilles d’acacia (Acacia nigrescens ou Acacia caffra) sont broutées par des herbivores, les arbres synthétisent de l’éthylène qui induit la biosynthèse de tannins rendant les protéines des arbres indigestes. Un mécanisme de résistance systémique acquise se propage ensuite via les cellules du phloème induisant une biosynthèse généralisée de tannins dans l’ensemble du houppier, avant de s’étendre aux arbres voisins. La baisse drastique de l’appétence des feuilles pour les herbivores entraîne le déplacement des troupeaux vers d’autres bosquets d’arbre permettant de maintenir un équilibre dynamique délicat entre les populations d’herbivores et d’arbres (Hoven, 1984).

Le pin maritime, et plus spécifiquement la pinosylvine produite par cette essence, peut avoir des effets sur les populations animales dont l’homme. On parle alors de phytoncide.

Le dialogue chimique, pour aller plus loin

La mycorhize, du grec « myco », champignon et « rhiza », racine, définit la relation symbiotique qui existe entre les racines des arbres et certains champignons (Frank, 1879). Cette relation, dont les origines remontent à la conquête du milieu terrestre par les plantes au Dévonien[1], permet de mettre en relation un champignon parfaitement adapté au milieu édaphique, c’est-à-dire à la nature du sol, et les racines d’une plante. Tous les arbres sont mycorhizés et principalement par des champignons ectomycorhiziens.

Plus qu’une aide à la nutrition de l’arbre, le réseau mycélien, en prospectant le sol, va établir des relations trophiques et de défense avec plusieurs arbres d’une même forêt et mettre en place un réseau souterrain de communication entre les arbres (Simard et al., 1997). Les molécules libérées par les racines (ou exsudats racinaires) dans la rhizosphère peuvent comprendre des flavonoïdes, des terpènes et des hormones comme les strigolactones (Hirsch et al., 2003). Les exsudats racinaires déclenchent la synthèse de métabolites fongiques tels que les stérols, les auxines, les cytokinines, les gibbérellines (GA), l’acide abscissique et l’éthylène.

Ces composés dérivés des racines et des champignons jouent un rôle important principalement dans la phase pré-symbiotique modifiant le tropisme des hyphes pour les racines, facilitant l’attachement et l’invasion des tissus hôtes par les hyphes, induisant des modifications morphologiques et physiologiques des racines et du mycélium ainsi que dans le maintien de la mycorhize.

Une fois la mycorhization mise en place, les arbres se préviennent mutuellement. Le sapin de Douglas et le bouleau vivent par exemple en symbiose. Lorsque ce dernier est dépourvu de feuilles, en automne et en hiver, le carbone et l’azote lui sont apportés par le Douglas, tandis que le procédé s’inverse lorsque le bouleau a grandi et se trouve pourvu d’un feuillage abondant, à la belle saison.

[1] Période géologique qui s’étend de -416 millions d’années à -359 millions d’années.Holopainen Jarmo & Blande James. “Where do herbivore-induced plant volatiles go?”. Front Plant Sci, 2013, vol. 4, no 185. DOI : https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00185

Van Hoven, Wouter. “Trees’ secret warning system against browsers”. Custos., 1984, vol. 13, p. 11‐16.

Maffei Massimo. “Sites of synthesis, biochemistry and functional role of plant volatiles”. South African Journal of Botany, 2010, vol. 76, p. 612-631. Doi: 10.1016/j.sajb.2010.03.003

Holopainen Jarmo & Gershenzon, Jonathan. “Multiple stress factors and the emission of plant VOCs”. Trends Plant Sci, 2010, vol. 1, p. 176-184. DOI : https://doi.org/10.1016/j.tplants.2010.01.006

Hirsch Ann et al. “Molecular signals and receptors: Controlling rhizosphere interactions between plants and other organisms”. Ecology, 2003, vol. 84. p. 858-868.

DOI : https://doi.org/10.1890/0012-9658(2003)084[0858:MSARCR]2.0.CO;2

Frank AB (1879) “Ueber den Parasiten in den Wurzelanschwellungen der Papilionaceen”. Bot Ztg 37. p. 377-388.

Guy Costa

Maitre de conférences à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges au département sciences du vivant.

Les conséquences humaines liées au changement climatique : qu’en est-il des migrations climatiques ?

Depuis la création de la Terre, différentes périodes se sont succédées. Il y a 100 millions d’années, des dinosaures vivaient sous un climat tropical tandis qu’il y a près de 15 000 ans, ce même paysage était couvert de glace. Le changement climatique relève ainsi d’un phénomène naturel et cyclique

Le changement climatique que nous connaissons aujourd’hui se caractérise à la fois par sa rapidité et sa brutalité. Depuis la fin du XIXe siècle, la température moyenne à la surface de la Terre augmente, l’activité humaine et ses conséquences contribuent à ce réchauffement global.

Les espèces, animales et végétales, n’ont pas le temps de s’adapter à des changements aussi rapides, c’est pour cette raison qu’elles sont menacées comme l’être humain.

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ces changements climatiques peuvent entraîner des dommages importants :

– élévation du niveau des mers et des océans,

– accentuation et augmentation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, tempêtes, etc.),

– déstabilisation de l’équilibre écosystémique de la faune et de la flore ; réduction de la biodiversité,

– menace sur le cycle de l’eau et les ressources d’eau douce,

– baisse de production dans le monde agricole,

– désertification et perte de terres émergées,

– prolifération et extension des maladies tropicales (paludisme, etc.) et infectieuses (salmonellose, choléra, etc.).

Cette situation présente de nombreux risques pour les êtres humains comme pour toutes les autres formes de vie :

· Malnutrition et sous-alimentation

· Explosion de la pauvreté

· Mortalité et morbidité liés aux événements extrêmes

· Recrudescence des maladies : augmentation de la mortalité et de la morbidité liées aux maladies infectieuses (transmissions par vecteurs et infections d’origine alimentaire et hydrique)

· Des iles et des pays engloutis (ex : Les habitants de l’atoll de Bikini, dans le Pacifique, ont ainsi réclamé l’asile climatique aux USA.

Migrations climatiques.

Le changement climatique aura certainement des conséquences en termes de migrations et de mobilité humaine. Mais les déterminants de ces migrations sont multiples et interdépendants, aussi le changement climatique sera vécu de manière différente selon les régions, pays et catégories sociales concernées, car la vulnérabilité à l’égard de l’environnement dépend également de facteurs socio-économiques, politiques et géographiques spécifiques à chaque société.

Les questions politiques pourraient être :

ð Protection des migrants climatiques et responsabilités des États : Vers l’établissements de nouvelles normes, conventions internationales, Traités ?

ð Est-il permis, d’un point de vue éthique, de s’opposer à des migrations climatiques ?

Les peuples ont toujours migré, poussés par des raisons économiques, sociales ou politiques. Le changement climatique vient aujourd’hui s’ajouter aux facteurs de migration : un nombre grandissant d’individus quittent des territoires exposés aux dérèglements climatiques pour fuir temporairement ou définitivement leurs lieux de vie et s’installer ailleurs dans leur pays ou dans d’autres.

Depuis 1990, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) alerte sur le fait que l’impact le plus marqué de l’évolution du climat pourrait être ressenti au niveau des migrations humaines correspondant au déplacement de millions de personnes devant faire face à un bouleversement de leur environnement et de leurs conditions de vie (érosion des côtes, montée des eaux, inondations, sécheresse, …). De nombreuses institutions ont tenté de quantifier les flux de ces futurs réfugiés climatiques. Dans un rapport de 2008, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) projetait qu’ils seraient 200 millions d’ici à 2050. Dans son rapport le plus récent (2021), la Banque mondiale prédit pour sa part qu’environ 216 millions de personnes seront contraintes de migrer d’ici à 2050 à l’intérieur de certains pays en développement. Ce phénomène touchera plus durement les plus démunis qui sont les plus exposés aux risques climatiques, et par conséquent les plus vulnérables, et qui seront les premiers à être contraints de migrer.

À la différence des réfugiés politiques couverts par les conventions de Genève et sous protectorat du Haut-Commissariat aux réfugiés, le statut des migrants climatiques ne fait l’objet d’aucune définition juridique, d’aucune convention internationale qui permettrait de leur assurer un statut protecteur. Il n’existe pas non plus d’organisme international spécifique chargé de surveiller la protection de leurs droits. Des chercheurs juristes de l’Université de Limoges ont ainsi été parmi les premiers à proposer un projet de convention internationale destiné à pallier ce vide juridique pour que les droits les plus fondamentaux de ces déplacés environnementaux soient garantis. Il relève de la responsabilité de tous les États, individuellement et collectivement, de prévenir et de gérer humanitairement ces situations.

Piguet Étienne, Pécoud Antoine, et De Guchteneire Paul. « Changements climatiques et migrations : quels risques, quelles politiques ? ». L’Information géographique, 2011, vol. 75, no. 4, p. 86-109.

Sites sur le changement climatique :

Actu Environnement : actu-environnement.com

My climate : https://www.myclimate.org

Séverine Nadaud

Enseignante-chercheuse membre de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ UR 14476). Juriste spécialisée en matière de protection des droits de l’Homme face aux nouveaux enjeux climatiques et énergétiques. Responsable du Master2 Droit international et comparé de l’environnement et du DU de droit animalier.

Maryse Fiorenza-Gasq

Le Dr Maryse Fiorenza-Gasq est gynécologue-obstétricienne à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant au CHU de Limoges. Elle exerce les fonctions de Directrice de l’Espace de Réflexion Éthique de Nouvelle Aquitaine (ERENA) et de Directrice de l’ERENA du site de Limoges. Elle est aussi Coordinatrice de la Conférence Nationale des Espaces de Réflexion Éthique Régionaux (CNERER)

Qu’est-ce qu’il va en être de nos sociétés à l’avenir ?

Rapports du GIEC, COP 26, programmes électoraux, les différents scénarii de l’avenir de notre société, certains plus pessimistes que d’autres, deviennent de plus en plus accessibles et médiatisés pour alerter sur l’urgence d’une mobilisation mondiale.

Ces scénarii prédisent différents changements sur l’ensemble des sphères de notre environnement, mais s’accordent tous sur certains faits : ce que nous avons connu va changer, nous allons devoir nous adapter aux changements climatiques et nous devons continuer à lutter contre le réchauffement climatique pour espérer un scénario vivable pour tous.

Selon les auteurs de ces rapports, le succès de l’adaptation et de la lutte repose sur des changements de comportements à l’échelle collective et gouvernementale, mais aussi à l’échelle individuelle. Connaitre les facteurs qui nous freinent et nous découragent est un bon moyen de réduire l’espace entre notre motivation individuelle actuelle et celle que nous devons atteindre pour initier ces changements.

En psychologie sociale et cognitive, l’on a pu identifier certains de ces facteurs dont il faut prendre conscience car ils freinent nos actions :

1/ La dissonance cognitive

La dissonance cognitive souligne le fait que nous n’agissons pas toujours sur la base de nos convictions, mais que nous avons plutôt tendance à ajuster celles-ci a posteriori en fonction de nos actions.

La théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 2009) explique en effet que lorsque deux de nos cognitions (ex pensées, croyances, comportements) ont une relation de dissonance (c’est-à-dire vont à l’encontre l’une de l’autre), on ressent un inconfort psychologique que l’on tente de réduire par différents moyens en privilégiant ceux nécessitant le moins d’effort.

Les réducteurs de cet inconfort peuvent être un changement d’attitude (ex. adopter un moyen de transport plus propre), un changement d’environnement (ex. choisir de vivre dans une grande ville où l’on ne peut pas acquérir de véhicules « propres ») ou l’ajout d’une nouvelle cognition (ex. lire plus de critiques sur les transports « propres » et ne plus lire d’information sur le danger climatique des véhicules polluants). Depuis, d’autres moyens de réduction de l’inconfort ont été mis en évidence comme la trivialisation (i.e. diminuer l’importance des éléments impliqués) (Simon, Greenberg, & Brehm, 1995) ou encore le déni de responsabilité (c’est-à-dire se désengager de son propre comportement et devenir ainsi inconscient de la dissonance engagée par ce comportement) (Gosling, Denizeau, & Oberlé, 2006).

2/ Le sentiment d’efficacité personnel et collectif

Le sentiment d’efficacité personnel et collectif (Bandura, 2003) est l’idée que l’Homme évite, à moins qu’il n’y soit contraint par l’extérieur, les transactions avec les aspects de son environnement qui dépassent selon lui ses capacités d’adaptation. Aussi, de la même manière qu’un individu a besoin du sentiment d’auto-efficacité pour agir, les groupes et les personnes œuvrant ensemble ont besoin d’une efficacité collective perçue pour agir.

3/ Le désengagement moral

Le désengagement moral (Bandura, 2011) est le fait qu’il y ait différents mécanismes psychosociaux par lesquels les personnes peuvent se désengager de l’individu moral qu’elles sont, de ses auto-sanctions et auto-censures afin de pouvoir agir, dans certains versants de leur vie, de manière nuisible tout en agissant le reste du temps de façon proche de la morale. Parmi ces mécanismes il existe notamment ; les justifications morales, sociales ou économiques (c’est-à-dire minimiser les impacts négatifs pour se persuader que son action est socialement ou moralement bonne), les comparaisons avantageuses (c’est-à-dire comparer avec des actions plus nuisibles encore), le langage euphémistique (c’est-à-dire adoucir pour rendre acceptable), le déplacement ou la diffusion de responsabilité qui représente le fait que les personnes se comporteront d’une manière qu’ils répudient en temps normal si une autorité légitime accepte la responsabilité des effets de leurs activités préjudiciables.

En comprenant ces mécanismes, souvent inconscients, nous ciblons l’augmentation de notre motivation à agir vers l’adaptation et la lutte face aux changements climatiques.

Bandura Albert. Auto-efficacité : Le sentiment d’efficacité personnelle (Trad. Lecomte, J.). Paris : De Boeck, 2003, 888 pages.

Bandura Albert. “Moral disengagement”. The Encyclopedia of Peace Psychology, 2011.

DOI : https://doi.org/10.1002/9780470672532.wbepp165

Festinger Leon. A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press, 1957, 291 pages.

Gosling Patrick et al. “Denial of responsibility: a new mode of dissonance reduction”. Journal of personality and social psychology. 2006, vol. 90, no. 5, p. 722-733. DOI : https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.722

Martinie Marie-Amélie & Larigauderie Pascale « Coût cognitif et voies de réduction de la dissonance cognitive ». Revue internationale de psychologie sociale. 2007, vol. 20. p. 5-30. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue–2007-4-page-5.htm

Heald Seth. “Climate Silence, Moral Disengagement, and Self-Efficacy: How Albert Bandura’s Theories Inform Our Climate-Change Predicament”. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. 2017, vol. 59, no. 6, p. 4-15. DOI : https://doi.org/10.1080/00139157.2017.1374792

Simon Linda et al. “Trivialization: the forgotten mode of dissonance reduction”. Journal of Personality and Social Psychology, 1995, vol. 68, no. 2. p. 247-260. DOI : https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.2.247

Voyer Vallérie. Procrastiner au péril de l’humanité : une perspective psychologique au problème du changement climatique [Mémoire]. 2015, Université de Montréal. Disponible sur : http://hdl.handle.net/1866/14012

Zhor Raimi

Exerce en tant que Neuropsychologue à l’établissement de réadaptation professionnelle EPNAK Limoges. Doctorante en 2ème année de Psychopathologie Cognitive au laboratoire C2S de l’Université de Reims.

On voit de plus en plus de maltraitance animale partagée sur les réseaux sociaux, nos lois sont-elles si laxistes ?

Depuis quelques années, on assiste en effet à une multiplication des contenus illicites partagés sur internet et les réseaux sociaux, phénomène lié aux difficultés à contrôler et à modérer de tels espaces. La diffusion par ce biais d’images de violences perpétrées contre des animaux n’échappe malheureusement pas à ce constat.

Notre droit est pourtant loin d’être laxiste. Notre code pénal réprime sévèrement de nombreux comportements conduisant à faire souffrir sans nécessité des animaux. Ainsi, les mauvais traitements, les sévices graves ou actes de cruauté, les atteintes sexuelles ou les atteintes volontaires à la vie de l’animal en dehors de toute activité légale sont des délits passibles de peines d’emprisonnement (allant de 1 à 3 ans) et d’amende (entre 7 500 euros et 30 000 euros max.).

Ces peines peuvent même être augmentées en cas de circonstances aggravantes, par exemple, si un acte de cruauté conduit à la mort de l’animal, la peine passe à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende. Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de l’animal ou encore le défaut de soins à l’égard de l’animal sont pour leur part sanctionnés au titre des contraventions par des peines d’amende.

Il est à noter que pour le cas d’un contenu partagé, par exemple, sur les réseaux sociaux, il est aussi prévu que le simple fait d’enregistrer volontairement par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit des images de tels traitements infligés à un animal constitue un acte de complicité. Enfin, le fait de diffuser sur internet de telles images est passible d’une peine de 2 ans de prison et de 30 000 euros d’amende.

Si le dispositif légal est donc plutôt dissuasif, les difficultés tiennent plus à l’identification des auteurs de telles infractions pénales et à leur poursuite devant un juge. Face à un contenu illicite partagé sur les réseaux sociaux mettant en scène la maltraitance animale, il convient de faire un signalement auprès de la police ou à la gendarmerie, notamment via la plateforme Pharos. Outre cette démarche, il est également possible de s’adresser à des associations de protection animale, qui peuvent saisir le Procureur de la République et se constituer partie civile le cas échéant (article 2-13 du code de procédure pénale).

Ainsi, par exemple, à la suite d’une vidéo filmée avec un téléphone portable et postée en ligne sur Facebook montrant un jeune homme de 24 ans jetant violemment un chaton de 5 mois contre un mur puis dans des buissons, c’est grâce à la mobilisation des internautes que la gendarmerie a pu procéder à l’identification et à l’arrestation de l’auteur des faits qui a été jugé en comparution immédiate et a écopé d’une peine d’un an de prison ferme.

Textes applicables

Marguénaud Jean-Pierre, Leroy Jacques, Boisseau-Sowinski Lucille, Boyer-Capelle Caroline, Chevalier Émilie, Nadaud Séverine (co-auteurs). Code de l’animal. Paris : LexisNexis, 2018, 1058 pages. (Les codes bleus)

Garric Audrey. « Le premier code juridique de l’animal voit le jour en France ». Le Monde, 2018.

Disponible sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/21/le-premier-code-juridique-de-l-animal-voit-le-jour-en-france_5274284_3244.html

Lecoq Gauthier. « La protection pénale des animaux ». Village de la justice, février 2022. Disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/protection-penale-des-animaux,39915.html

Comment signaler une maltraitance animale et quelles sont les sanctions ?

« Comment signaler une maltraitance animale et quelles sont les sanctions ? ». Octobre 2023. Service Public.

Disponible sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31859

« La cruauté animale a-t-elle sa place sur les réseaux sociaux ? ». Octobre 2014. 30 Millions d’amis.

Disponible sur : https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/8009-la-cruaute-animale-a-t-elle-sa-place-sur-les-reseaux-sociaux/

Neumann Jean-Marc (propos recueillis par Audrey Garric). « Chaton torturé : “Une condamnation exemplaire” ». Le Monde. 2014.

Disponible sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/03/chaton-torture-une-condamnation-exemplaire_4359214_3244.html

Plateforme ministérielle Pharos pour signaler un contenu illicite de l’Internet : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/

Severine Nadaud

Enseignante-chercheuse membre de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ UR 14476). Juriste spécialisée en matière de protection des droits de l’Homme face aux nouveaux enjeux climatiques et énergétiques. Responsable du Master 2 Droit international et comparé de l’environnement et du DU de droit animalier.

Qu’apporte la loi du 30 novembre 2021 aux animaux ?

La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, aussi appelée loi Dombreval, constitue une réponse aux attentes sociétales fortes en faveur de l’amélioration de la condition animale. Elle a d’ailleurs été adoptée par 332 voix pour, 1 contre et 10 abstentions.

Cette loi s’inscrit en effet dans un mouvement législatif plus large qui tend à reconnaitre et mieux prendre en compte la sensibilité des animaux. De la Loi Grammont de 1850 jusqu’à l’importante réforme de notre Code civil en 2015, le statut juridique des animaux a beaucoup évolué. Ils ne relèvent plus de la catégorie des biens meubles et sont considérés non plus comme des choses, mais comme des êtres vivants dotés de sensibilité, protégés à ce titre par des textes spécifiques.

La loi du 30 novembre 2021, qui fait partie des textes protecteurs spécifiques, comprend 3 volets distincts.

(1) Ce texte comporte tout d’abord de nombreuses dispositions visant à prévenir et lutter contre l’abandon des animaux de compagnie en faisant prendre conscience aux propriétaires ou futurs propriétaires que les animaux de compagnie sont des êtres vivants ayant des besoins spécifiques, et qu’ainsi des responsabilités particulières leur incombent. La loi prévoit pour ne citer que quelques exemples l’interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie, l’encadrement très strict des offres de cession d’animaux de compagnie via un site internet, l’exigence d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce à laquelle l’animal de compagnie appartient, la sensibilisation des scolaires, etc.

(2) La loi Dombreval comprend également un volet très important sur la lutte contre la maltraitance animale, puisqu’elle amplifie significativement la protection pénale des animaux en durcissant les peines prévues par le code pénal pour certains comportements, notamment tels en cas de sévices graves, d’actes de cruauté ou d’abandon envers un animal domestique, apprivoisé ou en captivité (désormais punis de 3 ans de prison et 75 000 euros d’amende). De même, le fait de donner volontairement la mort à un tel animal, qui était jusque-là une simple contravention, devient désormais un délit (puni de 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende). On peut aussi noter que sont également créées par ce texte de nouvelles infractions destinées à réprimer les actes de zoophilie et la zoopornographie.

(3) Ce texte permet enfin de consacrer des avancées en faveur de la protection des animaux sauvages captifs en interdisant à échéance plus ou moins longue les delphinariums et les établissements de spectacles de cétacés, l’élevage des visons et autres espèces d’animaux non-domestiques élevées pour leur fourrure, l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques itinérants, mais aussi en définissant et en encadrant les refuges et les sanctuaires pour animaux sauvages captifs.

LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (JORF n°0279 du 1 décembre 2021, Texte n° 1) Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/11/30/2021-1539/jo/texte

Romeiro Dias Laëtitia. Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale déposée le 14 décembre 2020. Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/maltraitance_animale

Voir aussi

« Une proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale définitivement adoptée par le Parlement ». Le Monde. Novembre 2021.

Disponible sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/18/le-parlement-adopte-definitivement-la-proposition-de-loi-contre-la-maltraitance-animale_6102557_3244.html

« Loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes » Disponible sur : https://www.vie-publique.fr/loi/278249-loi-2021-lutte-contre-la-maltraitance-animale

Travaux universitaires en droit animalier

Marguénaud Jean-Pierre, Leroy Jacques, Boisseau-Sowinski Lucille, Boyer-Capelle Caroline, Chevalier Émilie, Nadaud Séverine (co-auteurs). Code de l’animal. Paris : LexisNexis, 2018, 1058 p. (Les codes bleus) ISBN : 978-2-7110-2653-1

Garric Audrey. « Le premier code juridique de l’animal voit le jour en France ». Le Monde, 2018.

Disponible sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/21/le-premier-code-juridique-de-l-animal-voit-le-jour-en-france_5274284_3244.html

Burgat Florence, Leroy Jacques, Marguénaud Jean-Pierre. Le droit animalier. Presses Universitaires de France, 2016, 262 pages.

Marguénaud Jean-Pierre. L’animal en droit privé. PULIM, 1992, 577 pages.

Boisseau-Sowinski Lucille. La désappropriation de l’animal. PULIM, 2013, 416 pages.

Documentaire

Bensadoun Sophie, « Vivant et sensible, l’animal aux yeux de la loi », 52 minutes, 2021 (diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine le 11 mai 2022).

Résumé : « Le statut juridique de l’animal est flou : il n’est plus considéré comme un bien depuis 2015, mais comme un « être vivant doué de sensibilité », ce qui donne lieu à de multiples interprétations et entrave sa défense et sa protection. Précurseur en France, l’Université de Limoges a créé un diplôme universitaire sur le droit animalier. L’occasion de s’interroger sur la condition animale par ce prisme, en suivant certains des participants pendant leur cursus et lors de l’exercice de leur métier ».

Severine Nadaud

Enseignante-chercheure membre de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ UR 14476) Juriste spécialisée en matière de protection des droits de l’Homme face aux nouveaux enjeux climatiques et énergétiques Responsable du Master2 Droit international et comparé de l’environnement et du DU de droit animalier

Comment lutter contre les pollutions multiples (industrie, etc.) affectant le monde entier dont les océans ?

En tant qu’individu, vous pouvez rechercher des groupes et des associations que vous pouvez joindre et soutenir qui luttent pour protéger les océans contre les polluants et autres menaces. Par exemple, Greenpeace est l’un de ces groupes.

Nous pouvons tous changer nos habitudes et réduire notre consommation de produits qui contribuent à la pollution qui finit par avoir un effet sur l’océan. Par exemple, nous pouvons faire du vélo ou prendre un train au lieu de conduire une voiture à essence ou diesel pour aider à réduire les émissions de dioxyde de carbone, qui ont pour effet de rendre les océans plus acides.

Nous pouvons tous faire nos recherches pour décider quel parti politique favorise les priorités environnementales et voter pour ce parti.

Jamie Linton

Enseignant-chercheur à l’Université de Limoges depuis 2013. Politologue et géographe de formation, son principal domaine de recherche porte sur les relations entre l’homme et l’eau.

Risques de sécheresse : quelles conséquences sur l’agriculture ?

La sécheresse a un impact direct sur l’agriculture car elle rend moins d’eau disponible pour la production agricole. Les conséquences varieront d’un endroit à l’autre selon les circonstances :

Dans les endroits où les pratiques agricoles ont évolué pour s’adapter aux sécheresses et aux conditions arides, l’impact sera moindre. Pour cela, les agriculteurs cultivent des cultures moins gourmandes en eau comme le sorgho, le soja, la carotte, le panais, les betteraves ou encore l’oignon.

Cependant, dans les endroits où l’agriculture est particulièrement vulnérable au manque d’eau, les impacts seront plus graves. Par exemple, les agriculteurs qui pratiquent l’irrigation intensive, la culture de graines gourmandes en eau ou l’élevage industriel seront fortement impactés. Dans le contexte du changement climatique, cela pourrait avoir comme effet d’encourager l’adoption de pratiques et techniques agricoles moins gourmandes en eau et plus durables.

À titre d’exemple de projet de recherche lié à cette question, nous étudions actuellement l’histoire de l’élevage ovin en région Nouvelle-Aquitaine pour tenter de comprendre comment la sélection de différentes races et les pratiques traditionnelles ont pu impacter les ressources en eau de différentes manières :

– PastEauRal. Geolab. 2021. Disponible sur : https://geolab.uca.fr/geolab/actualites/pasteaural#/admin

– « Programme Pasteaural : deux journées en Haute-Vienne pour “avoir un autre regard sur l’eau” ». Le Populaire du Centre. 2022. Disponible sur : https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/programme-pasteaural-deux-journees-en-haute-vienne-pour-avoir-un-autre-regard-sur-leau_14101000/

Le modèle industriel moderne de l’agriculture est basé sur la présomption que la technologie et l’ingénierie peuvent toujours augmenter l’approvisionnement en eau. La sécheresse nous enseigne qu’il faut adopter des modèles plus attentifs à la réduction de la demande.

Jamie Linton

Enseignant-chercheur à l’Université de Limoges depuis 2013. Politologue et géographe de formation, son principal domaine de recherche porte sur les relations entre l’homme et l’eau.

Que faire des eaux usées ?

Les eaux usées renferment différents constituants qui peuvent être valorisés. Il y a quatre voies de valorisation envisageables :

1/ L’eau

On parle de plus en plus de la réutilisation des eaux usées. Elles contiennent de l’eau et leur retour dans le cycle de l’eau constitue déjà une voie de valorisation. Un projet de ce type existe déjà et s’appelle « Jourdain ». Il renvoie à la pièce du Bourgeois Gentilhomme. En rejetant les eaux usées dans le milieu naturel, nous faisons de la réutilisation des eaux usées depuis toujours comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir depuis toujours ! Ces eaux usées rejoignent les eaux de surface ou les eaux souterraines et contribuent ainsi au cycle de l’eau.

2/ Énergie

Les eaux usées renferment des matières organiques, à base de carbone organique. Ce carbone peut être utilisé pour produire de l’énergie, si les matières ou effluents collectés sont assez concentrés. On peut produire du méthane à partir de leur décomposition, leur minéralisation dans un milieu sans oxygène (on parle de méthanisation ou de digestion anaérobie).