Au-delà des archives institutionnelles. Constituer un fonds photographique sur les avoués ; le travail de Michel Bussière : ethnographie d’une profession disparue Beyond the institutional archives. Building a photographic collection; the work of Michel Bussière: ethnography of a lost profession

Présentation de la production de l’archive juridique, au-delà des collections des dépôts institutionnalisés, premier travail sur la constitution par un particulier (magistrat), d’un corpus photographique sur les avoués de deux cour d’appel, au moment de la disparition de la profession.

Presentation of the production of the legal archive, beyond the collections of institutionalized deposits, first work on the constitution by an individual (magistrate), of a photographic corpus on the avoués of two courts of appeal, at the time of the disappearance of the profession.

Cette présentation résulte d’une rencontre entre Michel Bussière (président de chambre honoraire), Pascal Plas (IiRCO) et Pascal Texier (IiRCO), aux Archives nationales au cours de laquelle a été initié un travail de valorisation d’une ensemble d’archives essentiellement photographiques, constitué par Michel Bussière (AFHJ) tout au long d’une carrière de magistrat et se rapportant essentiellement à la profession d’avoué, en particulier au moment où se mettait en place le second volet de la fusion des professions d’avoués et d’avocats.

Il n’est pas d’archives que dans les dépôts institutionnalisés qui fonctionnent selon leurs propres règles. Des archives diverses dorment, dans les lieux de justice, voire même chez des particuliers. Elles sont donc menacées de disparition, car soumises aux aléas des successions, c’est ce qui a conduit l’IiRCO à initier, parallèlement à la revue Conflictualité, un site Justice en archives, appelé à devenir le réceptacle de tous ces documents que les règles de l’archivistique officielle contribuent à invisibiliser. Plus largement de travail de collectage attire l’attention sur les archives de toute nature, en particulier ici celles qu’ont constitué des gens de justice. Ces documents sont intéressants, quelles que soient leur nature et leur forme, et lorsqu’il s’agit de photos, ils permettent de dépasser la sécheresse inhérente aux documents d’archives.

De photos, c’est bien ce dont il s’agit avec un fonds d’archives privées photographiques constitué par Michel Bussière, magistrat successivement en poste dans différentes juridictions et présenté ci-après comme archétype d’une démarche innovante à la charnière de l’histoire professionnelle et de l’ethnographie et qui permet aujourd’hui l’existence d’un corpus remarquable utilisable par les chercheurs.

- Note de bas de page 1 :

-

Voir, en particulier, Miren Lartigue, « Avoués, sept ans après : un bilan amer », Gazette du Palais, en ligne : https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-professionnelles/avoues-sept-ans-apres-un-bilan-amer/.

Michel est entré en en magistrature en 1973, soit deux ans après la suppression des avoués près les tribunaux de grande instance et par la suite, au cours de sa carrière, il put vivre celle des avoués près les cours d’appel, organisées par la loi du 25 janvier 2011. Ces deux événements ont suscité quelques travaux1 qui ont montré comment la disparition d’un corps de juristes spécialisés dans la procédure a impacté le cours de la justice, avec des effets sur la procédure — accroissement du nombre d’appels irrecevables, multiplication des incidents de procédure… —, mais aussi sur les personnes : outre le reclassement parfois difficile des avouées, près de 60 % de leurs collaborateurs à dû être licenciés. La fusion des professions d’avocats et d’avoués a donc provoqué un véritable séisme dont le souvenir semble aujourd’hui bien estompé, en dehors du cercle restreint de ceux qui étaient directement intéressés par la mesure. Il est donc remarquable que ce soit un magistrat qui ait pris l’initiative de garder la mémoire de cet événement.

Il l’a fait en tant que témoin, sans nécessairement chercher à construire une œuvre « scientifique » et c’est justement ce qui rend passionnant son travail de collectage. Les hommes et femmes, les lieux et objets liés à l’exercice d’une profession, et jusqu’aux actes quotidiens comme le transport des dossiers, rien ne paraît avoir échappé à son œil, ou plus exactement à son objectif, puisque c’est la photographie qui a été choisie comme support du collectage. À cet égard, on peut parler d’un travail ethnographique. Il a bien voulu permettre à l’IiRCO de numériser une partie de ses archives qui portent sur les cours d’appel de Poitiers et d’Aix-en-Provence, où les hasards de sa carrière l’ont amené à exercer sa profession.

On trouvera ci-après quelques exemples particulièrement représentatifs, extraits d’un corpus beaucoup plus large en cours de traitement. Ils sont issus de deux albums photographiques inédits, constitués spécialement, l’un pour la compagnie des avoués près la cour d’appel d’Aix-en-Provence en octobre 2010 et l’autre pour les « anciens avoués de la cour d’appel de Poitiers », en 2015.

Fig. 1 : La vie quotidienne des avoués de Poitiers. Cl. Michel Bussière.

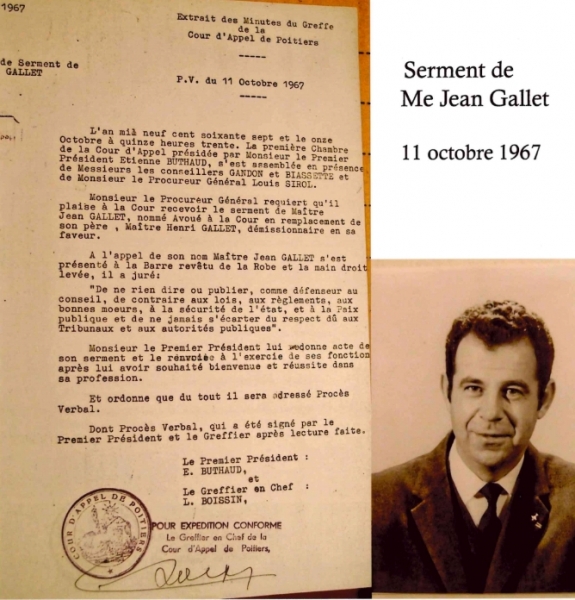

Fig. 2 : Portrait et prestation de serment de maître Jean Gallet, 11 octobre 1967. Cl. Michel Bussière.

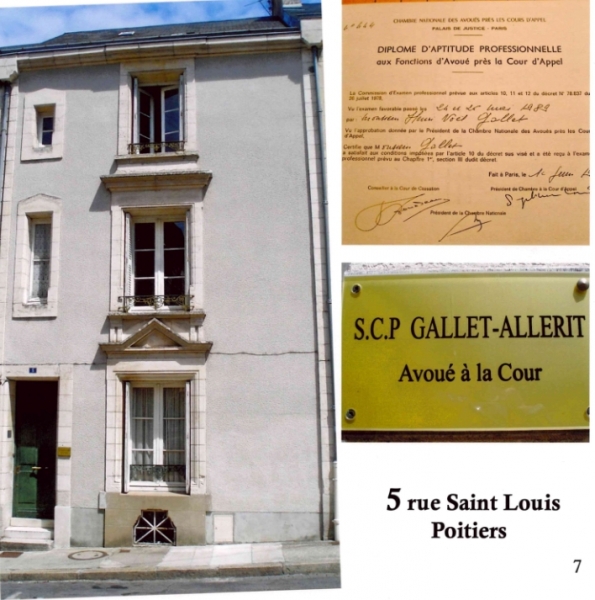

Fig. 3 : L’étude Gallet-Allerie, Poitiers. Cl. Michel Bussière.

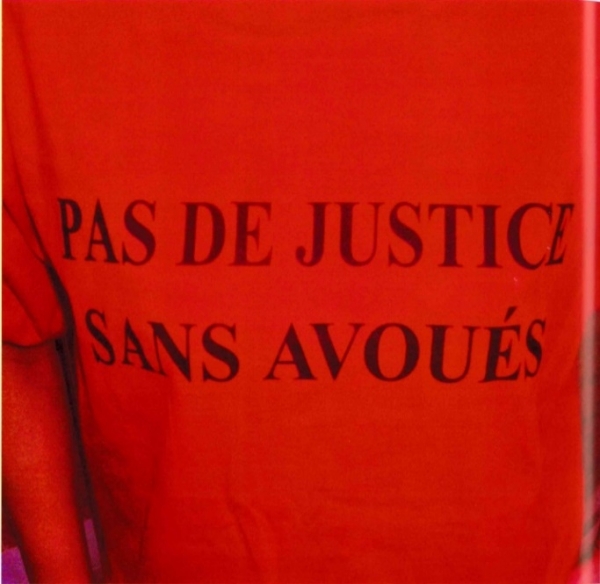

Fig. 4 : T-shirt de protestation contre la suppression des avoués, Aix-en-Provence. Cl. M. Bussière.