Dire le conflit conjugal. Stéréotypes genrés dans la lettre de rémission pour Catherine Dangoisse (1461) Telling marital conflict. Gendered stereotypes in the remission letter for Catherine Dangoisse (1461)

En 1461, Catherine Dangoisse obtient une lettre de rémission pour avoir tué sa rivale. Ce qui n’aurait pu être que le récit d’une femme trompé offre une vision originale d’un conflit conjugal, loin des stéréotype genrés classiques. Catherine y apparaît comme une femme forte prenant en charge l’honneur de sa famille en lieu et place de son mari. Ce texte éclaire également que l’honneur d’une épouse réside dans le cantonnement de la libido de l’époux.

In 1461, Catherine Dangu obtained a letter of remission for having killed her rival. What could only have been the story of a deceived woman offers an original vision of a marital conflict, far from classic gender stereotypes. Catherine appears there as a strong woman taking charge of her family's honor in place of her husband. This text also clarifies that the honor of a wife lies in confining the libido of the husband.

- Note de bas de page 1 :

-

Voir par exemple : Soria (Myriam), « Violences sexuelles à la fin du Moyen-Âge : des femmes à l’épreuve de leur conjugalité ? », Dialogue, vol. 208-2 (2015), p. 57-70.

Les affrontements conjugaux constituent souvent un angle mort pour les recherches sur la conflictualité : généralement confinés au sein de la sphère de l’intimité familiale, ils sont rarement documentés. En outre, et plus particulièrement pour la période médiévale, les relations de couple et leurs conflits ont surtout été examinés à travers des sources fictionnelles comme les sermons ou les fabliaux. Ajoutons que dans la plupart des cas, il s’agissait d’illustrer la violence, qu’elle soit faite aux femmes ou subie par elles. C’est dans la même perspective que les lettres de rémission ont été mises à contribution1. Pourtant la richesse de ce type de sources permet bien d’autres analyses, ainsi que l’ont montré les travaux conduits au sein de l’Institut d’Anthropologie juridique de Limoges (IAJ), depuis plus d’une quarantaine d’années.

- Note de bas de page 2 :

-

En pratique le cheminement procédural fait successivement intervenir les Requêtes de l’Hôtel, le conseil du roi, et la chancellerie.

S’il est vrai que les actes de grâce pénale ont souvent été analysés comme des marqueurs de la souveraineté royale, mais aussi parfois perçus comme scandaleux, dans la mesure où ils permettent au prince de faire échapper des criminels à une sanction supposée juste, on ne saurait les limiter à ces seuls aspects : bien d’autres lectures sont possibles. Pour cela, au-delà du récit factuel, il faut décrypter le système de justification, figurant dans la lettre, en ne perdant pas de vue que l’argumentaire n’est pas l’œuvre des organes royaux intervenant dans le processus de délivrance de l’acte2. Dans la plupart des cas, la lettre reprend, des éléments tirés de la requête, selon un processus apparenté à celui des « motifs adoptés » ; or ces requêtes sont souvent le résultat d’un dialogue entre le requérant et le clerc rédacteur. Il en résulte un savant mélange qui associe représentations issues des pratiques sociales et modèles savants.

- Note de bas de page 3 :

-

Sur ce point nous nous permettons de renvoyer à Texier (Pascal), « Résoudre ou gérer ? Note sur le traitement des conflits, à propos d’un texte poitevin du trésor des chartes », RHD, 2021-1, [DAVY (Gilduin), Chronique d’histoire du droit et des institutions des pays de l’ouest de la France. Le règlement des conflits dans les provinces de l’Ouest (Journée d’études de la Société Jean Yver organisée le 14 décembre 2018 à l’Université de Caen Normandie)], p. 100-102, ici p. 101. On peut consulter l’entièreté de la contribution sur https://unilim.hal.science/hal-03132871v1/file/2020%20resoudre%20ou%20gerer%20-%20version%20definitive.pdf.

- Note de bas de page 4 :

-

Par « statut » il faut entendre un ensemble de devoirs et de prérogatives découlant de l’appartenance à un groupe. Par-là, le système statutaire se différencie clairement des droits subjectifs qui rattachent la capacité d’action à un individu déterminé.

- Note de bas de page 5 :

-

Sur la construction du récit rémissionnaire, voir Texier (Pascal), « La part de l’ombre de la rémission. Remarques sur les requêtes en rémission et leurs rédacteurs », Péricard (Jacques), dir., La part de l’ombre. Artisans du pouvoir et arbitres des rapports sociaux (viiie-xve siècles), Limoges, 2014, p. 183-206.

- Note de bas de page 6 :

-

Pour pouvoir bénéficier de la grâce, le rémissionnaire doit la faire entériner par la juridiction royale dont dépend le lieu de la commission des faits. Cette procédure est conduite contradictoirement, en présence des éventuels ayants-droits de la victime et peut s’appuyer sur des enquêtes. Bien que souvent négligé dans les travaux sur la grâce pénale, l’entérinement est cependant d’un intérêt majeur, dans la mesure où il peut éviter de trop grands écarts entre la vérité des faits et le récit rémissionnaire. Sur tous ces points, voir la référence donnée ci-dessus.

- Note de bas de page 7 :

-

Ajoutons, et cela complique l’exercice, que l’historien doit se garder d’examiner ces stéréotypes d’une autre âge à travers ceux de son propre siècle !

- Note de bas de page 8 :

-

AnF, JJ 192, f° 5v°, n° 10 (1461, avant le 5 avril, n. st.), rémission octroyée, à l’occasion du Vendredi saint, à Catherine Dangoisse femme de Thomas Floriau, laboureur, demeurant à Fressineau, détenue dans les prisons de Châtellerault pour le meurtre de Jeanne Chiquarde, qui avait débauché son mari. Guérin (Paul), Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France, t. X, no mcccxlv [en ligne : http://corpus.enc.sorbonne.fr/actesroyauxdupoitou/tome10/1345].

Fonctionnellement, la démonstration relève bien des processus juridiques, dans la mesure où elle doit permettre de réaliser un contrôle de conformité des comportements et non simplement de construire une solution socialement viable3. Mais elle est construite selon une démarche différente : au lieu d’utiliser des catégories juridiques combinées avec une analyse de l’intention, comme le ferait un juriste moderne, ce sont d’autres éléments qui sont pris en compte. Le premier d’entre eux est le statut des personnes qui détermine des espaces d’action ; autrement dit il s’agit davantage de raisonner en termes de puissance que de droit. Par quoi l’on voit que la qualité d’un acte ne s’apprécie ni in abstracto, ni même en développant une analyse subjective de l’intention, mais par rapport au statut de l’actant4 : porter une arme sera jugé légitime à l’endroit d’un noble, mais constitutif d’une infraction dès lors qu’il s’agira d’un paysan. C’est aussi une certaine manière de dire le conflit en usant de stéréotypes variés, issus non seulement des modèles juridiques ou institutionnels, mais aussi des représentations sociales, voir des constructions de la théologie morale. Il ne faut donc pas prendre le récit rémissionnaire comme s’il s’agissait de procès-verbaux d’enquête, mais comme des mémoires en défense. D’où leur narration en pointillés, laissant dans l’ombre ce qui pourrait nuire à la requête, présentant le rémissionnaire sous l’aspect le plus favorable et la victime sous le jour le plus sombre5. Pour être efficace, plus que la réalité des faits, le récit rémissionnaire doit s’appuyer à la fois sur ce qui est vraisemblable pour franchir le barrage de la chancellerie et obtenir la grâce, et sur ce qui est prouvable afin de résister à d’éventuelles enquêtes diligentées au moment de l’entérinement6. Le plus simple des moyens permettant d’obtenir le sésame espéré est de s’appuyer sur des représentations communes qui ne peuvent pas être repoussées a priori. C’est en cela que les rémissions constituent des répertoires de stéréotypes en usage dans la société du bas Moyen-Âge7. C’est ce point que nous voudrions examiner à partir de la lettre octroyée à Catherine Dangoisse8.

- Note de bas de page 9 :

-

En usant d’une terminologie juridique moderne, ce cas peut être qualifiée d’assassinat : meurtre aggravé commis avec préméditation, ou pour reprendre la catégorie pénale médiévale : un homicide commis avec trahison. La rigueur du droit aurait donc exigé que Catherine soit condamnée de la manière la plus terrible.

- Note de bas de page 10 :

-

D’une manière générale, les vengeances féminines sont assez rares dans les rémissions : « Les Agrippine sont exceptionnelles et la vengeance n’est pas un plat spécifiquement féminin » constate Claude Gauvard (De grâce especiale, Paris [Publications de la sorbonne], 1991, t. 1, p. 320).

Avec l’aide d’une complice, elle avait tué Jeanne Chicarde, raison pour laquelle elle avait été emprisonnée et redoutait une issue judiciaire fatale9. Comme bien d’autres, elle eut recours au prince qui, Vendredi-Saint aidant, lui remit les peines encourues. À travers ce récit rémissionnaire, nous découvrons l’histoire d’une femme, bafouée par un mari violent et adultère, qui s’en prend non pas à son époux, mais à sa rivale. Cette manière d’agir est relativement rare10, mais il y a plus. En effet, la requérante justifie son acte par la nécessité de réparer l’atteinte à l’honneur familial que l’inconduite du mari aurait compromise. On voit par-là comment cette forme de conflit conjugale modifie la répartition genrée des rôles, puisqu’en principe c’est au chef de famille qu’il appartient de gérer la réputation de la familia.

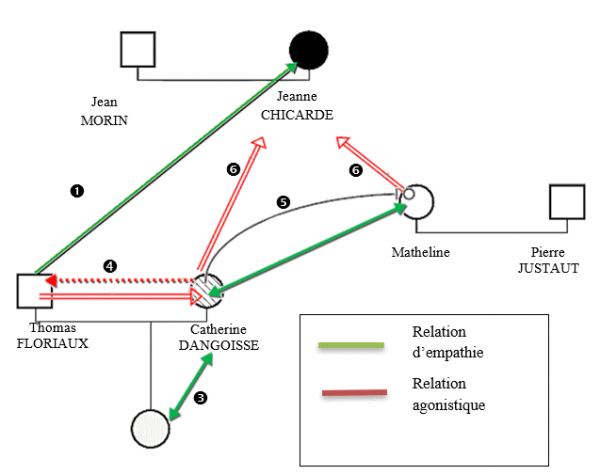

Pour mieux prendre l’exacte mesure de ce trouble, il faut commencer par comprendre, à l’aide d’un sociogramme relationnel, comment il vient percuter les diverses relations de solidarité existantes entre les protagonistes du drame. Dans le schéma qui suit, on a représenté les liens agonistiques ou d’empathie unissant les individus mentionnés dans la lettre, ainsi que les principales séquences événementielles conduisant au drame (fig. 1).

Figure : Rémission pour Catherine Dangoisse, sociogramme © Pascal Texier..

- Note de bas de page 11 :

-

Charageat (Martine). La délinquance matrimoniale : Couples en conflit et justice en Aragon (xve-xvie siècle), Paris (Éditions de la Sorbonne), 2019. Déjà le droit romain, avec son orientation patriarcale, réprime essentiellement l’adultère féminin. La Lex Julia de adulteriis (vers 17 avant JC), permet au pater familias de tuer sa fille adultère et l’amant.

Le premier noyau familial réunit Catherine Dangoisse, la rémissionnaire, son mari, Thomas Floriau, et leur fille Perrine. Le deuxième couple est constitué de Jean Morin et de son épouse Jeanne Chicarde, maîtresse de Thomas. Quant au troisième, il rassemble Matheline, épouse de Pierre Justaut. La rémission précise que Thomas entretient une relation assidue avec Jeanne ❶. Juridiquement, on est donc en présence d’une relation doublement adultérine, mais selon l’usage mis en lumière par Martine Charageat, seule Jeanne est qualifiée d’adultère11. En dehors même de l’affaire, sa renommée la stigmatise en tant que « ribaude et adultère » et l’accuse de « soi gouverner mal de son corps et en son mariage ». À l’inverse le comportement du mari de Catherine ne fait pas l’objet de qualification qui pourrait emporter des conséquences juridiques ou sociales, mais simplement d’une description. Tout se passe comme si le comportement de Jeanne était perçu comme une transgression susceptible d’être juridiquement condamnée, alors que celui de l’époux volage ne fait l’objet que d’une simple réprobation morale. C’est ce que suggère son épouse lorsqu’à plusieurs reprises, elle dit à son mari qu’il agit mal. En fait, Catherine ne supporte plus la situation et, exprimant son désarroi, elle précise que s’il persistait, elle en serait « doulente et courrouciée ». Pour toute réponse, Thomas revendique le droit de faire ce qui lui plaît et menace physiquement Catherine : s’ensuivent six mois de dispute conjugale. Un jour, alors qu’elle revenait de sa lessive, Catherine apprend par sa fille que Jeanne est venue au domicile familial et que Thomas lui a donné de l’argent avant d’avoir une relation sexuelle avec elle. Il s’en suit une nouvelle dispute entre les époux ❹. Mais cette fois ce ne sont plus seulement des mots qui sont échangés, mais des coups : Thomas bat sa femme avec un bâton. La requête expose ensuite que Catherine en conçoit « dès lors haine contre la dite défunte tellement qu’elle délibéra de lui faire desplaisirs du corps ». Catherine entreprend alors de surveiller son mari à l’extérieur du domicile conjugal. Un jour, alors qu’elle se trouvait près de la fontaine où elle avait été cherchée de l’eau, elle rencontre Matheline à qui elle explique son infortune. ❺ Catherine demande à Matheline de l’aider pour battre à mort Jeanne, en contrepartie d’une certaine somme d’argent. Solidarité féminine de femmes mariées aidant, Matheline accepte et les deux, désormais complices, décident d’un guet-apens pour le lendemain, en un lieu où Jeanne avait l’habitude de passer et passant de l’intention à l’acte, elles finissent par accomplir leur forfait.

- Note de bas de page 12 :

-

En général, les processus vindicatoires tels qu’ils sont présentés dans les lettres de rémission s’appuient principalement sur des mécanismes de solidarité entre consanguins de la même classe d’âge.

L’un des aspects les plus intéressants de ce texte réside, non seulement dans ce qu’il dit, mais surtout dans ce qu’il ne dit pas. Il est très remarquable de voir que dans cette affaire les hommes jouent finalement un rôle secondaire. Mis à part les éléments classiques d’identité (profession et domiciliation), nous ne savons rien des maris de la victime (Jean Morin) et de la complice de Catherine (Pierre Justaut) ; en tout cas ils ne semblent pas participer à l’acte criminel, pas davantage qu’ils n’agissent en soutien de leurs épouses respectives. Seul Thomas Floriau, l’époux de la rémissionnaire, échappe à cette évanescence, mais il est vrai qu’il est au cœur de l’affaire, du fait de son errance sexuelle et de son adultère. De même, il est remarquable que Catherine ne mobilise pas ses solidarités familiales12. En général, les processus vindicatoires, tels qu’ils sont présentés dans les lettres de rémission, s’appuient principalement sur des mécanismes de solidarité entre consanguins de la même classe d’âge. Certes, le texte passe sous silence la composition du groupe familial de Catherine, mais il est peu vraisemblable qu’elle soit totalement dépourvue de frère ou de cousin ; or ils ne sont pas cités dans le texte. On voit par-là que le conflit en cause échappe aux canons traditionnels de la conflictualité rémissionnaire : il faut donc chercher ailleurs. Au-delà de l’usage traditionnel des solidarités familiales que le texte laisse dans l’ombre, il peut être pertinent d’observer la manière dont Catherine mobilise les stéréotypes genrés et notamment ceux de l’homme volage (I) et de la femme bafouée (II).

L’uomo e mobile

- Note de bas de page 13 :

-

Pour une analyse de la sexualité médiévale, bien que centrée sur le haut Moyen-Âge, voir Poly (Jean-Pierre), Le chemin des amours barbares, Paris (Perrin), 2003, à compléter par les remarques critiques de Deswarte (Thomas), « Une sexualité sans amour ? Sexualité et parenté dans l’Occident médiéval », Cahiers de civilisation médiévale, n° 190 (avril-juin 2005), p. 141-164.

- Note de bas de page 14 :

-

Les dires prêtés à Thomas rappellent ce que saint Jérôme écrivait à propos de la liberté sexuelle des romains : « chez les païens, les rênes de la pudeur sont bien relâchées en faveur des hommes ; seul le stupre et l’adultère sont condamnés, mais il est permis, à leur fantaisie, de satisfaire leur passion dans les lupanars ou avec les petites esclaves » : Saint Jérôme, « Lettre n° LXXVII, à Oceanus sur la mort de Fabiola », c. 3, traduction de Labourt (Jérôme), Lettres, t. IV, Paris (Les Belles Lettres), 1954, p. 41-42.

Le seul homme faisant l’objet d’une attention particulière est donc Thomas, époux volage de Catherine qui, à travers le portrait qu’elle en dresse, ne serait qu’un individu soumis à l’emprise de ses désirs. En réponse aux critiques que lui adresse sa femme, Thomas affirme à plusieurs reprises, qu’il « ne laisseroit pas pour elle, à aller là où bon il le semblerait ». La formule est intéressante, car précise : il y affirme une errance sexuelle, certes non fondée en droit, mais découlant de son seul bon vouloir13. Pour bien établir l’étendue de cette errance, la lettre précise que les rencontres ont lieu de nuit comme de jour, parfois au domicile conjugal, au vu et au su de sa propre fille. Autrement dit, Thomas récuse le modèle ecclésial de la sexualité légitime, restreinte au champ matrimonial, au profit d’une liberté sans autres bornes que celles que lui dicte son désir14. En effet, dans ce portrait à charge dressé par l’épouse bafouée, nulle trace de sentiment. Pire encore, lorsque Jeanne est venue au domicile conjugal de son amant, elle en aurait reçu de l’argent avant même que la relation ne soit consommée. Ici, on est donc bien en présence d’une sexualité rétribuée et sans amour.

- Note de bas de page 15 :

-

Otis-Cour (Leah), « Un ius corrigendi marital au Moyen Age ? », CIAJ, no 33, Limoges (PULIM), 2012, Histoires de famille : à la convergence du droit pénal et des liens de parenté, p. 187-217, ici p. 188-197.

- Note de bas de page 16 :

-

Ibid., p. 205.

Le comportement de Thomas met directement en cause son statut de chef de famille : en temps normal, c’est à lui que devrait incomber la gestion de la familia. En tant qu’époux, il dispose d’ailleurs d’une capacité coercitive liée à son statut. La question n’est donc pas de savoir s’il a le droit de corriger sa femme, mais de vérifier qu’il n’a pas fait un mauvais usage de cette capacité d’action. Autrement dit, on voit qu’il est vain de rechercher pour l’époque médiévale, un ius corrigendi, dont l’expression même est absente des sources juridiques15 ; en revanche, à partir du xiiie siècle, on trouve de nombreux textes sanctionnant un usage abusif d’une violence maritale16 conçue, non comme un droit subjectif autonome, mais comme l’accessoire d’un pouvoir découlant du statut d’homme, de mari ou de chef de famille.

- Note de bas de page 17 :

-

Les rémissions montrent souvent que c’est le mari qui est le gestionnaire de l’honneur des femmes de la famille : Gauvard (Claude), op. cit., t. 1, p. 321.

En second lieu, la lettre nous apprend qu’il aurait battu son épouse avec un bâton : aux yeux de la société médiévale, il n’excède donc pas ce qui est admissible, d’une manière générale, en matière de violence, la seule limite à ne pas franchir étant l’effusion de sang. Or la correction est infligée au moyen d’un simple bâton qui, à l’inverse du « bâton ferré » si souvent évoqué dans les rémissions, est supposé ne pas provoquer de plaies sanglantes. Au fond, à ce point du raisonnement, la violence de Thomas ne fait pas l’objet d’une stigmatisation directe. Certes, elle semble peu compatible avec l’affectio maritalis, mais du moins, Thomas n’a-t-il pas violé le tabou du sang versé. Toutefois, si elles ne sont pas condamnables en soi, ces violences jouent un rôle essentiel pour la construction logique du récit, dans la mesure où elles provoquent la douleur et le courroux de Catherine. Il est notable que la requérante reproche à son mari, non de l’avoir trompé, mais de fréquenter une diffamée. Tout se passe donc comme si la fréquentation d’une débauchée notoire était perçue comme plus grave que l’adultère lui-même. En effet, si ce dernier est constitutif d’une transgression du lien matrimonial, la fréquentation d’une diffamée est susceptible d’entacher la fama du groupe familial de Thomas. Or, la sauvegarde de la réputation familiale est généralement considérée comme une prérogative masculine17. On voit par-là que Thomas manque à ses devoirs statutaires et qu’en outre il apparaît comme faible, puisqu’incapable de résister à ses pulsions. Au fond, tout se passe comme s’il y avait une certaine porosité entre les stéréotypes : Thomas ne semble pas être en mesure de réaliser ce que son statut exigerait, quant à Catherine, elle endosse certaines des fonctions généralement dévolues aux hommes.

L’assomption d’une femme bafouée

- Note de bas de page 18 :

-

Aux xive et xve siècles, la violence maritale est progressivement admise par les tribunaux ecclésiastiques comme constituant un motif valable pour prononcer une séparation : Otis-Cour (Leah), op. cit., p. 199.

- Note de bas de page 19 :

-

Ce couple de mots est en outre généralement utilisé dans les lettres de rémission pour traduire la situation émotionnelle d’une personne qui se prépare à passer à l’acte ou qui est vient d’accomplir un forfait : Texier (Pascal), « Doulent et courroucié : les avatars de la culpabilité dans les lettres de rémission du xive siècle », CIAJ, n° 6, « La culpabilité, aspects culturels juridiques et institutionnels », Limoges (PULIM), 2001, p. 481-494, ici p. 492.

- Note de bas de page 20 :

-

Thomas d’Aquin, Summ., 2a, 2ae, quaest 158, art. 4. Le texte de la requête, repris dans la lettre, utilise bien le terme de « haine », mais le notaire qui rédige les motivations de la décision prend soin de noter qu’« icelle sans intervalle de temps a mise à exécution, » sa décision mortifère. Autrement la brièveté de l’intervalle séparant la prise de décision et le passage à l’acte permet d’écarter la haine qui, comme chacun le sait est « un plat qui se mange froid » !

- Note de bas de page 21 :

-

L’examen de la requête pat les Requêtes de l’Hôtel constitue la première étape avant la transmission au conseil du roi, pour décision.

Catherine s’inscrit dans le modèle bien établi de la femme bafouée, cherchant à se venger de son infortune. Mais, ainsi que nous l’avons vu, ce qui est original ici est que la vengeance soit exercée non à l’encontre du mari volage, mais de la rivale débauchée. Si elle avait retourné son ire contre son époux, elle se serait comportée en femme révoltée, cherchant à s’affranchir du carcan marital18 ; or, tel n’est pas le cas ici. On ne peut que s’interroger sur les raisons qui poussent la requérante à rejeter ainsi, en dehors de la sphère matrimoniale, la cause première des violences qui l’accablent. Selon le texte de la rémission, après avoir été rossée, Catherine se sent « très doulente et courroussée ». D’une manière générale, dans les lettres de rémission, l’expression d’une douleur associée au courroux ne doit pas être prise dans son acception physique, mais dans sa dimension morale19. Par conséquent, ce ne sont pas les conséquences physiques résultant des coups qui importent pour Catherine, mais le désarroi, né de ce qu’elle ressent comme une situation injuste. Tout semble se passer comme si Catherine n’avait pas voulu, ou pas pu, remettre en cause l’autorité de Thomas, légitimement investi en tant que chef de famille d’un pouvoir de contrainte sur les membres de la familia. Malgré les avanies subies, Catherine ne remet pas fondamentalement en cause le statut de Thomas et c’est donc vers Jeannne qu’elle tourne sa colère. Dans la logique stoïcienne, qui imprègne la morale chrétienne, la colère et une passion qui obscurcit l’entendement. Toutefois, ainsi que le remarque Thomas d’Aquin, en matière d’étiologie de l’homicide, la colère peut être moins blâmable que la haine ou l’envie, lorsqu’elle s’inspire d’un sentiment de justice20. Autrement dit, certains homicides peuvent être moins condamnables que d’autres, dès lors qu’ils sont motivés par le souci de maintenir ou de rétablir un ordre perçu comme juste. Si l’on applique cette grille de lecture au cas de Catherine, il reste à comprendre en quoi consiste l’injustice ressentie par la requérante. Ce point est important dans la mesure où il permet d’asseoir le mémoire en défense sur des bases solides, ou tout du moins admissibles par les Requêtes de l’Hôtel21.

- Note de bas de page 22 :

-

Les lettres de rémission, bien qu’étant des actes de grâce souveraine, font exception au principe de non-motivation des actes en matière pénale.

- Note de bas de page 23 :

-

Sur le rôle de l’opus licitum sans les lettres de rémission, voir Texier (Pascal), « La part de l’ombre… », op. cit., p. 201-202.

- Note de bas de page 24 :

-

Si l’on fait exception de Perrine, fille de Catherine, trop jeune et donc célibataire, les autres femmes sont mariées et surtout mère. L’élément déterminant du statut de la femme, en âge d’être mariée, est donc le fait d’être mère c’est-à-dire, à la fois, de participer à l’œuvre créatrice, sanctifiée par le mariage, et d’élever convenablement sa progéniture. Seule Jeanne fait exception à ce schéma idyllique : mariée, elle ne semble pas avoir d’enfants ou, ce qui revient au même pour la logique narrative, ils ne sont pas mentionnés.

- Note de bas de page 25 :

-

Cette antinomie rejoint l’opposition entre femina et mulier » étudiée par Polo de Beaulieu (Marie-Anne), « Mulier et Femina, les dénominations de la femme dans un recueil d’exempla, l’Échelle du Ciel de Jean Gobi le Jeune », Éducation, prédication et cultures au Moyen Âge, Lyon, 1999, p 155-165.

C’est ce que montre la fin de l’acte où l’on trouve une série d’arguments fonctionnant à la manière d’une motivation22. Parmi les justifications on notera le fait que Catherine ait donné à Thomas plusieurs « beaulx enffans », et l’acte en tire la conclusion qu’il n’avait donc pas « cause de maintenir autre que elle ». Autrement dit, en adoptant ce qui est probablement un argument tiré de la requête, la chancellerie reconnaît bien la nécessité de satisfaire le désir masculin, mais en le contenant, par son but — la procréation — et son périmètre encré dans les limites du mariage. Dans ce schéma, la maternité subsume l’ensemble des éléments relatifs à la sexualité féminine ; évacuant du même coup la question du désir féminin qui n’est jamais véritablement abordé dans le texte, même lorsqu’il s’agit de décrire le comportement de Jeanne. Quant aux stéréotypes proprement féminins, ils renvoient plutôt aux activités accomplies par les femmes au sein de la famille. Conformément à leur appartenance au monde paysan, Catherine, Matheline et même Jeanne, font la lessive, filent la laine, vont chercher de l’eau à la fontaine, ou mènent les bêtes aux champs. Toutes ces annotations sont loin d’être anecdotiques ; elles contribuent à définir l’habitus des personnages à partir duquel sera analysé le fait incriminé. En pratique, le narratif doit s’appuyer sur une approche circonstancielle, permettant de déterminer le contexte licite ou non dans lequel s’inscrit ponctuellement l’acte. Dans une logique proche de celle développée pour l’opus licitum des canonistes, il devient possible d’établir une sorte de probabilité de légitimité ou d’illégitimité de l’acte incriminé23. Par tous ces éléments, on voit que, contrairement à Thomas, Catherine s’inscrit parfaitement dans le modèle du mariage chrétien24. Plus encore que la proposition, c’est ici la manière de dire qui est importante. Cette remarque, insérée dans le formulaire, fonctionne comme l’ober dictum en usage dans les jugements de Common Law. C’est-à-dire que la proposition, sans être indispensable à la performativité de l’acte, permet de donner sens à la décision. En raisonnant a contrario, c’est-à-dire en supposant que Catherine n’ait pas rempli ses obligations statutaires de femmes et d’épouse, la chancellerie laisse entendre que Thomas, dont le comportement demeurerait condamnable aux yeux du droit, pourrait du moins exciper d’une cause explicative et socialement acceptable : ce que son épouse était incapable de lui donner, il pourrait aller le chercher ailleurs. D’une certaine manière, on voit comment la femme-épouse est chargée de cantonner le désir masculin supposé irrépressible. La formule « de soy gouverner mal de son corps en son mariaige » utilisée de manière antithétique pour stigmatiser Jeanne, qui se livre à la débauche hors mariage, et louanger Catherine, qui procrée dans le mariage, est à cet égard particulièrement éclairante25. Comme on le voit, la question ne se résout pas en une série de droits et d’obligations, mais plutôt en une suite d’espaces d’action, dont la définition dépend d’un système d’interactions et dont il importe de définir les bornes.

* *

*

Honneur passe statut genré, serait-on tenté de dire. Certes, mais de quel honneur s’agit-il : de celui de l’époux, de celui de la famille, peut-être même de celui de l’épouse ou tout cela en même temps ? Il ne s’agit pas de sombrer ici dans un psychologisme mal venu, mais de tenter de comprendre la logique des stéréotypes utilisés dans l’argumentaire. En effet, l’errance sexuelle de Thomas ne prouverait-elle pas l’incapacité de Catherine à assumer ses devoirs d’épouse ? Or nous avons vu comment elle s’était attachée à montrer qu’elle avait rempli toutes les obligations liées à son statut d’épouse. Son honneur serait donc sauf, elle va pourtant plus loin en cherchant à supprimer celle qui est à l’origine de l’opprobre supposée menacer la famille. La prise en charge de l’honneur familial est généralement considérée comme relevant du chef de famille, pourtant par son acte Catherine s’en empare. Deux interprétations sont dès lors possibles. En premier lieu, cela pourrait signifier que l’épouse bafouée se sentirait à ce point intégrée dans le groupe de son époux qu’elle en assumerait la défense, jusqu’à commettre un homicide. En second lieu on remarquera que tous les actes dont Catherine peut se prévaloir concernent la sphère de l’intimité du couple, leur effet reste donc assez relatif. On voit que par son geste homicide elle s’extrait de cette sphère, pour affirmer, erga omnes, sa soumission statutaire, fut-ce au prix d’un « trouble dans le statut ».

À ce stade du raisonnement, il convient de se demander ce que pouvait représenter l’institution matrimoniale pour les protagonistes de l’affaire. À côté des modèles savants élaborés par les canonistes, il faut interroger les transcriptions plus ou moins vernaculaires, telles qu’on peut les saisir notamment à travers les sermons. Prononcés dans le cadre de leurs activités pastorales, les prêcheurs mettent en lumière les principales préoccupations de l’Église. Le modèle paulinien, fondé sur un couple hiérarchisé où règne le mari, cède le pas à l’idée de réciprocité. En second lieu, l’union matrimoniale doit être vécue dans l’affectio maritalis et l’Église professe que le mari idéal doit être, à l’image du Christ, pacificus et ne pas battre son épouse. Une autre source, littéraire, cette fois, reprend d’une certaine manière cette vision du mariage à travers les fabliaux et les farces, tout au moins en ce qui concerne l’idée de réciprocité ; mais il s’agit d’une réciprocité dans la violence et non dans l’amour, puisque ces textes nous montrent épouses et maris s’entrent battant à qui mieux mieux !

Document

JJ 192, f° 5v°, n° 10 (1461, avant le 5 avril, n. st.), rémission pour Catherine Dangoisse.

Rémission octroyée, à l’occasion du Vendredi saint, à Catherine Dangoisse, femme de Thomas Floriau, laboureur, demeurant à Fressineau, détenue dans les prisons de Châtellerault pour le meurtre de Jeanne Chiquarde, qui avait débauché son mari.

Publié d’après Guérin (Paul), Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France, t. X, no mcccxlv et http://corpus.enc.sorbonne.fr/actesroyauxdupoitou/tome10/1345.

- Note de bas de page 26 :

-

Com. de Monthoiron (86), arr. de Châtellerault, canton de Vouneuil-sur-Vienne.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Katherine Dangoisse, femme de Thomas Floriau, laboureur, demourrant en la parroisse de Fressineau26 ou viconté de Chastelleraud, contenant que ladicte suppliant, qui par cy devant a esté bien famée et renommée ou païs et s’est bien entretenue et honnestement gouverniée avec ledit Thomas, son mary, sans avoir fait cas digne de reprehencion, pour ce qu’elle sceut, puis demy an ença, que son dit mary conversoit, hentoit et frequentoit avecques feue Jehanne Chiquarde, vulgaument appellée la Berthonne, femme de Jehan Morin, maçon, demourant en ladicte parroisse de Fressineau, [qui] estoit renommée en ladicte parroisse et illec environ d’estre ribaude et adultaire et de soy gouverner mal de son corps en son mariaige, et que icellui son mary venoit souventes fois de nuyt d’une maison estant en ladicte parroisse où ladicte feue aloit, se tenoit et frequentoit souvant, comme est tout notoire en ladicte parroisse et illec environ, ladicte suppliant se doubta que ledit Floriau, sondit mary, maintenist ladicte deffuncte. Pour quoy elle dist et remonstra à sondit mary par pluseurs foiz qu’il faisoit mal de ainsi hanter, converser et fréquenter avecques ladicte deffuncte et de y estre ainsi de nuyt avecques elle, qui estoit mal blasmée et renommée d’estre ribaude, et qu’elle creoit qu’il la maintenoit, et que, s’il y aloit plus, elle en seroit courroucée et dolente. Lequel Floriau dist à icelle suppliant par pluseurs foiz qu’il ne laisseroit pas pour elle à aller là où bon lui sembleroit et, si elle lui en disoit plus rien, qu’il la batroit. Et à cause de ce, entre ledit Floriau et ladicte suppliant, sa femme, se sont, depuis ledit temps de demy an ença, meues plusieurs noises et debatz, et mesmement le premier mercredi du mois de mars dernier passé, pour ce que, après que ladicte suppliant fut retournée de laver sa buye, lui fut dit par une petite et jeune fille d’elle et dudit Floriau, nommée Perrine, que ladicte feue Jehanne Chiquarde estoit venue en leur maison et que ledit Floriau, son père, lui avoit baillé de l’argent et l’avoit baisée, se meut au soir grant noise et debat entre eulx, tellement que à cause de ce ledit Floriau batit d’un baston ladicte suppliant, sa femme, et lui en donna pluseurs coups. Pour lesquelles causes ladicte suppliant fut très doulente et courroussée et consceut dès lors haine contre ladicte deffuncte, tellement qu’elle delibera de lui faire desplaisir du corps. Et huit jours après, qui fut le second mercredi dudit mois de mars, ladicte suppliant ala guecter et veoir aux champs si elle trouveroit ledit Floriau et ladicte feue ensemble ; et en y allant, elle trouva, à une fontaine estant en ladicte parroisse, une nommée Matheline, femme de Pierre Justaut, qui y estoit allée querir de l’eau ; à laquelle Matheline icelle suppliant demanda si elle avoit veu ledit Floriau son mary. Laquelle Matheline lui respondit que non et demanda à ladicte suppliant pourquoy elle le demandoit. Et icelle suppliant lui dist qu’elle ne l’accusast point et qu’elle estoit allée veoir si elle trouveroit sondit mary avecques ladicte deffuncte, et que, s’elle vouloit, qu’elles feroient mauvaisement les besongnes d’icelle deffuncte et la batroient tant qu’elle en mourroit. Et pour ce faire, icelle suppliant promist bailler et donner à ladicte Matheline deux blans de dix deniers. Laquelle Matheline dist et respondit qu’elle en ecstoit contente et d’accord. Et entreprindrent entre elles que l’endemain au matin, à l’eure que l’en meyne les bestes aux champs, elles se rendroient et assembleroient en une çourance d’eaues estant en ladicte parroisse, où ladicte def functe avoit acoustumé de passer pour aller et venir en ladicte maison où elle frequentoit et alloit souvant, et que ilecques elles la bastroient. Auquel jour de lendemain au matin, ladicte suppliant se rendit la première et après elle ladicte Matheline, lesquelles attendirent longtemps illec pour veoir si ladicte feue y viendroit, et pour ce qu’elle n’y vint point, ladicte Matheline ala veoir en icelle maison où ladicte deffuncte frequentoit ; laquelle elle n’y trouva, ainsi qu’elle rapporta à ladicte suppliant. Et après ce, entreprindrent entre elles que ladicte suppliant yroit en la maison où ladicte deffuncte demouroit, pour savoir si elle y estoit, et ladicte Matheline yroit en sa maison veoir de sa fille, qu’elle y avoit laissée, et que, si ladicte suppliant trouvoit ladicte feue, qu’elle yroit querir ladicte Matheline en sadicte maison, pour aller acomplir leur entreprinse. Laquelle suppliant, en fillant sa quenoille, y alla et trouva icelle deffuncte en une court devant sadicte maison, où elle cousoit en linge ; à laquelle elle demanda si elle lui bailleroit du chenevoie qu’elle lui avoit autres foiz promis de bailler. Laquelle feue lui respondit que les souriz l’avoient tout mangé, et illecques se demoura par aucun temps en fillant sadicte quenoille, et puis s’en ala devers ladicte Matheline, et lui dist qu’elle avoit trouvé icelle deffuncte devant sa maison, où elle cousoit et estoit assise en ung coing de sa court près d’un mur ; et après lui bailla lesdiz deux blans qu’elle lui avoit promis et lui dist qu’il failloit qu’elle alast la première auprès de ladicte deffuncte et qu’elle ne se doubteroit pas tant d’elle comme de ladicte suppliant qui y avoit esté, et que ladicte suppliant yroit par derrière et par dessus le mur, encontre lequel ladicte feue estoit assise, et sortiroit sur elle et la prendroit à la gorge, et ladicte Matheline lui aideroit et la prandroit au visaige, et lui abastroient son chapperon et ses cheveux devant le visaige et la bouche, affin que on ne l’oyst crier, et illecques l’estrangleroient. Et incontinant s’en deppartirent et, ainsi le firent et acomplirent leur mauvaise voulenté et entreprinse, et estranglèrent ladicte feue par la manière dessus dicte, environ l’eure de vespres. A l’occasion duquel cas ladicte suppliant a esté prinse par les officiers de la justice dudit lieu de Chastelleraud et mise ès prisons dudit lieu, où elle est detenue. Et doubte ladicte suppliant que on vueille contre elle rigoureusement proceder et tendre à pugnicion corporelle, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties ; requerant humblement que, attendu qu’elle a esté tousjours et jusques audit cas bien famée et renommée, et s’est de son corps bien et honnestement gouvernée envers sondit mary, duquel elle a pluseurs beaulx enffans, par quoy il n’avoit cause de maintenir autre que elle et que, par desplaisance et courroux qu’elle a eu des menasses et noises de sondit mary et de ce que icelle deffuncte, qui estoit blasmée de son corps, estoit venue en son hostel, elle a consceu ladicte hayne et icelle sans intervalle de temps a mise à execucion, aussi qu’elle se sent ensainte, que jamais elle ne fut actainte ne convaincue d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, il nous plaise, en l’onneur de la Passion Nostre Seigneur, lui impartir nosdictes grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, en l’onneur et reverence de nostre Createur et Redempteur Jhesu Crist, qui souffrit mort et passion à tel jour qu’il est aujourduy, à icelle suppliant avons oudit cas quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poitou et à tous noz justiciers, etc. Donné à Mehun sur Yèvre, ou mois d’avril l’an de grace mil iiiie soixante avant Pasques, et de nostre règne le xxxixme.

Ainsi signé : Par le roy en ses requestes, èsquelles monseigneur Charles de France le conte de Foix, le sire de la Tour, maistres Georges Havart, François Hallé et pluseurs autres estoient, Daniel. —Visa. Contentor. Duban.