Le numérique à l’épreuve de l’écologie

La fabrique de la « sobriété numérique » comme nouvelle norme ? When Ecology puts Digital Technology to the Test: « Digital Sobriety » as the New Normal?

Dans l’optique d’examiner la question de la « culture du numérique », ce travail propose un regard critique de la fabrique de l’émergente norme de « sobriété numérique ». Par une analyse généalogique et discursive, nous montrons, à travers cette fabrique, un processus complexe de « cultiver » le numérique pervasif qui s’impose aujourd’hui comme un « milieu ». Inscrite dans un nouvel imaginaire social marqué par l’avènement d’un « hyperbien écologique » contemporain, cette norme s’est avérée produite par multiples acteurs des sphères différentes (intellectuels, société civile, politiques). Mais, en tant que construit culturel, la « sobriété numérique » circule dans une logique de réénonciation permanente à travers ces divers espaces sociaux. Sa fabrique révèle une tension que cette norme vise à concilier : celle entre l’hyperbien écologique et l’hypersystème numérique, entre Homo Ecologicus et Homo Numericus.

As part of our examination of «digital culture», we take a critical approach to the construction of the emerging norm known as “digital sobriety”. Using a genealogical study and a discourse analysis, we show that the construction of this new norm entails a complex process of "cultivating" digital technology, a technology now so pervasive as almost to become a new milieu. Situated within a new social imaginary, characterized by the coming of a contemporary “ecological hypergood”, “digital sobriety” has been produced by multiple actors from different intellectual, societal, civic, and political spheres. But, in so far as it is a cultural construct, "digital sobriety" is re-articulated through these different social spaces continuously. This ongoing discursive norm-making reveals the tension that “digital sobriety” seeks to reconcile: that betweeen ecological hypergood and digital hypersystem, between Homo Ecologicus and Homo Numericus.

Introduction

Aux initiaux imaginaires techno-enthousiastes porteurs de nombreuses utopies et idéologies qui ont permis la naissance du numérique (Flichy, 2001 ; Turner, 2012), ont succédé de plus en plus des visions critiques qui dénoncent, souvent faits, chiffres, statistiques à l’appui, « l’utopie déchue » (Tréguer, 2019) du numérique. En particulier, le numérique fait l’objet d’une remise en question fondamentale sous l’effet des enjeux écologiques grandissants : il s’agit de mettre à nu « la face cachée du numérique » en montrant du doigt « l'impact environnemental des nouvelles technologies » (Flipo, Dobré, Michot, 2013).

Face à ce paysage complexe actuel du numérique marqué par des paradoxes et des tensions, nous proposons d’examiner la question de la « culture du numérique » conçue, dans le sillage de l ‘appel à communication, comme une situation produite par l’irruption du numérique quand ce dernier « s’installe dans une société à un moment socialement et historiquement donné ». En effet, « culture » renvoyant étymologiquement à l’idée de « cultivation » et de « transformation », il importe de questionner « ce que la culture fait au numérique » à l’heure actuelle : en quoi « la culture ou plutôt des hégémonies culturelles » « conduisent aux transformations techniques » (Pignier & Robert, 2015), c’est-à-dire celles du numérique ?

Dans cette perspective, nous choisissons d’analyser la construction de normes relatives au numérique face à des enjeux écologiques, à travers l’étude de la fabrique de la « sobriété numérique ». Cette analyse s’inscrit dans un questionnement plus large sur le rapport Technique et Culture dans une dynamique circulaire (Pignier & Robert, 2015). L’émergente norme de « sobriété numérique » ne traduit-elle pas une tentative citoyenne, collective et politique de « cultiver le ‘numérique’ » (Ibid.) pour le rendre plus « responsable », plus « durable » dans un monde désormais exposé aux bouleversements écologiques ?

Sur un plan plus épistémologique, ce travail entend aussi fournir un effort afin de « mettre le numérique en culture » en « valorisant la capacité des sciences sociales et de la philosophie à appréhender ‘le numérique’ à l’aide de leurs propres systèmes de catégories » (Pignier & Robert, 2015 : 339). Ainsi, dans l’approche des sciences de l’information et de la communication, nous proposons un regard critique de la fabrique de l’émergente norme de « sobriété numérique » en cherchant à examiner les acteurs, les enjeux, les imaginaires, les médiations à l’œuvre dans ce processus. En prenant en compte aussi bien la genèse que la circulation sociale de cette norme émergente, nous avançons qu’en tant qu’un « construit culturel » (Jeanneret, 2007a), la « sobriété numérique » constitue un « être culturel » livré inévitablement au processus de « trivialité » : conçu comme un texte au sens large d’énoncés de natures hétérogènes, il désigne ce que « les hommes se créent, pérennisent et partagent », par exemple, « nos savoirs, nos valeurs morales, nos catégories politiques, nos expériences esthétiques » (Jeanneret, 2007b, p. 13). En circulant à travers des espaces sociaux, cet « être culturel » s’enrichit, se transforme et devient culturel par le fait même de cette circulation créative.

Sur un plan méthodologique, pour appréhender la « réénonciation permanente » (Mitropoulou & Pignier, 2018 : 8) de « sobriété numérique » au fil de sa circulation sociale, nous mènerons une analyse des discours des trois catégories d’acteurs majeurs dans ce phénomène : acteurs intellectuels (penseurs, universitaires), acteurs société civile (think tank, ONG, militants…), et acteurs politiques. Notre analyse consiste à mettre au jour comment ces discours formant des cultures de la sobriété numérique « orchestrent de façon évolutive et spécifique les schèmes universels qui structurent la perception … » (Pignier, 2017). Ces « polarités en tension » témoignant de « sensibilités collectives », d’« interrelations évolutives » sont-elles intelligibles dans des normes sans risquer « l’instauration d’une croyance normative », « non questionnable » ? (Ibid).

Notre article est structuré autour de quatre volets principaux qui proposent quatre axes d’analyse : d’abord, l’hypothèse de l’avènement d’un nouvel imaginaire social que nous désignons par l’« hyperbien écologique » ; puis, la formulation de « sobriété numérique » dans l’espace de réflexion intellectuelle ; ensuite, l’investissement des acteurs de la société civile et enfin, celui des acteurs politiques pour se saisir de cet objet circulant dans le contexte français.

1. Avènement d’un nouvel imaginaire social : l’« hyperbien écologique »

Dans son livret intitulé Le Siècle vert. Un changement de civilisation, Régis Debray soutient qu’

- Note de bas de page 1 :

-

Debray, 2020, quatrième page de couverture

« un autre monde est en train de naître devant nos yeux. Un autre esprit, dans nos façons de penser, d’espérer et d’avoir peur. L’angoisse écologique qui donne sa couleur au siècle nouveau n’annonce rien moins, pour notre civilisation, qu’un changement d’englobant »1.

L’auteur montre qu’à travers un répertoire de « bonnes pratiques » écologiques adoptées par nos contemporains, est à l’œuvre aujourd’hui une nouvelle compréhension de soi de nos sociétés contemporaines. Il s’agit d’un nouvel imaginaire social, au sens de Charles Taylor : « une compréhension commune qui rend possibles des pratiques communes et un sens de légitimité largement partagé » (Taylor, 2004, p. 23, notre traduction). Si pour Taylor, les spécificités de la modernité occidentale résident dans l'idée d'un ordre moral fondé sur le bénéfice mutuel de participants égaux, incarné dans trois formes culturelles majeures, à savoir l'économie, la sphère publique et l'auto-gouvernance, il nous parait soutenable d’affirmer que notre époque contemporaine est caractérisée par un nouvel imaginaire social centré sur l’écologie. L’avènement de ce nouvel imaginaire social écocentré marque « un changement de civilisation » (Debray, op.cit.) : « l’entrée dans l’ère écologique » (Morin, 2020).

Pour tenter de caractériser cet imaginaire social écocentré, nous choisissons de réfléchir sur l’identité du sujet moderne à partir des sources morales (Taylor, 1998, 17). Nous nous définissons le plus souvent par ce qui compte vraiment pour nous, ce qui a de la valeur à nos yeux (Taylor, 1998, 58). Ces sources morales constituent ce que Taylor désigne par « un cadre de référence » :

« un ensemble de distinctions qualitatives déterminantes. Penser, sentir, juger à l’intérieur d’un tel cadre, c’est agir avec l’idée que certaines actions, certains modes de vie ou certains sentiments sont incomparablement supérieurs à d’autres qui nous sont plus aisément accessibles » (Ibid, p. 42).

Il nomme ces sources morales le « bien constitutif » (Ibid. p. 58). Cette conception taylorienne du « bien constitutif » permet d’identifier différentes sources morales à des époques historiques données : par exemple, c’est l’éthique de l’honneur dans l’Antiquité grecque ; l’ordre de l’être ou l’Idée du Bien pour le platonisme ; Dieu pour le judéo- christianisme, etc. A la lumière de cette approche taylorienne, nous soutenons qu’une source morale majeure caractérisant notre monde contemporain réside dans ce que nous désignons par « l’hyberbien écologique » : en tant qu’un « bien constitutif », l’hyperbien écologique permet, en effet, à nos contemporains, d’effectuer des « distinctions qualitatives déterminantes », donc de « penser, sentir, juger à l’intérieur » d’un cadre de référence de l’écologie.

- Note de bas de page 2 :

-

Essai sur l’histoire humaine de la nature, 1968, cité par Stève, 2020, p. 108.

Cet avènement de l’hyperbien écologique peut être perçu déjà dans certaines réflexions et analyses universitaires. En effet, Serge Moscovici2 soutient que le XXe siècle serait mȗ par la question naturelle, traduite par une angoisse, un malaise d’être arraché aux cycles naturels du monde et un doute sur les vertus annoncées du progrès.

- Note de bas de page 3 :

-

Dominique Bourg, Kerry Whiteside (2017) montrent que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, est née la première écologie politique : l’écologie malthusienne.

- Note de bas de page 4 :

-

Hess Gérald, 2018, Éthiques de la nature (Éthique et philosophie morale).

La conscience de la crise écologique apparue depuis la seconde moitié du XXe siècle3 a amené à questionner profondément notre rapport en Occident à la nature sur le plan éthique, notamment depuis les années 1970 : le questionnement du philosophe Richard Sylvan Routley dans son article fondateur « A- t-on besoin d’une nouvelle éthique, d’une éthique environnementale ? » a marqué en effet l’entrée de la nature dans la morale et inauguré ainsi une « nouvelle éthique » (Routley, 2019). L’inscription de la nature en tant qu’objet de la considération morale dans la discipline académique de l’éthique environnementale4 constitue un indicateur significatif de l’avènement de l’hyperbien écologique dans l’Université, un haut lieu de la vie des idées. De même, dans le domaine de l’histoire des idées, la question écologique a constitué l’enjeu même des différentes écologies politiques formées à notre époque : malthussienne, autoritaire, institutionnaliste, catastrophiste, grassroots, constructiviste et anarchiste (Bourg & Whiteside, 2017).

En ce sens, au-delà d’une formulation philosophique et éthique de la « valeur de la nature », l’adoption des « droits de la nature » notamment par certains pays de l’Amérique Latine dans leurs systèmes juridiques témoigne d’une manière forte de l’adhésion collective de ces populations à l’idée de reconnaître à la nature la qualité de sujet de droit. De même, le débat et le projet d’intégrer le « crime d’écocide » aux côtés des crimes contre l’humanité à l’échelle internationale en est une autre illustration.

Enfin, la formulation de l’hyperbien écologique se traduit par l’instauration des instances de gouvernance internationale (COP, Sommets de la Terre, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Accord de Paris, etc.) et d’instances nationales de débat public en France (Haut Conseil pour le Climat, Convention citoyenne pour le Climat).

En bref, la question écologique constitue bel et bien de nos jours un bien constitutif qui est étudié comme un objet de la morale, qui est légiféré comme un objet de la loi et qui est mis en œuvre comme un objet de gouvernance et débat public. C’est sur ce fond de l’imaginaire social de l’hyperbien écologique que nous analyserons dans la suite la fabrique de la norme de « sobriété numérique »

2. « Sobriété numérique » : genèse d’une nouvelle formule par les penseurs

- Note de bas de page 5 :

-

https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/

Force est de constater que l’expression de « sobriété numérique » a gagné en forte visibilité dans l’espace public français à partir de la publication du premier rapport du think tank Shift Project en 2018 : « Lean ICT : pour une sobriété numérique »5. Mais d’où vient cette idée de « sobriété numérique » ? Dans quels courants de pensée est-elle appuyée, construite, appropriée, promue, voire revendiquée, par qui, pour quoi et pour qui ?

- Note de bas de page 6 :

-

En raison de son caractère exploratoire, ce repérage n’aura aucune prétention d’exhaustivité. Il se limite donc à repérer, autant que faire se peut, des auteurs et des travaux fréquemment cités par rapport à cette thématique de « sobriété ».

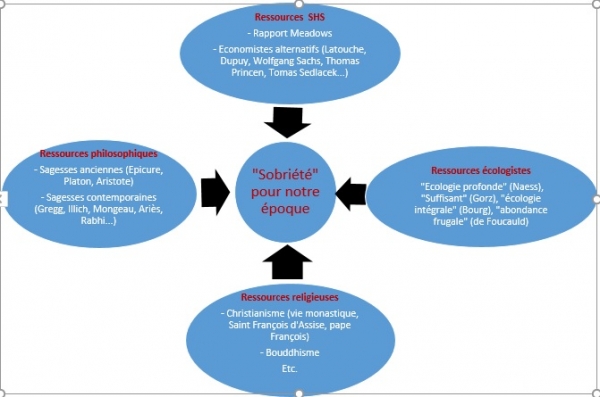

Pour ce faire, dans un premier temps, nous proposerons une cartographie qui a pour objectif de donner à visualiser, schématiquement, différents courants de pensée, d’hier et d’aujourd’hui, qui ont nourri la revalorisation de « sobriété » à notre ère de crise écologique profonde et globale. Cette cartographie est constituée sur la base d’un travail de repérage des auteurs et des travaux les plus connus, portant sur cette thématique.6 Elle s’accompagne des commentaires qui situent et donnent les idées centrales de chaque courant. Dans un deuxième temps, nous montrerons que dans beaucoup de cas, cette idée de « sobriété » en général, et celle de « sobriété » déclinée soit en « sobriété énergétique » et soit en « sobriété numérique » est portée, valorisée, médiatisée par des collectifs (engagés, experts, citoyens) construits autour d’une figure emblématique ou des « fortes valeurs » écologiques.

Figure 1 : Cartographie des courants de pensée

offrant des ressources à la revalorisation de « sobriété »

Comme l’indique notre cartographie, il est possible d’identifier quatre « ressources » de pensée qui ont permis la revitalisation de l’idée de « sobriété » à notre temps. D’abord, les « ressources philosophiques » sont aussi anciennes que enrichissantes. La sagesse de la Grèce antique, à travers les épicuriens, les stoïciens, lègue en effet un héritage fécond pour nos contemporains qui redécouvrent l’idée de « sobriété ». En effet, étymologiquement, ce terme « renvoie à la frugalité, à la tempérance, à la modération, la juste mesure aristotélicienne ; elle s’oppose à l’hybris (la démesure), l’excès, à la voracité » (Flipo, 2020, 31). Soulignons « cette origine très corporelle, très matérielle » de cette vertu de « sobriété », dans un contexte où la crise écologique nous renvoie à notre relation aux ressources physiques, à notre matérialité, à notre corporéité » (Laîné, 2018, 117).

- Note de bas de page 7 :

-

Ce concept est issu de l’ouvrage fondateur « The Value of Voluntary Simplicity » publié en 1936 par le philosophe américain Richard Gregg, disciple de Gandhi.

- Note de bas de page 8 :

-

Voir Thierry Paquot, Ivan Illich pour une ascèse volontaire et conviviale, 2019.

Plus récemment, on peut citer le concept moderne de « simplicité volontaire »7 formulée par le philosophe américain Richard Gregg, en opposition au fordisme triomphant et au capitalisme ; également l’idée défendue par Ivan Illich d’une ascèse choisie, d’un mode de vie qui entremêle sobriété et générosité.8 Plus proches encore de nous sont des penseurs- figures emblématiques en tant qu’« objecteurs de croissance » tels que Serge Mongeau, Paul Ariès, Pierre Rabhi.

En un mot, sous l’angle philosophique, la « sobriété » contemporaine offre un nouvel art de vivre, une alternative au bonheur matérialiste, une autre vision de « vie bonne », libérée des carcans techniques et consuméristes. Mais, la « sobriété » contemporaine puise aussi ses sources dans des profondeurs spirituelles et religieuses. Dominique Bourg donne ainsi une définition spirituelle de « sobriété » : « Dans le christianisme, dans le bouddhisme, vous êtes appelés à dépasser votre propre humanité. Cela ne peut passer par autre chose que la sobriété. […] » (Bourg, 2021, p. 25).

- Note de bas de page 9 :

-

Dupuy, L'Avenir de l'économie : Sortir de l'économystification, Flammarion, 2012.

- Note de bas de page 10 :

-

Thomas Sedlacek, L'économie du bien et du mal, Eyrolles, 2013. Soutenant que l'économie relève en définitive d'un choix constant entre le bien et le mal, il fait l’éloge de la modération et de la sobriété.

- Note de bas de page 11 :

-

Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Fayard, 2006 ; Petit traité de la décroissance sereine, Fayard/Mille et une nuits, 2007.

- Note de bas de page 12 :

-

Thomas Princen, The Logic of Sufficiency, MIT Press, 2005.

Il est fort significatif de souligner les penseurs économistes contemporains qui remettent profondément en cause les paradigmes dominant du champ économique : « croissance », « développement », etc. Ainsi, le philosophe Jean-Pierre Dupuy dénonce, à travers l’idée d’« écomystification »9, l’échec de la pensée économique dans son rôle politique. Aussi à un niveau fondamental, l’économiste tchèque Tomás Sedlácek questionne l’origine même de la pensée économique et notre idée moderne de « croissance ».10 Côté français, l’économiste Serge Latouche critique le totalitarisme économiciste, développementiste et progressiste, promeut une « société de décroissance » basée sur l’abandon d’une foi en la « croissance » dont la poursuite indéfinie est incompatible avec une planète finie11. Côté américain, le chercheur Thomas Princen argumente12 que pour faire face aux problèmes environnementaux grandissants aujourd’hui, il faut passer d’une économie construite autour des principes de maximisation du profit et de l'efficacité (efficiency) à celle du suffisant (sufficiency).

Ainsi, ce courant de pensée économique a battu en brèche un des socles de l’imaginaire de la modernité, l’idée de « progrès » humain et social lié au « développement » et à la « croissance économique », à « l’abondance ». Désormais, la finitude de la planète oblige, l’avenir de l’humanité devra rimer avec « décroissance », « suffisant ». Cette conscience nouvelle est surtout vive chez les auteurs d’obédience écologiste dont les travaux constituent des ressources fondamentales pour l’élaboration de la « sobriété » contemporaine. En voici quelques auteurs emblématiques.

- Note de bas de page 13 :

-

Yerly-Brault a, op.cit. p. 19 ; mais aussi Bourg & Whiteside, 2017, op.cit.

Pour Arne Naess, le fondateur de « l’écologie profonde », la réalisation de soi est celle d’un « Soi écologique » « dans la mesure où il est élargi et étoffé des relations qu’il entretient avec son milieu » (Yerly-Brault b, 2021, p. 65). Par conséquent, Naess a fait le choix de la friluftsliv (« vie au grand air ») un mode de vie simple et frugal et l’a mis en pratique dans sa cabane de Tvergastein. Dans une approche de l’écologie politique à la française, dite « écologie arcadienne », « animée par l’enjeu de l’épanouissement existentiel, par l’autonomie et la désaliénation »13 André Gorz fait l’éloge du suffisant comme un arbitrage démocratique pour défendre à la foi le « milieu naturel » et le « monde vécu ».

En résumé, cette première analyse nous a permis de mettre en lumière des matrices idéelles qui ont façonné l’émergence de la « sobriété » contemporaine en phase avec une crise écologique profonde. Si cette idée de « sobriété » a été le fruit des travaux de réflexion de nombreux penseurs, universitaires dans des multiples champs et domaines, sa visibilité et par conséquent sa « force d’attraction » sont liées à sa puissance de circulation dans l’espace public. Comme le montre la Figure 2, en effet, la médiatisation de cette « valeur », « norme », « éthique » de « sobriété » passe significativement par des collectifs caractérisés à la fois par des enjeux écologiques et des expertises en matière énergétique, informatique, numérique.

Fig. 2 – Exemple des collectifs promouvant et médiatisant la « sobriété »,

la « sobriété énergétique » et la « sobriété numérique »

Fabrice Flipo, dans son ouvrage consacré pleinement à la sobriété numérique, avance :

« La sobriété est moins un acte qu’une vertu, qui fait système, post-capitaliste, post-productiviste, postmoderne, post-société thermo-industrielle, etc. Elle est la norme du suffisant dans un monde conçu comme limité, mais non immobile. Le suffisant se définit dans son rapport à l’égalité, et à la dignité, à l’échelle globale, puisque c’est à ce niveau que se joue l’interdépendance, c’est-à-dire la contiguïté » (Flipo, 2020, p. 66).

On constate donc une circulation enrichissante de l’idée de « sobriété » et de « sobriété numérique » dans l’espace de production intellectuelle : Flipo cite, entre autres, Gorz, Latouche, Bourg qui cite Rabhi…. Puis, le think tank Shift Project cite Green IT qui cite Flipo.

Ainsi, cette analyse montre la genèse de « sobriété numérique » comme une valeur éthique dans une matrice plurielle et multifacette (philosophique, religieuse, universitaire, écologiste). Elle incarne un bien moral contemporain : une vertu à la fois personnelle et sociale. Ce bien « à base écologique » puise sa force dans un processus de médiatisation à l’œuvre notamment par des acteurs de la société civile.

3. Une triple culture de la sobriété numérique : technique, innovation et usage

- Note de bas de page 14 :

-

« Une brève histoire du green IT », article publié le 25/04/2017 sur https://www.greenit.fr/2017/04/25/une-breve-histoire-du-green-it/

En 2008, « GreenIT.fr forge le terme « sobriété numérique » qui ne prendra son envol que 10 ans plus tard » selon le site internet de ce collectif d’experts du numérique responsable créé en 2008 et animé par Frédéric Bordage, auteur de la « sobriété numérique, les clés pour agir » (2019). Plusieurs acteurs engagés actent cette origine du terme. « Forger » souligne le processus de construction de la sobriété numérique, son inscription dans une histoire en cours. Une historisation d’un concept pourtant récent affirmée dans la suite de l’article par l’identification de cinq ères du « Green IT »14 (l’informatique écologique). La préhistoire, de 1992 à 2006, est marquée par une prise de conscience de l’impact sur la santé des solutions chimiques utilisées dans les produits informatiques et par des objectifs d’économie d’énergie. La première ère, de 2007 à 2009, apporte « une vision limitée » à une recherche de solutions techniques, matérielles pour réduire la consommation électrique par exemple et une action politique qui ne se concrétise pas. Entre 2010 et 2012, la deuxième ère serait celle de « l’industrialisation des démarches », la part belle est faite dans cette histoire aux entreprises et à leurs initiatives pour des gains économiques, environnementaux et managériaux. L’approche est alors moins centrée sur le matériel, pour s’ouvrir à une dimension sociale. De 2012 à 2015, la troisième ère, confirme cette ouverture sociale du numérique responsable associée à la RSE. Des collectifs sont créés, les médias s’y intéressent et une écoute politique émerge. La quatrième ère, à partir de 2016, est caractérisée par la « conception responsable des services numériques ». On revient à une réflexion plus technique, moins abordable par le grand public. L’éco-conception deviendra un point d’attention important de la sobriété numérique. Les outils d’évaluation de la performance sont les instruments de cette nouvelle ère : www.ecoindex.fr du Green IT ; www.ecometer.org, financé par l’Ademe.

L’histoire tracée par GreenIT.fr construit une culture technique de la sobriété numérique associée aux enjeux des entreprises. Cette culture technique se fonde sur une réflexion matérielle à laquelle vient s’adjoindre dans un deuxième temps la dimension stratégique puis dans un troisième temps l’approche métier et fonctionnelle des services. Dès le départ, les entreprises participent du construit culturel technique de la sobriété numérique avec la création de collèges spécifiques comme le club Green IT. « Outils, certifications, benchmark, formation, référentiel » constituent la démarche de cette communauté comme en témoignent les onglets de navigation du site https://club.greenit.fr/.

- Note de bas de page 15 :

- Note de bas de page 16 :

- Note de bas de page 17 :

- Note de bas de page 18 :

-

Damien Demailly, Mathieu Saujot (Iddri), Renaud Francou, Daniel Kaplan, Jacques François Marchandise (FING), Marine Braud, Aurélie Pontal (WWF France), Frédéric Bordage (GreenIT.fr), François Levin et Jan Krewer (CNNum), Numérique et environnement : Faire de la transition numérique un accélérateur de la transition écologique, Livre Blanc, 2018 : https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-03/180319_livre_blanc_numerique_environnement.pdf

Un glissement de la culture technique à la culture de l’innovation sociale s’opère alors. WWF publie en 2018 un livre blanc avec les acteurs du développement durable (l’Iddri)15, d’internet (FING)16, de l’informatique verte (GreenIT.fr), du conseil national du numérique (CNNum)17 : « Numérique et environnement : Faire de la transition numérique un accélérateur de la transition écologique. »18 L’objectif est de rapprocher deux cultures : culture du numérique et culture de l’environnement pour mettre en commun, créer du commun (« culture commune », « langage commun », « projet commun »). Sur les quatre grandes propositions énoncées, trois placent le numérique comme solution. Seule la première proposition vise à transformer le numérique : « 1. Réduire l’empreinte écologique du numérique. ». Les propositions sont traduites ensuite en « chantiers » et « pistes d’action ». La dimension opérationnelle de cette culture de l’innovation est énoncée dans chacun des nombreux rapports et guides conçus par ces communautés d’experts des deux cultures.

- Note de bas de page 19 :

- Note de bas de page 20 :

La culture technique, toujours présente dans le concept de sobriété numérique est à partir de 2017 un appui à une culture de l’innovation et/ou de la transition. L’INR19, un think and do tank créé en 2018, poursuit le club Green IT et montre cet élargissement avec comme objectif de relier l’innovation numérique aux enjeux environnementaux et sociaux. L’ambition affichée est plus « ouverte » et opère un double mouvement : de l’écologie dans le numérique et du numérique pour l’écologie avec « la capacité du numérique à réduire l’empreinte (économique, sociale et environnementale) de l’humanité ». Il est question d’« innovation responsable via le numérique pour réussir l’e-inclusion de tous ». Ce débordement des objectifs techniques vers des objectifs d’innovation doit, dans le secteur économique, pouvoir continuer à se mesurer. Le label est alors l’instrument privilégié de cette culture de l’innovation.20

- Note de bas de page 21 :

-

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf

A ces deux dimensions du construit culturel de la sobriété numérique - culture technique et culture commune de l’innovation - s’articule la dimension sociale avec un focus sur les usages. Trois études sur la « sobriété numérique » du Shift Project participent fortement de cet éclairage sur les usages et contribuent à affirmer le concept de sobriété. Sous la direction de Hugues Ferreboeuf un groupe de travail cherche à clarifier les impacts du numérique sur l’environnement avec un premier rapport en 2018 « Pour une sobriété numérique ».21 Cet effort d’objectivation lié à « de nombreuses informations contradictoires circulant à ce sujet » passe par une rigueur scientifique affirmée avec la prise en compte de données à la fois sur la production et l’utilisation des équipements. Le Shift Project propose lui aussi un outil pour estimer l’impact du numérique sur l’environnement dans son organisation avec un référentiel : Le Référentiel Environnemental du Numérique (REN). Les constats et préconisations de cette étude appellent à une phase d’introspection de la société quant à son utilisation du numérique : c’est de « notre relation au numérique » dont il est question, de notre « capacité à interroger l’utilité sociale et économique de nos comportements ». The Shift Project préconise la sobriété numérique : « acheter les équipements les moins puissants possibles, les changer le moins souvent possible, et réduire les usages énergivores superflus ». Le discours est sans ambiguïté sur la conduite à tenir face à « un numérique de plus en plus vorace en énergie ». La projection est, elle, moins alarmante : « L’impact environnemental de la transition numérique devient gérable si elle est plus sobre ». En 2019, le discours est plus frontal et cible directement un usage, celui de la vidéo, avec le rapport « Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne. Un cas pratique pour la sobriété numérique ». En 2020, le rapport final « déployer la sobriété numérique » tempère certains discours : « le numérique est donc à la fois outil et défi pour la transition carbone » et les auteurs continuent à interroger la relation au numérique car selon eux : « Notre hyperconsommation numérique telle qu’elle existe aujourd’hui résulte de mécanismes psycho-sociétaux identifiés. ». La volonté est la même : dans le rapport de 2018 les auteurs appellent à « Passer de l’intempérance à la sobriété dans notre relation au numérique », en 2020 à « passer d’un numérique instinctif voire compulsif à un numérique piloté ». Pour tenter encore une fois d’objectiver la situation et de concrétiser les possibilités d’agir, les auteurs passent par des cas d’étude modélisés : par exemple, sur l’usage de l’éclairage lorsqu’il est fonctionnel ou récréatif. Le concept de sobriété numérique s’installe au sein de ces communautés d’experts et apparait comme une solution.

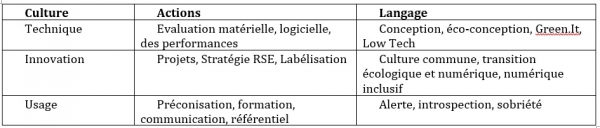

Les différents acteurs de la société civile participent à « l’élaboration documentaire » (Jeanneret, 2011, p. 72) du construit culturel de la sobriété numérique articulant trois dimensions : technique, innovation et usage. La pondération de ces trois dimensions du construit culturel de la sobriété numérique offre les nuances aux discours des différents acteurs et aux formes concrètes de l’engagement. Autrement dit, les tentatives de définition de la sobriété numérique au sein de la société civile produisent une réénonciation des enjeux et des schèmes d’actions associés (Fig.3).

Fig.3 Synthèse des dimensions du construit culturel du concept de sobriété numérique dans les sites web des acteurs de la société civile.

4. La « sobriété numérique » : une norme de cadrage et d’affichage de la décarbonation du numérique comme épreuve d’État

- Note de bas de page 22 :

-

À consulter sur http://www.senat.fr/commission/dvpt_durable/mission_dinformation_sur_lempreinte_environnementale_du_numerique.html

- Note de bas de page 23 :

-

À consulter sur https://cnnumerique.fr/environnement_numerique

- Note de bas de page 24 :

-

Proposition de loi déposée par le Sénat le 1er octobre 2020 https://www.senat.fr/leg/ppl20-027.pdf

- Note de bas de page 25 :

-

Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique encore appelée loi REEN adoptée par l’Assemblée nationale après modifications le 11 juin 2021. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/DLR5L15N40696

Interroger la circulation et l’institutionnalisation de normes dans les discours qui traversent l’action publique, c’est pratiquer une généalogie au sens foucaldien du terme pour exhumer ce qui structure les dynamiques institutionnelles, les paradigmes de politique publique et les rationalités gouvernementales dans un monde particulièrement marqué par « un changement d’englobant » (Debray, 2020). Le déficit d’habitabilité du monde oblige en effet à (re)politiser des réalités, à (re)créer des solidarités et par résonance à s’intéresser aux manifestations de l’État dans ce qu’elles ont de « déterminantes » pour nos sociétés. Parmi ces réalités, la mise récente sur l’agenda politique de la décarbonation du numérique se traduit par les publications presque simultanées du rapport d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat consacré à « l’empreinte environnementale du numérique »22 le 24 juin 2020 et celle, le 8 juillet 2020, de la feuille de route du conseil national du numérique portant sur « l’environnement et le numérique »23. Ces deux publications ont inspiré une proposition de loi sénatoriale déposée le 1er octobre 202024 et adoptée en première lecture après modifications par l’Assemblée nationale le 11 juin 202125. La traduction législative du rapport d’information du Sénat comme de la feuille de route du Conseil national du numérique témoigne, dans la concrétude de ses énoncés, d’une prise en charge politique et disciplinaire de la question liée notamment à la convocation de la norme « sobriété numérique », objet des articles 1er, 1er bis, 2 et 3 des 27 articles constitutifs de la proposition de loi.

- Note de bas de page 26 :

-

Dans la rubrique « Qui sommes nous ? » du site du Conseil national du numérique https://cnnumerique.fr/le-conseil/qui-sommes-nous consulté le 15 août 2021.

Ces énoncés d’État, constitutifs de notre corpus, s’enchâssent dans deux instances d’État distincts, le Sénat et singulièrement sa commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et le Conseil national du numérique, émanation paritaire du secrétariat d’État chargé du numérique par délégation du premier ministre, qui a pour vocation « d’interroger les changements de notre société impulsés par le numérique »26. Ces instances d’État, même s’ils s’accordent sur « l’urgence » d’une convergence des transitions, numériques et écologiques, opèrent sur des registres discursifs qui traduisent ce que Sauvêtre appelle « un conflit démocratique des rationalités gouvernementales autour du conflit entre gouvernementalité néolibérale et le gouvernement du commun » (Sauvêtre, 2015). Parmi les instruments de cette gouvernementalité néolibérale dans le champ de l’environnement, la formule « développement durable », devenue avec le temps un « référent social » (Krieg-Planque, 2010, 6) a largement contribué à « un régime de conservation du statu quo » (Sauvêtre, 2015) en dépit d’un « tournant participatif concrétisé dans les années 2000 avec la multiplication des dispositifs de participation visant à impliquer les citoyens dans les questions technoscientifiques et environnementales » (Marquet, 2017, 206). Cette approche coproductionniste de la participation remet en cause le monopole normatif étatique dans la création de la norme mais aussi les rationalités qui président à la gouvernance des politiques publiques.

Ainsi, dans les politiques publiques focalisées sur la transition numérique comme levier de développement économique et sociale, l’émergence du modèle normatif de la sobriété numérique, issue du rapport du think tank Shift project publié en 2018, contribue à réorienter l’action publique et son modèle de transition numérique désormais voué à converger avec la question écologique.

- Note de bas de page 27 :

-

À lire à ce sujet l’interview de Vincent Courboulay, fondateur de l’institut du numérique responsable, dans Le Monde en date du 30 juin 2021. https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/30/nous-devons-construire-un-recit-collectif-du-numerique-responsable-et-bienveillant_6086344_3234.html.

En tant que nouvelle matrice normative des politiques publiques, la sobriété numérique, dans son appellation même, charrie toute l’ambiguïté d’une démarche de convergence entre les transitions numérique et écologique. Comment promouvoir la sobriété d’un objet de la technosphère devenu hypersystème au sein de nos sociétés ? Comment convertir les croyances, les représentations ou les normes attachées à une culture numérique marquée par les valeurs « d’individualisation des pratiques, d’ubiquité, de gratuité, de virtualité, d’immédiateté » (Monnoyer-Smith, 2017, p. 6) ? Comment modifier les techno-imaginaires (Plantard, 2014) au profit d’un récit collectif du numérique responsable27 et d’un agir numérique sobre ?

- Note de bas de page 28 :

-

Selon un sondage Odoxa en date du 5 mai 2021, « Le concept de Sobriété numérique est encore très méconnu : 70% des Français n’en ont jamais entendu parler ». http://www.odoxa.fr/sondage/francais-sensibles-a-empreinte-numerique-prets-a-faire-efforts/ (Consulté le 6 août 2021)

L’émergence de cette norme mise en circulations et formulations successives28, est liée à la pression de la société civile, singulièrement d’expertises scientifiques, pour rendre la catégorie « empreinte carbone du numérique » nouveau domaine d’intervention légitime de la puissance publique et la « sobriété numérique », nouvelle norme non pas de renoncement mais de détachement au numérique.

En ce sens, discipliner par la sobriété numérique devient une épreuve d’État. « Une épreuve d’État doit être entendue comme un processus opérant dans la réalité empirique, définissant une configuration historique à travers laquelle la réalité de l’État se constitue comme problème collectif et, à ce titre l’éprouve ». « (…) Le seul critère qui compte est de savoir si l’épreuve en question pose, sous l’angle spécifique de l’épreuve, le problème de l’État » (Linhardt, 2008, p. 7).

4.1. Sobriété numérique : une norme de conciliation ?

La question environnementale en tant qu’épreuve d’État est un terrain propice à des formes de réactivation de la société civile. L’institutionnalisation progressive de cette problématique témoigne d’une part d’un élargissement de la pensée écopolitique vers une conversion de l’attention à l’emprise de la technosphère et rappelle, d’autre part, celle de l’environnement au tournant des années 70 « qui n’aurait pu se produire sans le développement de nouvelles visibilités scientifiques et techniques qui vont constituer le soubassement des doctrines contemporaines d’action publique en matière d’environnement » (Aggeri, 2015, p. 7).

Parmi les doctrines contemporaines d’action publique liées à l’environnement, la notion de « développement durable », a eu un effet particulièrement structurant sur le gouvernement de cet objet « environnement ».

La notion, par son ambiguïté oxymorique, a servi à légitimer le statu quo et a fonctionné comme un opérateur de neutralisation de la conflictualité par la relation étroite qu’entretient cette notion avec quelque chose qui relèverait du « consensus » ou du « compromis ». Cette double forme d’institutionnalisation et d’acculturation progressive à cette co-occurrence « développement » « durable », va se heurter à des réalités qui mettront à mal sa crédibilité, son autorité et ses finalités à faire converger les préoccupations des trois piliers sur lesquelles la formule repose : économie, environnement et social. Dès lors, comme le rappelle, Jacques Theys,

« Progressivement la notion de « Développement durable » disparaît des discours politiques et d’une partie de la littérature scientifique – au profit d’autres termes comme ceux de « transition », de « résilience », de « décroissance ». (Theys, 2014, p. 21).

La valse de ces régimes discursifs, qui traduisent des déplacements d’argumentaires, des associations de concepts, de nouveaux objets de gouvernement et des dominantes émergentes, dessinent par résonance les éléments d’une fabrique du discours institutionnel sur l’épreuve d’État que constitue la question d’une convergence des transitions écologiques et numériques et parmi ses dispositifs disciplinaires, la sobriété numérique. Norme de l’agir transitionnel, la construction de sa légitimité dans le discours des autorités publiques renouvelle la tension déjà éprouvée dans la formule « développement durable » entre une dimension à la fois normative et gestionnaire.

- Note de bas de page 29 :

-

Le programme « French Tech for the planet » qui vise à renforcer la place des enjeux environnementaux dans la stratégie French Tech » en est un parfait exemple.

https://www.economie.gouv.fr/transition-ecologique-startup-greentech-frenchtech-green20 (consulté le 16 août 2021).

La sobriété numérique, sans être définie dans les documents constitutifs de notre corpus, est convoquée dans un contexte discursif qui la place systématiquement dans un entre-deux, un agir transformationnel objet de la transition, entre maintien de l’innovation technologique, obsession stratégique gouvernementale29, et préoccupations écologiques.

« Progrès, solutions innovantes, modernité, leviers, gains, enjeu économique, secteur économique majeur, relance verte… », la rhétorique gouvernementale mobilise le lexique du capitalisme et transforme la convergence des transitions en compromis. Comme l’expliquent les auteurs d’une « redirection écologique », « au même titre que les concepts de développement durable ou de RSE, la transition appartient à ce que l’on propose d’appeler la famille des paradigmes « conciliateurs » de l’écologie » (Monin, Landivar, Bonnet, 2021, p 2). Ainsi le compromis ou la politique du « Et en même temps » s’incarne dans une valeur écologique, la sobriété numérique, qui invite à se dépendre, sans adresse stratégique, de nos boucles d’addictions et de ce qu’Alain Damasio désigne comme « l’orgie numérique ».

L’épreuve d’État que constitue la nécessité d’une décarbonation du numérique est pilotée par une foi marquée en une forme de technosolutionnisme vert que résume parfaitement l’un des arguments du dossier de presse de la feuille de route du Conseil national numérique.

Sans choc cognitif qu’incarne le cadre conceptuel et opérationnel de la redirection écologique, cette norme appelée pourtant à devenir socialement désirable, opère dans le sens « d’un maintien de notre économie technosphérique » (Bonnet, Landivar, Monnin, 2021, p. 122) et d’un ordre symbolique réductionniste qui place l’innovation technologique et numérique au service de l’écologie. Ainsi, elle renvoie l’acteur social au dilemme du prisonnier et les discours des acteurs publics à des schèmes d’action qui assignent, paradoxalement, la sobriété numérique à des enjeux d’extension du domaine du numérique.

Conclusion

Cette analyse généalogique et discursive de l’élaboration de la norme émergente de « sobriété numérique » montre un processus complexe de « cultiver » le numérique pervasif qui s’impose comme un « milieu » à travers lequel désormais nous accédons au monde, y vivons et agissons (Bachimont, 2015). Inscrite dans un nouvel imaginaire social marqué par l’avènement d’un « hyperbien écologique » contemporain, cette norme s’est avérée produite par de multiples acteurs issus de sphères différentes (intellectuels, société civile, politiques).

Mais, en tant qu’un construit culturel, la « sobriété numérique » circule dans une logique de réénonciation permanente à travers ces divers espaces sociaux. Sa fabrique révèle une tension que cette norme vise à concilier : celle entre l’hyperbien écologique et l’hypersystème numérique, entre Homo Ecologicus et Homo Numericus. Aussi, cette fabrique relèverait-elle, au fond, de la démarche de produire « la culture du numérique » au sens où elle cherche à résoudre la tension technicienne liée à l’ambivalence fondamentale de toute technique. Elle est à la fois émancipation et aliénation (Bachimont, 2010), à l’image du pharmakon platonicien, étant en même temps médicament et poison.