Le mythe comme instinct de vérité : commentaires de quelques textes de Friedrich Nietzsche sous le prisme de la véridiction Myth as instinct for truth: a commentary on some of Friedrich Nietzsche’s texts through the prism of veridiction

Santiago Guillén

Université Lumière Lyon II

Cet article propose une analyse approfondie des réflexions de Friedrich Nietzsche sur les notions de vérité et de mensonge en lien avec le mythe et d’autres formes symboliques, à la lumière de la théorie de la véridiction. Il s’attache d’abord à mieux cerner les problématiques soulevées par Nietzsche concernant le rôle du mythe dans la culture. Ensuite, il met à profit les observations de Nietzsche et les recherches sémiotiques contemporaines sur le mythe afin d’explorer l’enjeu de la problématique sémiotique de la véridiction. Cette dernière s’inscrit dans le cadre plus large des modalités épistémiques et est à lire en relation avec les problématiques épistémiques de la philosophie du langage et de la philosophie générale.

This article offers an in-depth analysis of Friedrich Nietzsche’s reflections on the notions of truth and falsehood in relation to myth and other symbolic forms, in the light of the theory of veridiction. It begins by identifying the issues raised by Nietzsche concerning the role of myth in culture. It then draws on Nietzsche’s observations and contemporary semiotic research on myth to explore what is at stake in the semiotic problem of veridiction. The latter is situated within the broader framework of epistemic modalities and is to be read in relation to the epistemic issues of the philosophy of language and general philosophy.

Index

Mots-clés : fiction, mensonge, mythe, véridiction, vérité

Keywords : fiction, lie, myth, truth, veridiction

Auteurs cités : APULÉE, Algirdas J. GREIMAS, Friedrich NIETZSCHE, PLATON, François RASTIER

Là où on ne peut rien savoir de vrai, le mensonge est permis.

Friedrich Nietzsche, Menschliches, allzumenschliches

Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει

(Tous les hommes désirent par nature le savoir)

Aristote, Métaphysique

- Note de bas de page 1 :

-

« Pour l’histoire des effets de cette formule, son origine n’a pratiquement aucune pertinence ; pour l’intelligence de son contenu, il est significatif qu’on n’ait pas au début la disqualification générale, mais l’avertissement critique quant au devoir de vérité de l’exposition épique, qui ne doit pas aller chercher inutilement les créations poétiques des temps reculés, mais mettre en avant ce qui est noble par le truchement de la mémoire [ὲσθλὰ άναφαίνει] » (Xénophane, fragment B I 19-23). Le reproche de non-vérité s’élève donc sur le fond d’un présupposé : l’épopée doit apporter de la (...)

- Note de bas de page 2 :

-

(Nietzsche 1872) Der Philosoph : Betrachtungen über den Kampf von Kunst und Erkenntnis.

Aujourd’hui, « mythe » est, pour la vulgate, synonyme de « fiction ». C’est Platon le premier qui distingue les muthoï, οι μύθοι (les récits fantastiques et souvent ruraux) des logoï, οι λόγοι, les discours savants – dont la philosophie. C’est uniquement le logos qui permet, selon Platon, d’accéder à la vérité, le muthos étant relégué au faux. Pourtant, Aristote réhabilite les muthoï en leur accordant une capacité à participer à une réflexion à propos de la vérité. Comme le souligne le philosophe Hans Blumenberg dans son article « Concept de réalité et possibilité de l’art » (1963) : « On peut comprendre la tradition de notre théorie poétique depuis l’Antiquité sous la rubrique commune d’une confrontation avec l’antique proposition selon laquelle les poètes seraient des menteurs » (Blumenberg 1963 : 37). Cette tradition poétique et mythopoïétique est en réalité antérieure à Platon1 et elle est reprise par Nietzsche dans ses travaux de jeunesse lorsqu’il avance en 1872 que « la véridicité de l’art est en contradiction avec la nature mensongère » (idem)2.

Mais en quoi la sémiotique et nommément la problématique de la véridiction nous permet-elle de mieux appréhender ces questions épistémiques typiques dans les études philosophiques et anthropologiques sur le mythe ?

- Note de bas de page 3 :

-

Sur ce point, voir Tiercelin (2017).

Dans la sémiotique de tradition greimassienne, la problématique de la véridiction (Greimas & Courtés 1986) naît de la rupture sémiotique entre le signe et le référent, c’est-à-dire d’un modèle linguistique non référentiel proposé déjà par Nietzsche trois décennies avant Saussure. La véridiction est alors la problématisation des effets de vérité à l’intérieur du texte-énoncé et non de ses relations à un quelconque référent extra-sémiotique. Pourtant, l’excès immanentiste de la théorie de Greimas néglige les aspects écologiques du sens, i.e. le contexte au sens large : la matérialité des objets, les pratiques en cours, la corporalité, etc., bref, tout ce qui entoure le texte. Par commodité méthodologique, la théorie immanentiste greimassienne décide de ne pas traiter de la vérité mais uniquement de la véridiction textuelle. Bien que cette approche ait pu stimuler la recherche dans les années 1980, elle apparaît aujourd’hui excessivement réductrice. En effet, elle se révèle incapable de traiter adéquatement certains phénomènes discursifs contemporains, tels que les « faits alternatifs »3. C’est sur ce point aveugle de la théorie de Greimas (« Hors du texte point de salut », disait-il) que la lecture des propos de Nietzsche et les travaux actuels en sémiotique sur le mythe (Guillén 2022) sont éclairants pour élargir les problématiques traditionnelles de la véridiction. Pour mieux répondre aux enjeux contemporains, la sémiotique de la véridiction doit s’ouvrir vers la vérité, c’est-à-dire vers les questions épistémiques et épistémologiques générales, dans le but de mieux saisir le fonctionnement du mythe comme forme symbolique au sein de notre sémiosphère contemporaine.

Le sujet de la véridiction a été placé dès le début au cœur des études sur le mythe dans la sémiotique de tradition greimassienne. Ainsi, Claude Calame propose la définition suivante du « discours mythique » dans le tome II du Dictionnaire (Greimas & Courtés 1986) :

Construction spéculative visant un faire-faire ou un faire-être sociaux, le discours mythique est l’enjeu, entre son énonciateur et son énonciataire (sujets de l’être et du faire sociaux), d’un contrat de véridiction ; sa valeur cognitive, aussi bien que son efficacité pratique, sont au prix de ce jeu de faire-croire/croire. Si ce contrat est rompu, le discours mythique devient mythe au sens moderne, fictionnel du terme.

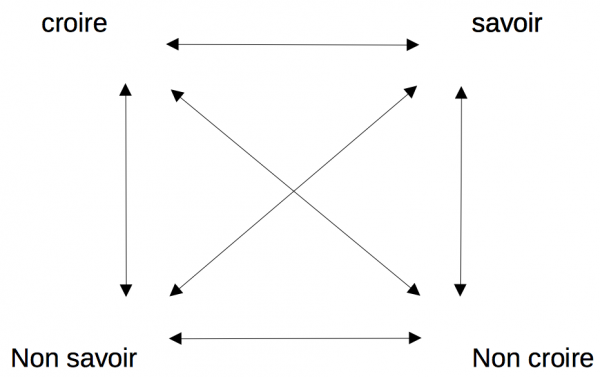

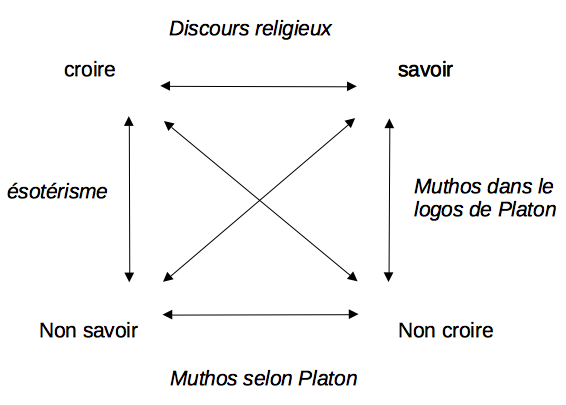

Mais quelle est la relation modale au « croire » entre les récits mythiques et leurs lecteurs ? Est-ce que, comme se demande Paul Veyne (1983) pour la culture hellénique, les Grecs ont « bien cru à leurs mythes » ? Le Dictionnaire indique que ce contrat épistémique est fondamental car il détermine l’interprétation du discours mythique en opposant le discours religieux (croire que le discours est vrai) au muthos platonicien (croire/savoir que le discours est faux). Or à bien des égards l’on pourrait remettre en question cette catégorisation : n’est-il pas possible alors de ne pas croire au sens littéral des discours religieux et pourtant, croire, en même temps, que dans leur sémantisme profond, ils sont porteurs de sagesse ? Autrement dit, ne peut-on pas ne-pas-croire sur le plan de l’expression mais croire à l’importance du sens sur le plan du contenu ? La proposition du Dictionnaire peut être complétée en ajoutant à la croyance, le savoir : le mythe comme discours religieux serait caractérisé par le croire et le savoir alors que le mythe comme muthos serait caractérisé par le non-croire et par le non-savoir.

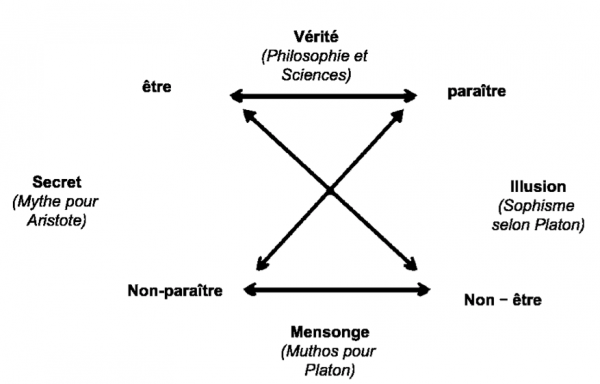

Appliqué au mythe, la « carré de la véridiction » permet de mieux en saisir les valorisations dans les cultures selon les relations d’immanence et de manifestation. Le « carré de la véridiction », proposé par Greimas et Courtés (1986) est un prolongement du carré des contraintes sémantiques – dit aussi « carré sémiotique » – élaboré par Algirdas Julien Greimas et François Rastier (1968), inspiré des travaux ethnographiques et mythographiques de Claude Lévi-Strauss (1955 et 1967) et développé dans l’approche topologique de Jean Petitot (1977). Cet outil permet de mettre en évidence la valorisation culturelle au sein de la catégorie sémantique de ce que Greimas et Courtés appellent l’immanence ou le nouménal, c’est à dire l’être et le paraître dans une culture donnée. Ici, par rapport au mythe, le carré de la véridiction permet de comprendre les différents types de valorisations du mythe dans la philosophie grecque ancienne. Ainsi on a :

Fig. 1 Carré de la véridiction pour le mythe en Grèce ancienne, tiré de Guillén (2022b)

Si traditionnellement on définit le mythe selon son caractère étiologique, c’est-à-dire comme un récit qui propose une explication de l’origine du monde, d’un objet ou d’une institution, notre travail a proposé une autre thèse complémentaire qui est à lire en relation avec la définition étiologique du mythe. Selon nous, le mythe ne tente pas tellement d’expliquer une origine mais il permet de remplir un vide de sens par une figuration poétique dans le but d’une efficacité d’action. Le mythe ne cherche pas à expliquer mais à nier la nécessité de l’explication (Guillén 2022b).

En ce sens, selon nous, les mythes ne nécessitent nullement une adhésion modale sur le plan épistémique : il n’est pas nécessaire de « croire » au mythe mais simplement de « faire comme si on croyait » (Basso Fossali 2014). C’est dans cette ambiguïté modale : ne pas croire sur le plan discursif mais adhérer sur le plan pratique (faire-comme-si) que le mythe trouve toute son efficacité sociale. Le mythe se situe au-delà de la croyance (Guillén 2022b).

Ces remarques dépassent le cadre strictement textuel de la théorie greimassienne : il ne s’agît pas ici de l’efficacité épistémique soulignée par Greimas et Courtés, ce qu’ils nomment le faire-croire de la persuasion (1986), mais, bien au-delà, d’une efficacité pragmatique située au-delà des modalités épistémiques : faire-comme si on croyait ou simplement : faire au-delà de toute croyance.

Mais alors, comment penser ce fonctionnement (Guillén 2022b) en relation aux « attitudes épistémiques » (Greimas 1983 : 107) ? Et en définitive, en quoi l’étude de certains mythes au vu des problématiques évoquées ici, peut-elle nous permettre d’aller plus loin dans la réflexion générale autour de la véridiction et de la fiction dans les productions sémiotiques contemporaines ?

Nous proposons de répondre à ces questions en nous focalisant d’abord sur la caractérisation de la vérité vis-à-vis du mythe proposée par Friedrich Nietzsche.

1. Vérité et mensonge chez Nietzsche

- Note de bas de page 4 :

-

Nous nous référons à l’édition bilingue chez Flammarion (Nietzsche 1873a) et à la traduction française chez Gallimard (Nietzsche 1873b).

- Note de bas de page 5 :

-

Nietzsche (1878).

Dans plusieurs de ses ouvrages, Nietzsche s’intéresse à la notion de vérité, l’explorant dans les divers domaines de la culture comme la science, la philosophie, l’art et la religion. Si dans La naissance de la tragédie (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik), son premier ouvrage publié en 1872, Nietzsche, philologue éminent, s’intéresse aux relations entre mythe, science et art (Guillén 2024), il étudie, en 1873, les relations entre vérité et mensonge au sein des différents domaines de la culture. Dans Vérité et mensonge au sens extra-moral (Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinnest)4, texte resté inachevé et écrit en 1873, mais aussi dans plusieurs passages de Humain, trop humain, Menschliches, allzumenschliches, publié en 18785, Nietzsche explore le fonctionnement des domaines culturels au prisme des notions de vérité et de mensonge, c’est-à-dire au sein de la catégorie sémantique de l’être et du paraître. Mais en quoi une analyse critique de ces textes permet-elle de mieux appréhender le rôle du mythe dans la culture et d’avancer dans les réflexions contemporaines en sémiotique autour de la véridiction ? Nous étudierons d’abord les limites de la connaissance, la distinction entre la science et le mythe, et nous finirons par nous pencher sur le rôle de la fiction dans la recherche de la vérité.

1.1. Limites de la connaissance

- Note de bas de page 6 :

-

Pour une étude critique de l’utilisation et la théorisation du mythe dans la philosophie grecque ancienne, voir Guillén (2022).

À l’image de Platon qui, tout en critiquant les muthoï ne doute pas de se servir de fables pour « montrer ce que le logos ne peut pas démontrer » (Platon, 427-348 av. J.-C. 2007)6, Nietzsche ouvre son texte sur la vérité par une fable cosmologique qui rappelle la Théogonie d’Hésiode (Nietzsche 1873 : 7) :

Au détour de quelque coin de l’univers inondé des feux d’innombrables systèmes solaires, il y eut un jour une planète sur laquelle les animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la minute la plus orgueilleuse et la plus mensongère de l’« histoire universelle », mais ce ne fut cependant qu’une minute. Après quelques soupirs de la nature, la planète se congela et les animaux intelligents n’eurent plus qu’à mourir.

- Note de bas de page 7 :

-

Nous nous inspirons des méthodologies proposées par la sémantique structurale (A. J. Greimas 1966) et la sémantique interprétative (Rastier 1987, 2024).

Une première analyse textuelle de ce passage permet de mettre en évidence la caractérisation de la culture faite par Nietzsche au sein du prisme des notions de vérité et de mensonge7.

Sur le plan isotopique, d’abord, deux récurrences sémiques se dégagent, d’une part celle de la /nature/ par des lexies comme univers, systèmes solaires, nature, de l’autre celle de l’/humain/ par le groupe nominal animaux intelligents. Sur le plan aspectuel, ensuite, sont mis en forte opposition l’aspect /duratif/ de l’immensité de la nature signifié par des noms et groupes nominaux comme inondé, innombrables systèmes solaires et histoire universelle et l’aspect/ponctuel/de l’exiguïté de l’être-humain signifiée par des groupes nominaux et lexies comme une minute, quelques soupirs et mourir. La brièveté de la culture et de l’intelligence humaine est de ce fait mise en opposition ferme vis-à-vis de l’infinitude de la nature et de l’univers.

C’est dans ce contexte que Nietzsche commence à caractériser la vérité, en signalant tout d’abord les limites de la connaissance humaine et l’absurdité de ses prétentions de connaissance de la nature (7). On en déduit alors une première caractérisation de la véridiction entre une vérité absolue et réelle (être), celle de la nature et de l’univers, et une vérité relative et donc « mensongère » (non-être), celle de la culture.

En raison de son aspect circonscrit et ponctuel vis-à-vis de l’absolu, l’intellect humain et donc toute connaissance culturelle, mais aussi toute perception humaine, se trouvent dans le non-être/paraître, c’est-à-dire dans l’illusion :

Cet orgueil lié à la connaissance et à la perception, brouillard aveuglant le regard et les sens des hommes, les trompe sur la valeur de l’existence dans la mesure où il s’accompagne de l’appréciation la plus flatteuse sur la connaissance elle-même. Son effet le plus courant est l’illusion. (8, nous soulignons)

Nietzche qualifie donc d’illusoire tout ce qui relève de l’intellect humain et adresse des propos ironiques concernant les surestimations de valeur réelle et les prétentions véridictoires de la raison :

- Note de bas de page 8 :

-

“Wenn jemand ein Ding hinter einem Busche versteckt, es ebendort wieder sucht und auch findet, soi st an diesem Suchen und Finden nicht viel zu rühmen : so abert steht et mit dem Suchen und Finden der “Warheit” innerhalb des Vernunft-Bezirkes” (Nietzsche 1873b :186)

Si quelqu’un cache une chose derrière un buisson, la recherche à cet endroit précis et la trouve, il n’y a guère à louer dans cette recherche et cette découverte : il en va de même pourtant de la recherche et de la découverte de la « vérité » dans l’enceinte de la raison.8 (Nietzsche 1873b :187)

En définitive, Nietzsche considère comme illusoire tout ce qui est attribuable à l’intellect humain, comme en témoigne cette longue anaphore avec des sèmes afférents dysphoriques :

L’intellect emploi l’essentiel de ces forces dans la dissimulation […] C’est chez l’homme que cet art de la dissimulation atteint son point culminant : l’illusion, la flagornerie, le mensonge et la tromperie, la calomnie, l’ostentation, le fait de parer sa vie d’un éclat d’emprunt et de porter le masque, le voile de la convention, le fait de jouer la comédie devant les autres et devant soi-même, bref, le perpétuel badinage qui partout folâtre pour le seul amour de la vanité sont chez lui à tel point la règle et la loi […]. (Nietzsche 1873a: 8, nous soulignons)

De ce fait, le sens en tant que (i) sensation ou perception i.e. en tant qu’expérience esthésique et en tant que (ii) signification i.e. en tant que construction épistémique, se trouve dans l’illusion. Et, concernant le sens, la sensation et la signification relèvent du mensonge.

Se configure ainsi un premier pli véridictoire, celui de la culture pour faire paraître « réel » l’« irréel » (10). Au sein de la culture, construite par, à travers et dans les langages, Nietzsche s’intéresse particulièrement au fonctionnement du langage verbal dont il propose une description particulièrement moderne, trois décennies avant Saussure.

1.2. Le langage comme moyen d’illusion

- Note de bas de page 9 :

-

« Ainsi, l’approche dénotative (N. Chomsky) ou connotative (R. Barthes) du langage reposent sur deux « mythologies » et deux interprétations différentes de la relation reconnue entre le langage en tant que manifestation (ou, éventuellement, “représentation”) et l’immanence (le référent “vrai”) qu’il manifeste : dans le premier cas, le langage est censé coller innocemment aux choses, dans le second il constitue un écran mensonger, destiné à cacher une réalité et une vérité sous-jacentes. » (418)

Le langage au sens large est donc un moyen d’illusion et on remarque que Nietzsche liste les éléments fondamentaux des systèmes de signification du verbal et non verbal, à savoir la « convention » ou le « masque » (8) qui rappellent les théories ici d’Erwin Goffman, là de Ferdinand de Saussure, et de manière générale ce que Greimas et Courtés nomment « le fonctionnement connotatif » et « mythologique » du langage (1993 : 418)9. Encore plus, Nietzsche remarque l’aspect illusoire de toute construction sémiotique :

[Les humains] sont profondément plongés dans les illusions et les rêves, leur regard ne fait que glisser à la surface des choses et ne voit que des « formes », leur perception ne conduit en aucune manière à la vérité mais se borne à recevoir des excitations et joue en quelque sorte à tâtons dans le dos des choses. (9)

On reconnaît ici la caractérisation du sémiotique non seulement comme conventionnel mais comme forme (Formen, écrit Nietzsche), qui anticipe le concept de forme de Saussure retravaillé et repris par Hjelmslev. Aussi Nietzsche propose-t-il une description du langage verbal et de l’arbitraire des signes : les mots ne désignent pas des choses mais sont des métaphores de ces choses, si bien que le langage a forcément un caractère purement « conventionnel » et « arbitraire » (10) – ce qui, en plus de correspondre point par point à la définition du langage verbal donnée par Saussure, indique la distance entre le mot et le monde. La construction des signes arbitraires se fait par étapes de « métaphores » successives, la première étant la transformation d’une « excitation nerveuse en idée », la deuxième, celle d’une « idée en son » ; « métaphores » qui rappellent pour la première ce que Saussure nomme le signifié, pour la seconde ce que Saussure nomme le signifiant.

On peut pourtant reprocher à Nietzsche l’ordre du processus sémiotique qu’il décrit dans la mesure où on peut douter qu’une idée, entendue comme un signifié, c’est-à-dire comme un concept conventionnel i.e une forme du contenu, puisse se manifester dans l’esprit de quelqu’un qui n’a pas eu de contact avec les sons d’une langue naturelle. Quoi qu’il en soit, la conséquence est que pour Nietzsche, comme pour Saussure, le langage se limite à un fonctionnement métaphorique et ne peut jamais désigner la vérité absolue entendue comme la réalité naturelle (12). En raison du caractère « immanent » de ses langages, souligne Greimas, la sémiotique est contrainte « à inscrire parmi ses préoccupations non pas le problème de la vérité mais celui du dire-vrai, de la véridiction » (Greimas & Courtés 1986 : 417). D’où la conclusion à laquelle arrive Nietzsche :

Qu’est-ce donc que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d’anthropomorphismes, bref une somme de relations humaines qui ont été rehaussées, transposées, et ornées par la poésie et par la rhétorique, et qui après un long usage paraissent établies, canoniques et contraignantes aux yeux d’un peuple ; les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont. (14).

En raison des formes sociales dont le langage verbal est le medium privilégié, et du fait du fonctionnement arbitraire du langage, les hommes sont plongés dans l’illusion et le rêve.

1.3. Le fonctionnement du concept

Nietzsche définit le concept par rapport à son incapacité à rendre compte de la réalité même. On pourrait, avec Peirce, appeler l’objet l’« objet dynamique », dans la mesure où le signe ne peut jamais se substituer à l’objet, si bien que tout concept a une part importante d’irréalité et de mensonge. Le concept vise à s’appliquer à « d’innombrables cas, plus ou moins analogues » (13). Ainsi :

L’omission du particulier et du réel nous donne le concept comme elle nous donne aussi la forme, là ou par contre la nature ne connaît ni formes ni concepts et donc aucun genre, mais seulement un x pour nous inaccessible et indéfinissable. (14)

Par voie de conséquence, les concepts ne peuvent jamais être vrais (14). Se dégage alors une double contrainte véridictoire, si le concept permet de mieux réfléchir et d’articuler une généralité formelle, il empêche en revanche de saisir l’unicité et l’infinitude de l’expérience présente (15).

Nietzsche caractérise l’architecture des systèmes de croyance (ou de vérités restreintes) construit autour des concepts. Ainsi :

On peut bien sur ce point admirer l’homme pour le puissant génie de l’architecture qu’il est : il réussit à ériger un dôme conceptuel infiniment compliqué sur des fondations mouvantes, en quelque sorte sur de l’eau courante. (16)

Ou encore :

[…] Le grand édifice des concepts présente la stricte régularité d’un columbarium romain et de cet édifice émanent dans la logique cette rigueur et cette froideur qui sont le propre des mathématiques. (15).

La description architecturale proposée par Nietzsche du fonctionnement sémantique du discours philosophique et du discours scientifique pourrait être pensée en relation avec la représentation graphique que du fonctionnement sémantique de ces genres discursifs propose François Rastier (2005). C’est pourquoi elle s’accorde avec la particularité formelle des discours logiques (logoï) vis-à-vis des discours mythiques (muthoï), ceux-là procédant par des oppositions successives pour aboutir à des définitions, ceux-ci par un fonctionnement beaucoup plus libre (Guillén 2022).

1.4. La vérité comme religion, c’est-à-dire comme système de valeurs

- Note de bas de page 10 :

-

Nous prenons ici le mot relatif au sens de la théorie du relativisme linguistique de Boas (1916) et Sapir (1925, 1927).

Nietzsche définit alors la vérité culturelle comme « une multitude mouvante de métaphores » (14) dans la mesure où elle est irréelle puisqu’elle ne correspond pas à l’univers indépendant de l’humain. Comme la vérité n’est pas réelle, le monde social cherche le véridique, c’est-à-dire « mentir selon une convention établie » (14). C’est en raison du caractère restreint et relatif10 de la vérité philosophique que Nietzsche compare la philosophie – et l’ensemble des domaines de connaissance – à la religion :

De même que les Romains et les étrusques ont divisé le ciel selon des lignes mathématiques strictes et ont assigné cet espace ainsi délimité comme un templum à un dieu, tout peuple possède ainsi un ciel conceptuel semblable, et qui le surplombe ; l’exigence de la vérité signifie alors pour lui que tout concept, à l’instar d’un dieu, ne soit cherché que dans sa sphère propre […]. (16)

- Note de bas de page 11 :

-

Dans une conférence présentée en Lithuanie, peu connue ailleurs,et traduite assez tardivement au français (Greimas 2017), Greimas parle du « problème linguistique de Dieu » en soulignant le paradoxe modal de tout énoncé à propos de Dieu ou censé être venu de Dieu ; il signale également comment les cultures cherchent à constituer de valeurs objectives soit à travers un discours historique, soit à travers un discours religieux. Pour une étude approfondie sur ce point et les travaux mythologiques de Greimas voir Guillén (2022)

- Note de bas de page 12 :

-

Voir aussi : §110, §126, § 146, § 155, § 214.

Il en résulte que la valeur de vérité est circonscrite au domaine qui la concerne et en raison de la multitude des domaines culturels, les vérités sont non seulement relatives mais multiples et, qui plus est, « mensongères » dans le sens où elles se distinguent de la vérité absolue coïncidant avec la réalité absolue non humaine de la nature, ce qui peut être mis en relation avec « le problème linguistique de Dieu » évoqué par Greimas (1966)11. En définitive, Nietzsche nie la possibilité sociale d’accéder à la vérité par un discours logique, c’est-à-dire conceptuel : il finit par réduire la valeur de la vérité logique en niant son caractère absolu en la restreignant à la vraisemblance. Sur le plan topologique cela indique un mouvement au sein du carré véridictoire allant vers la droite depuis la position 1 (être/paraître) jusqu’à la position 2 (paraître/non-être). Ailleurs dans son œuvre, en Humain, trop humain, Nietzsche met en évidence ce parcours narratif au sein du carré de la véridiction. Dans le paragraphe 51 intitulé « comment l’apparence se fait être », il soutient12 :

Si quelqu’un veut très longuement et opiniâtrement avoir l’apparence de quelque chose, il finira par avoir du mal à être autre chose […] celui qui porte toujours le masque de contenances amicales finit par acquérir un pouvoir sur ses humeurs bienveillantes, sans lesquelles on ne peut extorquer l’expression de l’amabilité – et pour finir ce sont celles-ci qui acquièrent un pouvoir sur lui, il est bienveillant. (114)

Aussi Nietzsche soutient-il, dans Vérité et mensonge, que l’Humain habite dans le faux. C’est justement parce que l’Humain habite dans le faux (« non-être + non-paraître »), qu’il passe vers la croyance, terme qui introduit une autre classe sémantique et un autre carré de contradictions sémantiques, non pas de la véridiction mais celui, épistémique, de la superstition (croire/savoir).

Fig. 2. Carré de l’adhérence épistémique

Ce carré épistémique peut aider à caractériser les relations entre le mythe et la philosophie dans la Grèce antique. Ainsi :

Fig. 3. Carré de l’adhérence épistémique pour le mythe dans la Grèce antique

Le croire et le savoir relèvent du religieux et configurent la foi, les textes religieux ayant ainsi une valeur épistémique (de connaissance et de sagesse) et demandant aux hommes en plus, dans la pratique religieuse, d’être croyants. Le non-savoir et le non-croire relèvent de l’indifférence épistémique, soit de la pure fiction entendue comme telle : un discours qu’on sait faux et auquel on n’accorde aucune valeur épistémique. Le savoir et le non-croire relèvent de l’usage des fables mythiques dans le discours de Platon : il ne demande pas de croire dans ses fables introduites comme des séquences textuelles au sein de ses œuvres philosophiques qui pourtant contiennent une part de savoir. Enfin, le croire et le non-savoir relèvent de la superstition : une foi dans un domaine qui ne contient aucun savoir, donc aucune valeur épistémique.

1.5. Modalisations de la vérité

Nietzsche modalise de manières diverses le rapport à la vérité. D’un côté, il soutient que les hommes ne fuient pas le mensonge pour lui-même mais pour le préjudice qu’il peut leur causer (10). C’est-à-dire que les hommes ne veulent pas la vérité mais seulement la vérité qui leur porte des conséquences agréables. On peut introduite ici une « vérité bonne » et une « vérité mauvaise », à entendre comme une vérité ayant soit des conséquences agréables soit désagréables pour un individu donné. En conséquence de quoi ce qui est voulu n’est pas tant la vérité, comme le soutient Aristote (voir en épigraphe l’ouverture de sa Métaphysique), mais plutôt les conséquences pratiques de cette vérité. L’épistémique est dès lors modalisé et conditionné par la volition (vouloir-savoir si).

- Note de bas de page 13 :

-

Pour une analyse de ce mythe en relation avec les discours contemporains de science-fiction, voir Guillén (2023).

De l’autre côté, Nietzsche caractérise la connaissance humaine par sa relation à la modalité aléthique dans la mesure où, selon lui, elle ne peut pas ne pas avoir lieu du fait qu’elle surgit comme le moyen de protection de l’humain vis-à-vis des autres animaux. Ici, Nietzsche évoque sans l’expliciter le mythe d’Épiméthée et Prométhée raconté par Platon dans son Protagoras (427-348 av. J.-C. 1935) selon lequel l’intelligence est donnée aux hommes comme moyen de survie pour pouvoir faire face aux capacités physiques du reste des animaux13. Si la connaissance est de ce fait en relation avec la modalité épistémique, celle-ci est chez Nietzsche, comme dans la mythologie philosophique ancienne, modalisée à son tour par le non-pouvoir-ne-pas-être c’est-à-dire par la nécessité. Avant d’être voulue, comme le souligne Aristote, la connaissance, caractérisée comme ce qui permet de déterminer la véridiction relative, bien que fortement limitée, est nécessaire.

1.6. La fiction comme intuition de vérité

C’est dans ce contexte véridictoire que le mythe en tant que fiction est proposé par Nietzsche comme instinct de vérité. Si l’humain ne peut espérer atteindre la vérité absolue, c’est par le mythe et par l’art en général, et non pas par la logique, qu’il peut pourtant espérer s’en approcher le plus. Ainsi, il soutient :

Cet instinct qui pousse à créer des métaphores, cet instinct fondamental de l’homme, dont on ne peut pas ne pas tenir compte un seul instant, car en agissant ainsi on ne tiendrait plus compte de l’homme lui-même, n’est pas soumis à la vérité et il est à peine maîtrisé dans la mesure où sur la base de ses productions évanescentes, les concepts, est bâti un nouveau monde régulier et résistant qui se dresse face à lui comme un château fort. Il cherche un nouveau domaine et un autre bief à son activité ; il les trouve dans le mythe et de façon générale dans l’art. (21)

Si le mythe et l’art ont la capacité de rapprocher de nouveau l’humain de la vérité absolue (l’être), c’est parce qu’ils ne fonctionnent pas comme les concepts, ou encore parce qu’ils inventent de nouvelles métaphores et qu’ils ne passent pas par les conventions déjà établies. Si on soutient souvent que l’art vise à re-signifier tel ou tel objet, ou telle ou telle expérience, cela signifie moins inventer un nouveau signifiant pour un signifié déjà existant que proposer un signe nouveau, ou encore une configuration inouïe de signes conventionnels déjà existants. Le mythe et l’art mieux que les autres domaines de la culture favorisent la créativité entendue comme relation entre nécessité de la conventionalité pour garantir l’intercompréhension (au risque d’une situation de glossolalie) et possibilité de créer des énoncés véritablement nouveaux et qui permettent d’inventer des nouvelles formes d’appréhender la réalité. Par rapport à la société grecque ancienne, Nietzsche soutient :

Grâce au miracle qui se produit continuellement, tel que le conçoit le mythe, l’état de veille d’un peuple stimulé par le mythe, comme par exemple les anciens Grecs, est en fait plus analogue au rêve qu’au monde éveillé du penseur dégrisé par la science. Dès que tout arbre peut parler comme une nymphe ou lorsque, sous le masque d’un taureau, un dieu peut enlever des vierges, lorsqu’on se met subitement à voir la déesse Athéna elle-même, en compagnie de Pisistrate et traversant le marché d’Athènes sur un bel attelage – et cela l’honnête Athénien croyait le voir – tout devient possible, dès cet instant, comme en un rêve, et toute la nature entoure l’homme d’une ronde étourdissante, comme si elle n’était qu’une mascarade des dieux qui ne se feraient qu’un jeu de mystifier les hommes à travers toutes les formes des choses. (22).

- Note de bas de page 14 :

-

Au sein d’un univers sémantique entre les modalités épistémiques et aléthiques, la Nature relève pour Nietzsche du ne pas pouvoir connaître pour l’Humain à travers les concepts, alors que le mythe, en tant qu’instinct, relèverait d’un ne pas pouvoir ne pas connaître. On bascule par-là vers la catégorie de l’épistémique et du volitif où, pour Kant (1781) par exemple, la « raison morale » (ne pas pouvoir ne pas savoir) dépasse la raison logique.

C’est dans le mythe et dans le rêve, dans la sémiosphère de l’Athènes du VIIIe au Ve siècles avant notre ère, dans cet Umwelt peuplé de distalité et d’objets sacrés, que l’on se rapproche le plus de la vérité. Sans doute parce qu’il était poète, le jeune Nietzsche aboutit à cette conclusion quelque peu contradictoire à première vue : c’est à travers ou mieux, dans la fiction que l’on peut espérer se rapprocher le plus possible de la vérité14.

2. Analyse de cas : le mythe de Psyché et Éros

Si les mythes antiques permettent de se rapprocher le plus possible de la réalité à travers l’invention de formes poétiques qui rendent le monde plus onirique, alors c’est le mythe de Psyché et Éros qui permet le mieux de saisir la relation entre véridiction, fiction et rêve. D’une part, en tant que mythe, ce récit explore des nouvelles possibilités d’inventions et donc permet de rendre compte d’une nouvelle manière de l’expérience de l’existence. D’autre part, ce texte met en récit les relations entre rêve et réalité.

Aussi tout au long de notre analyse de ce texte nous nous demanderons : quelles sont les métaphores qui, autour de ce texte, permettent de mieux rendre compte de la réalité ? et en quoi ce texte propose une nouvelle appréhension de l’expérience de l’existence à travers les notions de rêve, de fiction, et de vérité ?

2.1. Aspects philologiques et présentation du corpus

Le récit raconte l’histoire de Psyché, la plus belle jeune femme du monde qui est liée avec le dieu Éros. Mais tous deux subissent la contrainte modale de ne pas pouvoir se voir : si l’amant de Psyché paraît être un monstre, il finit par se révéler être un dieu olympien. À la suite de quelques péripéties, les amants finissent par se réunir et Psyché vit une apothéose.

Si les origines du récit peuvent remonter jusqu’à des sources indo-européennes, la première attestation littéraire est celle qui apparaît dans Les Métamorphoses d’Apulée au IIe siècle ap. J.-C. Parmi les nombreuses réécritures du récit on peut remarquer les deux œuvres écrites au XVIIe siècle en France, le conte de Jean de La Fontaine publié en 1669 et la pièce de théâtre, la « tragi-comédie ballet », réalisée conjointement par Corneille, Molière et Jean-Baptiste Lully et représentée au théâtre des Tuileries ou Salle des Machines, le 17 janvier 1671. Si celui d’Apulée est un récit mené sur un ton burlesque, celui de La Fontaine se présente comme une réécriture tragique de cette version originelle.

Grâce aux travaux d’un nombre important de chercheurs en mythologie comparée, comme James Frazer, Max Müller ou Georges Dumézil, a été mis en évidence un ensemble de textes avec des caractéristiques thématiques et figuratives communes qu’on a eu tendance à nommer « récits mélusiniens » – c’est-à-dire qui ont des ressemblances avec le récit folklorique de la fée Mélusine, si répandu dans la région de l’Ouest de la France (Poitou) et de l’Est de la France (Alsace, Lorraine, Champagne) et encore au Luxembourg et en Allemagne de l’Ouest. Le mythe de Psyché est souvent classé à l’intérieur de ce sous-genre dit « mélusinien ». En 2004, Jean Petitot se fonde sur ces travaux en mythologie comparée pour mettre en évidence, à travers sa vision morphogénétique du sens, la continuité des traits formels au sein d’une série de reprises d’une même structure mythique dans laquelle on retrouverait le roman de Stendhal, La Chartreuse de Parme.

Deux auteurs ont étudié en France l’histoire du mythe d’Éros et Psyché depuis l’Antiquité Grecque : d’abord Henri Le Maître (1939, puis 1993) et ensuite Véronique Gély, qui y consacre sa thèse en 1993 et ensuite une série de travaux (2006, 2013). Gély en fait remonter les origines jusqu’à Platon qui, dans son Phèdre notamment, raconte un récit fantastique sur les voyages de l’âme (psuché, ψυκή) : la métempsychose (μετεμψυχώσις). Cependant, dans ses premières attestations écrites, le terme est utilisé comme nom commun et non comme nom propre, c’est par antonomase que « Psyché » serait attribué comme nom à la jeune fille la plus belle du monde. Dans ce sens, on peut dire que le mythe de Psyché est un développement narratif de la séquence mythico-fantastique du dialogue du Phèdre (Platon, 427-348 av. J.-C. 1989).

2.2. Visible, invisible

Le mythe d’Éros et Psyché vise à travers sa configuration figurative à rendre visible l’invisible, à transformer l’illusion en secret. Ainsi :

- Note de bas de page 15 :

-

Nous nous référons à la traduction de Paul Vallette dans l’édition des Belles Lettres de 1992 (Apulée 125-170 ap. J.-C., 1992).

Alors Psyché, faible par nature et de corps et d’âme, mais soutenue par la cruelle volonté du destin, raffermit ses forces, va chercher la lampe, saisit le rasoir : la faiblesse de son sexe se mue en audace. Mais sitôt la lumière a éclairé le secret du lit, elle voit de toutes les bêtes sauvages le monstre le plus aimable et le plus doux, Cupidon en personne, le dieu gracieux, qui gracieusement repose.15

Voilà pourquoi deux scènes de ce mythe ont particulièrement retenu l’attention de la tradition artistique. Il s’agit d’abord de la scène de la découverte où le non-visible (Éros) est perçu pour un instant. Et ensuite la scène du baiser où l’empirique (Psyché) devient transcendant (Éros), comme dans la sculpture d’Antonio Canova, Psyché ranimée par le baisée de l'amour, de 1777. Dans ce dernier cas, il est intéressant de voir comment, dans la sculpture d’Antonio Canova, l’empirique est représenté par le trait figuratif de l’espace terrestre (Psyché est à terre) alors qu’Éros est représenté sur l’espace aérien (Éros a des ailes et est en train de voler) – cette répartition isotopique est également présente dans certaines représentations picturales de la version indienne de Pururavas et Urvaçi, comme celle de Raja Ravi Varma.

2.3. Rêve, fiction et véridiction

Si dans son usage doxique le mot « rêve » est antonyme de « réalité » et synonyme de « fiction », le rêve dans le récit de Psyché et Éros est mis en relation avec la transcendance donc avec la vérité absolue au-delà de la sphère humaine. Les isotopies du /rêve/ et de la /transcendance/ se déploient tout le long du récit si bien que le rêve est l’endroit où devient possible la communication avec l’Au-delà divin. On lit :

Psyché, dans ces prés d’herbe tendre, mollement étendue sur son lit de gazon humide de rosée, s’est remise de son grand émoi et, doucement, s’est endormie. (V, I : 41)

C’est en rêve en effet que Psyché rencontre d’abord son amant qui disparaît pourtant lorsqu’elle ouvre les yeux. On lit :

Psyché, à l’invite du soir, s’alla coucher. La nuit était déjà avancée, quand un léger bruit vint frapper son oreille. Tremblante alors, si seule, pour sa virginité, elle a peur, elle frisonne, et plus qu’aucun malheur, elle redoute ce qu’elle ignore. Et voilà déjà près d’elle le mari inconnu : il est monté dans le lit, a fait de Psyché sa femme et, avant le lever du jour, est reparti en hâte. (V, IV : 43)

- Note de bas de page 16 :

-

F. Rastier, (2007, 24 novembre), « Idoles et mystères. Pour une anthropologie sémiotique du distal », XXXV congresso dell’AISS (Associazione Italiana di Studi Semiotici) : « Destini del sacro. Discorso religioso e semiotica delle culture », Reggio Emilia, Italia. https://hal.campus-aar.fr/medihal-01348921

De là la belle formule poétique : « non uidebis si uideris » (à peine vu tu cesseras de le voir) (V, XI : 58). C’est cette même formule que François Rastier donne comme exemple pour illustrer l’ambigüité des figures et des objets culturels se situant à la frontière transcendantale et pour réfléchir sur les formes de figuration du distal propres au mythe (Rastier 2007)16. Une des particularités figuratives de ces figures se situant à la frontière transcendante est qu’elles sont toujours dyadiques puisqu’elles transitent entre les deux mondes, le monde obvie et le monde absent (Rastier 2001). Certaines figures mythiques se situent à la frontière transcendante entre l’empirique et le distal, le voir et le non-voir.

Ce qui est particulier dans le récit de Psyché et Éros, c’est qu’il y a une subversion des catégories logiques de la véridiction en relation avec la fiction. Si normalement le rêve relève du non-être et non-paraître, donc du faux, dans ce récit mythique le rêve commence par être faux mais finit par être une réalité secrète (être et non-paître). À l’opposé, le monde de la perception et de l’expérience existentielle commence par être le vrai mais finit par se révéler comme étant une illusion. Se dégage alors un parcours narratif au sein du carré de la véridiction qui va du faux vers le secret pour le /rêve/ et du vrai vers l’illusion pour la /perception/.

Par ailleurs, Apulée souligne dès le début du texte l’impossibilité du langage verbal à saisir la réalité. Ainsi :

De la plus jeune [fille], au contraire, si rare, si éclatante, était la perfection que, pour en donner une idée, pour en faire même un suffisant éloge, le langage humain était trop pauvre. (IV, XXVIII : 33)

Apulée remarque, à l’instar de Nietzsche, que le mot « beau » n’arrive pas à appréhender la beauté de la jeune fille c’est-à-dire que la réalité dépasse à la fois la perception et la prise conceptuelle du monde.

Au fond, on peut voir dans le mythe de Psyché le sentiment décrit par le philologue qu’est Nietzsche, à savoir que pour l’Athénien ancien le rêve en tant que métaphore du mythe comme création poétique permet de mieux se rapprocher de la vérité que les sens ou la connaissance conceptuelle. En tout cas, le mythe d’Éros et Psyché semble indiquer que le rôle du mythe au sein de la sémiosphère est de permettre d’appréhender autrement l’expérience.

Si on sait bien que le rêve peut être un accès à la transcendance ou à l’inconscient, on peut également souligner sa force maïeutique qui s’enracine dans un traitement paradoxal de la figurativité. En particulier, dans l’expérience de Psyché la figurativité est dépourvue de vision de l’amant au profit des autres sens : est-elle coupable pour n’avoir pas accepté de rêver ce qui manque à la perception ? Dans la déstabilisation figurative du rêve (déformation, déplacement, exploration du noir en tant que noir), y a-t-il une émancipation de la prison du « langage de la perception ? (Austin 1962), de la dictature laconique du réel ? Faut-il développer un monde « autre » ou tout simplement un monde « propre » qui n’est pas celui de l’attestation ? Faut-il sortir de l’incantation de la forme qui relèverait déjà d’un pouvoir à abattre ? Le mythe est-il la métaphysique corrective que le rêve suggère ? Et cette symbiose entre mythe et rêve est-elle le symptôme que le premier n’est pas « texte » mais grammaire infiniment générative du vivable ?

Conclusion

Si, comme réponse aux modèles référentiels et aux conceptions venant d’un réalisme naïf, la sémiotique greimassienne s’intéresse aux effets de vérité à l’intérieur du texte lui-même (véridiction), et néglige sa relation avec la réalité extérieure, cet immanentisme excessif finit par négliger le contexte plus large qui façonne le sens, comme le monde physique et les pratiques sociales. Pour renouer avec les problématiques épistémiques générales en épistémologie et en philosophie du langage, la sémiotique doit tenir compte de la vérité en tant que valeur épistémique se construisant entre l’objet sémiotique et son contexte d’existence au sens large c’est-à-dire au-delà des limites du texte-énoncé.

Force est de constater que du fait que la vérité est toujours systémique donc relative et conventionnelle, elle s’avère limitée dans le sens où elle ne peut rendre compte de la réalité absolue de la nature en dehors de l’humain. En raison d’un effet d’habitus interprétatif, d’un oubli de l’aspect conventionnel des signes et donc des limites des valeurs de vérité, et en raison d’une tendance à confondre la vérité logique avec la vérité absolue, se dégage une tendance générale à oublier les limites de la connaissance humaine. En ce sens, et contre-intuitivement, c’est dans le mythe et dans l’art que l’on peut espérer se rapprocher le plus de la réalité, c’est-à-dire inventer de nouvelles formes non conventionnelles pour mieux appréhender la réalité de l’existence, c’est-à-dire inventer de nouveaux sens. Si la fiction permet d’appréhender la vérité par des voies nouvelles, on peut mieux caractériser alors le rôle de l’art et du mythe au sein de la sémiosphère. Ces derniers fonctionnent comme contrepoids aux discours logiques et comme d’autres possibilités de sens, non seulement de nouvelles significations mais aussi de nouvelles sensations et de nouvelles directions. Si l’utilisation du mythique par le politique peut être tragique, comme le soulignent Cassirer (1946) et Blumenberg (1979), on pourrait pourtant s’interroger sur les rôles que la fiction et l’inventivité mythique et poétique pourraient jouer dans le monde contemporain dans les domaines des sciences de la nature et de l’esprit autant que dans celui des sciences de la culture.