Fiction et vérité à l’ère de la post-vérité Fiction and Truth at the Post-truth era

Anna Maria Lorusso

Université de Bologne

L’objectif de cette contribution est de réfléchir au carré de la véridiction à la lumière des formes d’hybridation que présente le régime contemporain de post-vérité. Nous considérerons en particulier deux éléments qui n’ont pas été suffisamment discutés jusqu’à présent : la catégorie de non-pertinence et le rôle des codes culturels dans la définition des régimes de vérité. La proposition théorique suivante vise à intégrer ces éléments dans le carré de la véridiction pour le rendre plus complexe, dans la conviction qu’il reste un précieux outil d’articulation conceptuelle.

The aim of this contribution is to reflect on the square of veridiction in light of the forms of hybridization that the post-truth regime presents. In particular, we will reflect on two elements that have not been sufficiently discussed so far: the category of non-relevance and the role of cultural codes in defining regimes of truth. The following theoretical proposal aims to integrate these elements into the veridiction square to make it more complex, in the belief that it remains a valuable conceptual articulation tool.

Index

Articles du même auteur parus dans les Actes Sémiotiques

Mots-clés : connotations culturelles, évidence, réalité, véridiction, vérité

Keywords : Cultural connotations, Evidence, Reality, Truth, Veridiction

Auteurs cités : Denis BERTRAND, Per Aage BRANDT, Joseph COURTÉS, Jacques FONTANILLE, Algirdas J. GREIMAS

1. Introduction. Le problème du faux

Cette réflexion portera sur la construction discursive de la vérité, et plus particulièrement sur le carré sémiotique de la véridiction.

Depuis un certain temps, dans le cadre de mes recherches, je m’intéresse à la vérité, en particulier dans le circuit de l’information. Aujourd’hui, un peu partout, on parle de désinformation ; un peu partout, et désormais en permanence, on parle de l’émergence des « fake news ». Le panorama est devenu encore plus complexe (d’autres diraient : plus inquiétant) avec l’irruption de l’intelligence artificielle générative, qui construit des réalités inexistantes. Comment tout cela remet-il en question la catégorie de la vérité ? Cette catégorie est-elle encore utile ?

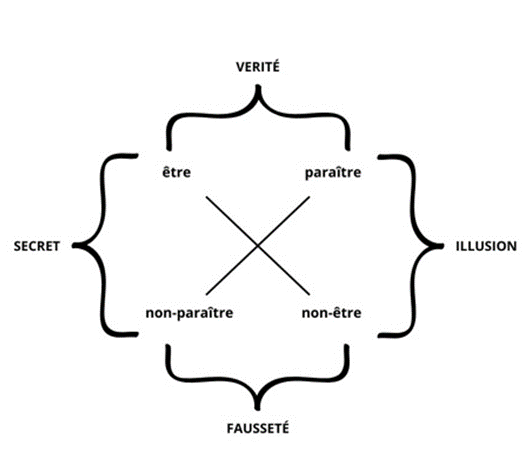

Dans d’autres travaux (Lorusso 2018), j’ai suggéré que la question de ce qu’on appelle la « post-vérité » n’est pas seulement d’ordre journalistique, mais qu’elle mérite d’être étudiée d’un point de vue sémiotique. Poursuivant dans cette direction, je voudrais précisément réfléchir à l’utilité du carré de la véridiction. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une sorte d’anticipation extraordinaire des nombreuses questions qui occupent de nos jours le devant de la scène : le carré de la véridiction reformule, en effet, le problème de la vérité en termes discursifs, en excluant aussi bien la vérité référentielle (en tant que terme de comparaison externe au texte) que la vérité ontologique (en tant qu’« être » obligé de tout discours sur la vérité). Présenté dès 1979 dans le Dictionnaire de Greimas et Courtés, le carré de la véridiction mettait l’accent sur les jeux intra-discursifs qui construisent les effets de vérité (ou de fausseté ou du mensonge...), avant que ne soient au centre de l’attention générale des sujets tels que la simulation médiatique (allant de la télé-réalité qui simule nos maisons jusqu’aux simulations profondes de l’IA) ou la falsification massive des informations, phénomènes qui parviennent néanmoins à gagner en crédibilité.

Tout en manifestant une intuition ante litteram du type de problèmes théoriques auxquels nous nous trouverions confrontés, le carré de la véridiction a cependant toujours présenté un élément peu convaincant à mes yeux.

Si, en effet, on voit bien pourquoi, lorsque ce qui se manifeste dans le discours correspond à l’état des choses, on est dans le domaine de la vérité, si on voit bien pourquoi, à l’inverse, lorsque ce qui est ne se manifeste pas dans le discours, on est dans l’espace du secret, et pourquoi lorsque ce qui se manifeste ne correspond pas à l’état des choses, on a un mensonge, il n’est pourtant pas évident – du moins je n’ai jamais trouvé de raison épistémique fondée pour m’en convaincre – de penser que ce qui ne se manifeste pas et ne correspond pas à un état quelconque doit être compris comme fausseté.

En travaillant sur les « fake news », ce problème a explosé pour moi. De nombreuses réflexions sémiotiques préalables d’Umberto Eco, par exemple, qui a beaucoup traité des « fake », m’ont également conduite dans cette direction.

2. Du faux ou de la non pertinence ?

Le faux est lié à la position de quelque chose, c’est-à-dire à l’affirmation de quelque chose qui n’est pas ; s’il n’y a pas cette dimension discursive de la manifestation, je ne vois pas comment il peut y avoir du faux (je ne dis pas falsification – ce qui supposerait une intention trompeuse –, mais même simplement erreur inconsciente, ce qui est toujours l’affirmation de quelque chose).

J’anticipe que la question du faux est à mon avis du même ordre que celle du mensonge, avec des articulations et des nuances qui méritent d’être approfondies mais qui proviennent du pôle de la manifestation de quelque chose qui n’est pas.

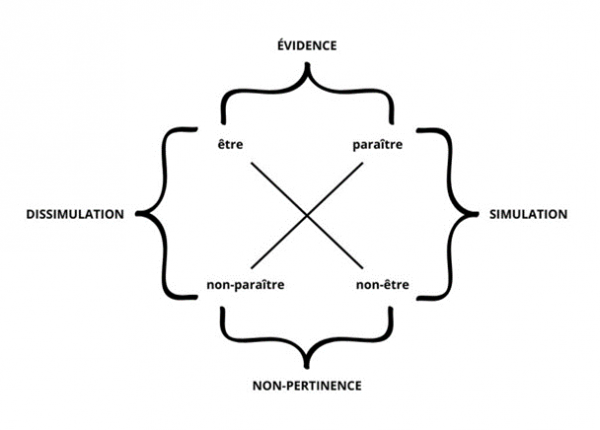

J’ai alors trouvé très appropriée la proposition de Brandt (1995) qui, sur l’axe des sous-contraires, identifie, à la place de la fausseté, la non-pertinence : à savoir, ce qui n’entre tout simplement pas dans le discours, ne s’y manifeste pas, et ne correspond donc à rien qui soit intérieurement valorisé comme existant. La proposition de Brandt est intéressante dans son ensemble car, si elle ne modifie pas les termes sémantiques de l’opération véridictoire originelle (sur l’axe être/paraître), elle pense et lexicalise néanmoins différemment leurs combinaisons, en proposant cette solution :

Quelles sont les conséquences les plus pertinentes de cette reformulation ? L’une d’entre elles semble macroscopique, voire provocatrice : la catégorie même de « vérité » semble avoir été éliminée, remplacée par celle d’« évidence ». L’autre n’est pas moins importante : le mensonge et le secret relèvent fondamentalement de la même logique, celle de la simulation, dans sa variante « productive » (simulation) et dans sa variante « omissive » (dissimulation).

Je voudrais interpréter cette proposition comme un déplacement de la réflexion sur la véridiction vers une dimension plus clairement communicationnelle : la véridiction n’est pas seulement une affaire de représentation dans le discours (et peut-être le carré originel comportait-il ce risque) ; elle est aussi une affaire de circulation des savoirs, et donc de communication, car les représentations produites entrent, par le seul fait d’être dans un espace partagé (la sémiosphère, l’encyclopédie...), dans une logique de transmission du sens. Certes, nous savons que le carré véridictoire est censé articuler une catégorie sémantique et non expliquer un processus en cours. Mais si cette catégorie sémantique est présentée comme sous-tendant le dire et la construction discursive du monde, comme le dire-vrai, elle ne peut pas ne pas être considérée à l’aune de la dynamique communicative, comme praxis sémiotique (par laquelle il y a une dynamique communicative même en se parlant à soi-même ou en s’adressant à tous et à chacun avec un documentaire). Et en fonction de la dynamique communicative, au-delà de l’effet de vérité, il faut considérer la visibilité : comment et dans quelle mesure une certaine valeur se manifeste-t-elle dans le discours ? La dimension fondamentale devient alors celle de l’évidence (ou, au contraire, de la non-pertinence, c’est-à-dire de l’absence radicale).

Il s’agit en somme d’une question de visibilité sémiotique : tout discours sur le dire-vrai consiste avant tout à rendre visible et pertinent quelque chose, ce à quoi sera ensuite associée une impression, plus ou moins convaincante, de vérité. Évidence et non-pertinence sont les dimensions qui marquent la présence/absence de la dimension de vérité dans le discours. Les deux deixis, quant à elles, représentent l’espace des jeux les plus explicites de la manipulation discursive.

Dans cette reformulation, la vérité maintient toute sa pertinence dans la dynamique discursive ; elle n’est pas du tout éliminée, mais elle n’est plus seulement considérée comme le résultat de la conjonction de l’être et du paraître (elle n’appartient donc pas à un seul cas). Ainsi, chacune des positions et des combinaisons est une manière de construire discursivement la vérité, que ce soit sous la forme de l’évidence, sous la forme de la manipulation, ou sous la forme de la négation (lorsqu’elle reste en dehors du discours parce qu’elle n’est pas pertinente). La manipulation omissive construit également la vérité, et c’est là pour moi le point le plus intéressant. Autrement, nous nous retrouverions à ne paramétrer la vérité que dans les cas de clarification, comme lorsque, dans Le Petit chaperon rouge, le loup déguisé en grand-mère est démasqué et qu’ainsi l’apparence correspond à l’être. Pourtant, dans le discours du conte de fées la vérité était aussi là quand le loup se faisait passer pour l’ami du petit chaperon rouge : l’enfant croit que ce discours est vrai (et dans l’économie du discours et du processus de lecture, cette bonté aurait aussi pu être possible ; c’est seulement notre connaissance ultérieure qui établit qu’il s’agissait d’un mensonge).

Pensons à des cas moins enfantins qui nous touchent quotidiennement : lorsque je lis sur Internet une information, je suppose qu’elle est vraie ; si je découvre plus tard (comme le lecteur du Petit Chaperon Rouge) qu’il s’agit d’une fausse information – une fake news –, je procède, j’avance, sachant qu’elle était un mensonge, mais elle a auparavant fonctionné comme une vérité. La stratégie par laquelle elle a fonctionné comme vérité réside dans le fait qu’elle a simulé la vérité. La catégorie de « simulation », que Brandt rend centrale, ne nous parle pas seulement d’une falsification mais d’une construction qui ressemble à la vérité, et donc joue avec la vérité, construit la vérité, prétend être vraie ; tout comme la « dissimulation » ne nous parle pas seulement de secret, mais d’une omission qui nous éloigne de la fidélité à la réalité.

Revenons donc au carré de Brandt (d’une manière très personnelle ; il est clair qu’il s’agit de ma relecture de sa reformulation du carré de la vérité) : si, en tant que spectateur, je trouve une photographie qui synthétise de manière iconique ce que je considère comme étant la réalité (on parle beaucoup aujourd’hui d’« images iconiques »), cette photographie prend la force de la vérité en raison de l’évidence qu’elle exprime – non pas parce qu’elle est précise, ou complète, ou vérifiée… Ce qui la met en valeur, c’est l’effet d’évidence qu’elle manifeste, et c’est de là que découle l’impression de vérité qu’elle suscite. Elle nous semble manifester avec une clarté absolue ce que nous tenons pour vrai (mais est-ce vrai... sur le plan empirique ?).

De même, en me déplaçant sur l’axe négatif des sous-contraires, et en prenant toujours en considération la position d’observateur-utilisateur-récepteur de discours que je suppose, si un thème ne se manifeste pas et n’existe pas (sou-contraires), alors ce thème est tout simplement absent du discours public. Or, ce choix discursif aurait aussi quelque chose à voir avec la vérité et contribuerait à la construire socialement : ne pas trouver une information sur un nouveau décès sur un front de guerre, juste pour donner un exemple, c’est considérer que cette information n’est pas pertinente pour les discours sur les vérités du jour. Le fait de déclasser constitue un mode de vérité plus radical que l’omission dissimulatrice, car cette dernière présuppose la pertinence d’un fait mais elle le dissimule pour des raisons stratégiques, alors que déclasser signifie soutenir que quelque chose n’est pas pertinent et n’existe pas : cela ne fait pas partie des événements de la journée ; nous avons là une véridiction par la négative.

En bref, il n’est sans doute pas inutile de rappeler (et de trouver un diagramme qui y parvienne, comme celui de Brandt que nous venons de présenter) que la vérité ne réside pas seulement dans un seul espace discursif, soit dans la conjonction de l’être et du paraître. Au contraire, tous les discours se présentent comme véri-diques, véri-disant. Les frontières de la véridiction vont bien au-delà des cas de coïncidence entre ce qui est et ce qui se manifeste discursivement. Nous construisons la vérité (véri-diction) même lorsque nous excluons quelque chose de notre espace discursif, car ce faisant nous définissons le périmètre de la vérité.

En même temps, développer la proposition de Brandt permet non seulement d’étendre le discours véridictoire, mais aussi le discours falsifiant. Dans le jeu entre être et paraître, les possibilités de falsification et de véridiction se situent de chaque côté du carré.

Pensons à quelques cas – génériques mais familiers – de discours informatif :

-

Un événement qui s’est réellement produit n’est pas rapporté : la véridiction passe par la non-pertinence ; cet événement, même s’il s’est réellement produit, ne mérite pas d’être discuté.

-

Quelque chose qui s’est réellement produit est exagéré : la véridiction se réalise par une mise en évidence non réalistique.

-

On annonce un événement qui ne s’est pas produit (le 18 juin, dans de nombreux journaux internationaux : la mort de Noam Chomsky), ou on fait comme si un événement s’était produit (dans le discours de Poutine, on parle d’une « opération spéciale » parce que l’Ukraine et l’OTAN avaient menacé la Russie), ou bien on dit quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, tout en sachant que cela ne correspond pas à la réalité (donc en faisant semblant), pour des raisons stratégiques : dans tous ces cas, nous avons une véridiction falsifiante, une vérité qui repose sur l’affirmation d’un mensonge.

-

On « oublie » qu’un événement s’est produit (dans le discours de et sur certains hommes politiques, les affaires criminelles de ces hommes politiques ne sont pas mentionnées) ou on nie explicitement quelque chose qui s’est produit (comme lorsque les négationnistes disent que le nombre de décès dus au covid ne se chiffraient pas en millions mais en quelques centaines, car beaucoup de morts ont été victimes d’autres pathologies) : dans ces cas, nous avons un déni véridictoire.

Mais je voudrais aussi ouvrir une autre réflexion à côté de celle qui, comme je l’ai dit, est née de l’insatisfaction face à la solution proposée pour l’axe des sous-contraires. Cette seconde réflexion porte sur le terme le plus complexe du carré de la véridiction, je dirais même le plus embarrassant : l’être.

3. À propos de l’être…

Greimas et Courtés (1979) précisent que l’« être », dans la perspective sémiotique, ne doit pas être compris dans un sens référentiel ; au contraire, le carré de la véridiction vise précisément à décrire la manière dont la vérité est construite dans le discours.

« En postulant l’autonomie, le caractère immanent de tout langage et, du même coup, l’impossibilité du recours à un référent externe, la théorie saussurienne a contraint la sémiotique à inscrire parmi ses préoccupations non pas le problème de la vérité, mais celui du dire-vrai, de la véridiction » (Greimas & Courtés 1979, entrée « véridiction »).

Ainsi, l’être dont on parle dans le carré est l’être qui est présupposé dans le discours (pas nécessairement ce qui est dit dans le discours, car autrement nous nous trouverions immédiatement dans le pôle de la manifestation, du paraître, et donc de la vérité). Il y a un être, un état de la réalité que les discours construisent en leur sein et par rapport auquel différents mouvements peuvent être effectués, au cours du déroulement discursif (ce n’est pas un hasard si les exemples sont surtout verbaux, c’est-à-dire qu’ils se situent là où il y a un déroulement processuel) : cet état de la réalité (cet être) peut être manifesté ou, inversement, il peut rester secret ou être nié. Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, met en scène différents acteurs qui se révèlent peu à peu pour ce qu’ils sont. C’est cela, me semble-t-il, qu’affirme une certaine vulgate sur le carré de la vérité.

Mais comment se construit ce « pôle d’être », cet état de réalité, lorsqu’il n’est pas explicitement dit, et donc manifesté, lorsqu’il n’est pas clairement posé par le discours comme étant vrai (en termes greimasiens) ? Les contes de fées ou les films construisent des mondes fictifs dans lesquels ils placent certains acteurs dont nous pouvons connaître l’« être » dès le début ; le narrateur omniscient nous en sépare. Mais ailleurs – je pense au monde de l’information – le monde narratif n’est pas construit à l’avance. Il est fait in itinere, pour tout le monde. Alors comment établir le pôle de l’être ?

Il y a un élément qui, à mon avis, a été largement négligé dans les révisions et dans les remaniements du carré : c’est l’élément culturel. Ce qui est implicitement posé comme « essentiel » dans le discours est ce qui correspond aux critères de vérité de l’état de la culture dans lequel nous nous trouvons – ce qui peut sembler évident mais ne l’est pas du tout parce que cela implique de déplacer le plan d’immanence (être/non-être) vers une dimension entièrement culturelle-encyclopédique (comme l’ont fait valoir à plusieurs reprises les chercheurs qui se sont formés avec Umberto Eco) et non textuelle. Dans le cas du carré de la véridiction, cette prise de conscience est cruciale, car autrement on ne voit pas comment on peut activer une valeur de non-être (paraître) autrement qu’en recourant à la référentialité. L’enfant qui n’a pas encore reçu d’éducation aux contes de fées et qui aime beaucoup les animaux, lorsqu’il entend pour la première fois Le Petit Chaperon Rouge, croit à la bonté du loup, parce qu’il n’associe aucune connotation négative à cette figure. Par la suite, sa compétence culturelle inclura des valeurs négatives, et il saura donc que l’être du loup est mauvais, et tout conte de fées (ainsi que le plaisir du conte de fées redécouvert, puisque nous savons bien que le modèle de fruition des contes de fées est dans la réitération) s’avérera être un jeu de masquage et de démasquage.

Cet élément culturel est d’ailleurs explicitement énoncé par Greimas et Courtés (1979). Toutefois, comme cela peut arriver, et comme on peut le comprendre avant le tournant culturaliste (c’est-à-dire avant la prise de conscience culturaliste de la sémiotique, dans les années 2000, avec la thématisation de l’héritage lotmanien, par exemple, et la lecture plus culturologique et moins sémantique d’Eco), il n’a pas été rendu pertinent.

À l’entrée “Sociosémiotique”, à propos des univers culturels, Greimas et Courtés écrivent :

Un autre niveau de connotation étroitement lié au premier semble sous-tendre les discours et établir la manière et le degré de vérification qu’une société leur attribue : ce qui est « réalité » et ce qui n’est que « fiction », c’est-à-dire ce qui est une « histoire vraie » et ce qui n’est qu’une « petite histoire » (critères pour une classification des « genres » littéraires et pour une typologie des « mondes possibles »), relève d’une ontologie culturelle d’ordre connotatif.

À l’entrée “Véridiction”, nous lisons :

Ce dispositif véridictoire, tout en assurant sur ce plan une certaine cohérence discursive, ne garantit aucunement la transmission de la vérité, qui dépend exclusivement des mécanismes épistémiques montés, aux deux bouts de la chaîne de communication, dans les instances de l’énonciateur et de l’énonciataire, ou, mieux, de la coordination convenable de ces mécanismes.

[...]

C’est ici qu’apparaissent diverses attitudes épistémiques collectives, culturellement relativisées, concernant l’interprétation véridictoire des discours-signes. C’est ainsi que certaines sociétés exploitent, par exemple, la matérialité du signifiant pour signaler le caractère anagogique et vrai du signifié (la récitation recto tono des textes sacrés, la distorsion rythmique des schémas d’accentuation, par exemple, insinuent l’existence sous-jacente d’une autre voix et d’un discours « vrai » qu’elle tient). D’un autre côté, la réification du signifié (la constitution, dans le discours juridique, par exemple, du référent interne implicite, qui produit l’impression que les normes juridiques sont fondées sur une « réalité ») se présente comme un moyen pour valoriser le dire-vrai du discours.

Plus tard, Bertrand aussi, dans son Précis, affirme : « La vérification introduit un écart relationnel dans la production et l’interprétation des valeurs de vérité, un écart entre ce qui apparaît et ce qui est supposé être dans le scénario intersubjectif du discours » (Bertrand 2000 : 150), mais le point n’est pas « seulement » intersubjectif (il ne s’agit pas seulement de l’échange entre les sujets directement impliqués dans le discours) ; il est culturel.

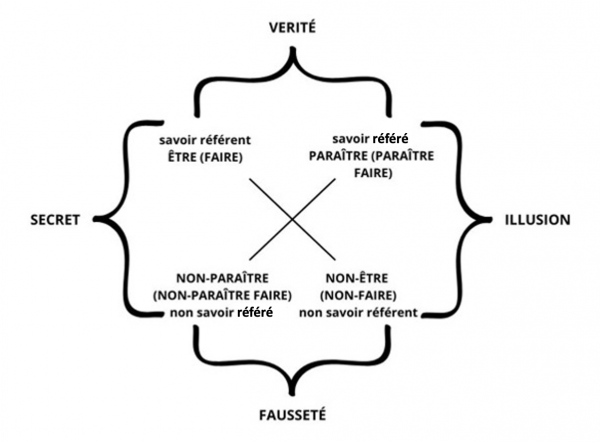

À mon avis, cette position n’est pas très éloignée de celle que Fontanille adopte dans Le Savoir partagé (1987) lorsqu’il propose le schéma suivant (38) :

Le carré de la véridiction est lu en fonction de la circulation et de la modalisation des savoirs, et très explicitement le pôle de l’être est associé à celui du savoir référent, avec un double passage, je dirais :

-

Du niveau ontologique (l’être) au niveau du savoir.

-

Du niveau abstrait au niveau des pratiques discursives (le savoir de référence pour une culture, pour un groupe social ou bien pour le petit group qui est en train de parler en faisant référence à un savoir). Ce qui est perçu comme « être » est donc l’unité culturelle (encyclopédique, dirais-je) qui correspond à l’objet dont on parle ; cela n’a rien à voir – comme le dirait la sémiotique – avec l’être « réel », c’est-à-dire sur le plan empirique.

Cette lecture du carré sémiotique renforce encore les raisons des réflexions précédentes sur l’évidence.

Tout discours a un « être de référence » par rapport auquel il module ses effets véridictoires ; parfois il exprime, manifeste cet être tel qu’il est, et un effet d’évidence s’ensuit. Dans d’autres cas, les jeux discursifs sont autres. Mais ces jeux sont tous paramétrés sur un certain « régime de vérité », c’est-à-dire par rapport à certaines conceptions culturelles sur l’être des choses.

En bref, le scénario intersubjectif, le régime épistémique, les connotations sociales, sont fondamentaux pour le carré de la véridiction, car ce sont eux qui définissent l’être, qui autrement semblerait (malgré les déclarations d’intention) être un résidu ontologique ou, au mieux (mais cela ne serait valable que pour certains cas), un plan pertinent uniquement pour les textes qui affirment effectivement des mondes fictifs et qui jouent ensuite avec leurs apparences (les histoires d’enquête, par exemple, où nous savons qu’il y a un meurtrier mais où il n’apparaît pas). Mais dans la vie, tout n’est pas réductible à l’enquête !

Comme je l’ai dit plus haut, le plan d’immanence du carré de la véridiction est culturel, il n’est pas ontologique, ni purement discursif. L’interaction entre l’axe d’immanence et l’axe de manifestation qui régit la véridiction gagne une pertinence beaucoup plus convaincante à partir de cette prise de conscience.

4. L’être, selon la culture

Évidemment, ce changement de point de vue modifie le panorama : l’opposition être/paraître devient l’opposition entre ce qui se manifeste dans le discours (le paraître) et ce que l’on croit correspondre à l’être (culturellement), ce qui génère et explique divers types de frictions.

Pensons au cas des images des Tours Jumelles lors de leur chute : ce qui se manifestait aux yeux de ceux qui regardaient depuis les écrans du monde entier ne semblait pas correspondre à l’être (à ce qui, culturellement, pouvait être dans la réalité ; cela pouvait, à la rigueur, relever de la science-fiction), c’est-à-dire que c’était culturellement invraisemblable (même si c’était vrai). Le problème de la vérité n’a donc rien à voir avec les secrets, les mensonges, les faussetés ou les vérités « normales ». Il s’agissait d’une vérité très différente de la vérité de n’importe quelle séquence dans un programme d’information télévisuel, où l’intérêt de l’information même reste dans les limites de la plausibilité. C’était comme si, pour saisir cette vérité et l’accepter comme telle, on devait entrer dans le domaine de la science-fiction, qui pouvait s’accommoder à cet état de choses. D’où l’incrédulité, mais aussi la fascination.

Ou encore, pensons à un autre cas qui est pour moi un cas d’école, en termes de véridiction et de post-vérité : le personnage Zelensky (je dis « le personnage » car je ne veux en aucun cas introduire des évaluations socio-politiques de ses actions ; je veux juste réfléchir à son identité culturelle). Nous savons tous que Zelensky est devenu un sujet public (une unité culturelle de la sphère publique) grâce à ses performances en tant qu’acteur, où il a d’abord joué le rôle d’un humoriste très critique à l’égard de l’establishment (cible polémique permanente de ses sarcasmes), puis le rôle du protagoniste d’une série télévisée à grand succès, où il a joué le rôle d’un homme ordinaire qui, grâce à la viralisation d’un post dans lequel il attaque l’establishment politique de son pays, est élu président de l’Ukraine par un vote populaire.

À un moment donné, ce président dans la fiction est devenu, avec une dynamique presque similaire, le véritable président du pays, dans la réalité. Son équipe est également restée inchangée, de sorte que le réseau de personnes qui définissait son action dans la fiction était le même réseau de personnes qui définissait son action dans le gouvernement.

Tout discours par/à propos de Zelensky-président devait présupposer cet « être-là » de Zelensky. Le discours de candidature a été considéré par certains comme une provocation (donc faux, en termes de vérité) parce que ce qu’il manifestait (« je veux diriger le pays – dans la réalité ») ne correspondait pas à l’être de Zelensky pour le sens commun (c’est un comédien, pas un homme politique), et pourtant – c’est pourquoi j’appelle cela un cas d’école – le sens commun (sur la base de l’être de Zelensky qui était connu au niveau fictionnel) voulait aussi qu’il soit président.

Un tel cas, en somme, ne pouvait guère être ramené à l’opposition être/paraître. Ou plutôt, il aurait été « sacrifié » s’il avait été simplement ramené à un cas de vérité : la manifestation discursive (fictionnelle) de Zelensky correspondait effectivement à ce qu’il était (dans la réalité). Dans ce cas, le point sémiotiquement intéressant, à mon avis, était le fait que la manifestation correspondait à un être fictif (littéralement : l’être de la fiction) et, pour cela, elle paraissait invraisemblable. Selon les termes de Brandt, l’évidence mettait sous nos yeux une correspondance entre l’être et le paraître dans laquelle, cependant, l’être convoqué était aussi (selon le sens commun) un paraître, un être de fiction.

Bien entendu, il existe également d’autres cas d’actualité intéressants qui remettent en question le carré véridictoire dans les termes que j’ai mentionnés. Pensons à certaines constructions de l’intelligence artificielle : une photo de MidJourney. La véracité de ces photos est parfaite (ou presque) car ce qui est manifesté correspond parfaitement à l’être tel qu’il est culturellement construit. La photo des funérailles de Berlusconi avant sa mort, mauvais goût mis à part, était très crédible, mais elle tombait facilement dans la simulation parce que d’autres connaissances contextuelles sur l’être de Berlusconi nous indiquaient qu’il était vivant. Mais lorsque le savoir encyclopédique n’est pas aussi disponible et que ce que nous savons de l’être est réduit, la perception de la correspondance entre l’être et le paraître peut devenir absolue. Une « preuve » (qui n’est pas vraie) est créée, et elle peut être crédible comme si elle était vraie.

Dans cette perspective, le jeu stratégique n’est donc pas tant entre l’être et le paraître, mais entre l’être culturel et l’actualisation discursive dans les actes individuels de parole, avec les jeux de confirmation, de désaveu, de renforcement, de référence, d’implication, de distance, de forçage, de modification, que chaque discours peut produire par rapport à un noyau de référence.

Les effets de vérité se transforment en processus de « pertinentisation » ou de neutralisation des voies de signification au sein du noyau toujours pluriel de tout être culturel, et l’on comprend beaucoup mieux les modes de manipulation de la vérité ainsi que le pouvoir du faux.

Lorsque le faux manifeste une congruence avec le paradigme épistémique (et les scénarios narratifs répandus), il peut endosser la crédibilité d’une preuve, souvent jusqu’à ce que le paradigme épistémique change ou qu’un texte démasque le faux (je pense à la Donation de Constantin – un cas largement étudié par Umberto Eco –, qui a été démasquée par Lorenzo Valla). Le discours de la Donation de Constantin était tout à fait congruent avec le fait d’être considéré comme tel dans la société, et semblait donc énoncer quelque chose d’évident. Il a fallu des siècles pour réorganiser le tissu encyclopédique autour du rapport État-Église.

De la même manière, si un discours, bien que fondé sur des preuves et des vérifications (comme de nombreux discours scientifiques inauguraux et révolutionnaires), semble radicalement ne pas correspondre aux paramètres partagés de la vérité, il sera facilement condamné comme étant mensonger, ou imaginatif, ou fou. Ce fut le triste sort de nombreux scientifiques accusés d’hérésie.

Les frontières entre vérité et fiction ne sont pas reconnues par correspondance ou non-correspondance avec le niveau de réalité, mais avec les paramètres culturels qui définissent ce qu’est la réalité pour nous. C’est pour cette raison que la fictionnalité et la référentialité sont des questions culturelles. Ce qui était autrefois fictif et visionnaire, peut paraître aujourd’hui réaliste parce que les critères de réalité ont changé (pensons à l’idée d’un gouvernement d’espionnage orwellien : aujourd’hui cela peut paraître réaliste, techniquement et empiriquement réalisable). De même, ce qui était autrefois considéré comme hors de doute, aujourd’hui pourrait sembler une pure invention (pensons à l’idée d’une maladie comme d’un châtiment divin, maladie dont nous savons aujourd’hui qu’elle est causée par un agent infectieux hautement curable).

Ce type d’approche me semble permettre un discours sur la vérité qui peut éviter la référence au réel et qui peut aussi rendre secondaire la référence aux intentions du locuteur. La vérité ou la fausseté reposent certes sur les intentions pragmatiques du locuteur mais, en termes analytiques, concernant tous les textes médiatiques qui composent la médiasphère et dont nous ne connaissons pas l’auteur empirique ni les intentions, il est beaucoup plus utile de raisonner sur la vérité comme un jeu de positions, de croisements, de conditionnements réciproques (donc de modalisations) entre des potentialités d’être vrai dans l’encyclopédie des actes de parole. Les attentes satisfaites ou trahies sur lesquelles repose la vérification sont des attentes du lecteur/spectateur, ouvertes par l’encyclopédie. La force de la preuve ou la facilité/difficulté de la simulation sont fonctions des grandeurs culturelles.

Ainsi, le discours contemporain sur la désinformation et la post-vérité prend encore plus de pertinence, et il peut trouver dans le carré de la véridiction un outil efficace pour comprendre les jeux de manipulation du discours, manifestant un régime épistémique propre : un régime dans lequel l’être des sujets du discours est conditionné aussi par des taxonomies connotatives qui ne font pas de distinction entre le fictif et l’empirique. Ce qui est vrai dans le paradigme épistémique de la post-vérité peut aussi être inventé, fictif, programmé… Si sa manifestation discursive est congruente avec les attentes épistémiques dominantes, l’évidence acquiert valeur de vérité.