Paolo Fabbri, Le sphinx incompris. 21 essais sémiotiques sur l’art, Limoges, PULIM, coll. « Visible », 2024

Stefania Caliandro

Index

Articles du même auteur parus dans les Actes Sémiotiques

Le Sphinxartig. Réflexions autour d’une publication

- Note de bas de page 1 :

-

Paolo Fabbri a déclaré à divers moments son amitié pour Calvino, dont il cite très souvent les écrits.

- Note de bas de page 2 :

-

Petite anecdote personnelle qui peut témoigner de cette familiarité de Fabbri avec le monde de l’art : j’ai eu le plaisir de connaître Paolo Fabbri en 1994/1995 lors d’un événement à l’Institut Culturel Italien à Paris, dont il était à l’époque le Directeur, la soirée se terminant avec un dîner chez l’artiste Valerio Adami qui avait convié une bonne partie des participants à la rencontre.

La récente parution d’un recueil posthume d’écrits de Paolo Fabbri, intitulé Le sphinx incompris. 21 essais sémiotiques sur l’art, permet au public francophone d’apprécier la remarquable contribution à la sémiotique de l’art d’un auteur dont on s’étonnait à une certaine époque que, malgré ses nombreuses conférences, il ne publie rien, et qui nous aura finalement légué, au cours des derniers dix ou vingt ans de son activité, un ensemble très consistant d’essais sémiotiques, notamment sur l’art. L’édition témoigne en même temps de l’évolution de ce champ d’études dans une période comprenant une vingtaine d’années depuis le début du XXIe siècle et marquée par les difficultés qui ont suivi la mise en question des théories structuralistes. Faisant fi de la dévaluation institutionnelle de la discipline, Paolo Fabbri n’a cessé de manifester un engagement autant passionné que ferme pour la sémiotique de l’art, tout en adoptant une légèreté d’élocution – au sens donné à ce terme par son ami1, l’écrivain Italo Calvino (1988) – qui saura attirer la curiosité et l’intérêt des nouvelles générations. Grâce à un discours captivant et une sensibilité aiguisée pour l’art, en particulier l’art contemporain, Fabbri révèle dans ces essais sa fréquentation assidue des œuvres et des artistes2 afin de saisir les aspects sémiotiques de leur esthétique, et de l’art en général.

L’édition française du recueil

La parution du volume offre également l’occasion de saluer le travail des experts impliqués, Lucia Corrain, Jacques Fontanille et Anne Beyaert-Geslin, qui ont édité, traduit et commenté une sélection des meilleurs textes de Fabbri dans l’éventail de ceux dernièrement réédités en italien (cf. Fabbri 2020). En plus de la présentation de l’approche de Fabbri dans la préface, de la précieuse liste de sources avec les dates et les références des publications originales dont sont issus les essais, une postface accompagne le lecteur pour focaliser les enjeux sémiotiques de chaque texte. Ce commentaire est d’autant plus utile que ces enjeux pourraient facilement échapper à qui n’est pas initié au style fluide et décontracté de Fabbri. Notons cependant que ce commentaire n’est pas du tout une exégèse didactique des 21 essais réunis : il s’agit d’une réflexion de deux sémioticiens très fins qui savent résonner avec les questions posées par Fabbri, les repenser et les élargir dans leurs propres perspectives. En effet, même si la postface se présente discrètement comme « un agencement collectif d’énonciation » (tel que l’indique son sous-titre), il s’agit d’un vrai dialogue qui n’hésite pas à réinterpréter et redéfinir, à partir de Fabbri, les outils que la sémiotique est à même de déployer pour se confronter à l’art.

Ainsi dans cette postface, qui est une prise de parole de chercheurs engagés dans le domaine, des orientations et des influences de pensée interviennent, un travail de gloses – dirait Louis Marin 1993 – qui permet d’habiter les questions. Par exemple, concernant les remarques de Fabbri sur l’écriture et l’image et sur leur double articulation – remarques qui ne se limitent pas au premier texte du recueil (« L’écriture et l’image: une double articulation » dans Fabbri, 2024) mais qui dépassent même les cinq textes de la première partie consacrée à « Art et parole » –, il est proposé dans la postface de ramener les rapports complexes que Paolo Fabbri décèle entre écriture et image au cadre théorique d’un syncrétisme visuel-verbal. Cette proposition ne paraît néanmoins pas très convaincante si l’on retient la variété phénoménale et la richesse des modalités d’interactions repérées par l’auteur. La question de la traduction/transduction, traitée par Fabbri à diverses reprises, n’est que l’une des dynamiques possibles traversant l’art et le langage verbal (l’écriture étant d’ailleurs déjà visuelle), comme le montre sa belle analyse des Colonne verbali de Nanni Balestrini, où il examine la coexistence, l’interférence et la superposition de différents modes d’expression, tels le visuel, l’architectural, le scriptural et même le « rythmique », en raison du « bruissement optique » produit par les motifs visuels et d’une forme d’improvisation rappelant le jazz (Fabbri 2024 : p. 54). Concernant le syncrétisme, il nous alerte d’ailleurs sur la complexité de sa possible exploitation dans l’art ; il parvient même à déclarer que « chaque œuvre est un objet syncrétique » qui peut utiliser et expérimenter non seulement divers moyens mais aussi registres sémiotiques (ibid. : 161). Au lieu de chercher donc à concevoir, un peu simplement, une troisième sémiotique qui serait « supposée complète, la sémiotique synchrétique », réunissant « textualité verbale et textualité visuelle » (Beyaert-Geslin et Fontanille dans Fabbri 2024 : p. 239), il nous semble opportun d’élargir le regard et de considérer le débat culturel et épistémologique à l’intérieur duquel le discours de l’auteur se situe et par rapport auquel il réaffirme la valeur et la pertinence de la sémiotique de l’art.

Un indéfectible soutien et une réactualisation de la sémiotique de l’art

En riposte au Visual turn de W .J. T. Mitchell (Gottfried Boehm est également mentionné), Fabbri non seulement cite Louis Marin qui défend l’absence, dans l’image, d’un plan sémiologique préétabli, autrement dit, d’un code de signes préétabli, mais il renvoie également à Umberto Eco dans Dire quasi la stessa cosa, et fait preuve d’une habilité descriptive qui déplace continuellement notre regard, que ce soit autour de ces Colonne de Balestrini ou de l’emploi des signes dans les œuvres de Bruce Nauman, dont il indique l’« asynchronisme » et « l’asymétrie temporelle » de dérivation musicale (Fabbri 2024 : 58). Fabbri nous amène à apprécier les différents aspects, les divers effets de sens, de chacune des œuvres étudiées, en jouant sur un arsenal rhétorique dont il se plaît par ailleurs à retrouver de possibles correspondances dans l’art : voir l’« ablaut » reformulé d’après Jakobson ; la « liponymie », d’après Perec (60) ; le « palindrome » (58) ; le boustrophédon (62), etc. Mais pour revenir à Eco et à la distinction que Fabbri lui emprunte entre l’ekphrasis classique, qui décrit explicitement l’œuvre d’art, et l’ekphrasis occulte, « où le langage doit évoquer une image avec le plus de détails possibles » jusqu’à donner à voir ce qui n’est pas directement visible, Fabbri sait parfaitement doser les deux modalités, et intégrer ainsi l’enargeia du langage qui nous amène à découvrir le monde.

Qu’il s’agisse d’Alberto Savinio, de Valerio Adami, d’Eliseo Mattiacci, de Claudio Parmiggiani, de Maurizio Cattelan, de Bill Viola ou d’autres artistes, Fabbri nous invite à découvrir la dimension « sémiophore » (182) des œuvres – en précisant que ce terme signifie « porteur de signes, de symboles et d’emblèmes » (id.) et que la « sémiotique pure […] n’est pas stase mais processus » (182-183, c’est nous qui soulignons) – ; ou bien, il nous met sous les yeux des fonctionnements sémiotiques tellement évidents (le cadre grotesque de Cattelan, la traversée du plan/chute d’eau de Viola) qu’on risque de ne pas les voir. Pour le dire dans ses propres mots : « Le sémiologue, c’est-à-dire moi, s’intéresse à la part de cécité dans toute vision » (p. 182).

Sans aucune hésitation, Fabbri énonce : « Les images et les langages artistiques n’ont pas de spécificité ontologique » (p. 22). Et, en renvoyant à Goodman, il soutient : « Le monde n’existe pour nous que dans la mesure où il est décrit » (id.). Et c’est bien à ce moment qu’il met en exergue la notion d’« élasticité », hélas, sans l’expliquer, en la juxtaposant à celles, plus habituelles en sémiotique, de « co-textualité » et d’« énonciation » (23). Or, la notion d’élasticité, bien évoquée par un auteur comme Gilles Deleuze souvent cité par Fabbri, nous semble convoquer certaines considérations d’Hubert Damisch qui, lui, l’emploie pour « imaginer une philosophie qui saurait tirer avantage de l’élasticité des concepts et notions dont elle use et de leur nature spongieuse » (Damisch 1967 : 19). Le terme d’élasticité était du reste mis en avant par Paolo Fabbri dans l’hommage écrit à la suite du décès de Damisch :

Il campo teorico è un montaggio di attrazioni e di repulsioni. Molte sono le correnti trascorse sotto i ponti abitati dall’immagine, la quale –pellicola o spettro, icona o diagramma– fa figura di sostanza nell’universo virtuale e astratto dell’attuale cultura numerica. Damisch, poco disposto a terminologie collettivamente interdefinite, considerava i concetti come eminentemente elastici (vd. la sua prefazione a Jean Dubuffet. Prospectus et tous écrits suivants, Gallimard, Paris 1967). (Fabbri 2017)

- Note de bas de page 3 :

-

Voir la citation de Fabbri 2017, supra ; notre traduction.

Pour dire plus explicitement ce que l’on peut saisir à travers ce recueil et à travers la façon dont ces textes se positionnent dans le débat et l’évolution de la sémiotique de l’art, il nous semble que les essais du dernier Fabbri témoignent d’une transformation, d’une hybridation par rapport à la conception immanentiste du sens, avec un retour vers la phénoménalité de l’expression, qui est aussi un dépassement d’une certaine orientation historique. La conception d’une sémiotique à la recherche d’un sens caché est révolue, que ce soit le repérage de significations inapparentes, oubliées ou dissimulées, ou la recherche d’une structure profonde ou d’un fonctionnement sous-jacent. Fabbri en est conscient et, à plusieurs endroits de ce livre, parle de forces et dynamiques signifiantes, lui qui a bien édité la version italienne des textes de René Thom dans le volume La morfologia del semiotico (Thom 2006) puis dans Arte e morfologia (Thom 2011). Comme pour préfigurer l’idée que « le champ théorique est un montage d’attractions et répulsions »3, il s’exprime notamment à propos des « forces discursives » tels l’infinitif, le délibératif, l’exclamatif et l’impératif du langage futuriste de Marinetti (p. 35), des « forces expressives » de l’écriture travaillée par Balestrini (47), des « mots-force » ou « forces d’agression et de désir » de Bruce Nauman (58), des « forces qui agissent sur le corps et le texte, sur la voix et l’image » – ainsi qu’il le précise à propos d’Antonin Artaud (68) et de certaines œuvres de Nauman – et, dans le sillage d’Artaud, il est attentif à « l’émergence de forces de transformation dans les différents moyens et formes d’expression » (id.). Et si la question réapparait en relation avec d’autres esthétiques abordées – cf. la forme en formation de Klee ou les « forces cosmiques » et le magnétisme de Mattiacci (175) –, c’est sans doute avec la « force rotative » d’Artaud, qui, tournant son regard, transforme ses signes en notre propre discours (p. 73), que Fabbri réussit le mieux à cerner une dynamique du sens dépassant la signification des signes pris en eux-mêmes. Il écrit : « Des forces dans le champ, actives et passives : tout un montage d’attractions et de répulsions destinées à déloger le corps et le langage articulé, à faire émerger un nouveau sens et à indiquer une autre destinée. » (68)

À suivre Damisch, l’élasticité des concepts impliquerait aussi « de constituer, à partir des termes dont la récurrence caractérise son discours, un certain nombre de constellations à l’intérieur desquelles tel d’entre eux ne prendrait sens que par référence à la totalité des autres » (Damisch 1967 : 19). Fabbri procède en effet en étayant son discours sur des constellations de lectures pertinentes, de citations savantes, parfois même drôles ou percutantes – pour en rappeler une : « “L’écrit se mêle si intimement au son qu’il en usurpe le rôle” (Saussure) » (47) –, des renversements joyeux, des jeux de mots. Au passage, on louera la traduction qui a su garder la verve inventive et svelte de l’auteur, de surcroît, sans recourir à certaines versions de ses textes en partie disponibles sur son site. Et, comme l’envisageait Damisch, mais en suivant une voie plus agile, un flair presque ludique, Fabbri paraît « mesurer […] la résistance propre de chacun de ces concepts, sa nécessité, son élasticité et sa capacité de rétention, pour éprouver les ressorts de leurs oppositions et combinaisons, pour multiplier entre eux les lignes de partage et de communication » (Damisch, 1967 : 19).

Questionner le sens

Voyons comment Fabbri procède dans l’un des essais, en fait le plus long et l’un des plus richement élaboré, qui donne le titre au recueil : « Le sphinx incompris ». Concernant la petite aquarelle Sphinxartig (1919) de Paul Klee, l’auteur suggère comment la traduction du titre par « Conforme au sphinx » ou « sphingiforme » serait la plus appropriée et renforcerait la « dimension icastique » du tableau (Fabbri 2024 : 86), c’est un point crucial sur lequel nous reviendrons. Pour l’étudier, Fabbri mobilise tout un ensemble de recherches antérieures, sémiotiques ou non, qui ont interrogé les créations de Klee. Il cite les facettes de son art qui ont été explorées, avec des réactions très diverses, par les philosophes Walter Benjamin, Nelson Goodman et l’anthropologue Arnold Gehlen, par le cinéaste Sergei M. Eisenstein, l’écrivain Giorgio Manacorda, et bien d’autres, avec une estime particulière pour les exégèses d’Hubert Damisch et du compositeur Pierre Boulez. Pour assoir sa réflexion, il s’appuie également sur les écrits de l’artiste, en particulier son Journal, le répertoire de formes que Klee crée et, entre autres, ses marionnettes. Il en découle – cf. le paragraphe que Fabbri intitule « Apodose. La lecture de Sphinxartig » – une analyse du tableau qui, comme le remarquent les auteurs de la postface, paraît plutôt « traditionnelle » (Beyaert-Geslin et Fontanille dans Fabbri 2024 : 255), où le plastique, y compris le chromatisme, est aussi étudié que l’iconique, et qui aboutit à un sens, sinon « caché » (id.), du moins « arcane » (id.) ou, mieux, « mythique » (92 et 239). Cette approche semble ne pas s’écarter de l’orientation que Félix Thürlemann a donnée à son étude de Blumen-Mythos (Mythe de fleurs, 1918) de Klee, avec une allusion aussi à la question du « semi-symbolique » (Fabbri 2024 : 85), reprise également par Thürlemann. Pourquoi, arrivé à ce point, Fabbri rouvre sa réflexion sur le poétique et insiste sur le divinatoire et le risque de la surinterprétation – avec un renvoi à la « lecture vertigineuse » de Benjamin (91) –, en ajoutant le terme « mantique » à « mythique » (92) ? C’est là qu’entre en jeu, à notre avis, l’arguzia de Fabbri (précisons que le terme italien ne correspond pas à l’argutie en français courant, mais désigne un raisonnement ingénieux, subtil, astucieux).

Paul Klee, Sphinxartig, 1919 (aquarelle, gaze et papier, 20 x 19,5 cm), reproduit dans Fabbri (2024 : 81)

- Note de bas de page 4 :

-

Dans la première ligne du poème traduit, on corrigera la coquille dans « la montagne des âmes » (Fabbri 2024 : 89) en traduisant plutôt « la montagne des animaux ».

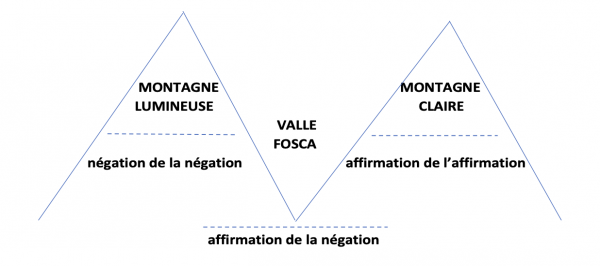

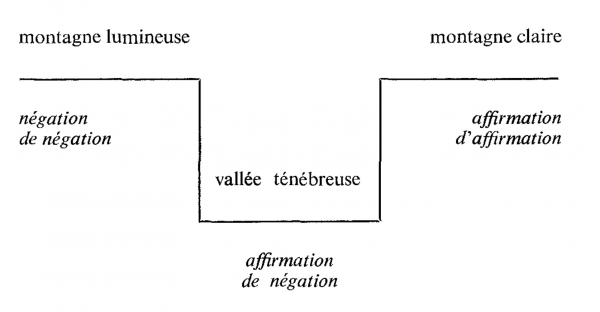

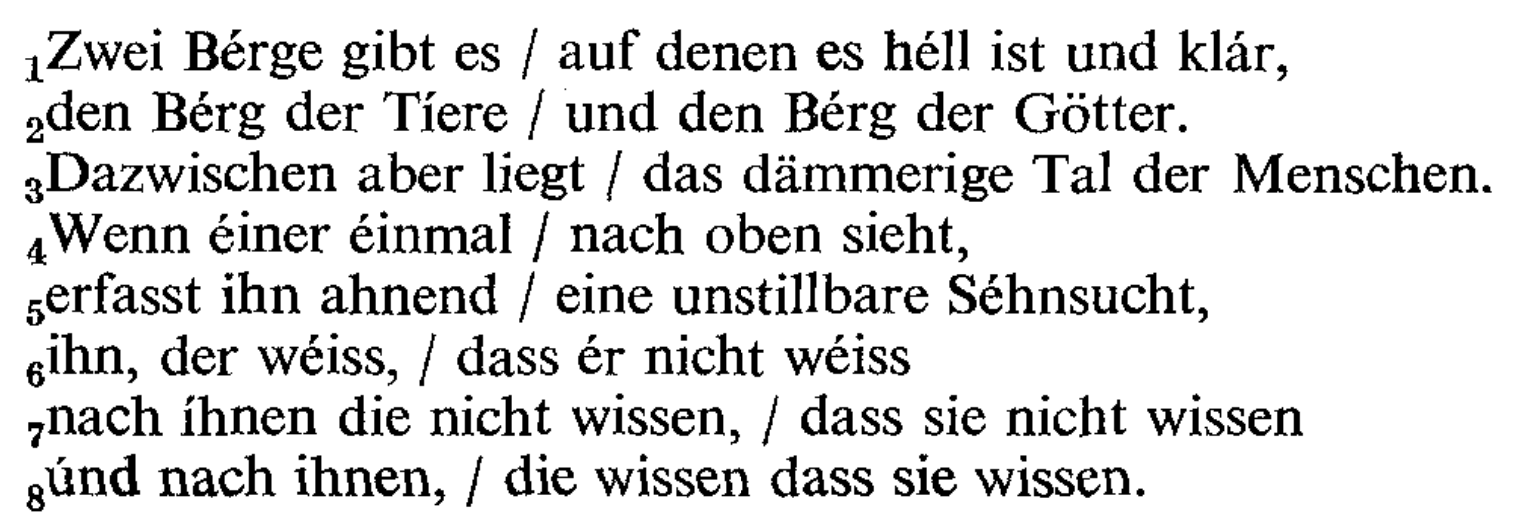

Il convient de remarquer que cette étude commence (« Protase ») par un commentaire de Roman Jakobson sur un poème de Klee (l’« octastique de 1903 » inclus dans le Journal de l’artiste ; ibid. : 77). Jakobson, avec qui Fabbri se confronte, en accord ou en désaccord, le long du livre, réapparaît donc à ce moment où l’analyse sémiotique « traditionnelle » (supra), à la fois du plastique et de l’iconique, semblerait être conclue. Fabbri la rouvre, non seulement à travers l’intertextualité d’une référence à Goethe (remarquée par les auteurs de la postface), qui investit « l’iconologie fantastique de Klee » (89), mais à travers le schéma qui aurait résumé, pour Jakobson, « la “conception spatiale purement métaphorique” » qui sous-tend le poème (90)4 :

Schéma supposé de R. Jakobson sur le poème de Paul Klee, reproduit dans Fabbri (2024 : 90)

- Note de bas de page 5 :

-

Roman Jakobson (1977 : 127-161, notamment 152-161) prête une grande attention à l’aspect graphique et aux valeurs phonétiques du poème de Klee, dont la traduction française restitue la disposition en vers ; car sur ces éléments s’articulent son analyse et son schéma :

Poème de Paul Klee, reproduit en original et en version française dans Jakobson (1977 : 152-153). - Note de bas de page 6 :

-

Il y a aussi une probable erreur concernant le dessin de Paul Klee Échafaudage pour la tête d’une sculpture monumentale (Gerust für Kopf einer Monumentalplastik, 1923), dont Fabbri (2024 : 92) affirme qu’il représente le même sujet que Sphinxartig à l’envers (et qui est reproduit dans cette orientation dans les versions italiennes du texte de Fabbri) ; cela doit sans doute être imputé à ses sources.

En regardant le schéma reproduit par Fabbri, le lecteur est saisi par l’incroyable ressemblance du supposé schéma de Jakobson avec la partie centrale du dessin de Klee. Ce que Fabbri ne dit pas est que ce schéma diffère profondément de celui de Jakobson, qui a visiblement été adapté, en transformant le raisonnement graphique sur la logique structurelle du poème (son articulation entre l’affirmation de l’affirmation et la négation de la négation)5 en une morphologie captivante semblable à celle de l’aquarelle. Et pour « dérouter » les quelques rares lecteurs familiers du texte jakobsonien, Paolo Fabbri justifie immédiatement en note « le motif triangulaire de la montagne et de la pyramide » en renvoyant à d’autres œuvres de Klee qui n’ont en réalité que peu ou rien à voir avec celle à l’étude, petite ruse qui cache l’astuce6.

Schéma de R. Jakobson (1977 : 155) sur le poème de Paul Klee

Comme l’écrit Goethe, cité par Fabbri en exergue de la dernière section de cet essai : « Les tours du philosophe te sont toujours connus ». Le tour astucieux de Fabbri n’enlève rien à la constellation des éléments réunis et à la richesse de son étude. S’il renforce sans doute l’efficacité de son argumentation, son analyse de Sphinxartig nous a conduit à appréhender tout un éventail des valeurs plastiques et sémantiques qui incitent à mieux regarder cette œuvre et à en questionner le sens.

Il est alors plus aisé de comprendre pourquoi, en conclusion de sa réflexion, Fabbri s’attarde sur le regard du Sphinx, qui « est une manière d’interagir avec nous » (Fabbri, 2024 : 91), ainsi que sur le problème de l’interprétation, et pourquoi il met en avant le Sphinx Égyptien qui, « à la différence du Sphinx Grec, […] est toujours orienté vers la connaissance ». Le titre du tableau devient alors icastique, dans l’acception du terme théorisée par Italo Calvino, à qui Fabbri probablement l’emprunte ; il s’agit de la capacité d’évoquer une image vive, incisive et mémorielle (cf. Calvino, 1988 : 57). Sfingiforme est le sens auquel le sémioticien se confronte dans sa quête sans trêve. Et Paolo Fabbri de nous dévoiler comment rendre cela humainement possible :

L’esprit et la facétie ont une racine commune : une force lumineuse et brillante. Ils invitent au jeu spéculatif et l’éclairent avec l’ironie et le sortilège. (Fabbri, 2024 : 93)