Partie III. L’architecte dans l’espace de la maitrise d’œuvre

Chapitre 4 – Les métiers de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage : une fonction de traduction1

Texte

L’examen de la fragmentation des missions dans le processus de construction montre que l'enjeu principal des professions est la remontée de leurs expertises vers l'amont du processus, vers la maîtrise d’ouvrage. De même la description des chassés-croisés des professions de la maîtrise d’œuvre au niveau du processus de production d’un ouvrage illustre finalement que le passage par les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage est une stratégie courue par de « nouveaux » métiers pour s’imposer dans cette division du travail. Pour autant, il subsiste une difficulté quant à l’identification des compétences nécessaires pour ce type de missions.

Aussi, ces missions sont-elles investies par les professions « historiques » de la maîtrise d’œuvre comme par les « nouvelles professions ». Tandis que les premières font valoir leur compétence sur la maîtrise de la qualité des constructions, les secondes mettent en avant la nécessité de « coordonner » ou « manager » le processus de construction. Faire face à la complexité des processus et réduire les incertitudes : telles seraient les fonctions des métiers dits « d’articulation ».

- Note de bas de page 2 :

-

Ce terme de « traduction » issue des travaux de l’approche socio-technique de Bruno Latour et Michel Callon est effectivement couramment repris par les professionnels eux-mêmes pour parler de leur mission. On le retrouve également utilisé dans les travaux de recherche urbaine avec la notion de « forum hybride » également issue de ce courant. Cf. entres autres Michel Callon, « Politique, expertise et marché : le triangle vertueux de la maîtrise d’ouvrage », in Les maîtrises d’ouvrage en Europe : évolutions et tendances, PUCA, 1998, pp. 145-154 et Guy Tapie, qui identifie parmi les compétences des architectes une capacité de « traduction », faisant de ces derniers des « passeurs stratégiques », cf. Sociologie de la fabrication des espaces – architectes et autres professionnels, Rapport d’Habilitation à Diriger les Recherches, Université Victor Segalen, Bordeaux 2, Section sociologie, op. cit., pp. 118-119.

Souvent ces rôles « émergents » sont désignés par les termes de « médiateurs » ou, mieux encore, de « passeurs ». Pour désigner les compétences requises par ces derniers, les termes « d’entredéfinition » ou de « traduction2 » sont passés dans le langage de la recherche urbaine. Toujours est-il que le constat de la nécessité de compétences propres à assurer le passage du langage d’un univers spécialisé à un autre et, par-là même, de l’allongement des chaînes de travail, demeure. Il s’agit donc ici d’interroger les usages de cette notion de « traduction » et de saisir à quels types de compétence et de positionnement dans les processus de production elle renvoie.

- Note de bas de page 3 :

-

Cf. Jean Claude Passeron, « L’inflation des diplômes. Remarques sur l’usage de quelques concepts analogiques en sociologie », in Revue Française de Sociologie, Vol. XXIII, 1982, pp. 551-584.

- Note de bas de page 4 :

-

Cf. l’intervention d’Alain Bourdin à l’occasion du séminaire « les maîtrises d’ouvrage en Europe : organisation et mode de fonctionnement », Ministère de l’Équipement - PUCA, les 26 et 27 novembre 1998.

L’usage analogique des concepts, certes discutable, possède ce mérite que d’obliger à être « plus attentif aux tâches de description qu’il impose, par ses adéquations comme par ses inadéquations3 ». Dès lors qu’on parle de « traduction » revient en scène la fameuse opposition et le débat entre « sourciers » et « ciblistes4 » : qui traduit et pour qui ? Poussons donc un peu plus loin la parenté littéraire : quel sens a cette traduction ? quelles modalités sont nécessaires à son bon fonctionnement ? Deux interrogations récurrentes pour approfondir la connaissance de ce qui, pour avoir été un simple constat de nouveauté, s’affirme à présent comme une tendance accrue. Prolongeant une l’interrogation engagée plus avant sur l’émergence de la notion de maîtrise d’ouvrage et des métiers de l’assistance à cette dernière, je restitue d’abord ici les changements actuels de l’organisation des maîtrises d’ouvrage pour, ensuite, rendre compte de la mise en place d’un monde de l’assistance et interroger les profils, modes, et logiques d’action de ces fameux « traducteurs » ou « go-between ».

4. 1. Du maître à la maîtrise

- Note de bas de page 5 :

-

Rappelons que la France est un des rares pays à donner un statut légal à cette activité avec la loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique du 10 juillet 1985. Comme on l’a vu, celle-ci instaure l’obligation de définir un programme.

Généralement le maître d'ouvrage est défini comme étant « celui pour qui on construit ». Définition classique. Le maître d'ouvrage est une personne physique ou morale clairement identifiable : un client ou un commanditaire qui, en somme, décide d’entamer une opération et une relation avec des acteurs capables de le conseiller dans ses choix, de concevoir son projet et de le réaliser pour lui. On est là dans le cadre d’une définition extensive où le maître d’ouvrage est, dans la chronologie d’une opération, l’instigateur. À cet égard, dans le triangle de la production urbaine et architecturale, on identifie de façon habituelle trois pôles : celui de la commande (le maître d'ouvrage), celui de la conception et de l'ingénierie technique (l'architecte, l’urbaniste et l'ingénieur) et, celui de la réalisation (les entreprises de construction). Si l’on en reste donc à cette définition basique, le maître d’ouvrage est le client ; celui qui décide de prendre le risque d’engager des fonds et de passer des contrats pour réaliser une opération5.

De la position de client à l’activité de maîtrise d’ouvrage

- Note de bas de page 6 :

-

Cf. Patrice Godier et Guy Tapie (coord.) et Michel Callon in, L’élaboration des projets architecturaux et urbains en Europe. Vol 1 : les acteurs du projet architectural et urbain, PUCA-MELT, 1997.

- Note de bas de page 7 :

-

La comparaison des situations françaises et allemandes d’un côté et espagnole de l’autre est de ce point de vue parlante. On observe dans les deux premiers pays la mise en place d’une offre d’intermédiation technique et « managériale » au profit d’un repositionnement plus fin de l’expertise architecturale, alors qu’à l’inverse, en Espagne, où la protection de la profession d’architecte est très forte et au centre des processus, le développement de missions d’intermédiation reste faible. Cf. les conclusions de Olivier Chadoin, « Structure et organisations… », op. cit.

- Note de bas de page 8 :

-

Cf. François Lautier, « La situation française : manifestations et éclipses de la figure du maître d’ouvrage » in Les maîtrises d’ouvrage en Europe : évolutions et tendances, PUCA, 1998, pp. 15-24.

- Note de bas de page 9 :

-

Françoise Choay insiste par exemple sur la distinction entre le financement des opérations et leur conduite opérationnelle qui peut être déléguée à une « entité juridiquement distincte » de celle prenant en charge la fonction d'investissement qui, poursuit-elle, est devenue « fondamentale en période de récession ». Cf. Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, PUF, 1990, pp. 461-462.

Pourtant, cette définition traditionnelle d'une maîtrise d'ouvrage identifiable à un « maître », unité donneuse d'ordres clairement identifiable, est aujourd'hui bousculée. L’autonomisation des fonctions de décision et d’investissement des maîtrises d’ouvrage a pour pendant un allégement de leurs fonctions techniques. Il s’ensuit un fort développement des fonctions de régulation et de traduction. Ces missions sont, soit autonomes et centrées sur des aspects techniques pointus, soit, sont le fait de métiers moins traditionnels de la maîtrise d'œuvre, et engagent alors des compétences de « management ». Devant l’effacement de « l’expertise reine » de l’architecte, au profit de dispositifs pluridisciplinaires dans des processus moins hiérarchiques que négociés6, les demandes de coordination et d’intermédiation augmentent7. Le terme unitaire de « maître » est d'ailleurs remplacé par celui de « maîtrise ». Ce dernier renvoie à un ensemble de fonctions (un processus propre de prise en charge de la définition de l'ouvrage), et non à une simple compétence dans le processus de production. Définie comme telle, la notion de maîtrise d’ouvrage relève plus d’une position dans un processus de production qu'à une profession instituée8. Ce phénomène s'illustre, en particulier, dans le développement des assistances à la maîtrise d’ouvrage, de métiers et de fonctions nouvelles qui tendent à se professionnaliser et à s'organiser. Elles contribuent d’ailleurs par-là à l'extension de la liste des fonctions et des occupations que recouvre le terme ensemblier de « maîtrise d'ouvrage ». On a désormais affaire à des ensembles organisés en vue de l'accomplissement de fonctions partielles de la mission globale de maîtrise de l'ouvrage (telles que celles d'investissement et de conduite d'opération9).

- Note de bas de page 10 :

-

Cf. Christian Topalov, Les promoteurs immobiliers, contribution à une analyse de la production capitaliste du logement en France, Paris, Mouton, 1974.

Le maître d’ouvrage n’est effectivement jamais un simple client ayant à choisir face à une offre pré-constituée de projets tel un consommateur commun. Au contraire, celui-ci a un « devoir de commande » qui suppose un risque car c’est lui qui décide de faire réaliser l’objet sur lequel il place un capital. Aussi, le maître d’ouvrage n’est pas un client comme les autres : il doit mettre en forme une commande et une organisation pour aller jusqu’à la réalisation concrète de son projet. Le processus de maîtrise d’ouvrage, décomposable en fonctions10, depuis la recherche de terrain, en passant par le financement, le montage, jusqu’à la vente et parfois la gestion des immeubles, suppose la mise en place d’une organisation. L’activité consiste donc également à passer des contrats avec des professionnels capables d’apporter une aide quant à la minimisation du risque que représente la production d’un objet non industriel. Fondamentalement définie par l’idée d’une prise de risque, l’action de décision et d’élaboration de la commande consistent alors essentiellement à travailler à la diminution de ce risque en agissant sur l’organisation du processus de production de l’ouvrage et sur les composantes du produit à réaliser.

- Note de bas de page 11 :

-

Sur l’appariement et les montages technico-économiques vus selon cette approche, Cf. Michel Callon, « Sociologie des sciences et économie du changement technique : l’irrésistible montée des réseaux technico-économiques » in CSI, Ces réseaux que la raison ignore, L’Harmattan, 1992, pp. 53-78.

Le maître d’ouvrage pourra par exemple établir des contrats incluant des clauses fortes vis à vis de ses partenaires ; industrialiser la production en se limitant à une gamme de produits au coût fixe et correspondant à une clientèle ciblée ; privilégier la reconduction d’équipes d’architectes et d’exécution… Les risques encourus par tout maître d’ouvrage qui engage une opération tiennent à deux éléments : d’une part, la stabilité des relations entre les partenaires d’une opération et leur compréhension partagée des objectifs, de l’autre, les garanties de réussite et d’adéquation du produit à sa finalité (vente, procès de travail d’une usine, logement pour une clientèle spécifique…). Dans tous les cas le maître d’ouvrage navigue entre deux conceptions de son activité : ou bien, privilégier la stabilité de son action en reconduisant des solutions éprouvées par le passé, ou, innover en reconfigurant son équipe, ses produits… Les maîtres d’ouvrage oscillent donc entre une conception stable et sûre de leur action et une volonté d’innover pour s’ajuster à de nouveaux segments de marché ou faire face à la concurrence. Face à l’aléatoire qu’engage toute opération, l’attitude se donne donc toujours comme un compromis entre d’un côté une stabilité forte des équipes de maîtrise d’œuvre et une standardisation des produits permettant d’aménager plus de certitude, et de l’autre, une volonté d’innover en matière d’organisation et de production pour améliorer les performances11, les produits, et s’adapter à de nouvelles clientèles (en particulier dans le secteur concurrentiel).

Plus généralement, dans la gestion de cette dialectique entre innovation et stabilité trois attitudes sont typiques :

(1) Les maîtres d’ouvrage peuvent s’appuyer sur des viviers d’architectes connus pour leur spécialisation sur certains produits (usine, bureaux, logements …) et ainsi être à même d’aménager un minimum de prévisibilité quant à la réussite des produits. On attend par exemple du concepteur qu'il possède une compétence forte dans le secteur (on parle de « vivier d'architectes spécialisés ») mais aussi et surtout des dispositions cognitives spécifiques au secteur : inventivité et réactivité pour la promotion immobilière privée par exemple.

(2) La standardisation des produits ajustés à un segment précis de marché est un moyen de faire diminuer les risques sur les ventes et la maintenance. Néanmoins, cette attitude devient rare et, nombreux sont ceux qui s'accordent pour dire qu'il n'y a plus de produits standardisés, qu'il faut désormais renouveler les produits pour toucher des fragments de clientèle précis qui restent constamment en mouvement

(3) Enfin, la stabilisation des relations entre les acteurs et la continuité dans la poursuite des objectifs tout au long de l’opération, peuvent être assurés par des acteurs intermédiaires ou des instruments de traduction des objectifs d’un registre à l’autre (documents, chartes, contrats…), lesquels préservent la coordination des différentes actions. À ce niveau, la capacité à composer de bonnes équipes de professionnels et surtout à coordonner l’action et les différentes phases du processus devient primordiale. Le besoin de compétences capables d’assurer la coordination dans le temps du processus et des diverses spécialités professionnelles est un fait toujours mis en avant. Cette volonté de tenir, et faire tenir, les dispositifs (acteurs et projet) est, là encore, à mettre en rapport avec une volonté de minimiser les risques.

Plus simplement, les manières dont la maîtrise d’ouvrage augmente la prévisibilité de son action tiennent à trois registres : la définition et l’étude préalable des produits ; le choix des acteurs de la maîtrise d'œuvre ; la gestion et le management des processus de production. Aussi, c’est en particulier sur ces trois registres d’action que semblent se positionner aujourd’hui les assistances à la maîtrise d’ouvrage, en tant qu’intermédiaire entre commande et projet.

Dire la « bonne » maîtrise de l’ouvrage

Désormais assistée et conseillée pour le montage et la réalisation des opérations, la maîtrise d’ouvrage est en mesure d’optimiser ses décisions et peut se réduire à un simple client. Parallèlement au placement d’intermédiaires entre elle-même et la maîtrise d’œuvre, l’autonomisation des fonctions de décision et d’investissement grandit. Dès l’instant où une spécialité professionnelle, qui se met en place comme profession de service, peut prendre en charge la gestion, la coordination et le montage des dispositifs de maîtrise d’ouvrage, les dispositifs intégrés (directement attachés à la fonction d’investissement et capables de couvrir toutes les fonctions du processus avec peu de recours externes) voient leur nombre diminuer au profit des dispositifs par opération. Autrement dit, le développement de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage permet le développement d’une maîtrise d’ouvrage réduite à la décision d’investir, qui s’entoure par opération de toutes les spécialités professionnelles en mesure de l’assister dans la minimisation de sa prise de risque. Selon un tel scénario on comprend que se structure un milieu professionnel d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

De fait, appréhender la notion de maîtrise d’ouvrage comme processus pose la question des professionnels capables d’assurer le passage de la décision à l’opérationnalisation. C’est ici que s’impose la notion de traduction comme objet d’étude : qui (ou quels métiers), est (ou sont) en mesure d’assurer le passage des objectifs du client à l’opération concrète ? Cette interrogation, pour aussi générale qu’elle se donne, engage en fait l’ouverture d’un espace de luttes professionnelles pour la définition des compétences capable d’assister les décisions et d’en renforcer la prévisibilité. Quelle compétence est-il donc légitime de mobiliser ? Dans la mise en place de cette offre d’assistance, on repère deux mouvements liés.

- Note de bas de page 12 :

-

Dans ce pays où la spécialisation des compétences est une tendance marquée, on assiste certes également à une délégation forte des fonctions de programmation mais celles-ci sont moins dirigées par une volonté de réussite technique que par une volonté économique de maîtrise des coûts. Ainsi, la profession de projektmanager (aussi nommée projekteuerer) ne consiste pas seulement à effectuer un travail technique sur le projet mais elle inclue également une volonté marquée de maîtrise des coûts et de coordination des acteurs en vue de la réalisation du projet. Ce professionnel de la « chasse à l’économie » est ainsi présent pour le compte du maître d’ouvrage dès le travail de conception de l’architecte et son rôle est de veiller à ce que le projet soit maîtrisé au niveau de son coût depuis sa conception jusqu’à sa réalisation. En ce sens, le travail de programmation constructive et de coordination de ces professionnels, moins souvent issus de formations techniques que les programmateurs français, est toujours réalisé en fonction d’une rationalité comptable. Pour eux, les bonnes solutions techniques sont, avant toutes choses, celles qui permettent une réduction des coûts et des délais dans leur mise en œuvre.

- Note de bas de page 13 :

-

Cf. pour exemple de cette volonté les actes du colloque de l’association d’ergonomie d’Orsay Ergonomie et conception architecturale, Université Paris Sud, 29 mai 2001, notamment les interventions de Christian Martin, « L’ergonome dans les projets architecturaux », Gérard Bouche, « Les enjeux de la programmation », Catherine Sauvagnac et Louise Beaudoin, « Participation à la maîtrise d’ouvrage : une bonne position pour l’assistance aux utilisateurs ? », ou bien encore l’intervention de François Daniellou, « Contribution de l’ergonomie à la conduite des projets hospitaliers – conception ou organisation », à la Conférence Internationale de la Santé au Travail, Montréal, 28 septembre 1999, texte disponible sur le site : http.www.santepub-metl.qc.ca.

D’abord la progressive structuration d’une offre de service de la part de métiers non traditionnels de la maîtrise d'œuvre est évidente. Il s’agit là des compétences liées au management, à la consultance, à la communication, voire à l’ergonomie et à l’ingénierie sociale. Ces professions ont en commun de rentrer dans le monde de la construction moins par leurs savoirs techniques que sur la base de leur capacité méthodologique et intellectuelle à participer à un travail sur les paramètres non matériels des produits (enquêtes de besoins, consultation, communication, gestion et coordination des processus…). Pour illustration de la présence croissante actuelle de ces métiers, citons, entres autres cas, le recours à des professionnels de l’organisation et du « consulting » pour l’aménagement des espaces de travail, ou encore la position actuelle des ergonomes qui interviennent pour la programmation d’équipements spécifiques dans le secteur de la santé. Dans l’ensemble, ces professions tendent à être de moins en moins cantonnées à l’exercice de leurs expertises sur des études en amont des projets. Il faut noter l’exemple des projekt-manager allemands12. Ces derniers interviennent pour rationaliser les coûts au niveau de la conception et de la production. Ils peuvent agir auprès des architectes et ingénieurs jusque dans le choix des matériaux. De même, les ergonomes semblent passer d’un discours et d’une action centrés sur les objets à une volonté d’intervention active dans les processus de conception et la conduite des projets13.

- Note de bas de page 14 :

-

Ce mouvement est récent. Pour mémoire : 25 % des entreprises d’AMO ont été créées entre 1991 et 1995, dont 12 % entre 1996 et 1998. Cf. aussi, Isabelle Chesneaux, Bernard Haumont, « L’assistance à maîtrise d’ouvrage : étude comparative », présentées lors des Jeudis de la commande, Ministère de l’équipement - PUCA, 21 octobre 1999.

Ensuite, du côté des professions traditionnelles de la maîtrise d'œuvre deux changement s’esquissent : la mise en place progressive d’offres organisationnelles de maîtrise d’œuvre incluant des services et, corrélativement, le glissement de certaines missions classiques de maîtrise d'œuvre vers des missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. On assiste, à ce niveau, à une remontée des professions de la maîtrise d'œuvre (ingénieurs, économistes, coordonnateurs et architectes) vers la préparation de la conception. Ce qu’illustre bien la demande croissante d’étude et de gestion de projet ; soit, de maîtrise des coûts, des délais et de la qualité. Du point de vue statistique, ces dix dernières années ont enregistré une très forte croissance des missions de conseil et d’expertise sans exécution dans le monde des métiers de la maîtrise d'œuvre. Parallèlement, le nombre des entreprises qualifiées sur des missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage n’a cessé d’augmenter14.

Pour exemple de la mise en place de cette offre de service, on peut citer l’intégration croissante dans les structures d’ingénierie de fonctions de conseil et d’étude en amont des projets. Plus parlant encore, une fraction de la profession d’économiste de la construction revendique aujourd’hui le modèle du quantity surveyor et la notion « d’ingénierie économique » pour repenser ses missions. Enfin, un indice évident de cette évolution existe chez les pilotes et coordonnateurs dans les procédures de certification et de qualification qui suggèrent la figure du project manager anglo-saxon déjà rencontré dans cette partie). On pourrait multiplier les exemples.

La mise en place de cet espace professionnel de l’assistance s’actualise donc sur fond de brouillage de la division entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d'œuvre. Finalement, tout se passe comme si se mettait en place un champ de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. D’un côté de nouveaux entrants y prétendent à une place, de l’autre, les professions de la maîtrise d'œuvre voudraient y étendre leur place.

4. 2. Entre traduction « active » et programmation

Cependant un propos sur les logiques de professionnalisation mettant à jour la manière dont chaque métier prétendant à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage tente d’imposer les limites de son territoire et une définition de la « bonne traduction », n’éclaire que de biais la question de la traduction elle-même et de son usage par les maîtres d’ouvrage. Il faut ici rappeler que tous les dispositifs de maîtrise d’ouvrage n’accordent pas la même importance à toutes les dimensions du processus et ne les prennent pas en charge de la même façon. Surtout, les objets produits, comme leur contexte de production, appellent des logiques d’action différenciées. Partant, pour saisir la mise en place d’un milieu de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, vaut-il mieux partir des objectifs assignés.

Au-delà des différences d’orientations, l’activité de tout maître d’ouvrage consiste à mettre en place des dispositifs ou systèmes d’acteurs aptes à résoudre de façon optimale l’équation coût/délais/qualité. Le maître d’ouvrage dit lui-même devoir « maîtriser » ces trois dimensions. Cette volonté de rendre les processus de production plus sûrs se traduit par une demande accrue de compétence en termes de « produit » et de « processus » ; donc, de demande en termes de missions de « préparation de la conception » et de « transmission de la conception ». Il s’agit de définir aux mieux les caractéristiques des constructions en fonction d’une cible de clientèle, d’une enveloppe financière et de caractéristiques techniques, comme de faire tenir ensemble dans le temps des équipes de production, de plus en plus segmentées, tout en faisant respecter les objectifs voulus à l’origine des opérations engagées. Au premier niveau, la « traduction » se fait par l’élaboration de documents de programmation et se situe en amont des processus. Au second, la « traduction » se veut « active » et prend place au niveau de l’organisation et de la coordination des processus.

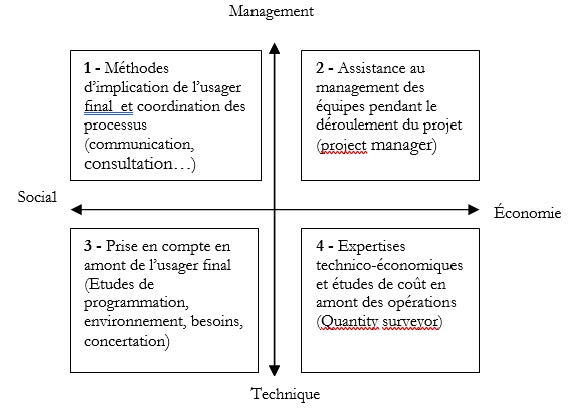

Ces deux dimensions (définition des produits / organisation et coordination des processus) fournissent un principe de compréhension de la distribution et du positionnement des métiers de la traduction, eu égard à la demande des maîtres d’ouvrage. Le croisement des dimensions de compétence recherchées par la maîtrise d’ouvrage dans les projets avec des figures professionnelles typiques des missions d’assistance permet de dégager quatre pôles idéaux-typiques à partir desquels se structure un monde de l’assistance où cohabitent à la fois des métiers traditionnels de la maîtrise d’œuvre (ingénieurs, architectes, économistes…) et de nouveaux métiers faisant leur entrée dans le monde de l’aménagement et de la construction (ergonomes, managers, consultants…).

- Note de bas de page 15 :

-

Sur l’univers de la « concertation » devenu aujourd’hui un sens commun des professionnels de la ville et de l’architecture cf. Sandrine Rui, La démocratie en débat. Les citoyens face à l’action publique, Armand Colin, 2004.

Le premier pôle, au croisement de l’implication des populations et des méthodes du management correspond à l’implication de professions non traditionnelles de la maîtrise d’œuvre dans les phases de « conduite et de transmission de la conception ». Pour illustration, signalons l’association croissante des populations dans l’élaboration des projets urbains par la mise en place de dispositifs de consultation, communication, voire « d’ateliers urbains15 ». C’est là, semble-t-il, un pôle vers lequel les ingénieurs conseil et les architectes semblent s'engager, tandis que les disciplines de la communication et de l’ingénierie sociale y sont présentes.

Le second pôle, au croisement des compétences de type managériales (animation, gestion de processus et d’équipes) et de la maîtrise économique des projets, semble assez bien correspondre à la figure revendiquée par certains pilotes ou coordonnateurs du project manager. Il s’agit là de maîtriser l’organisation des processus et de rationaliser les coûts de production. Souvent, cette intervention procède de l’entrée des sciences de la gestion et de l’organisation dans les processus. Le modèle de référence y paraît être celui de l’organisation dans l’industrie.

- Note de bas de page 16 :

-

Sur cette notion et son usage, cf. Sylvie Tissot, Les spécialistes du « lien social » : genèse du Développement social urbain, Communication au Colloque « Savoirs, travail et organisation », 22-24 septembre 2004, Université de Versailles-St-Quentin et Laboratoire Printemps, et aussi Vincent de Gaulejac, Michel Bonetti et Jean Fraisse, L’ingénierie sociale, Syros, « Alternatives sociales », 1989.

Le troisième pôle, au croisement des objectifs sociaux et techniques correspond à une vision particulière de la programmation qui concerne les études situées en amont des projets (études d’impacts, définitions des besoins…) et concerne les ingénieurs conseil et les programmateurs. Là aussi, il semble que ce soit une fonction bien investie par les architectes et les ingénieurs de formation dans la mesure où la dimension technique y demeure prégnante. Néanmoins, la considération des besoins et des usages, comme la confection d’études de clientèle, y font également se positionner les métiers de « l’ingénierie sociale16 » et commerciale.

Enfin, le dernier pôle identifié, renvoie directement à l’équilibre technico-économique des projets. Il correspond à une demande supplémentaire de prévisibilité sur les coûts ; d’études et de considération économique dans les projets dès la phase de « préparation de la conception ». Il semble qu’actuellement cette mission soit effectuée par des programmateurs professionnels ou assumée par défaut par les économistes de la construction. C’est sans doute en ce sens qu’une frange de cette profession fait aujourd’hui référence à la figure du quantity-surveyors pour repenser ses missions, comme on l’a dit plus avant.

Pour aussi partielle et schématique que soit une telle figuration idéale-typique, elle rend compte de l’enjeu des compétences à engager dans le travail de traduction. En particulier, on observe que ce qui importe dans ces missions, ce n’est pas seulement la fabrication d’études de programmation en amont des processus sur chacun des paramètres en présence, mais c’est aussi la capacité à croiser ceux-ci et à les porter dans le cours des processus. Produire des études de besoins ou des études économiques juxtaposées en amont de l’opérationnalisation des projets n’est pas suffisant, encore faut-il parvenir à la définition et la réalisation d’un projet qui fassent tenir ensemble chacune des dimensions présentes. C’est ce pari d’une assistance transversale qui semble faire actuellement « courir » les prétendants à une entrée dans le champ de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Traduction et rapport de fidélité

À partir de ces quatre pôles, les professions, nouvelles ou traditionnelles de la maîtrise d’œuvre, se disputent la vocation de « traducteur ». Chaque profession met alors en avant les capacités et atouts de sa qualification de base pour opérer le passage entre différents langages professionnels.

Chaque métier, voire discipline, déclare un caractère essentiel de ses savoirs et savoir-faire pour investir ces missions sans qu’aucun ne parvienne vraiment à stabiliser les contours d’une expertise. Les architectes évoquent une « culture de projet » qui serait « par nature transversale », les ingénieurs, leur formation à la fois technique et généraliste de haut niveau, les économistes, le caractère premier de la maîtrise des coûts, les pilotes et coordonnateurs, le caractère « nécessairement relationnel » de leur travail… tandis que d’autres, issus du monde de la consultance ou de l’ingénierie sociale en réfèrent à l’aspect essentiel de la gestion des processus et de l’association des populations à ceux-là. De même, les programmateurs se posent comme « hommes du savoir et du langage commun » et parlent de leur activité comme étant un « instrument indispensable de coordination et de contrôle ». Autrement dit, tantôt, c’est la compréhension de la « cible » (les usagers par exemple à travers des méthodes de consultation et de communication), tantôt c’est la « source » (le respect des coûts et des délais du projet par un ajustement technico-économique) qui sont posés comme principe. Effectivement, comme l’écrivait Roland Barthes c’est l’esprit de création qui distingue le traducteur du simple écrivant et c’est la nature de la traduction qui décide de l’existence de la fidélité.

- Note de bas de page 17 :

-

Albir Amparo Hurtado définit ainsi la traduction littéraire idéale selon un triple rapport de fidélité. Cf. La notion de fidélité en traduction, Paris, Didier Érudition, 1990.

Lorsqu’on s’en remet aux maîtres d’ouvrage eux-mêmes, le « traducteur » est défini comme un être doté de neutralité et d’universalité. A l’instar de la définition d’Albir Amparo17, celui-ci doit développer un triple rapport de fidélité : fidélité au vouloir dire de l’auteur, à la langue d’arrivée, et au destinataire de la traduction ; à la demande, aux acteurs de la maîtrise d'œuvre, au marché visé. De fait, les qualités pour investir ce genre de missions sont difficilement identifiables précisément en ce qu’elles s’apparentent plus à des qualités de « savoir-être » (attitude et capacités relationnelles) que de savoir-faire (méthodes) ou de savoir (expertise). En définitive, c’est bien la question du management des processus qui s’impose aujourd’hui comme un enjeu dans la redistribution des places.

- Note de bas de page 18 :

-

Comme l’explique Sylvie Tissot, ce terrain semble en effet le lieu de processus de reconversion militantes, où du « capital militant » peut être réinvesti. Cf. Les spécialistes du « lien social » : genèse du Développement social urbain, Communication au Colloque « Savoirs, travail et organisation », 22-24 septembre 2004, op. cit. Sur cette question des reconversions cf. aussi Christophe Gaubert, Marie-Hélène Lechien, Sylvie Tissot (Coord.), Les reconversions militantes, PULIM, 2005.

Dans la représentation que donnent les acteurs de l’activité de maîtrise d’ouvrage les mêmes éléments sont retenus avec de faibles variations selon les contextes. D’abord, l’aspect nécessairement pluridisciplinaire du travail est relevé. Il faut pratiquement « savoir tout faire ! » : être capable de comprendre tous les langages professionnels (architectural, économique, technique…) et avoir, surtout, une forte capacité à élaborer des compromis et à fabriquer des accords avec l’ensemble des acteurs. À en croire nos interlocuteurs, un bon professionnel de la maîtrise d’ouvrage et de son assistance ne doit en aucun domaine être un spécialiste mais, connaître et comprendre toutes les spécialités. Ainsi, dans une activité où aucun parti-pris professionnel ne doit dominer mais où ils doivent tous s’accorder pour la réussite de l’opération, on trouve beaucoup d’individus aux parcours pluriels18, parfois autodidactes. Tout se passe comme si un apprentissage éclaté et une identité non rigide, une capacité à prendre des options pragmatiques (en fonction d’une situation plutôt qu’en fonction de certaines valeurs) plutôt que l’accomplissement d’un rôle intériorisé était une condition ; une identité « d’homme pluriel » pourrait-on dire puisque dépourvu d’un ensemble de dispositions professionnelles actives et transposable. Tous soulignent qu’un « bon professionnel de la maîtrise d’ouvrage » ne doit jamais être un spécialiste et, surtout pas une personne partie-prenante de la maîtrise d'œuvre car il serait fatalement tenté par la re-création.

- Note de bas de page 19 :

-

Pour ce qui concerne l’aménagement urbain, Alain Bourdin identifie quatre domaines de référence : des savoirs stratégiques qui engagent des compétences juridico-économiques et réglementaires ; des capacités d’organisation et de coordination ; une connaissance de la science politique des villes (métropolitics) ; enfin, une capacité à appréhender des savoirs et des logiques cognitives différentes. Cf. « Les compétences dans l’aménagement urbain », in Cahiers RAMAU, n°1, juillet 2000, pp. 85-96.

- Note de bas de page 20 :

-

Bertrand Avril et Bernard Roth, La promotion immobilière ; construire pour autrui, Paris, Presses de L’ENPC, 1997

Ensuite, c’est l’aptitude à établir des compromis et coordonner les acteurs qui est mentionnée. En corollaire logique du premier élément, dans le propos des acteurs, la compétence d’un bon professionnel de la maîtrise d’ouvrage tient en sa capacité à monter de bonnes équipes de spécialistes en liaison avec l’objet à produire, comme à coordonner leur action en établissant des dispositifs (réunions, contrats, plans types…) capables de les faire concourir ensemble vers la réalisation d’un même but. Ce qui, par ailleurs, suppose des talents de montage juridique et réglementaire19. Alors, les termes utilisés pour parler de ces rôles sont ceux de « chef d’orchestre » de « manager », et, plus significativement encore, « d’alchimistes20 ». Qu’elle se traduise en termes de management, d’orchestration, ou de coordination, c’est toujours la même préoccupation qui caractérise l’activité de maîtrise d’ouvrage : celle de l’arrangement d’acteurs d’origines diverses, et aux intérêts particuliers, qu’il s’agit de faire tenir ensemble pour réaliser un but commun dans les meilleures conditions possibles.

Enfin, la disposition d’un bon ancrage local est le dernier élément abordé. Un bon ancrage territorial est compris comme un atout facilitant et la recherche foncière, et la composition rapide d’équipes sûres et efficaces pour répondre à des opérations comprises comme des « coups ». Il s’agit d’avoir sur le terrain, au sens propre du terme, une « antenne », ou « des oreilles », un relais capable d’apporter des informations pour agir avec un minimum de prévisibilité. À ce niveau, notons que le recours à une maîtrise d’œuvre locale est une règle du jeu reconnue de la promotion immobilière qui se fait sur un système de don et contre don, au sens où il permet d’établir un rapport de confiance et de réciprocité avec les instances élues d’un territoire ou d’une localité. Ainsi, nombre de promoteurs rapportent que l’une des meilleures façons de s’implanter et de réaliser des opérations sur une région consiste à faire appel à des professionnels bénéficiant d’une reconnaissance dans celle-ci. Dans le cas inverse d’une promotion sans appel aux compétences locales, les garanties de reconduction sont moindres. On retrouve donc là le fameux principe du déterminisme géographique des marchés qui conduit les architectes à s’allier (fut-ce seulement en apparence) avec des confrères locaux à partir du moment où ils concourent pour un projet hors de leur région d’implantation.

- Note de bas de page 21 :

-

Cité in Albir Amparo, La notion de …, Didier Érudition, 1990.

Finalement, l’identité des professions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ne se laisse jamais complètement discerner. Les facultés professionnelles requises oscillent toujours entre des dimensions techniques, économiques, sociales, et managériales. Autrement dit, il semble que les chefs de projet et les project manager se recrutent essentiellement sur des critères flous tels que le « charisme » et qu’ils sont souvent eux-mêmes des autodidactes. La professionnalité propre de ces métiers consiste alors à jouer d’une disposition mentale essentiellement pragmatique, « curieuse », et sans appartenance professionnelle forte (qui affecterait les jugements) pour établir des compromis et des passages entre les registres en présence et, au final, faire tenir les dispositifs composites de la maîtrise d’ouvrage. En d’autres termes, ils seraient porteurs d’une disposition à comprendre et à passer d’une logique cognitive à une autre. On rejoint ici la définition de la traduction comme « bricolage intellectuel » proposée par Claude Levi-Strauss à propos du monde littéraire21.

- Note de bas de page 22 :

-

La notion de compétence est justement définie comme « un art à base de qualités individuelles et d’expérience » ou, comme « l’ensemble des ressources professionnelles mises en œuvre dans la pratique ». Autrement dit, elle engage dans la définition de l’activité des propriétés sociales liées aux individus. Cf. Dominique Monjardet, « compétence et qualification comme principes d’analyse de l’action policière », in Sociologie du travail, n°1, 1987.

En conséquence, ces missions sont l’objet d’investissements de la part de formations universitaires généralistes (sciences politiques, sciences de l’organisation ou de la gestion, et sciences sociales) d’une part, et de professionnels de la maîtrise d'œuvre sur la base de trajectoires professionnelles dites « atypiques » de l’autre. Néanmoins, compte tenu des talents d’alchimistes évoqués par les maîtres d’ouvrage, il se pourrait que ces missions ressortissent moins à une expertise instituée par un quelconque diplôme ou une profession qu’à une « compétence22 » liée à des propriétés sociales et à une trajectoire.

Une pragmatique de l’assistance

Plus généralement, on peut s’interroger sur la mise en place de ces missions de traduction dans le monde de l’aménagement et de la construction. Certes, de façon croissante, les processus y sont segmentés, le travail s’y effectue par projet et la régulation s’y pose comme un enjeu. Pourtant, on peut encore questionner la pertinence et la consistance de cette offre de « traduction » qui, pour partie, trouve son pendant dans l’organisation de la production industrielle. Le débat qui s’ensuit couvre alors trois niveaux : celui des spécificités du secteur de la production urbaine et architecturale ; celui de la lutte des métiers pour stabiliser une définition professionnelle du « bon traducteur » ; enfin, celui des particularités sous-jacentes à la nature des objets produits.

- Note de bas de page 23 :

-

Sur l’usage de cette notion l’article de André Orléan est remarquable, cf. « Sur le rôle respectif de la confiance et de l’intérêt dans la constitution de l’ordre marchand » in La revue du MAUSS, n°4, 2nd semestre, 1994, pp. 17-36.

- Note de bas de page 24 :

-

Pour une illustration de ce propos cf. Olivier Chadoin, « La confiance comme conséquence : les conditions de la coordination architecturale », in Confiance et dispositifs de confiance, Cahiers RAMAU 2, Paris, Ed. de la Villette, 2001. pp. 95-134

- Note de bas de page 25 :

-

Cf. la notion « d’encastrement » ou embedness, chez Karl Polanyi, La grande transformation, Gallimard, 1987.

D’abord, rappelons que l’activité du secteur du bâtiment demeure largement structurée par des modes de fonctionnement pré-capitalistes. La concentration des structures n’y est pas encore dominante et les relations restent marquées par l’importance du face-à-face entre les acteurs. Les produits et procédés n’y sont que partiellement reproductibles. De ce point de vue, l’exigence d’un ancrage local des partenaires de travail de la maîtrise d’ouvrage est un fait significatif. La confiance dans les relations23, sans même parler des contrats et de la codification des missions, apparaît comme un mode de régulation de première instance. C’est ce dont attestent la reconduction des partenariats, la préférence de la commande pour des équipes locales, ou encore des relations qui restent encore assez largement structurées et régulées par l’interconnaissance des acteurs24. Aussi, on peut penser que les besoins de management et de coordination ne relèvent pas de toutes les situations de projet et qu’il subsiste d’autres modes de régulation. À cet égard, les secteurs de l’aménagement urbain et de la construction qui, rappelons-le, ne produisent pas des « marchandises comme les autres », apparaissent plus que jamais comme des activités « encastrées25 », sinon territorialisées.

- Note de bas de page 26 :

-

Constat qui débouche par ailleurs sur la question de l’exposition des personnes. Dès lors que les acteurs ne parlent plus au nom d’une expertise ou à celui d’une institution, c’est en tant que personnes qu’elles s’engagent dans les situations.

- Note de bas de page 27 :

-

Sur la posture pragmatiste de Richard Rorty cf., L’espoir au lieu du savoir, Albin Michel, 1995.

Ensuite, l’observation des profils des personnes assurant des missions de ce type conduit à s’interroger sur leur formation. Se définissant par l’usage d’un espéranto de l’aménagement et de la construction, il se pourrait que ces rôles d’intermédiation déplacent en effet le débat de la notion de « qualification » vers celle de « compétence ». En cela, les oppositions de professions et de disciplines pour définir la « bonne traduction » seraient décalées. Effectivement, le fait marquant de ces missions tient dans leur indéfinition et donc dans un découplage entre fonctions et qualifications. Leur pertinence se pose moins en termes de correspondance entre métier et fonction, de rôle ou d’expertise instituée, qu’en terme de « compétence » et de « pragmatisme ». On attend des traducteurs que leur action soit, non pas guidée par l’intériorisation de réflexes professionnels, mais par une capacité cognitive à définir des stratégies en rapport à des situations. Or, c’est justement sur la volonté de retrouver un ajustement entre ces fonctions et un métier institué, qu’achoppe le raisonnement des différentes professions en opposition pour prendre position sur ces missions. Ceci, au moment où les travaux actuels de sociologie de l’emploi montrent que ce désajustement entre qualification et fonctions touche de nombreux secteurs et qu’il semble vain de vouloir trouver un principe de raccordement entre ces deux termes. Les carrières des individus qui assurent ces missions sont d’ailleurs très rarement linéaires et procèdent de repositionnements et de reformations en cours de trajectoire. Aussi, est-il possible de conjecturer que l’investissement de ces fameuses missions peut trouver une autre voie d’accomplissement que la qualification et le repositionnement complet d’un métier, notamment à travers l’individualisation des carrières, une tendance déjà présente. En ce cas, ce ne serait pas l’action des instances professionnelles qui serait déterminante mais la mobilisation individuelle26. De ce point de vue, il faut rappeler que les maîtres d’ouvrage sont « pragmatistes ». Il n’y a pas de compétence qui s’impose de façon exclusive dans tous les projets. A l’inverse, une compétence est considérée comme bonne tant qu’elle est utile, pour paraphraser Richard Rorty27.

- Note de bas de page 28 :

-

Pierre Bourdieu montre, à propos du champ des constructeurs de maison individuelles, la nécessité de dépasser une approche en termes de « branche » ou de « secteur » qui agrège les entreprises produisant les mêmes produits comme s’il s’agissait d’un acteur unique. Aussi, développe-t-il une approche qui interroge les relations de complémentarité et de concurrence qu’entretiennent les constructeurs de maisons individuelles, qui montre que ces derniers agissent d’abord sous contrainte structurale. Cf. Les structures sociales de l’économie, Seuil, 2000.

Surtout, on ne peut défaire la question du management et de la coordination des processus, de celle du type d’objets produits. Si le problème est, et demeure, bien celui de la coopération des acteurs quels que soient les biens produits, il reste que la manière de coordonner elle-même diffère grandement selon les secteurs et les exigences de production qu’ils recouvrent. La réalisation de bâtiments répétitifs tels que ceux des chaînes hôtelières ou des supermarchés nécessite, surtout une capacité à maîtriser le temps et à comprendre des langages et logiques commerciales (plan commercial, localisation en fonction des chalandises…) tandis que les procédés techniques demeurent, quant à eux, relativement peu innovants. A l’inverse, les grands projets urbains et architecturaux réclament, entres autres choses, une capacité d’innovation technique et des facultés méthodologiques propres à assurer l’association des populations aux décisions. L’appartenance à des secteurs plus ou moins concurrentiels est également une variable de poids. Un promoteur qui doit faire face à des concurrents ne doit pas seulement se soucier de résoudre l’équation coûts/délais/qualité par projet, il devra aussi se préoccuper de la réaction et de la position des autres promoteurs28 avec lesquels il est en situation « d’interdépendance ». On pourrait encore allonger la liste des particularités.

Il ressort finalement, que la variabilité des dispositifs de coordination mérite moins d’être considérée au regard d’une différentiation par métiers qu’à celui d’une différentiation sectorielle par type de projet. C’est pourquoi, sans doute, la question des compétences pour investir ces missions reste l’objet d’un débat interprofessionnel continu.

* * *

La description du « travail professionnel » que réalisent les architectes en relation aux autres intervenants de l’acte de construire montre que la prise en charge des fonctions des processus de construction est l’objet d’une lutte permanente qui ne se réalise pas seulement dans les situations de travail (comme on a pu le voir précédemment avec la restitution monographique d’une opération particulière).

L’analyse, circonscrite à quatre professions de l’espace de la maîtrise d’œuvre, montre comment ce « travail professionnel » se réalise à la fois sur fond de pressions externes et relationnellement aux autres professions qui agissent dans cet espace. Plus encore, on a pu voir que les pressions qui pèsent sur l’activité des architectes existent par le biais d’une lutte entre les groupes professionnels, lesquels prétendent aussi faire leur place dans ce monde de la construction. Ainsi, les préoccupations environnementales, la qualité, l’ergonomie, la consultation ou « concertation » des habitants, sont les plus souvent portés par des professionnels qui entendent imposer une nouvelle exigence et définition de l’acte de construire, et avec elle prendre position dans les processus de construction. Dans ces jeux de concurrence ou chassés-croisés chacun fait valoir des atouts distincts et distinctifs. Au final, la part du processus de production dévolue aux architectes semble se réduire pour se recentrer sur le seul exercice de la conception. De cette fragmentation sourdent les problèmes de la direction et de la coordination des processus de construction et, une autonomisation des fonctions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Dans cette concurrence des professions, ou lutte des places, les architectes font en fait moins valoir une compétence de nature technique qu’une « culture » ou une « largeur de vue », notamment par la revendication de l’exclusivité de la notion de projet. Une telle attitude leur permet finalement de jouer d’un flou ou d’une indétermination quant à la nature de leur compétence, efficace pour s’assurer des repositionnements constants. Néanmoins, l’espace de la maîtrise d’œuvre n’est pas le seul lieu où se joue cette stratégie. Pour bien saisir la manière dont les architectes mobilisent le capital attaché à leur titre, il faut aussi maintenant considérer leur capacité de réaction à l’évolution des marchés de la construction.