L'accessibilité numérique, une approche éthique en bibliothèque ?

Une responsabilité à interroger : Enjeux, effets et intérêts pour les professionnels et les institutions. Digital accessibility: an ethical approach in libraries?

A responsibility to be questioned: Issues, effects and interests for professionals and institutions.

L’accessibilité numérique (AN), norme obligatoire, depuis 2009, pour les bibliothèques modifie la conception des interfaces des espaces documentaires numériques. Les institutions des bibliothèques tentent de réfléchir aux évolutions à apporter dans le parcours des usagers. La mission d’« égalité d'accès pour tous » des bibliothèques , conduit à questionner la dimension éthique qu’engage l’AN — recherche du bien-être d’autrui — pour les bibliothécaires (leurs manières d’agir). L’article cherche à étudier ce qui donne du sens à la mise en place de cette norme. Il est question d’interroger l’éthique de l’AN des espaces documentaires, ses enjeux définitionnels, ses effets auprès des professionnels et ses intérêts pour l’institution.

Digital Accessibility (DA), a compulsory standard for libraries since 2009, is changing the design of interfaces for digital document areas. Library institutions are trying to think about the changes that need to be made to the user experience. The mission of libraries to provide 'equal access for all' raises questions about the ethical dimension of the DA - the search for the well-being of others - for librarians (and the way they act). The article looks at what gives meaning to the implementation of this standard. It examines the ethics of the NA of documentary spaces, its definitional issues, its effects on professionals and its interests for the institution.

Introduction

Les recherches sur l’éthique du numérique abordent principalement cette notion dans l’étude des interfaces numériques à travers l’analyse des conditions mêmes de la vie éthique — qui désigne, selon Spinoza (1677), la conduite de la vie, de la raison et des actions des citoyens — pour chaque individu et les transformations majeures qu’elle implique (les RGPD, les algorithmes, etc.) (Cardon, 2019 ; Rieffel, 2014). Pourtant, il nous semble important de relever qu’avant d’impacter les actions des publics, ces interfaces sont conceptualisées par des professionnels qui se questionnent sur leur processus de production pour proposer des outils adaptés.

- Note de bas de page 1 :

-

Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 novembre 1991 : https://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/charte_bibliotheques91.pdf

Nous nous intéressons dans cet article à l’Accessibilité Numérique (AN) des espaces documentaires numériques des bibliothèques, notion devenue une obligation légale depuis 2009 pour ces institutions et qui repose sur des principes éthiques édités dans la charte des bibliothèques de 19911 que nous souhaitons discuter puisqu’il est question de mise en place de l’« égalité d’accès pour tous » et plus spécifiquement aux personnes en situation de handicap « pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque individu » face à l’usage des outils numériques.

À travers la création de ces espaces, les professionnels des bibliothèques sont invités à engager une démarche réflexive sur leur manière d’agir et de procéder pour rendre les interfaces numériques accessibles. La mise en place de l’AN dans les espaces numériques des bibliothèques a modifié le travail des professionnels et relancé les discussions sur le rôle de l’institution et les membres qui la composent : « elles doivent rendre leurs collections accessibles par tous les moyens appropriés » (p1) puisqu’ils sont garants de la mise à disposition des documents et informations.

L’observation de cette mise en conformité m’amène aujourd’hui à questionner la dimension éthique de l’AN des espaces documentaires, ses enjeux définitionnels, ses effets auprès des professionnels et ses intérêts pour l’institution. Il est question dans cet article d’interroger les manières d’agir des professionnels des bibliothèques : pourquoi agir et mettre en place l’accessibilité ? Pourquoi les professionnels choisissent-ils d’agir d’une manière plutôt qu’une autre ? Comment les professionnels sont-ils accompagnés pour répondre aux enjeux d’accessibilité ? L'injonction à l'AN des bibliothèques relève-t-elle d'une tension entre responsabilité individuelle et collective ? Qu’implique chacune d'entre elles pour la mise en place de l’AN ?

Pour exposer notre propos, nous nous appuyons, sur l’analyse de la bibliothèque numérique Gallica (1997) de la Bibliothèque nationale de France (BNF) figure de référence dans la sphère des bibliothèques pour son statut d’établissement public et ses missions de collecte, conservation, enrichissement et communication du patrimoine documentaire national ainsi que pour la quantité de documents (plus de huit millions en 2021) présents qui renvoient vers un modèle comprenant l’ordre des connaissances, des contenus, des normes d’organisation et d’une conception de la relation au public (Rondot, 2022) pour l’institution.

- Note de bas de page 2 :

-

La loi française n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000809647/

- Note de bas de page 3 :

-

Le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) créé en 2009 par la DINUM https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/

- Note de bas de page 4 :

-

La Boîte à outils du numérique en bibliothèque - Fiche pratique n°5 L’accessibilité numérique en bibliothèque :https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Parution-de-la-fiche-n-5-Accessibilite-numerique-en-bibliotheque-dans-la-Boite-a-outils-du-numerique-en-bibliotheque

Nous nous appuierons à la fois sur l’analyse sémiotique de Gallica et les discours qui l'accompagnent (rapport annuel 2020 ; la page à propos de Gallica et des entretiens et observations situés d’un groupe de travail sur la mise en conformité de Gallica réalisé en mars 2021). Puis sur l’analyse de textes politiques qui régissent l’AN (la loi française n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances2 et le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA)3 et les bibliothèques (Boîte à outils du numérique en bibliothèque : Fiche pratique n° 5 L’accessibilité numérique en bibliothèque4) puisque ces modes de communication permettent de présenter les pratiques sociales (Hüet, 2006) et les stratégies d’accessibilité qui s'exercent au sein de la profession, aspect qu’il faut questionner pour mieux comprendre l’ensemble des défis éthiques qu’engage la « révolution technologique » (Le Marec, 2006) pour les bibliothèques.

L’enjeu de cette contribution est de montrer comment l’accessibilité numérique s’inscrit dans une évolution sociétale des bibliothèques. Mobilisant des références en Sciences de l’information et de la communication, notre analyse entend discuter premièrement la manière dont la notion d’AN s’inscrit dans des enjeux éthiques pour les bibliothèques, deuxièmement, comment elle se traduit dans la stratégie de l’institution face aux publics. Enfin, nous discuterons la manière dont la construction de ces interfaces est le reflet des définitions et perceptions des professionnels.

1. Accessibilité numérique : enjeux éthiques pour les bibliothèques

1.1. Principe général « d’égalité pour tous » dans les bibliothèques numériques

- Note de bas de page 5 :

-

Étymologie du mot accessibilité : www.cnrtl.fr/etymologie/accessibilit%C3%A9

- Note de bas de page 6 :

-

Définition « accessibilité numérique » de la W3C - https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/fr#contexthttps://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/fr - context

- Note de bas de page 7 :

-

Définition « accessibilité numérique » de la World Wide Web Consortium (W3C) - https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/fr#context

La mise en place des services numériques dans les bibliothèques conduit à de nombreuses questions vis-à-vis des usagers (les données personnelles, etc.), et notamment l’accessibilité des contenus ce qui nous occupe ici. Selon de nombreuses théories philosophiques (Aristote, 1837 ; Ricoeur, 1990 ; Kant, 1788), toute action humaine a une dimension éthique c’est-à-dire que « les actes humains sont par définition moraux » comme l’exposait St Thomas d’Aquin. Chaque acte conduit à penser à soi et à l’impact envers autrui. L’AN n’en fait pas exception puisqu’elle signifie ce qui est accessible, approachable5 et désigne plus spécifiquement que les outils technologiques sont pensés et conceptualisés afin que les usagers handicapés puissent les utiliser6. Les personnes en situation de handicap peuvent de ce fait « percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer au web »7 comme les autres citoyens.

- Note de bas de page 8 :

-

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

Rappelons que l’AN est une obligation légale pour les institutions publiques et est contrôlée par le RGAA. De ce fait, elle reprend les principes de la loi française du 11 février 2005, de la définition de l’AN du W3C, les WCAG8, et le RGAA afin d’encadrer et définir, en France, la mise en accessibilité des sites web pour les personnes en situation de handicap. Elle demeure pour les bibliothèques une démarche reposant sur une volonté « de régulation et de cohésion sociale » (Huët, 2006) et de réduction des discriminations d’accès à l’information. En d’autres termes, cette démarche a pour leitmotiv « la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes » (Ricoeur, 1990, p. 202), reposant ainsi sur des volontés éthiques, selon la loi, puisque ce n’est plus aux personnes handicapées de s’adapter à la société, mais bien à la société de prendre en compte leurs difficultés pour créer des services inclusifs.

- Note de bas de page 9 :

-

Ces critères sont vérifiables à l’aide de tests à réaliser, proposés par le référentiel dans chaque thématique.

La loi met bien en évidence que les acteurs économiques et sociaux publics — dont les bibliothèques font partie — doivent accompagner à l’égalité d’usage de tous les citoyens, quelles que soient leurs compétences en créant des interfaces utilisables et accessibles. L’accessibilité devient un principe « d’éthique générale » (Vitali Rosati, 2012) à appliquer par tous les citoyens. Pour appliquer ce principe, une « nétique » (Vitali Rosati, 2012) de l’accessibilité se met en place par une élaboration de normes, de pistes, de codes généraux, présentés dans le RGAA, sur lesquels les professionnels des bibliothèques peuvent s’appuyer (Pereira, 2009) pour construire leur interface. Ces normes s’organisent autour de treize critères9 de conformité reposant sur quatre principes généraux : perceptible ; utilisable ; compréhensible ; robuste. Ces critères reposent, selon la loi, sur un principe fondamental d’égalité de tous face à l’accès et usage des sites web puisque les conditions à l’exercice de la recherche documentaire doivent être réunies pour tous les usagers, quelles que soient leurs compétences et leurs difficultés dans l’interface.

L’inaccessibilité des espaces numériques des bibliothèques est présentée comme une discrimination face aux handicaps, puisqu’il y a une inégalité d’accès aux services, du fait, d’un manque de définition des facteurs situationnels et environnementaux des espaces documentaires numériques —nombreux et non exhaustifs — qui peuvent créer des situations dites d’empêchements — forme multidimensionnelle des difficultés rencontrées — pour les usagers (Ébersold, 2015). La responsabilité de l’éloignement des publics handicapés, dans les bibliothèques, est de fait une « responsabilité environnementale et par extension sociale » (Pinède, 2018). En effet, la création des interfaces des bibliothèques renvoie à un nouvel environnement d’usage. Cela implique pour les professionnels qu’ils s’interrogent sur leur « manière d’agir » et plus précisément sur la prise en compte du cadre social qui conduit les interactions entre les humains et les interfaces (Proulx, 2002) des bibliothèques.

En vertu des principes moraux, les bibliothèques tentent de contextualiser cette norme générale dans leurs discours et pratiques face au numérique.

1.2. Vers une pratique située pour les bibliothécaires dans les bibliothèques numériques.

Comme le relève Aristote dans « Éthique à nicomaque », « dans toute action, dans tout choix, le bien c'est la fin » (Aristote, livre I 1094a - 1095a, 1992). Les bibliothèques ont le devoir et la responsabilité de se conformer aux critères du RGAA pour rendre leurs interfaces accessibles. En France, Pour tenter de contextualiser, organiser et réglementer l’AN dans la profession (Bessières, 2017) des bibliothèques, le ministère de la Culture (dont les bibliothèques dépendent indirectement) a rédigé un document — la Fiche pratique n° 5. Le titre de ce texte nous donne des indications sur ses vocations. Le terme de « fiche pratique » utilisé donne lieu à l’idée d’un support composé d’une multitude d'éléments nécessaires et indispensables (Seurrat, 2019) à la prise en compte de l’accessibilité dans la sphère des bibliothèques. Le document a donc pour fonction de donner des prescriptions, normer l’AN et définir les conditions et la méthode (Vitali Rosati, 2012) permettant aux professionnels de prendre en charge ce principe dans la conception des espaces documentaires numériques. Le ministère cherche ainsi à justifier, accompagner, sensibiliser la démarche d’accessibilité auprès des bibliothécaires afin d’accompagner vers la conviction d’une société plus juste (Ricoeur, 1990).

Le ministère contextualise ainsi l’AN dans les bibliothèques sous deux angles. Le premier sous l’angle de « l’accessibilité normative » (p15) directement lié aux réglementations et à la loi qui répond au principe général d’accessibilité exposé aux regards des missions des bibliothèques. Les principes qui découlent sont adaptés au contexte des bibliothèques comme par exemple la nécessité « de prévoir des services et un accompagnement spécifique, pour les publics empêchés de lire » (p15). Et le second sous l’angle de « l’accessibilité d’usage » (p15) — en lien avec la méthode de conception — qui fait référence directe à la manière concrète de procéder en bibliothèques et qui se veut non exhaustive face à tous les types de handicaps. Ces règles très concrètes (« Les contenus audio et vidéo doivent être assortis de sous-titres » p 23) provenant du RGAA sont présentées aux professionnels.

Ce document montre que l’institution souhaite constituer une vision concrète de ce qu’est l’AN en bibliothèques pour les professionnels. Ce document est un support de discours dédié à l’intronisation de l’accessibilité en bibliothèque qui repose sur trois logiques « une logique pragmatique d’élaboration de savoirs pratiques » en lien avec les bibliothèques, « une logique herméneutique » de cadrage de l’accessibilité en bibliothèque (l’interprétation des textes de loi et du RGAA) et « une logique normative d’institution de valeurs » (Seurrat, 2019). L’institution à travers ce texte introduit un principe d’« éthique appliquée » (Vitali Rosati, 2012) de l’AN qui a pour objectif d’indiquer des comportements et actions à avoir dans la construction des espaces documentaires des bibliothèques. Il examine et élabore des principes spécifiques pour les bibliothèques numériques dérivés du principe général d’AN. Malgré la contextualisation des réglementations, celles-ci semblent encore difficiles à appliquer.

- Note de bas de page 10 :

-

La Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) est un rassemblement international d'associations représentant les intérêts des bibliothèques, des services d'information et leurs publics : https://www.ifla.org/

- Note de bas de page 11 :

-

L'Association des bibliothécaires de France (ABF) regroupe des bibliothécaires professionnels et bénévoles depuis 1906 : https://www.abf.asso.fr/

- Note de bas de page 12 :

-

Le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de 1994

https://www.abf.asso.fr/6/46/985/ABF/manifeste-ifla-unesco-sur-les-bibliotheques-publiques-2022 - Note de bas de page 13 :

-

Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de 2022 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000112122_fre

Afin d’engager des réflexions sur leur mission et l’évolution de leur métier, les bibliothécaires s’organisent autour d’associations internationale (IFLA)10 et nationale (ABF)11. Ces échanges les conduisent à introduire ; dans des documents qui sont pour eux des figures de référence (Catellani et al., 2017) comme le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de 199412, modifié en 202213 et la charte des bibliothèques de 1991 ; mais de manière partielle le principe d’accessibilité dans un principe plus général de « responsabilité collective » (Cossette, 2017) et sociale auquel ils sont confrontés. Puisque d’après le Code de déontologie du bibliothécaire, le rôle des professionnels est « d’optimiser l’accès à l’information, son archivage et sa diffusion […] dans l’intérêt du bien-être social, culturel et économique » (p1).

À travers ces textes d’accompagnement, il semblerait que la profession cherche à instaurer une « éthique professionnelle » (Bessières, 2017) de l’accessibilité, pour tous les bibliothécaires, reposant sur des enjeux axiologiques (valeurs) et déontologiques (obligations concrètes, normes, règles à adopter) collectifs, auxquelles ils doivent adhérer. Il s’agit d’afficher un positionnement professionnel et de montrer un consensus entre les pairs (Bessières, 2017) et ainsi former un groupe professionnel (Chapoulie, 1973 ; Dubar et al, 2015) légitime et en quête de reconnaissance (Pailliart, 1993.).

Pourtant, une difficulté semble persister face à l’AN pour les professionnels : comment combiner les enjeux d’exploration, d’identification, d’interconnexion, d’exploitation des fonds documentaires (Papy et Leblond, 2009 ; Andro et al., 2012 ; Desprès-Lonnet, 2009) avec ceux de l’accès des personnes handicapés ? Les établissements — comme c’est le cas de la BNF — introduisent l’AN dans leur discours pour engager des démarches et réponses à cette norme.

2. Accessibilité numérique : une démarche pour les professionnels des bibliothèques

2.1. Une démarche éthique communicationnelle pour les institutions des bibliothèques

La Bibliothèque Nationale de France (BNF) — de par son statut d’établissement public sous tutelle du ministère de la Culture — introduit la notion d’AN dans la stratégie de développement de sa bibliothèque numérique Gallica. De fait, cette institution a la responsabilité de prendre en compte les directives gouvernementales dans sa politique et ses missions face à la conception de ses outils numériques. À l’égard de l’AN, la responsabilité des bibliothèques est double. Premièrement, une « responsabilité juridique » encadrée par la loi. Deuxièmement, une « responsabilité morale » (Cossette, 2017) engageant un principe de conduite — faisant appel à leur raison — celui d’inclure les publics dans la démarche de conception.

L'institution engage une posture de communication pour promouvoir les intérêts généraux (Zemor, 1996) de l’accessibilité qu’elle défend auprès de ses publics et ses confrères en l’introduisant dans son rapport annuel. On y trouve des allusions à l'AN comme « l’accès des collections au plus grand nombre » ; « faciliter la recherche » (rapport d’activité de la BNF de 2020). L’intégration de la question de l’AN conduit l’institution à construire une « éthique de la responsabilité » (Cossette, 2017) auprès de ses professionnels. En effet, les discours montrent une préoccupation de démocratisation et de médiation de la part de la BNF et une recherche de fiabilité et de confiance (Cossette, 2017) auprès des publics.

La définition de l’AN se transforme pour promouvoir l’accessibilité à la documentation, quel que soit le profil de l’usager. Dans l’item « accessibilité » du site de Gallica, elle inclut les dimensions éthiques d’accès aux personnes en situation de handicap face au numérique soutenues par la sphère des bibliothèques. L’usage est ici remis au centre de la définition de l’AN pour les bibliothèques. Le déterminisme « sans difficulté » expose l’usager du point de vue de ces « empêchements » et de son expérience d’usage (en fonction des situations, des compétences, des croyances et habitudes qu’il possède et qui pourraient entraver son utilisation du dispositif). L’emploi d’un tel qualificatif montre une volonté d’inclure un grand nombre d'usagers dans la conception de l’interface.

On perçoit que la BNF cherche à instaurer une « éthique des discours » (Paveau, 2016) puisqu’elle présente dans les définitions de l’accessibilité des critères d’acceptabilité de l’accessibilité de ses interfaces en fonction des valeurs reconnues par les usagers dans Gallica lors de leurs recherches. Elle cherche une consécration, de la crédibilité (Catellani et al, 2017), de l’acceptation auprès des professionnels des bibliothèques en les incluant indirectement dans les définitions. En effet, ils sont exposés puisque la question de l’usage de l’interface conduit à s’interroger sur la mise en pratique de cette injonction. L’accessibilité numérique en bibliothèque implique une « réflexion sur l’action » (Vitali Rosati, 2012) des professionnels des bibliothèques.

2.2. L’accessibilité une déontologie demandant des connaissances, une implication personnelle des professionnels

Afin de mieux comprendre le rôle des professionnels des bibliothèques et leurs injonctions dans la mise en place de l’AN des espaces documentaires, nous avons observé le groupe de travail chargé de l’audit pour la certification en « accessibilité numérique » de Gallica entre mars et juin 2021 et interrogé, de manière indirecte, les développeurs (questionnaire en ligne) et de manière directe certains chefs de projets (entretiens en visioconférence). Ces observations ont permis d’examiner l’organisation et la part plus ou moins importante accordée à cette démarche. Il semble que l'accessibilité encourage un engagement personnel des professionnels, reposant ainsi sur leur déontologie. On entend par déontologie « la théorie des devoirs dans des situations professionnelles » (Terrenoire, 1991) — c'est-à-dire une volonté personnelle des bibliothécaires à s'intéresser à l’accessibilité et introduire des règles à respecter. D’après le discours d’un Ingénieur analyste fonctionnel Service Études et Développement et chargé des appels d’offres « Les développeurs qu’on embauche ont une sensibilisation à l’accessibilité, pas de formation ou d’expertise ». Autrement dit, de par le peu de définitions et d’accompagnement proposés et réalisés, l’institution se repose sur l'intérêt, l'appétence et la volonté des professionnels à répondre à cette obligation.

Les professionnels semblent s’autoformer ou avoir recours à des formations en ligne ou courtes « Autoformation, déduction d’après audit et dernièrement une journée de formation » (développeur Drupal 8), « formations organisées par la BNF dans le cadre du marché (experts accessibilité sur quelques jours), le reste en ligne sur le web en recherchant ». De fait, le manque de définition et d’accompagnement, comme nous venons de le relever, pousse l’Institution, non pas à focaliser son choix d’entreprise ou le recrutement du personnel sur des individus maîtrisant cette question, mais davantage sur des individus ou entreprises déjà sensibilisés à cette notion qui seront capables de l’intégrer dès le début. Une implication personnelle rentre donc en jeu puisqu’il n’existe pas une réelle « compétence » à détenir selon l’institution. Une démarche plutôt de l’ordre de l’instinct, de l’appétence se met d’abord en marche pour ensuite se poursuivre sur une approche plus technique en lien avec le développement de l’interface.

D’après nos observations, si ces professionnels s'intéressent à l’accessibilité c’est en priorité, car ils se questionnent sur l’impact de leur travail sur les usagers et sur la société. Ces professionnels ont une volonté d’utilitarisme (Bentham, 1789), cherchant à évaluer les conséquences de leurs actes face au bonheur des individus. Ce souci éthique conduit les professionnels à introduire eux-mêmes l’accessibilité dans leurs décisions et actions face à la construction de l’interface. Une incorporation de l’habitus des missions se met en marche chez ses professionnels construisant une illusion identitaire des bibliothécaires puisque l’accessibilité est représentée comme « une synthèse intermédiaire et incomplète, transitoire et changeante » (Kauffman, 2001, p. 228). D’après le discours d’un chef de projet de Gallica, — « Je me suis intéressé à l’accessibilité, parce que je suis directement touché par le sujet dans mon entourage » —, la responsabilité collective sur laquelle repose l’accessibilité de Gallica — exigence, groupe de travail créé, application de la boîte à outils du ministère — se transforme pour laisser place à une « responsabilité individuelle » (Cossette, 2017) des professionnels de la BNF. Ils sont seuls à engager des démarches pour mettre en place cette norme « souvent pour tester je demande à une collègue en situation de handicap. » (Expert fonctionnel).

Comme l’expose le ministère dans son document de référence « La sensibilisation de l’ensemble des personnels de la bibliothèque […] reste un minimum à atteindre. » (p40 - Fiche pratique n° 5). La volonté des Institutions des bibliothèques et particulièrement de la BNF est de développer la sensibilisation et la formation à « l’AN » auprès de son personnel et des autres usagers.

3. La construction des espaces documentaires numériques : reflet des approches des professionnels ?

3.1. Accessibilité numérique : miroir d’une ambivalence entre diffusion, valorisation et volonté de donner accès au patrimoine dans l’interface

Le projet d’origine de Gallica (1997) permettait de donner accès aux documents sous leur forme originale. Cette perspective engage le travail de conservation et d’archivage de la bibliothèque. Le bibliothécaire doit réfléchir en amont à la préservation du document, sa diffusion, sa modification et son interprétation par le public. Ce dernier aspect modifie la démarche de la bibliothèque quant à la préservation du patrimoine et la place des usagers. Le numérique est perçu comme « un potentiel technique matériellement activable » et une « mise à disposition d’une forme écrite » (Desprès-Lonnet, 2009) difficilement contrôlable puisque l’interprétation et le sens donné aux contenus reviennent à l’usager. Avec l’augmentation de documents dans Gallica, la BNF semble relever une interrogation supplémentaire : après avoir donné accès aux documents, que deviennent-ils dans les mains du visiteur ? Quelles nouvelles formes et rôles vont-ils prendre ? Ces éléments échappent à l’institution qui ne contrôle plus le parcours numérique des documents après sa diffusion. Elle formalise l’organisation de sa bibliothèque avec la création d’une charte documentaire en 2004, guidant les professionnels dans le choix des documents à numériser. Cette démarche s'oppose donc au principe d’accessibilité de « donner accès à tout, pour tous, partout ».

Les critères de numérisation édités dans cette charte, conduisent à une considération limitée des usagers dans l’interface en opposition avec la mission des bibliothécaires qui est de décrire, ordonner, classer et organiser l’ensemble des documents numérisés, afin de donner les clés d’accès (Desprès-Lonnet, 2009) aux usagers. Pour tenter de pallier cette difficulté, la page d’accueil ouvre sur la recherche, mais également sur la mise en place de parcours contextualisés définis (figure 1) énonçant ainsi une « mise en communication » (Davallon, 2006) du patrimoine qui permet à l’usager d’entrer en contact avec le document.

Figure 1 : Capture d’écran page d’accueil Site web Gallica (12-03-21)

Pourtant, la mission d’indexation numérique — représentée par des notices documentaires standardisées au langage documentaire (voir figure 2) — des documents des bibliothécaires sur laquelle repose la description des documents et la recherche semble refléter davantage une volonté de valorisation du patrimoine.

Figure 2 : Capture d’écran notice documentaire page détail d’un document site web Gallica (23-03-21)

De plus, selon la charte documentaire, la numérisation s’appuie sur des protocoles normés qui permettent une numérisation à grande échelle, pour un travail en réseau (P8). L’interface Gallica est donc le miroir des approches des bibliothèques et plus spécifiquement de celle de la BNF, cherchant ainsi à valoriser son image, à normaliser et automatiser les processus de numérisation des documents et de conception des interfaces afin d’influencer et conduire la recherche d’une majorité d’usagers. La prise en charge des usagers empêchés dans la conception est une démarche encore ambivalente pour la BNF et la sphère des bibliothèques.

3.2. La norme d’accessibilité reflet “utopique” de la volonté “d’accès à tous” des bibliothèques pour l’institution.

À travers la création d’un groupe de travail dédié à la mise en accessibilité de Gallica, la volonté d’accès à un large public se heurte à des difficultés. La première est que cette volonté générale est davantage celle de l’institution et de l’État que celle des professionnels conduisant à une interprétation et une motivation personnelle des bibliothécaires. Gallica, par le biais de sa page “accessibilité numérique” qui justifie la démarche de la bibliothèque. On y trouve (en juin 2021) une définition, les diverses actions déjà réalisées sur le site pour répondre aux exigences de cette norme, mais aussi des exemples : « Naviguer avec des synthèses vocales ». L’AN est présentée comme une « opportunité technique et économique indéniable » pour l’accès aux documents à un plus grand nombre et « une pérennité des services numériques » (Burger, 2006) pour l’institution.

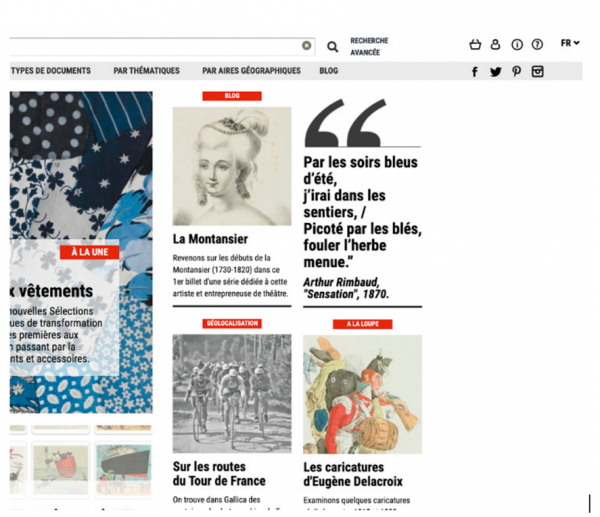

La seconde est liée au fait que la mise en accessibilité de l’interface demande des compétences techniques et des connaissances souvent méconnues des professionnels. Les concepteurs ou développeurs n’ayant pas nécessairement étudié ces règles n’ont pas toujours les déclics nécessaires, la formation, ni le temps pour mettre en pratique cette norme lors des développements : « les équipes ne maîtrisent pas forcément les procédures en lien avec cette obligation et encore moins toutes les règles liées à l’accessibilité […] Nous ne pouvons pas faire des tests réguliers avec des utilisateurs en situation de handicap par manque de temps » (expert fonctionnel chargé des appels d’offres). L’accessibilité devient donc une démarche technique contraignante imposée par l’institution aux professionnels. Ils cherchent donc à répondre aux exigences de la norme, sans introduire des approches réflexives sur les usages qui mènent à des situations d’inaccessibilité. Dès la page d’accueil, l’accès est visuel (voir figure 3) : aucune alternative textuelle ou sonore n’est proposée et la composition de la page en plusieurs modes de recherche complexifie la navigation.

Figure 3 : Capture d’écran Page d’accueil Site web Gallica (26-03-21)

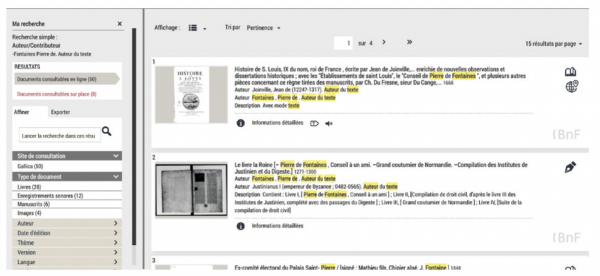

Les mêmes difficultés se retrouvent sur la page de résultat (voir figure 4) puisqu’on y découvre une normalisation de la présentation des documents de typologies différentes (objets, livre, etc.). L’affichage des résultats dans des blocs uniformes ne semble pas faciliter la compréhension pour les usagers en situation de handicap visuel (par ex. malvoyants) ou psychique (par ex. dyslexique) puisqu’il y a un manque de hiérarchisation des informations (différenciation titre, sous-titre, auteur et résumé). Les empêchements liés aux handicaps qui transparaissent dans Gallica restent des marqueurs d’axiologies du modèle économique proposé pour construire l’interface (Candel, Gomez-Mejia, 2016).

Figure 4 : Capture d’écran résultat de recherche Site web Gallica (03-04-21)

En effet, en introduisant l’AN comme principe dans l’évolution de Gallica, La BNF, tente de faire évoluer son image auprès des publics, de montrer une responsabilité sociale face aux personnes les plus vulnérables engagées. Cependant, le manque d'accompagnement à la mise en place de cette norme lors de notre observation démontre un manque de structure, de réflexion sur la démarche d’accessibilité de l’interface par l’institution. La démarche reste donc limitée à la forme — mise en place des RGAA— sans considération de l’aspect symbolique (l’expérience des usagers) (Laitano, 2018).

Conclusion

L’AN en tant que norme obligatoire pour les bibliothèques conduit à de nombreuses réflexions face à la construction des espaces documentaires, la protection du patrimoine et sa diffusion. Pourtant, elle implique également, une réflexion sur le rôle des bibliothécaires face aux usagers. Les professionnels des bibliothèques par leur mission d’accompagnement des publics ont vu, avec l'arrivée du numérique, des transformations de leur métier.

Nos observations ont montré que la démarche d’accessibilité des bibliothèques numériques implique une réflexion, une communication et une activité de la part des professionnels. En effet, l'enjeu même de donner accès aux collections à distance à tous les usagers entraîne pour l’institution, une posture face à la « manière d’agir » des bibliothécaires, pour construire l’interface. L’éthique prend donc une place importante dans les missions numériques des bibliothécaires, impliquant des questionnements au-delà du public, ou sur leur posture. L’AN conduit à introduire les profils des usagers et un accompagnement invisible des publics dans les interfaces.

L’introduction d’une pratique située de l’accessibilité dans les interfaces des bibliothèques a conduit à une analyse des réglementations générales face aux objectifs de l’institution. C’est ce que nous avons observé dans le cadre de la mise en conformité de Gallica. Nos analyses ont montré que le manque de définitions concrètes par l’institution, la généralité des principes d’éthique appliqués (RGAA) et le manque d’accompagnement des professionnels conduisent à une prise en compte de l’accessibilité partielle. Les professionnels livrés à eux-mêmes engagent des actions déontologiques personnelles — construction d’une interface imaginée avec une supposition des besoins des usagers. L’AN repose sur un principe éthique de communication que la BNF souhaite mettre en valeur pour entretenir son image, plutôt que d’engager une approche réflexive face aux publics empêchés. Il semble malgré tout nécessaire de se questionner sur la définition des publics « empêchés » pour les professionnels et l’institution — sujet d’une communication à venir — afin de mieux comprendre les logiques et valeurs fondamentales engagées par l’institution derrière la valorisation de l’AN.