L’édition scientifique en France : de la censure à l’ouverture : révolutions politiques, commerciales, technologiques… et autres problèmes éthiques Scientific publishing in France: from censorship to openness: political, commercial and technological revolutions... and other ethical issues

A travers une analyse systémique de l’édition scientifique en France – et plus particulièrement via une étude des contextes historiques, socio-économiques et politique – cet article soulève les problématiques éthiques qui ont jalonné la construction de l’écosystème scientifique et l’exploitation des produits de la recherche, et livre une réflexion sur les défis éthiques liés à la mise en place depuis 2018 de la politique de la Science Ouverte mais aussi des conséquences directes que cela va avoir sur les pratiques des chercheurs.

Through a systemic analysis of scientific publishing in France - and more specifically via a study of the historical, socio-economic and political contexts - this article raises the ethical issues that have marked the construction of the scientific ecosystem and the exploitation of research products, and delivers a reflection on the ethical challenges linked to the implementation since 2018 of the Open Science policy but also the direct consequences this will have on researchers' practices.

Introduction

Le principe téléologique qui sous-tend l’étude menée au sein de cet article consiste à comprendre et analyser les phénomènes normatifs, les conduites et enjeux qui posent des questions d’ordre éthique au sein de l’écosystème de l’édition scientifique. Pour ce faire, je mobilise les approches systémique (Le Moigne, 1977) et sémio-contextuelle (Mucchielli, 2000), et prends essentiellement appui sur une revue de littérature ainsi que sur les observations participantes du programme de recherche-action-développement NumeRev porté par la MSH SUD que j’ai co-créé et dont j’assume la responsabilité scientifique depuis 2016. NumeRev entend explorer les pratiques info-communicationnelles des chercheurs pour développer une plateforme d’édition scientifique en tentant de répondre aux préceptes édictés par le Plan S et la politique de la science ouverte.

Il communément admis que l’édition scientifique débute au XVe avec la création de l’imprimerie. L’imprimerie a ainsi offert aux savants la possibilité de se référer à des supports écrits pour appuyer leur raisonnement, co-construire et partager leurs recherches. Comme relaté dans cet article, le support imprimé à non seulement contribué au constructionnisme de la science, mais a participé à la structuration et configuration de tout un écosystème scientifique. Pour comprendre les problèmes éthiques qui ont jalonné cette construction, la première partie de cet article revient sur le contexte historique, faisant ainsi état des luttes de pouvoir autour de la recherche scientifique et des produits de la recherche. Histoire au sein de laquelle la censure – notion allant fondamentalement à l’encontre des principes éthiques (Roelens, 2008) – était prédominante prenant tour à tour différentes formes : censure religieuse, censure institutionnelle, censure éditoriale et médiatique.

J’évoque ensuite comment la mainmise des éditeurs commerciaux sur la production scientifique a précipité l’édition de la recherche dans la sphère marchande, procédé qualifiable à bien des égards de censure commerciale. En effet, alors que le support numérique aurait dû réduire les coûts de production et de diffusion de la production scientifique comparativement aux coûts du support imprimé, les éditeurs commerciaux ont profité du changement technologique pour proposer certes de nouveaux dispositifs de diffusion mais aussi et surtout pour revoir leurs politiques commerciales et grever ce faisant davantage les budgets des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche. Les données économiques relatives au secteur de l’édition scientifique sont interloquantes et soulèvent d’importantes questions quant à la régulation des pratiques commerciales des grands éditeurs.

Dans une troisième partie, je fais rapidement état de la contre-offensive conduite par le mouvement du Libre Accès pour reprendre la main sur les ressources scientifiques universitaires tentant de pallier les dérives des éditeurs commerciaux. Si de nouveaux modèles d’affaire de l’édition scientifique ont pu voir le jour, force est néanmoins de constater que l’utilisation de certains dispositifs se font à marche forcée et que cela n’a pas enrayé les politiques commerciales des grands éditeurs. Politiques ayant par ailleurs inspirées des entités peu scrupuleuses au manque d’éthique patenté : les revues prédatrices.

L’ouverture de l’ensemble des produits de la recherche corrélée aux développements technologiques ont contribué à l’émergence du 4ème paradigme dont j’explicite les principes de fonctionnent et d’usages, lesquels pose là encore des problèmes éthiques. Le 4ème paradigme ouvre la voie à de nouvelles générations d’artefact numérique comme les intelligences artificielles ou les outils d’aide à la décision, lesquels reposent sur l’exploitation des mégadonnées scientifiques. Mégadonnées désormais collectées en parallèle des publications par les grands éditeurs commerciaux, qui s’approprient ainsi les matériaux de recherche des chercheurs prétextant la qualité et la véracité des données, alors même que les processus d’évaluation par les pairs apparaissent de plus en plus fallacieux.

Enfin, les deux dernières parties de cet article reviennent sur les principes et les enjeux de la Science Ouverte, émanation des stratégies européenne du Plan S. Les discours d’escortes laissent transparaître une ambiguïté autour de cette politique d’ouverture, laquelle a pour objectif de libérer les produits de la recherche financée de dispositifs « fermés » grâce aux mutations numériques et à de nouveaux processus de travail collaboratif scientifique « ouvert ». Ce qui est du reste bien différent de « payant » et « gratuit ». L’on pourrait résumer cette communication politique en « ne pas dire de mensonge, sans dire toute la vérité » pour singer les préconisations quant à l’ouverture des données de la science « rester aussi ouvert que possible et fermer que nécessaire ». La Science Ouverte vise l’enrichissement collectif. Si l’une des facettes de cette Science Ouvert tend effectivement à contribuer à la recherche scientifique, l’autre est résolument tournée vers l’exploitation par tous des produits de la recherche. Quelle que soit la facette que l’on privilégie de regarder, les conséquences de la Science Ouverte sur l’ensemble du cycle de la recherche ne va pas laisser que des traces numériques, car c’est l’ensemble du cycle de la recherche qui est remis en question.

1. Quelques rappels historiques non-censurés de l’édition et de la publication scientifique

Néanmoins, comme étayé au sein de l’article « La notion d’autorité dans l’édition de la recherche » (Verlaet & Chante, 2017), la publication scientifique a été sujette à différentes formes d’autorité et de censures qui ont entravé non seulement la liberté d’expression mais aussi la quête de vérités et subséquemment la diversité des perspectives. En effet, avant même l’invention de l’imprimerie, la connaissance scientifique était contrôlée par l’Église via les moines copistes en charge de recopier et conserver les manuscrits scientifiques, étant entendu que ces derniers étaient conformes aux dogmes religieux. L’espace de liberté conféré par l’imprimé, sa rapide diffusion et propagation ont permis d’une certaine façon de sortir du joug de l’Église catholique et de sa doctrine, non sans quelques condamnations de scientifiques considérés comme hérétiques, légion durant l’Inquisition (Gingras, 2016). Face à cette profusion d’informations et dans l’objectif de garder le contrôle sur la publication et la diffusion des livres et des œuvres imprimées, le système du « privilège exclusif d'édition » a été mis en place sous le règne du Roi François Ier au début du XVIe siècle. Ce privilège octroie aux libraires et éditeurs le monopole de la publication d’un ouvrage spécifique durant une période déterminée, leur conférant ainsi un avantage commercial basé sur la non-concurrence. Dans le même temps, ce privilège introduit la notion d’auteur qui acquiert un statut juridique.

La monarchie a également participé durant la Renaissance à l’émancipation des scientifiques vis-à-vis de l’Église. Savants et érudits occupant une place croissance à la cour, ceux-ci finirent par obtenir l’aval de la monarchie pour bâtir à la fin du XVIIe l’Académie des Sciences, et ce faisant, s’affranchir de la censure de l’Église en prenant le pouvoir dans le domaine de la publication scientifique. C’est ainsi que l’Académie des Sciences prit le contrôle des « médias » de l’époque et édicta ce qui relevait ou non du domaine scientifique, et imposa ainsi son influence sur les imprimeurs (Jérome, 2008). La censure religieuse laissa donc place à une censure institutionnelle, à laquelle durent se soumettre les auteurs. Toutes informations considérées comme controversées ou contraires à l’idéologie de l’institution académique n’avaient ainsi pas le droit au chapitre. A noter que cette censure institutionnelle reste d’actualité dans certaines revues scientifiques du fait d’un contrôle par les pairs des plus restrictifs.

Selon Jammes (1990), le XVIIIe peut être défini comme « l’apogée du livre scientifique ». Désormais aguerris aux pratiques des éditeurs et des libraires, certains auteurs court-circuitent les académies (Nicoli, 2013) et mettent ainsi fin à l’auto-censure. C’est en 1789 qu’est adopté l’Article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen promulguant la liberté d’expression et la liberté d’imprimer. L’édition scientifique connaît alors un réel essor, tant par le rythme de diffusion que par la diversité des thématiques. C’est également à la suite de la Révolution française que le « privilège exclusif d'édition », qui avait évolué pour intégrer les droits d’auteur et de la propriété intellectuelle, est progressivement abandonné pour être remplacé par un cadre juridique plus étoffé sur les droits d’auteur et de l’éditeur, et qu’est adoptée en 1881 la Loi sur la liberté de la presse abolissant notamment la censure préalable.

La IIIe République se fait l’écho de ce vent de liberté qui souffle sur l’enseignement supérieur et la recherche. L’on assiste à une importante diversification disciplinaire et subséquemment une expansion de la production et de la diffusion des connaissances scientifiques via une multiplication de manuels universitaires et des revues thématiques. Comme le souligne Guthleben (2013), suivant l’exemple d’autres pays européens pour encourager les avancées académiques et les découvertes scientifiques, le gouvernement procède à une institutionnalisation de la recherche en créant en 1939 le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

La IVe République poursuit les efforts concernant la mise en œuvre d’infrastructure de recherche et contribue à l’internationalisation de la recherche scientifique. Les progrès technologiques allant également crescendo dans le domaine de l’impression, plusieurs Lois viennent encadrer l’édition scientifique. La Loi pour la propriété littéraire et artistique en 1957 confère aux créateurs et aux auteurs des droits moraux et patrimoniaux sur leurs œuvres, tout en protégeant leurs intérêts financiers mais aussi leur droit à la reconnaissance de leur paternité intellectuelle. Apparait aussi la protection des droits de propriété intellectuelle, qui élargit la protection aux marques commerciales, aux brevets, aux dessins et modèles industriels.

Durant la Ve République, la démocratisation de l’accès au savoir connaît un véritable boom dans les années 70 avec un développement sans précédent de l’édition scientifique et notamment des revues. Confrontées à cette déferlante et à une réduction par dispersion des financements, les sociétés savantes ne parviennent plus à suivre le rythme et revendent leurs revues à des éditeurs privés qui détiennent la maîtrise des techniques d’édition et les réseaux de diffusion-distribution. Or, les éditeurs ont très tôt joué un rôle important dans la sphère scientifique en assurant l’intégrité éditoriale (plus ou moins censurée) des publications, en faisant respecter les différentes Lois sur le droit d’auteur et de la propriété intellectuelle ou encore veiller à la prévention du plagiat et autres fraudes. Cette mainmise sur les revues scientifiques leur octroie un ascendant conséquent sur les communautés de chercheur et en quelque sorte dépouille les chercheurs de leur autorité scientifique en assurant la gestion et la diffusion des produits de la recherche. Ainsi, la diversification massive des revues a conduit à au moins trois facteurs : (1) le déclin de l’autorité des Académies, (2) l’évolution du mode d’évaluation de la recherche (traitements bibliométriques), et (3) des tensions entre les différents acteurs de la production et de l’édition scientifique.

2. L’édition scientifique précipitée dans la sphère marchande

Comme le démontre Chartron (2010), l’édition scientifique est précipitée dans la sphère marchande et les conséquences apparaissent dès les années 90 avec des coût inflationnistes des revues et des ouvrages circonscrivant l’accès à ces ressources aux institutions et pays riches, l’augmentation des délais de publication, et la mise à mal de l’indépendance de l’évaluation. Si les innovations techniques liées au numérique auraient dû voir les coûts diminuer, l’édition numérique étant moins couteuse que l’imprimé (Contat & Grelimmet, 2015), c’est l’inverse qui est advenu : les éditeurs ont profité de cette transition de support pour revoir leur politique commerciale.

Selon le rapport annuel de la société américaine Outsell (2018), le chiffre d’affaires mondial de l’édition scientifique est passé de 10 milliards de dollars en 1990 à 25,7 milliards de dollars en 2017, et les estimations évoquent 30 milliards de dollars en 2023. A lui seul, le marché des revues scientifiques représente près de 10 milliards de dollars. Si la transition vers le numérique participe à cette remarquable croissance, représentant selon le même rapport près de 70 % du marché, elle n’est nullement la seule explication. En effet, d’autres phénomènes y contribuent. Sans entrer dans le détail, on relèvera l’augmentation significative des publications issues de pays émergents dont les gouvernements investissent dans l’innovation et la recherche. Pour certains de ces pays, ceci est corrélé à la fin de la censure gouvernementale et la volonté sous-jacente d’acquérir une certaine légitimité sur la scène scientifique internationale. Parmi les autres causes plus saillantes, la structuration du marché de l’édition scientifique qui correspond à une structure de « longue traine » corrélative à la diversification des thématiques scientifiques. Car outre les publications de grandes renommées, c’est le volume important de publications plus spécialisées qui fait aussi la force commerciale des éditeurs commerciaux. A cette caractéristique du marché de l’édition scientifique s’ajoute un oligopole à frange puisque le marché de l’édition scientifique est dominé par six principaux éditeurs mondiaux, tous cotés en bourse, à savoir Elsevier, Springer Nature, Wiley, Wolters Kluwer, Clarivate et Taylor & Francis (Informa), lesquels représentent environ 60 % du marché. En 2022, le rapport financier d’Elsevier Masson SAS indique un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros pour un bénéfice de 1,3 milliards d’euros. Plus précisément, Elsevier réalise environ 10 % de son chiffre d’affaires en France soit près de 55 millions d’euros de bénéfices pour l’essentiel rétribuer sur fonds publics pour acheter les produits de la recherche publique.

- Note de bas de page 1 :

-

Cette stratégie consiste pour les éditeurs à négocier des contrats d'abonnement à grande échelle avec des bibliothèques et des universités afin qu’elles accèdent à un large éventail de publications scientifiques pour répondre aux besoins spécifiques des communautés de chercheur (longue traine).

Elsevier, Springer Nature, Wiley, et Wolters Kluwer constituent le « big four », éditent au plan mondial 24,8 % des titres, publient 50,1 % des revues à facteur d’impact, et affichent un nombre moyen de plus de 1500 revues à leur catalogue (Fischer, 2023). Ces multinationales imposent leurs conditions commerciales et donc une logique des « big deal »1 à la clientèle captive que sont les bibliothèques des établissements de l’enseignement supérieur et de recherche (ESR), lesquelles ont besoin de cette littérature scientifique pour accomplir leurs missions de service public et se voient dans l’obligation d’acheter à des prix prohibitifs des abonnements (renouvelables) à des bouquets de revues. Et l’argent public permettant aux établissements de l’ESR d’acquérir les produits de la recherche de leurs (enseignants-)chercheurs profite largement aux actionnaires de ces éditeurs commerciaux, seule une quotité de 25 % était dévolue à l’investissement en 2015 selon le rapport EPRIST (Vajou, 2016).

- Note de bas de page 2 :

-

Créer en 1999, le consortium Couperin est une association à but non lucratif financée par les cotisations de 260 membres : 99 universités et établissements assimilés, 27 organismes de recherche, 93 écoles, 3 bibliothèques dotées de la personnalité morale, 27 établissements de santé, 11 autres organismes ayant une mission d’enseignement supérieur ou de recherche. https://www.couperin.org/

- Note de bas de page 3 :

-

Elsevier affiche très clairement sur son site le soutien des Pays Bas.

En France, malgré les efforts du consortium Couperin2 pour peser sur les négociations avec ces grands éditeurs, et compte tenu des restrictions budgétaires, de plus en plus de bibliothèques sont obligées de réduire leur offre et donc l’accessibilité aux lecteurs des informations scientifiques (Lemay, 2016 ; Mercier, 2016). De plus, les pays et états qui accueillent les sièges de ces grands éditeurs commerciaux défendent ardemment les intérêts économiques de ces sociétés3, ce qui rend d’autant plus compliquées les négociations d’échelle pour le moins au niveau européen.

Ces pratiques commerciales posent inévitablement des questions éthiques tant il paraît aberrant que les éditeurs commerciaux facturent aux états le fruit de la recherche étatique. Car non seulement les auteurs sont pour l’essentiel des agents de la fonction publique mais la quasi-totalité du processus éditorial repose sur ses agents : rédaction, comité scientifique et de lecture, coordination des numéros. Et si les auteurs pouvaient par le passé en retirer quelques profits monétaires, le travail se fait désormais la plupart du temps de manière bénévole. Car ne perdons pas de vue la clé de voute de ce système : la publication scientifique est au cœur du travail du chercheur. En effet, les publications scientifiques font partie des principaux « produits de la recherche » selon la terminologie de l’HCERES et par conséquent un moyen d’évaluer les (enseignants-) chercheurs, et notamment de statuer sur leur avancement professionnel mais aussi sur l’obtention de financements.

3. La contre-offensive du Libre Accès

Les grands éditeurs commerciaux sont particulièrement décriés, accusés d’avoir dérivé vers un système oligarchique dont les rouages finissent par nuire à la recherche et aux sciences, système par ailleurs cautionné par l’état, du moins jusqu’à il y a peu. Pour tenter de contrer ces dérives, est apparu le Libre Accès qui est un mouvement mondial dont l’objectif est d’offrir à tous un accès libre, gratuit et sans restriction d’usage sur l’information scientifique. Ceci comprend non seulement les publications mais aussi les résultats des recherches scientifiques, les données brutes, les métadonnées, les documents sources, les images et autres documents multimédia. La France publie au Journal Officiel du 8 octobre 2016 la Loi pour une République Numérique laquelle marque un tournant dans la volonté politique de reprendre la main sur les produits de la recherche financée. Même si d’autres dispositifs d’archivage cohabitent (Bosc, 2005), l’archive ouverte HAL est en France celui recommandé pour mettre les publications en libre accès. Si la volonté première est le Libre Accès, ces dépôts obligatoires (à minima la fiche bibliographique) permettent également de mesurer et d’évaluer la recherche scientifique (Valluy, 2017).

Les modèles d’affaire du libre accès et de la science ouverte se multiplient à l’instar des initiatives technologiques qui les sous-tend (Verlaet, 2017 ; Forcadell, 2021) mais peinent encore à trouver une viabilité comme le confirme le Comité de suivi de l’édition scientifique (2020). Et les éditeurs commerciaux, voyant le vent tourner, ont rapidement ajusté leurs voiles commerciales. De manière synthétique, il coexiste deux voies du Libre Accès :

-

La voie dorée (gold open access) qui concerne les publications validées par les pairs dont les revues scientifiques, et qui propose plusieurs modèles économiques :

-

Le modèle de l’auteur-payeur (APC, article processing charge) au sein duquel c’est l’auteur ou son institution qui s’affranchit des frais d’édition et de publication. Frais variant de quelques centaines à quelques milliers d’euros selon la renommée de la revue. Ce modèle est largement plébiscité par les éditeurs commerciaux.

-

Le modèle hybride pouvant mêler APC et/ou des politiques d’abonnements institutionnels. OpenEdition s’appuie sur le modèle Freemium.

-

Le modèle avec embargo où l’abonnement est payant mais les ressources sont mises en libre accès après une période variable selon les éditeurs. Une partie des revues hébergées par CAIRN emploie ce modèle.

-

Le modèle diamant est intégralement gratuit pour les auteurs et les lecteurs. C’est le modèle qui est actuellement encouragé par le MESRI et le FNSO (Fonds National pour la Science Ouverte), qui a notamment permis l’émergence de pépinières et plateformes de revues, dont NumeRev fait partie.

-

-

La voie verte ou archives ouvertes, ce qui comprend les réservoirs ou entrepôts en ligne au sein desquels les chercheurs déposent gratuitement leurs productions et dont l’accès est également gratuit pour les lecteurs.

- Note de bas de page 4 :

-

https://publicationethics.org/sites/default/files/cope_dd_a4_pred_publishing_nov19_screenaw.pdf

- Note de bas de page 5 :

-

https://blog.doaj.org/2019/08/05/myth-busting-doaj-indexes-predatory-journals/

Avec le modèle de l’auteur-payeur, les éditeurs commerciaux peuvent se targuer d’être dans une démarche de Libre Accès tout en préservant voire accentuant leurs chiffres d’affaires et marges. Et force est de constater que leurs marges font pâlir de nombreuses sociétés. Quand d’autres tentent de s’y engouffrer : les fameuses « revues prédatrices », qui passent outre toute éthique scientifique. Ces revues prédatrices se caractérisent par des frais de publication plus ou moins élevés mais dépassant rarement une centaine d’euros pour rester accessibles y compris directement par les chercheurs. Les processus d’évaluation par les pairs sont faibles ou inexistants, ce qui permet ce faisant une publication rapide des articles. Il est également courant que les auteurs n’aient plus accès à leur propre production une fois cette dernière publiée. Ces revues prédatrices opèrent également une communication agressive à la limite du marketing. Outre les délais succincts, les thématiques explorées sont extrêmement larges et couvrent quasiment des champs disciplinaires. Elles arguent d’un important facteur d’impact et d’une importante présence dans toutes les bases de données scientifiques payantes. Pour permettre aux chercheurs d’éviter de tomber dans leurs filets, le COPE (Commitee on Publication Ethics)4 et la DOAJ (Directory of Open Access Journals)5 mettent à disposition sur leur site des documents pour reconnaitre ces revues prédatrices.

4. Le quatrième paradigme : le nouvel eldorado des éditeurs commerciaux

- Note de bas de page 6 :

-

Pour Hey, Tansley & Tolle (2009), le 4ème paradigme est une nouvelle façon de faire des découvertes scientifiques à partir du traitement d’une grande quantités de données.

- Note de bas de page 7 :

-

Cabanac Guillaume « Fake science : panorama des méconduites et contre-feux pour déjouer les pièges », séminaire NumeRev du 11 janvier 2024. https://projet.numerev.com/lab/seminaires-numerev

Si le numérique n’avait jusqu’alors pas véritablement renouvelé les formes de la communication scientifique, ni plus largement celle de l’édition scientifique, il a néanmoins profondément bouleversé ses aspects socio-économiques et in fine politiques. Mais depuis la fin des années 2000 avec l’émergence du 4ème paradigme6, qui connaît actuellement une phase de croissance exponentielle avec l’Intelligence Artificielle (IA), c’est l’ensemble des activités scientifiques qui risquent d’être impactées à plus ou moins long terme selon les disciplines. L’IA générative, dont l’une des principales émanations est ChatGPT développé par OpenIA, posent également de nombreuses questions éthiques quant à l’exploitation des ressources scientifiques. Est-il utile de rappeler que toutes les informations délivrées par ces IA dépendent du corpus qu’on leur à donner à traiter (celui de ChatGPT-3.5 n’excède pas 2021). Ce faisant l’on peut s’interroger sur les sources relatives à ces corpus d’autant plus si ceux-ci ne sont pas validés scientifiquement. Ceci est d’autant plus inquiétant que, comme le signale Cabanac7, certains chercheurs sollicitent ces IA et s’approprient les propos au sein d’articles scientifiques publiés par de grands éditeurs, laissant parfois apparaitre certains éléments comme le « generated by » issus du copié/collé réalisé sur ces outils, indiquant subséquemment que le processus d’évaluation par les pairs et de relecture a été sinon absent à minima mal opéré… Au regard de ces pratiques de plagiat d’IA, il est d’autant plus problématique de ne pas connaître le corpus de référence, ni qui in fine à déterminer ledit corpus. Lorsque l’on interroge ChatGPT-3.5 sur les sources utilisées, il précise bien désormais qu’il n’a pas accès aux ressources académiques... On peut s’étonner de cette réponse et des moyens mis en œuvre pour discriminer ce type de ressources. En réalité, depuis son ouverture au public en automne 2022, cette IA est beaucoup plus frileuse à citer ses sources : ce qui laisse supposer qu’un bataillon de juristes spécialisés en droit de la propriété intellectuelle se sont abattus sur OpenIA pour faire respecter la Loi. Une simple requête sur nos désormais « bon vieux » moteurs de recherche – eux aussi décriés en leur temps – viennent confirmer l’abduction, la presse spécialisée regorgeant de cas de plaintes d’auteurs et de maisons d’édition à l’encontre d’OpenIA. Ce qui conduit au troisième point : ce n’est pas parce que l’IA ne cite pas ses sources car elle n’en a pas le droit, qu’elle n’utilise pas les informations… L’argument avancé par OpenIA est que son IA puise dans une base de données et compile tellement les informations qu’il serait compliqué de citer les sources. Bon an mal an, tout le monde aurait peut-être à y gagner en respectant simplement les règles élémentaires de citation scientifique comme le fait automatiquement Copilot de Bing, ou Bard de Google lorsqu’on les leur demande. Il est certain que là où le bât blesse, c’est lorsqu’il y a commercialisation de ces IA et qu’il est nécessaire de respecter les licences liées aux droits d’auteur et de la propriété intellectuelle. En l’occurrence ChatGPT-4, la version professionnelle d’OpenIA, qui selon toute évidence a été entrainé sur le même corpus que sa version gratuite.

Selon l’IRIIG (2021), le 4ème paradigme est le déclencheur de la 4ème révolution industrielle, le tsunami technologique (Schwab, 2017) porté par ce nouveau paradigme pourrait conduire à une véritable rupture. Pour Halevy (2016) ce n’est donc pas simplement une révolution, mais une renaissance, laquelle s’appuie sur 5 éléments communs pour vivre une bifurcation : rupture écologique, rupture économique, rupture technologique, rupture organisationnelle et rupture philosophique. L’influence du 4ème paradigme dans l’industrie de l’édition scientifique ne s’est pas fait attendre. D’ailleurs, si historiquement Elsevier se désigne comme un groupe éditorial, on peut se demander au regard de ce que cette entreprise utilise comme descripteur pour les résultats de requête sur les moteurs de recherche (octobre 2023) s’il n’aurait pas déjà acté cette bifurcation puisqu’il se désigne comme : « une entreprise mondiale d'analyse de données qui aide les instituts et les professionnels de santé à faire avancer la science et à améliorer (leurs performances.) ». Poursuivant l’exploration du site d’Elsevier et en particulier la rubrique « Produits et solutions », il est aisé de comprendre que la stratégie économique réside désormais dans l’exploitation des données pour concevoir des outils d’aide à la décision ou technologies de l’intelligence adaptés aux pratiques, usages et besoins des utilisateurs. Ainsi après avoir pris comme cible commerciale la recherche scientifique (qui représente 1660 milliards de dollars en 2022) et notamment celle relevant des universités (664 milliards de dollars), Elsevier ajuste le tir vers les secteurs les plus lucratifs et pérennes dont celui de la santé, lequel atteint 10 400 milliards de dollars en 2022 (OCDE, 2023).

Leurs intentions sont clairement indiquées sur leur site, il s’agit de « collaborer avec les professionnels de santé […] pour avoir un impact positif sur les soins à chaque étape du parcours du patient » et donc de devenir un acteur incontournable de la pratique médicale globale car il s’agit des professionnels de santé quel que soit le corps de métier et l’action menée. Cette collaboration reposerait en toute vraisemblance sur une exploitation des publications et des données de la recherche scientifique comme ressources pour alimenter des technologies de l’intelligence dont ils seront les éditeurs logiciels. Ces « solutions numériques » devraient permettre – selon le discours d’escorte – d’améliorer « la qualité et la sécurité des soins », ce qui n’est pas sans rappeler les missions qui avait été confiées aux éditeurs au moment du « privilège exclusif d'édition » …

Cette stratégie est devenue possible par l’émergence depuis quelques années des articles de données (data paper) et des très nombreux entrepôts de données et autres systèmes participant au Libre Accès. Le dossier thématique dirigé par Kembellec et Le Deuff (2022) au sein de la RFSIC montre un aperçu de cette « nouvelle donne scientifique ». Si cette forme de publication n’est que peu employée en LLASHS, elle rencontre un succès croissant en STM. A l’instar d’Elsevier, outre le développement d’articles de données qui répondent à une structure spécifique pour être aisément exploitables et interopérables (Reymonet et al., 2018 ; Dedieu, 2022), de plus en plus d’éditeurs exigent que les données de la recherche soient associées aux articles scientifiques. Force est de constater que les chercheurs se voient ainsi « dépossédés » de leurs matériaux de recherche. Bien sûr, les éditeurs commerciaux justifient quant à eux que cette nouvelle pratique est mise en place pour s’assurer de la véracité et de la qualité des données de terrain…

5. La politique de la Science Ouverte, pour l’enrichissement collectif

Nous observons depuis près de deux décennies des dynamiques liées aux démarches ouvertes (open). Cette ouverture tous azimuts doit être comprise comme le fait de rendre accessible, à quelqu'un ou à quelque chose, quelque chose qui ne l'était pas. Le « quelqu’un » étant entendu comme tout le monde : particulier, professionnel, institutions, organisation à but lucratif ou non. Le « quelque chose » devant s’entendre comme les robots ou bots qui vont pouvoir parser les données. Mais ouvert, et ce faisant accessible, ne signifie pas gratuit, en tout cas pas pour tout le monde. Toutes les démarches d’ouverture sont désormais regroupées sous le terme générique de Science Ouverte (Open Science) afin d’en assurer notamment la gouvernance informationnelle et stratégique. Mais pas que… Pour l’OCDE, dès 2015, la Science Ouverte doit permettre l’accessibilité numérique au public (et sans restriction) des principaux résultats de la recherche financée par des fonds publics, ce qui comprend les publications et les données de la recherche. Selon la commission européenne (2016), la Science Ouverte représente une nouvelle approche du processus scientifique basée sur le travail en coopération et de nouvelles façons de diffuser les connaissances en utilisant les technologies numériques et de nouveaux outils de collaboration (Chartron & Schöpfel, 2017).

- Note de bas de page 8 :

-

Qui fait suite au plan S lancé en 2018 qui est une initiative de publication en libre accès et soutenu par cOAlition S, un consortium international de financeurs de recherche.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Française explique le plan national8 pour la Science Ouverte comme suit :

« - La Science Ouverte, c’est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Elle s’appuie sur l’opportunité que représente la mutation numérique pour développer l’accès ouvert aux publications et – autant que possible – aux données de la recherche.

- Son objectif : faire sortir la recherche financée sur fonds publics du cadre confiné des bases de données fermées. Elle réduit les efforts dupliqués dans la collecte, la création, le transfert et la réutilisation du matériel scientifique. Elle augmente ainsi l’efficacité de la recherche.

- La Science Ouverte vise à construire un écosystème dans lequel la science est plus cumulative, plus fortement étayée par des données, plus transparente, plus rapide et d’accès plus universel. Elle induit une démocratisation de l’accès aux savoirs, utile à la recherche, à la formation, à l’économie, à la société.

- Elle favorise les avancées scientifiques ainsi que l’innovation, les progrès économiques et sociaux, en France, dans les pays développés et dans les pays en développement.

- Elle constitue un levier pour l’intégrité scientifique et favorise la confiance des citoyens dans la science. Elle constitue un progrès scientifique et un progrès de société » (MESRI, 2018).

- Note de bas de page 9 :

- Note de bas de page 10 :

-

Définitions et mesures concrètes disponibles sur https://www.ouvrirlascience.fr/category/science_ouverte/

L’on retrouve peu ou prou les mêmes définitions et enjeux sur le site Ouvrir la Science9 où il est stipulé que la Science Ouverte est la diffusion en libre accès et entièrement gratuite des publications et des données de la recherche, pratique rendue possible grâce aux plateformes numériques institutionnelles devenues incontournables puisqu’imposées aux établissements de recherche. Il est également précisé que l’ouverture des publications et des données doit devenir la règle comme le stipule le site Ouvrir la science, que pour ce faire la France s’engage dans la Science Ouverte et fixe 3 axes prioritaires10 : 1/Généraliser l’accès ouvert aux publications scientifiques ; 2/ Structurer et ouvrir les données de la recherche ; 3/ S’inscrire dans une dynamique durable européenne et internationale.

- Note de bas de page 11 :

-

On notera notamment le dispositif « Data in brief » chez Elsevier ou encore « Scientific Data » pour Nature.

- Note de bas de page 12 :

-

Data papers have been defined as “a searchable metadata document, describing a particular dataset or a group of datasets, published in the form of a peer-reviewed article in a scholarly journal” Source: Global Biodiversity Information Facility https://www.gbif.org/data-papers (Schöpfel & al., 2019)

Pour soutenir la Science Ouverte lors du dévoilement du Plan S le 4 juillet 2018, Frédérique Vidal, alors Ministre de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation en France, tient les propos suivants : « La science est un bien commun que nous devons partager le plus largement possible. Le rôle des pouvoirs publics est de rétablir la fonction initiale de la science, comme facteur d’enrichissement collectif. » Toute l’ambiguïté du propos repose sur la notion d’enrichissement collectif. Si les partages et transferts de connaissances/compétences publics-privés ne peuvent être que bénéfiques, il semble néanmoins important de veiller à ce que cela ne soit pas unilatéral et entraîne des dérives significatives comme ce fut et reste le cas pour l’édition scientifique. D’autant que les principaux éditeurs commerciaux se sont déjà lancés à la conquête des données11 et des articles de données12 (data paper), nouvel eldorado scientifique dont les potentialités d’exploitation ne font que s’esquisser, mais dont les perspectives réservent aux détenteurs des droits de substantiels revenus. Et nous ne faisons à l’heure actuelle qu’effleurer la virtualité du 4ème paradigme.

- Note de bas de page 13 :

Au niveau macro, la Science Ouverte consiste donc aux partages de connaissances le plus souvent en libre accès, avec des acteurs pluriels (universitaires, citoyens, institutions, entreprises, industriels…), aux motivations de fait tout aussi diverses, mais néanmoins réunis par des centres d’intérêt communs voire des problématiques similaires. Les rapports du Comité pour la Science Ouverte (CoSO) préconisent les Licences Creative Commons13 les plus tolérantes, soit la licence qui permet l’accès, l’exploitation et la diffusion commerciale du document ou des données (type CC-BY). L’obligation reste de créditer l’auteur… mais la compilation des informations et des données rend la tâche ardue. Or, s’il y a injonction pour les établissements publics de jouer le jeu, que les citoyens potentiellement pourraient faire de même, le doute réside dans les entreprises privées peu enclines à partager leurs propriétés industrielles. De fait, par principe le CoSO recommande de « rester aussi ouvert que possible, et aussi fermé que nécessaire ». L’idée étant donc d’ouvrir les données une fois que celles-ci auront été largement exploitées en amont. Évidemment certaines données sensibles ne sont pas destinées à être ouvertes.

- Note de bas de page 14 :

Cette volonté de transversalité et de coopération transparait de plus en plus dans les appels à projets nationaux et internationaux (le transfert de connaissances et de compétences est de bon ton). Dans ces préceptes la Science Ouverte n’est pas un concept récent, l’on pensera notamment au « village global » de McLuhan et Powers (1992). Cette prise de conscience n’est pas propre à la France ou à l’Europe, mais trouve un écho un peu partout dans le monde. À l’instar du gouvernement du Québec à travers le Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations qui tente d’encourager les entreprises à mobiliser les pratiques de l’innovation ouverte. En effet, selon la définition donnée au sein de l’article de Gallant (2015) disponible sur le site du Ministère14 : l’innovation ouverte sortirait du giron de la R&D ou du marketing et pourrait prendre deux formes utiles à l’entreprise : 1/ le « outside-in » qui consiste à trouver des connaissances, des méthodes ou des technologies à l’extérieur de l’entreprise pour enrichir ses propres processus d’innovation. 2/ Le « inside-out » qui vise à mieux valoriser sa propriété intellectuelle à l’extérieur, la plupart du temps sous forme de licences.

- Note de bas de page 15 :

Au regard de ces éléments et de la taxonomie de la Science Ouverte15 dressée par le projet européen FOSTER, il semblerait que le « outside-in » issu du privé dont nous devrions nous inspirer soit dans les pratiques d’« inside-out » et notamment dans la nécessité de penser systématiquement aux licences que ce soit pour les publications ou les données de la recherche. Il y a d’ailleurs fort à parier que la règle qui prévalait pour les brevets se généralise à tous les produits de la recherche scientifique. De plus, l’on peut d’une part s’interroger sur la nuance à apporter au « développement de nouvelles pratiques quotidiennes par les chercheurs » relaté dans le 3ème axe prioritaire de la Science Ouverte, et d’autre part, questionner la fonction et les missions à venir du chercheur tant les ramifications indiquées impliquent comme gestion administrative, charges qui viendront naturellement s’ajouter à celles déjà multiples et nombreuses existantes. Éléments auxquels s’ajoutent une restriction budgétaire des universités…

Car la Science Ouverte doit permettre de partager et réutiliser librement des données sur les connaissances, les méthodologies, les pratiques et les technologies entre différentes disciplines, ce à travers le monde, afin de relever conjointement les défis sociaux, sociétaux, économiques, politiques (etc.) de demain. Les problématiques liées à la structuration des données et à leurs interopérabilités constituent des facteurs clés de la réussite. Ce faisant, la Science Ouverte représente une nouvelle approche du processus scientifique basée sur le travail en coopération et de nouvelles façons de diffuser les connaissances en utilisant les technologies numériques et de nouveaux outils de collaboration. La Science Ouverte consiste à étendre les principes d'ouverture à l'ensemble du cycle de recherche, à favoriser le partage et la collaboration le plus tôt possible, cela implique un changement de paradigme (pour ne pas dire une rupture dans certains cas) tout au moins dans la gestion de sa recherche.

6. Science Ouverte et autres conséquences

- Note de bas de page 16 :

-

http://arsindustrialis.org/vocabulaire-economie-de-la-contribution

Cette proximité et cette ouverture sont rendues possibles par les technologies issues de la sphère numérique mais aussi par ses modes de régulation et de contrôle, le panoptisme numérique permettant notamment une traçabilité des robots et de la propriété intellectuelle. Au-delà du partage de connaissances, l’objectif résiderait donc dans une forme d’économie contributive au sens de Stiegler (2015) par innovation interne ou innovation ouverte, via l’intelligence collective (Lévy, 2013) des acteurs concernés. Qui plus est, ces démarches d’ouverture serviraient d’exemples, de modèles aux organisations privées. L’intelligence économique n’est plus dans un benchmarking sauvage mais dans le partage raisonné de briques de connaissances, dans une économie de la contribution16. Les organismes privés ont d’ailleurs bien saisi l’intérêt de cette ouverture des données et publications publiques. En effet, Dacos (2019) rapportant une enquête menée par OpenEdition Lab « Appropriation du savoir ouvert » signale que parmi les accès identifiés par des entreprises dans les 5000 IP consultant le plus OpenEdition, les trois principales organisations privées sont le Crédit Mutuel, Dassault et Axa. A titre d’exemple, il précise que le Crédit Mutuel comptabilise plus de 99 000 accès sur une période allant de 2017 à mi-2019, portant principalement sur 18 000 articles différents. Il ajoute que cette proportion de consultation est similaire à celle de l’Université de Lausanne. Toutefois la quête de nouveaux modèles d’affaire et in fine de nouveaux modèles scientifiques du fait de l’institutionnalisation de l’édition scientifique est centrale pour que chacun puisse tirer profit de ses apports.

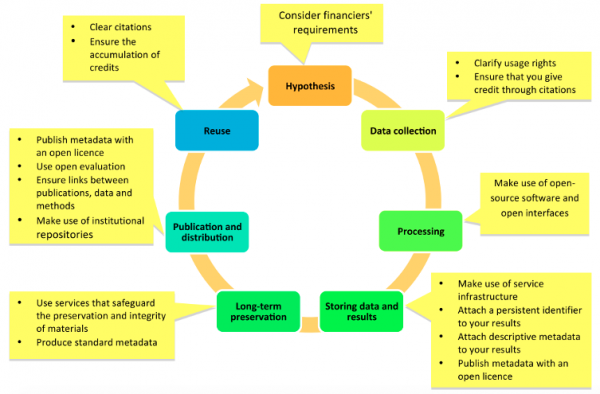

Figure 1 : Promotion de l'ouverture aux différentes étapes du processus de recherche (source FOSTER)

- Note de bas de page 17 :

-

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)

- Note de bas de page 18 :

- Note de bas de page 19 :

La Figure 1 donne un petit aperçu des étapes supplémentaires dues à la Science Ouverte et impactant le cycle de la recherche. Celui-ci alterne entre planification, action et évaluation. Au niveau micro, il va donc falloir adapter nos méthodes de travail non seulement en ce qui concerne les structures et les processus de recherche, mais aussi nos valeurs, nos attitudes et nos comportements. Car ces étapes constituent les meilleures pratiques à adopter et seront évidemment nécessaires pour obtenir un quelconque financement. Au-delà du financement de la recherche, la prise en compte de ces pratiques d’ouverture que ce soient vis-à-vis des publications ou des données dans l’évaluation des chercheurs et donc l’évolution de leur carrière constitue un autre levier mis en avant par les instances. Bien entendu pour ce faire et comme l’évoque la présentation du CNRS (2019) devant l’Assemblée Nationale, il faudra adopter une politique de données ouvertes selon les principes FAIR17 (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisables), définir son plan de gestion de données sur les recommandations internationales (RDA – Research Data Alliance18) en prenant appui sur des outils et infrastructures existants telles que DMP OPIDoR19 (INIST-CNRS)…

Les travaux menés sur la Science Ouverte sont donc d’ores et déjà en train de construire et formater les modèles et techniques de collecte, de stockage, de diffusion et de réutilisation. Or s’il est important de penser les techniques qui vont contribuer à la Science Ouverte – et c’est ce qui est fait – il est également indispensable de considérer la Science Ouverte comme un projet de connaissance qui doit prendre en considération l’ensemble de l’écosystème scientifique. Et c’est là où le bât blesse. Le design de la recherche et les développements en cours prennent comme référence les sciences exactes. De même, l’on pourra constater à travers le discours institutionnel que les « bonnes pratiques » en vigueur sont très largement inspirées des approches positivistes et des sciences dites « dures ». Considérer l’écosystème est un prérequis pour co-construire des projets de connaissances centrés sur LES pratiques et LES usages des chercheurs. Comme il n’existe pas UNE vérité, il n’existe pas UNE façon de faire de la recherche scientifique, ni UN modèle de pensée et d’action auquel tout un chacun devrait se plier. Il est donc nécessaire de concevoir les dispositifs de Science Ouverte au regard des différentes normes et des différents enjeux des acteurs scientifiques. D’appréhender les processus de sensemaking (Weick, 1979) organisationnel des communautés de chercheurs afin d’adapter les systèmes d’information et de collaboration à leurs schémas d’action, à leur habitus et permettre in fine une gouvernance informationnelle (Maurel, 2013) efficiente.

Conclusion

Comme nous l’avons vu tout au long de cet article, l’édition scientifique n’a pas été un long fleuve éthique tranquille. De la censure à la liberté d’expression corrélative à réprobation religieuse jusqu’à l’influence la Révolution Française, à chaque époque menant à l’apogée du livre et à la démocratisation de la production scientifique, des problèmes moraux et éthiques ont fait surface. L’influence croissante de l’édition scientifique, détenteurs des droits d’auteur, a par ailleurs su habilement se saisir de l’évolution des supports d’inscription de la science pour se dégager d’importantes marges bénéficiaires et posent aussi des problèmes éthiques de taille. Si le mouvement du Libre Accès a tenté d’apporter des réponses via les licences en Creatives Commons et des dispositifs socio-numériques scientifiques, la révolution scientifique en cours à travers les outils du 4ème paradigme et l’exploitation des données en a atténué les effets positifs. Le Plan S et plus précisément la politique de la Science Ouverte tendent à reconfigurer la production scientifique, mais force est de constater que les discours d’escorte qui les accompagnent restent ambivalents sur l’ouverture et l’accessibilité de cette production. Car, comme à peu près tout ce qui touche au numérique, la juridiction peine encore à réglementer les activités qui s’y mènent.

Ce qui est certain, c’est que tout l’écosystème scientifique va subir la « nécessaire révolution » de la Science Ouverte – pour reprendre les mots du CNRS – via le développement des infrastructures numériques impulsées par le Libre Accès. Les bonnes pratiques inhérentes supposent également une montée en compétence des différents acteurs des établissements de recherche, voire la création de nouveaux métiers dont celui d’administrateur de données de la recherche, et une institutionnalisation rapide des procédures qui en découlent. Procédures et protocoles largement inspirés des approches positivistes. L’accommodation/appropriation de ces démarches en LLASHS (Langues, Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales) va – de notre point de vue – nécessiter quelques ajustements pratico-techniques, à l’instar de l’instrumentation en humanités numériques, et assurément va continuer à poser des questions sur l’éthique de la recherche scientifique. La surexploitation des données nous permettra-t-elle dans les années à venir de rester aussi « ouverts que possible mais fermés que nécessaire » ? Rien n’est moins sûr considérant l’engouement exponentiel pour les IA et leur développement. Ce qui est sûr par contre, c’est que le 4ème paradigme propulse résolument la science dans une « technoscience » radicale. Or, comme le souligne Hottois (2006), si la science est technoscience, elle soulève inévitablement des questions morales puisque ces objets techniques ou artefacts numériques utilisés dans les activités scientifiques et les pratiques quotidiennes de recherche influent nécessairement sur ces dernières… Et dans bien des cas, configurent la méthodologie de la recherche.