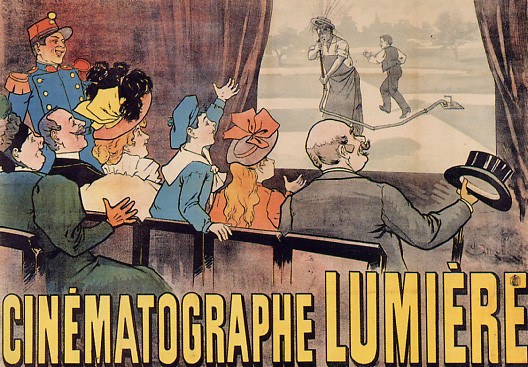

Le tout premier cinéma à l’affiche, ou comment parler des images mobiles (et parfois sonorisées) avec des images fixes (et aphones)

L’affiche censé montrer le premier cinéma relève d’emblée de l’intermédialité dès lors qu’elle montre dans une image fixe ce qui est mouvant. Or sa propre intertextualité picturale renoue avec le désir d’animation de chaque image inerte. D’où l’allusion à des trains en mouvement, à des parades mais également aux procédures filmiques elles-mêmes, à l’époque très proches de la fantasmagorie.

The poster that represents the new filmic medium deals immediately with intermediality since it shows in a still image what is moving. At the same time its own pictorial intertextuality goes back to the animation desire of every inert image. Hence the allusions to moving trains, parades but also to the filmic procedures themselves, in this period still very phantasmagorical.

El cartel que representa el primer cinema tiene en seguida un estatuto intermedial porqué muestra en una imagen fija lo que se mueve. A lo mismo tiempo su propia intertextualidad recuerda el deseo de animación de cada imagen inmóvil. De ahí las alusiones a los trenes en movimiento, a desfiles y también a los procedimientos fílmicos mismos, en esta época muy relacionados con la fantasmagoría.

Didier et Guiaud, Projection d’un message chiffré à l’état major, 1870, 70 x 100, Musée Carnavalet.

Vous l’avez expérimenté avec la poésie ou la peinture, mais je voudrais vous donner une ou deux bonnes raisons de vérifier à nouveau que l’impropre est capable de tendre vers le spécifique. J’aimerais vous dire comment l’affiche (inerte et aphone) évoqua si bien les images des frères Lumière ; comment un médium (le placard de papier) fut capable de traiter d’un autre médium (le cinématographe) avec les moyens du bord, c’est-à-dire avec de l’inapproprié ; et ce qu’il en résulta. Traiter un sujet de la sorte ne doit pas faire oublier que les affiches sont elles-mêmes tributaires de tout un ensemble de filiations iconographiques ; de sorte que, s’il convient de « remonter » du film à l’affiche qui l’annonce, il convient tout autant d’aller beaucoup plus loin en amont : c’est-à-dire jusqu’aux tableaux de peinture, que l’affiche pastiche et parodie. Si l’affiche de cinéma manifeste donc l’intermédialité même, elle capte, aussi, les marques de l’intertextualité qui la traverse. Il s’ensuit que l’une interfère avec l’autre et inversement. Tentons – en matière de cinéma, c’est le mot – d’éclairer la lanterne des gens venus nous écouter.

La Bataille des oreillers, 1898.

La Bataille des oreillers est projeté au Casino de Paris. Alfred Choubrac a dessiné l’affiche du film qui a un petit air de Zéro de conduite avant la lettre. ll s’agit de vanter, non pas les mérites de la technologie française en matière cinématographique, mais ceux du procédé américain dit American Biograph. Même si La Bataille des oreillers représente, à droite, le faisceau lumineux du projecteur, cette affiche, de petit format (61 x 62), met l’accent sur le filmé ; en d’autres termes, la fiction burlesque dont on fait ici la promotion. Le faisceau lumineux mis à part, on peut dire que ce placard préfigure un des standards de l’affiche de cinéma : à savoir, ces affiches, qui représentent soit des quasi-scènes de genre pour les comédies, soit des représentations paroxystiques dans le cas des drames.

L’Asssassinat du duc de Guise, pièce cinématographique, 1908, 160 x 120.

Toutes ces images sont évidemment susceptibles de fonctionner comme les emblème des films proposés.

Ce standard (il en existe un autre : les affiches en forme de polyptyques) se stabilise autour des années 1910. Je veux dire que, jusque-là — tant du côté français que du côté américain — les affichistes hésitent entre deux modes qui sont, respectivement, la représentation du filmé ou bien celle du filmique. Le filmé, c’est l’accent porté sur tel aspect du film projeté (ce qu’on voit ici). Le filmique est plus complexe à cerner. Quant à ce dernier, précisément, deux éléments de réponse peuvent être avancés :

1-Le filmique est le processus d’enregistrement du filmable (la caméra en action et en situation). En voici une version drolatique :

2-Je rangerai également dans la catégorie du filmique le processus de restitution cinématographique du filmé : le projecteur, l’écran, la salle et ses spectateurs.

On pourrait trouver d’autres sous-catégories. Ne considérons, cependant, que cette affiche complexe de René Péan (un élève de Chéret) qui articule les deux aspects du filmique que je viens de dire.

Cette affiche date de 1898 (elle mesure 83 x 60). Elle exalte les vertus d’un appareil mixte de prises de vues et de projection. En haut, l’allégorie du cinématographe a braqué la caméra sur le filmable (l’action de filmer ressortit, elle, au filmique) ; en bas un singe (qui nous vient du XVIIIe siècle), déroule la bande qu’a justement enroulée la gracieuse déité qui se trouve à l’étage. Ce qui ressortit également au filmique. Sur l’écran, le filmé, comme on voit. Quelques mots sur la partie supérieure de cette affiche. L’opératrice ne filme pas n’importe quoi. Ce sont, au premier chef, de soldats qu’il est question, autrement dit de gens qui défilent.

Un premier petit excursus est ici nécessaire. On ne peut pas ignorer que, dans l’imagerie fixe (gravure, peinture, plus tard bande dessinée), le thème du défilé est fort courant. J’oserai dire que c’est un motif en quelque sorte « surdéterminé ». L’image fixe, comme on sait, fut toujours hantée par le mouvement, mouvement qu’elle se plut parfois à décomposer faute de pouvoir en restituer le continuum. Songeons à ces références obligées que sont Les Aveugles de Bruegel ou L’Embarquement pour Cythère de Watteau. Songeons encore (et à l’opposite) à ces dénégations du mouvement que sont les représentations de personnages figés (de stupeur ou d’horreur) ; dénégations du mouvement qui sont encore une façon d’évoquer ce dernier.

Toutes choses égales, il semble que le motif de la parade, plus particulièrement celui de la parade militaire, soit un objet congruent au tableau, à la gravure, à la photographie (et plus tard au film), pour la raison que la répétition induit aisément l’idée de processus : l’enchaînement pouvant l’emporter sur la juxtaposition.

Toute cérémonie appelle sa mise en image pour la raison que toute cérémonie est en soi une composition. De la revue effectuée (réelle) à la revue peinte, dessinée gravée, quelque chose se perd, évidemment, dont les imagiers ne feront jamais le deuil puisque jamais ils ne cesseront de représenter des « théories » de figurines interchangeables. Je veux dire que le thème pictural du défilé, où des personnages, « discrets » et conformes, règlent leurs attitudes les uns sur les autres, n’est pas sans rapport avec le désir d’animation qu’évoquent et que révoquent à la fois les images inertes. Fin de l’excursus.

Revenons à notre affiche du Royal Biograph. Que dire, alors, du cinématographe et de ses bandes d’actualité dont on s’aperçoit qu’elles firent, longtemps, la part belle à l’exercice des corps-machines (soldats, gymnastes, mais aussi majorettes, Tiller Girls, pompom girls, que sais-je encore ?). Passées les étapes technologiques des zootropes, phénakitiscopes, etc., l’image peut soudain faire coïncider le défilement des photogrammes avec le défilé cadencé (quoique cahotant) des hommes marchant au pas. Passons à la partie droite du bas de l’affiche. Le singe-opérateur, doté de lunettes, restitue les prises de vues enregistrées par la kinéphilique jeune personne. Mais il s’agit de diversifier les sujets retenus : le sport a pris la place des piou-piou en pantalons garance ; à quoi s’ajoute ici un train fonçant en direction des spectateurs (le placard d’Abel Truchet représentant l’arrivée d’un train en gare de la Ciotat, 1895, est dans toutes les mémoires) .

Tout comme l’iconogramme des soldats, le motif du train n’est pas dû au hasard (même si le choix de ces motifs n’est pas clairement analysé par les hommes de l’art). La progression de la locomotive lancée sur son chemin de fer métaphorise bien l’entraînement automatisé de la pellicule devant le lecteur optique. Par où il se trouve que le faisceau du projecteur s’élargit, en outre, pour atteindre les bords de l’écran.

Cet écran dessiné par Péan annonce déjà ce que deviendra l’affiche de cinéma de cet autre standard auquel j’ai vaguement fait allusion plus haut : les affiches composites évolueront à leur tour vers ces sortes de synthèses « archi–filmiques », où le filmé se donnera sous la forme de fragments épars mais exemplairement métonymiques.

(1896)

D’une façon générale, quels liens peut-on établir entre l’affiche et l’écran des premières salles obscures ? Ces liens sont multiples, et constituent à eux seuls un champ d’analyse. Faute de temps, je n’en donnerai qu’un seul exemple.

Cette affiche de Jules Grun date de 1906 (150 x 110). Elle nous montre sur un fond noir le haut de la tête d’une sorte de génie, dont le corps est largement occulté par un carré blanc représentant un écran de cinéma. Sur cet écran, un personnage, menacé par un lion, s’est réfugié derrière un parapluie qu’il a percé pour surveiller le félin (Tintin au Congo est de la même farine). Le texte, inscrit en haut du carré lumineux (« Je ne tremblote, pas, je vois tout ») est un énoncé à double entente (ce qu’on nomme « amphibologie »). Cet énoncé réfère :

-

au spectateur dans la salle qui voit d’autant mieux que le génie caché derrière l’écran a immobilisé ce dernier (voyez ses mains). On notera, au passage, qu’à l’amphibologie signalée s’ajoute cette autre ambiguïté, car ce n’est pas l’écran qui pourrait « trembloter », mais l’image qui y est projetée (je reviendrai rapidement sur ce point) ;

-

cet énoncé réfère également au personnage qui, armé de son seul bouclier de soie, garde, malgré tout, son calme en présence du fauve. Il n’est pas indifférent de noter que ledit personnage peut observer l’animal à travers un oculus qui peut symboliser l’objectif de la caméra. Il n’est pas interdit, non plus, de voir dans l’homme à l’œil « perçant » la figure du projectionniste. L’idée de « ciné-œil » n’est pas loin.

Le procédé utilisé ici est de pure rhétorique. Il s’agit de faire savoir que la nouvelle machine Pathé est dotée d’une courroie qui remplace les galets d’entraînement de la pellicule, ce qui a pour effet de supprimer les sursauts et les effets de scintillement de la bande image. Or, il n’est pas possible de montrer cette amélioration technique. Il s’est donc agi de faire prendre en compte par le support écran (là où peuvent se mesurer les effets) les améliorations apportées à la machine de projection (la cause). Comme l’écran est représenté par l’affiche qui, elle, est stable par définition, le tour est joué. Glissement. Passe-passe.

Nous sommes remontés du filmé ou du filmique à l’affiche. Descendons cette fois de la peinture à l’affiche de cinématographe. Un motif pictural fait retour sur les placards que nous avons retenus : les allégories. Ces dernières, qui connaissent une nouvelle jeunesse avec la publicité, président à la naissance de cette jeune technique : le cinématographe. La réclame, chargée d’en vanter les mérites, est peuplée de hérauts mais, le plus souvent, de « chérettes » et autres créatures à la manière de Mucha. Nous avons vu, il y a un instant, que ces allégories pouvaient êtres des « allumeuses » dans tous les sens du terme.

René Péan, 1896.

Observons cette autre créature de René Péan. Les poncifs des soldats et du train sont là en bonne place. Autre topos, la présentatrice est une sorte de magicienne par le truchement de laquelle un monde « second » vient se révéler au sein de celui qui est censé être le nôtre. En un sens, cette allumeuse-entremetteuse, plus réservée que la précédente, est aussi une… « ouvreuse ». Nous l’appellerons Lucie (elle pourrait s’appeler Phosphora). Lucie a posé sa main gauche sur l’arrière de l’appareil, mais ce dernier, resté dans l’ombre, laisse accroire que les images que Lucie nous révèle jaillissent quasiment de sa main. Nous avons qualifié Lucie de déité allégorique : c’est aussi à la lettre une entremetteuse ; nous pourrions encore avancer les mots de « manipulatrice », de « prestidigitatrice », voire de « magicienne ».

Nouveau petit excursus . Dans un collage, Max Ernst (La Femme aux 100 têtes) nous montre une éclaireuse d’un genre particulier : c’est de son sexe qu’irradie la puissance imageante dont elle est porteuse. L’intuition du surréaliste est géniale, qui fait de la caverne matricielle de son héroïne sinon « l’origine du monde », du moins « l’origine d’un monde ». Cette Phosphora trahit soudain – à la manière des Bijoux indiscrets de Diderot – le portrait de l’amant qu’ « elle a dans la peau ».

Cette sorte d’« Eve future », n’est pas la sœur en phosphorescence de Max Ernst, puisque c’est à partir de ses mains écartées, seulement, que se détache soudain l’éventail des visions qu’elle exhibe. Il convient, néanmoins, de noter que notre « ouvreuse » (qui possède à l’écran une déléguée sous la forme de la fille aux jumelles) produit graphiquement ce que les bateleurs de la fin du XVIIIe auraient appelé une fantasmagorie et que, plus proches de notre auteur, les spirites auraient pu appeler une « émanation » ou une aura.

L’image écranique issue de la lanterne magique avec laquelle Lucie-Phosphora fait corps est, de fait, un phylactère manifestant, en tous cas, ce sur quoi Lucie a la main haute.

Pourquoi cette remarque ? Parce qu’elle annonce ce que je voudrais dire d’une nouvelle image qui lie fort poétiquement (quoique naïvement) affiche et cinéma.

Il n’est pas rare de trouver des images capables d’user de ce que j’appellerai « l’effet mimé de la scissiparité ». Telles des cellules, des images–entités, bien circonscrites, donnent corps à d’autres entités.

Dernier petit excursus. Dans le langage de la BD, les ballons sont accompagnés d’appendices qui renvoient aux locuteurs. Ces appendices sont des « dériveurs » (ce que les linguistes appellent des shifters) matérialisant ici le passage (la dérive) entre l’instance iconique et l’instance verbale (signifiée comme sonore). D’un point de vue strictement graphique, le personnage, pointé par l’appendice qu’on a dit, se présente comme si la ligne-enveloppe, qui circonscrit son propre corps, avait permis qu’un ectoplasme blanc, issu de lui-même, prenne consistance et autonomie. Assumons cette métaphore spirito-physique, et continuons de la « filer ». L’appendice-shifter est, certes, séparé du héros (il ne le touche pas), mais il le pointe comme l’origine du ballon, ballon qui se serait séparé du héros, comme par scissiparité (après tout c’est la même filet d’encre qui enserre personnages et bulles). L’appendice de la bulle fonctionne par rapport au personnage comme ce qui resterait d’un passage à la limite avant que ne se soit opérée l’autonomie de la bulle. Micro-scène fantasmée d’une sémiogénèse en acte : ce shifter, qui marque la solution de continuité entre le corps second (la bulle-ectoplasme) et le corps premier (le héros), balise les étapes d’une sorte de passage du » son du corps » à la diffusion en expansion du « corps du son ». Je risquerai ici cette assertion selon laquelle une « pensée iconique » se manifeste en ce que le chiasme (son du corps / corps du son) vaut pour le jeu des équi-valences synesthésiques : visuel / sonore.

Que tirer de ces remarques ? Je tiens que ce dessin de BD use d’une dérivation graphique dont l’effet repose sur ceci qui veut que l’affiche soit fixe et qu’étant fixe, précisément, l’image puisse susciter, grâce à la contiguïté active de ses constituants (personnages / ballons) des conversions symboliques.

En veut-on un autre exemple ? Voyez l’image suivante.

Mais il est temps d’en arriver à notre image conclusive. Observons donc pour terminer, cette affiche cinématographique.

On entend et on voit, 1906, affiche de Candido Aragonese de Faria, 140 x 220.

Il est question du couplage son-image. Ce couplage se traduit sur l’affiche par une sorte d’articulation qui veut que le sonographe (et sa tête de lecture) puis le pavillon de ce dernier soient le shifter auquel s’agrège, dans une continuité graphique, le flot musical qui s’en échappe ; puis qu’à son tour le flot musical, participant de la structure visuelle amorcée par le cône du pavillon, vienne se cristalliser sous la forme d’une scène (Roméo rejoint Juliette) ; cette scène a pour aire de déploiement la base d’un cône dont la pointe est formée par la partie resserrée du pavillon. Du dessin du phono au flot musical qui en sort (et dont le signifiant est assimilable à un rayon lumineux), puis du rayon lumineux à la scène révélée, le court-circuit est saisissant. À l’instar du « dériveur » faisant la liaison entre personnage et le ballon, l’affichiste traitant du sono-cinématrographe, tire parti des servitudes même de l’image fixe (inerte et atone). Le phénomène audio-visuel, réduit aux seules ressources du graphisme, nous vaut ce dessin dont le baroquisme emprunté amuse. L’esprit de la fantasmagorie hante encore les séances de projection.