« Vérifictions » naturelles Natural “Verifictions”

Massimo Leone

Université de Turin, Italie

FRIAS, Freiburg Institute of Advanced Studies, Université de Fribourg, Allemagne

L’article développe le concept de « vérifiction » afin de déconstruire et mieux comprendre la relation entre la connaissance empirique de la réalité « naturelle » et sa représentation dans le langage. En prenant l’exemple de quelques cas limites liés par une sémantique similaire (un poème de Christian Morgenstern qui « invente » une étrange créature se promenant sur son nez ; le livret parodique d’un zoologiste allemand sur une espèce récemment découverte, elle aussi caractérisée par un nez proéminent ; les expériences littéraires et visuelles de la « biologie spéculative » et de « l’exobiologie »), l’article démontre que la connaissance naturaliste ne sculpte pas ses entités directement dans la réalité, mais plutôt, comme l’avait bien deviné la sémiotique de Greimas, elle les retrouve dans le langage.

The article develops the concept of “verifiction” in order to deconstruct and better understand the relationship between empirical knowledge of the “natural” reality and its representation in language. Taking the example of a few borderline cases linked by similar semantics (a poem by Christian Morgenstern that ‘invents’ a strange creature walking around on its nose; a German zoologist’s parodic booklet on a newly discovered species, also characterized by a prominent nose; the literary and visual experiments of “speculative biology” and “exobiology”), the article demonstrates that naturalistic knowledge does not carve its entities directly into reality, but rather, as Greimas’ semiotics correctly guessed, finds them in language.

Index

Articles du même auteur parus dans les Actes Sémiotiques

Mots-clés : empirie, langage, sciences naturelles, sémiotique naturelle, vérifiction

Keywords : Natural Sciences, Natural Semiotics, Verifiction

Auteurs cités : Philippe DESCOLA, Dugal DIXON, Algirdas J. GREIMAS, Christian MORGENSTERN, Gerolf STEINER, Harald STÜMPKE

[...] mais a ensuite renoncé à la théologie

pour embrasser les sciences naturelles,

et cela s’est produit graduellement, de sorte que,

lors des disputationes,

dans lesquelles il atteignit l’excellence,

rien d’autre ne lui venait à l’esprit,

sinon les formes de la faune et de la flore

dans ce quart de la terre, là où se rencontrent

l’Orient,

l’Occident et le Nord,

et les compétences nécessaires

pour pouvoir les décrire.

Sebald 1988 (notre trad.)

1. Das Nasobēm

- Note de bas de page 2 :

-

Munich, 6 mai 1871-Merano, 31 mars 1914 ; sur Morgenstern, voir Bauer 1933 ; Hiebel 1957 ; Meyer 1959 ; Beheim-Schwarzbach 1964 ; Gumtau 1971 ; Steffen 1971 ; Piper 1978 ; Kusch 1982 ; Kretschmer 1989 ; plus récemment, Schimmang 2013 et Ferragamo 2021.

Vers 1895, l’écrivain allemand Christian Morgenstern2, connu pour ses créations littéraires marquées par une ironie mordante, un non-sens raffiné et une veine métaphysique paradoxale, composa le poème Das Nasobēm, trois quatrains de septénaires à rimes alternées décrivant la forme et le comportement d’un animal mystérieux, le Nasobēm. Morgenstern en construisit le nom, comme il est d’usage en zoologie, à partir de la combinaison d’une racine latine, « nasus », « nez », et d’une racine grecque, « bem », « marcher ». Voici le poème en question :

- Note de bas de page 3 :

-

Morgenstern 1905 : 51. Notre traduction métrique.

|

Auf seinen Nasen schreitet |

Sur son nez il avance, |

|

einher das Nasobēm, |

Le Nasobēm paré, |

|

von seinem Kind begleitet. |

Accompagné de sa descendance. |

|

Es steht noch nicht im Brehm. |

Non, Brehm n’en a rien narré. |

|

Es steht noch nicht im Meyer. |

On ne le trouve pas chez Meyer. |

|

Et pas non plus dans le Brockhaus. |

Ni dans le Brockhaus non plus. |

|

Es trat aus meiner Leyer |

Il sortit de ma lyre, |

|

zum ersten Mal ans Licht. |

Pour la première fois vu. |

|

Auf seinen Nasen schreitet |

Sur son nez s’avance depuis, |

|

(wie schon gesagt) seitdem |

(Comme déjà précisé) |

|

von seinem Kind begleitet, |

Accompagné de sa descendance, |

|

einher das Nasobēm. |

Le Nasobēm paré.3 |

- Note de bas de page 4 :

-

Berlin, Bruno Cassirer. Sur les Galgenlieder, voir Cureau 1986 et Wilson 2003 ; mais le titre en français a été aussi traduit comme Les chansons du gibet (tr. Jacques Busses ; Cognac, Le Temps qu’il fait).

La scène évoquée par ce poème, publié pour la première fois en 1905 dans le recueil Galgenlieder [littéralement, « chants de potence »]4, est à la fois simple et suggestive : un être mystérieux est représenté avançant gracieusement, appuyé sur son nez, suivi d’un petit. En quelques lignes, les trois premiers vers parviennent ainsi à connoter un tel être comme vivant : ils font savoir au lecteur que le Nasobēm est capable de mouvement (et, qui plus est, de mouvement gracieux), qu’il est doté d’un appendice semblable à une partie du corps humain – le nez –, et que, malgré l’étrangeté de marcher dessus, il partage avec les humains et les autres animaux le fait de procréer et d’avoir une progéniture. De plus, l’imposition du nom, « Nasobēm », désigne cet être mystérieux non pas comme un monstre mais comme le membre d’une espèce reconnue. Mais de quelle espèce s’agit-il ?

- Note de bas de page 5 :

-

Unterrenthendorf, aujourd’hui Renthendorf près de Neustadt an der Orla, 2 février 1829-11 novembre 1884 ; sur Brehm, voir Heß 1903, 47 : 214-6 et Haemmerlein 1985.

- Note de bas de page 6 :

-

lllustrirtes Tierleben: Eine allgemeine Kunde des Tierreichs, édité par Alfred Edmund Brehm, Eduard Oskar Schmidt et Ernst Ludwig Taschenberg, 6 vols, Hildburghausen, Bibliographisches Institut, 1864-1869 ; réédité plus tard dans une édition augmentée par Alfred Edmund Brehm, Eduard Oskar Schmidt et Ernst Ludwig Taschenberg sous le titre Brehms Tierleben : Allgemeine Kunde des Tierreichs, 10 vols, Leipzig, Bibliographisches Institut, 1876-1879 ; réimprimée en 1882-1884 ; et enfin dans une troisième édition sous le titre Brehms Tierleben : Allgemeine Kunde des Tierreichs, édité par Alfred Edmund Brehm, Oskar Boettger, Wilhelm Haacke, Eduard Pechuël-Loesche, W. Marshall, Eduard Oskar Schmidt et Ernst Ludwig Taschenberg, 10 vols, Leipzig et Vienne, Bibliographisches Institut, 1890-1893. Sur ce travail, voir Schulze 2009.

- Note de bas de page 7 :

-

Hanovre, Basse-Saxe, 1er janvier 1791-Königsberg, Prusse orientale, 7 août 1858 ; sur E.H.F. Meyer, voir Zaddach, 1896 et Wunschmann 1885, 21 : 565-9.

- Note de bas de page 8 :

-

« Histoire de la botanique » ; Königsberg, Bornträger Verlag, 1854-1857.

L’auteur du Lied avoue n’avoir trouvé aucune trace de cela chez la Brehm, la Meyer, ou la Brockhaus. « La Brehm » désigne ici de toute évidence « Alfred Edmund Brehm »5, c’est-à-dire l’éminent zoologiste allemand, illustrateur d’histoire naturelle et vulgarisateur des connaissances zoologiques, et plus précisément Brehms Tierleben6, l’encyclopédie zoologique illustrée qui l’a rendu célèbre dans le monde entier ; « Meyer », quant à lui, désigne probablement Ernst Heinrich Friedrich Meyer7, et, de fait, sa Geschichte der Botanik en quatre volumes8 ; enfin, Brockhaus est une référence évidente à la célèbre encyclopédie allemande, dont la première édition date de 1809. En bref, à travers ces références rigoureuses, le poème indique que le Nasobēm n’est répertorié ni dans les inventaires zoologiques ou botaniques de l’époque, ni dans les répertoires encyclopédiques.

- Note de bas de page 9 :

-

Londres, 12 mai 1812 - San Remo, 29 janvier 1888.

- Note de bas de page 10 :

-

« Un poème dans lequel, avec une créativité linguistique magistrale, est évoqué l’être dont il est dit que « Twas bryllyg, and ye slythy toves / Did gyre and gymble in ye wabe : / All mimsy were ye borogoves ; / And ye mome raths outgrabe ») ? Daresbury, Halton, Cheshire, 27 janvier 1832-Guildford, Surrey, 14 janvier 1898 ; la bibliographie sur Carroll est infinie.

- Note de bas de page 11 :

-

La traduction est ardue, voire impossible ; Hanri Parisot propose : « Il était grilheure ; les slictueux toves / Gyraient sur l’alloinde et vriblaient : / Tout flivoreux allaient les borogoves ; / Les verchons fourgus bourniflaient » ; sur la littérature du non-sens et Jabberwocky, voir Hofstadter 1980 ; Dolitsky 1984 ; Alakay-Gut 1987 ; Richards 1978/9 : 16-19.

- Note de bas de page 12 :

-

La bibliographie sur le sujet est vaste ; il suffit de penser au Manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges et Margarita Guerrero, première édition México, Fondo de Cultura Económica, 1957, augmenté plus tard dans les éditions de 1967 et 1969 de El libro de los seres imaginarios (Buenos Aires, Kier) ; sur la zoologie fantastique, voir Canestrini 1992 et la section sur la « zoologie » dans Albani et Della Bella 2003 : 326-8.

D’où vient donc cet être mystérieux ? La réponse se trouve dans les vers qui suivent immédiatement : il voit la première fois à la lumière en sortant de la lyre du poète. Mais depuis, comme le conclut le dernier quatrain, le Nasobēm marche gracieusement sur son nez, portant un petit enfant. Comment interpréter ces vers ? Un pur non-sens dans la lignée des limericks d’Edward Lear ?9 Dans celle de l’extraordinaire poème Jabberwocky intégré par Lewis Carroll10 dans Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (1871) ?11 Certainement. On peut constater que la littérature regorge en fait d’êtres imaginaires, plus ou moins bizarres, plus ou moins monstrueux12.

- Note de bas de page 13 :

-

Pour un résumé, Kasabova 2011 : 183-212.

Mais dans le poème de Morgenstern, on peut lire en filigrane quelque chose de plus : avec une ironie voilée, les vers semblent opposer les critères ontologiques des sciences naturelles, ratifiés par les encyclopédies zoologiques, botaniques et généralistes, à ceux de la poésie : il n’y a aucune trace du Nasobēm dans les connaissances déposées et partagées par les naturalistes, apprend-on dans le deuxième quatrain ; pour ces connaissances, donc, le Nasobēm n’existe tout simplement pas ; et pourtant, sur la base de l’épiphanie fantastique survenue dans le premier quatrain, le troisième affirme avec une fierté sardonique : « depuis » [« seitdem »] le Nasobēm n’a pas cessé d’arpenter élégamment sur son nez, accompagné de son petit. « Cela a été imaginé, donc cela existe », pourrait être, en somme, le distillé du poème, qui semble souligner le pouvoir créatif, génératif du poème, faisant revivre en cela son étymon originel. Il ne s’agit pas d’entraîner Morgenstern dans la sempiternelle diatribe sur la nature ontologique des entités imaginaires, question dont la philosophie analytique se préoccupe souvent, avec cependant moins d’humour que le poète allemand13.

Ce qui est intéressant d’un point de vue sémiotique, notamment dans le cadre d’une réflexion sur la relation entre fiction et véridiction, c’est autre chose : le Lied de Morgenstern met en évidence le fait que les modalités sémiotiques avec lesquelles une certaine entité est découpée dans son environnement, identifiée comme être et dotée d’attributs tels que la vie, le mouvement, la reproduction, la morphologie, etc., n’est pas simplement un résultat direct de la réalité, mais l’issue d’un héritage complexe de codes plus ou moins consciemment déposés et partagés dans la mémoire culturelle d’un groupe. En somme, d’un point de vue sémiotique, il ne s’agit pas tant de souligner la manière dont le poème de Morgenstern revendique le pouvoir génératif de la poésie, que la manière dont il souligne le pouvoir pour ainsi dire poétique de la zoologie. En construisant un nouvel être imaginaire et en le dotant d’une nature semblable à celle des autres êtres vivants, Das Nasobēm ne se contente pas d’exalter, de manière romantique, le pouvoir créatif de la parole poétique ; plus subtilement, il insinue que ce pouvoir créateur est analogue à celui des sciences naturelles. À y regarder de plus près, ces représentations ne découvrent pas les êtres du réel, mais les inventent en circonscrivant leur environnement et surtout en adoptant les codes de figuration. Ces codes, acceptés à la fois par la communauté scientifique et par la société à laquelle elle s’adresse, permettent de donner corps à la nature, de transformer un concept abstrait en une variation d’entités perceptibles.

2. Le rhinograde

- Note de bas de page 14 :

-

« Structure et vie des Rhinogrades » ; avec une préface et des illustrations de Gerolf Steiner, Stuttgart, Fischer, 1961 ; trad. fr. par Robert Weill, Anatomie et biologie des rhinogrades : Un nouvel ordre des mammifères ; avec une postface de Gérolf Steiner ; préface de Pierre-Paul Grassé, Paris, Dunod, 2000.

Pour saisir cette insinuation ironique et la pousser jusqu’à ses ultimes conséquences, pleines d’auto-ironie, il fallait être zoologiste. En 1961, un certain Harald Stümpke publia chez Fischer à Stuttgart un livre intitulé Bau und Leben der Rhinogradentia14, destiné à attirer l’attention de toute la communauté zoologique pour les décennies à venir. Le texte, de quelque quatre-vingts pages avec une postface, quinze planches pleine page et douze illustrations de Gerolf Steiner, révèle en quatrième de couverture qu’il a été écrit par un « ancien conservateur du musée de l’Institut Darwin à Heiei, Mairuwili ». Il est inutile de chercher l’un ou l’autre de ces toponymes chez le service public des cartes et données du territoire. En effet, l’introduction explique que la terre des Rhinogrades, confinée dans un coin non cartographié des mers du Sud, était restée inconnue jusqu’en 1941, date à laquelle elle fut visitée pour la première fois par des « Européens civilisés » à la suite d’un événement hasardeux lié à la guerre du Pacifique : le Suédois Einar Pettersson-Skamtkvist, ayant échappé à la captivité japonaise, y aurait fait naufrage sur l’île de Heidadaifi.

Cette île, dont la nature géologique est minutieusement décrite dans le traité, possède une végétation tropicale. L’évaluation botanique, encore en phase initiale, révèle, outre des genres à diffusion planétaire, de nombreuses formes endémiques au caractère archaïque, telles que les Maierali, étroitement liées aux Psilotales. Le lecteur familier de la botanique ne manquera pas le code de cette « invention de la nature » : de même que le nom de l’archipel des Mairuwili parvient néanmoins à évoquer une réalité géographique à travers un montage de phonèmes typiques des toponymes du Pacifique Sud, de même les Maierali, dont le nom n’existe pas en botanique, matérialisent pourtant un genre végétal non seulement par affinité phonématique, comme les Mairuwili, mais aussi par co-catégorisation avec une espèce bien connue des botanistes, les « Psilotacées » (nom commun : « Psilotes »). Il en va de même pour un autre genre « imaginaire » de l’île, le Necolepidodendron, investi d’une réalité botanique par proximité avec le genre primitif, effectivement attesté par les naturalistes, des Lepidodendrales, ou le genre fantaisiste des Schultzeales, à classer aux côtés des Ranunculaceae [les ranunculacées].

C’est ainsi que le livre de Stümpke construit une botanique et une géologie à travers un savant amalgame d’éléments de connaissance partagés par les naturalistes et d’éléments inventés de toutes pièces, mais aussi à travers des références bibliographiques fictives (qui ne connaît pas la Classification des Sables Miliolides de l’Horizon Supérieur D16 de Mairuvili par Ezio Sputalave ?) et puis, surtout, par une construction discursive qui imite les structures énonciatives (l’impersonnalité glacée), épistémiques (la prudence, la réserve, le dosage des opinions) et linguistiques (le croisement des références, le jeu des inférences, le lexique) du discours scientifique. Qu’en est-il alors de l’anthropologie de l’île ? Selon la brochure, les indigènes que Skamtkvist aurait rencontrés à son arrivée en 1941 s’étaient décrits comme des « Euacha-Hat-schi ». Mais ils auraient disparu depuis, alors que l’explorateur suédois les croyait d’ethnie polynésienne-europoïde (une autre combinaison inhabituelle). À ce sujet, il est bien sûr pertinent de comparer les études de Deuterich (1944) et de Combinator (1943).

Comme toutes les parodies, l’incipit de Bau und Leben der Rhinogradentia ne se contente pas de tourner en dérision un genre, celui de l’écriture scientifique et en particulier de l’écriture naturaliste, mais en le tournant en dérision, il en révèle aussi les codes autrement transparents, ceux qui organisent à la fois sa forme expressive et la sphère sémantique à laquelle elle se réfère. En bref, tout comme le poème de Morgenstern, le traité du pseudo-Stümpke semble suggérer que s’il est possible d’inventer la géologie, la botanique et, comme nous le verrons bientôt, la zoologie d’une île inexistante. Cela indique que la géologie, la botanique et la zoologie des territoires réellement existants sont également, d’un certain point de vue, « inventées », non pas au sens banal où elles n’ont pas de contrepartie dans la réalité et dans l’expérience humaine de celle-ci, mais au sens plus subtil où même les discours des sciences, comme ceux des parodies qui les imitent, suivent des usages dictés non pas par une supposée « nature des choses », mais par le commerce incessant que les êtres humains entretiennent entre eux et avec leur environnement au moyen de cet espace intermédiaire protéiforme qu’est le langage.

En fait, il ne s’agit pas ici de dire que toute la nature est imaginaire, mais au contraire que les moyens sémiolinguistiques qui peuvent être mis en œuvre pour évoquer, signifier et communiquer une nature imaginaire sont exactement les mêmes que ceux qui peuvent être utilisés pour circonscrire, articuler et désigner une nature « réelle ».

La géologie, la botanique et la zoologie ne construisent pas les connaissances comme une simple accumulation de découvertes pures. Elles le font en découpant le continuum du réel et ses saillances à travers des codes socialement partagés, ancrés dans une mémoire culturelle et perfectionnés par la technicité des spécialistes. Ainsi, un ensemble de dispositifs rhétoriques, constituant une véritable rhétorique de la nature, est nécessaire pour que la nature puisse effectivement exister dans notre perception et notre compréhension.

Le plus grand mérite épistémologique d’un livre comme Bau und Leben der Rhinogradentia consiste précisément à souligner que la nature ne parle pas d’elle-même, comme le voudraient les réalistes naïfs. Elle serait muette si elle n’était pas parlée par le langage humain, mais comme elle ne peut pas ne pas être parlée, elle peut aussi être inventée, « artefactée », contrefaite. Mais alors prétend on ici qu’il n’y a pas de différence entre les Schultzeales et les Ranunculaceae ? Que selon un relativisme absurde les unes et les autres doivent être considérées comme le résultat d’une articulation arbitraire de la réalité ? Et que dire alors de l’expérience empirique, de la série de procédures perceptives qui nous font finalement affirmer avec certitude que tel genre de plantes existe dans la nature, tandis que tel autre n’est que le produit de l’imagination malicieuse d’un écrivain allemand ? La question n’est évidemment pas là.

La leçon à tirer de Bau und Leben der Rhinogradentia ne consiste pas à affirmer que rien dans la réalité naturelle étudiée par les géologues, les botanistes et les zoologues ne serait d’une nature ontologique différente de la réalité « artificielle » inventée par les poètes et les écrivains. À l’inverse, la leçon à en tirer est que pour signifier la réalité de la nature dans les échanges entre les êtres humains, et dans les échanges entre les êtres humains et leur environnement (y compris les animaux et les plantes), on ne peut se débarrasser de la membrane du langage : parler de la nature relève d’une action humaine soumise aux accidents et aux labyrinthes de l’histoire et des cultures – ce que Stümpke démontre avec l’un des aspects les plus réussis et les plus divertissants de son pamphlet : « l’invention » de « rhinogrades » et leur représentation figurative.

Après avoir habilement évoqué le contexte géologique, minéralogique et botanique dans lequel vivent les Rhinogradentia – à travers la formulation linguistique décrite ci-dessus – pour construire un effet de réalité naturaliste, Stümpke se révèle être le disciple le plus attentif de Morgenstern. Ici aussi, les caractéristiques stylistiques du langage scientifique, et en particulier de la zoologie post-darwinienne, sont magistralement adoptées et mises en pratique pour « inventer » cette nouvelle espèce, avec le double effet de générer à la fois moquerie scientifique et ironie (étant donné le potentiel d’un mensonge, comme l’aurait dit Eco).

- Note de bas de page 15 :

-

La littérature sur les monstres est vaste. Pour une revue, voir Nestawal 2010 ; voir aussi Asma 2009 et Borgards, Holm et Oesterle 2009 ; une perspective sémiotique est présentée dans Ferraro et Brugo 2008.

- Note de bas de page 16 :

-

Sur l’iconographie du monstrueux, voir l’étude classique de Wittkower 1942 : 159-97 ; plus récemment, voir Ochsner 2010 et Ortoleva et Carluccio 2010 ; ainsi que Martinez 2011.

Avant de nous plonger dans la zoologie imaginative de Stümpke, il convient toutefois de souligner qu’aucun monstre ne sort de sa plume, pas plus que de la lyre de Morgenstern15, mais plutôt des êtres vivants d’une nature bizarre. La différence ne réside pas dans la morphologie du rhinograde (laquelle à certains égards, comme nous le verrons, peut être qualifiée de monstrueuse). Loin de là. La différence réside dans le fait que, contrairement à tant de bestiaires du Moyen Âge ou du début de l’époque moderne, qui sont aussi et surtout très fouillés dans leur figuration iconographique16, le pamphlet de Stümpke atténue le sentiment de monstruosité précisément en adhérant aux canons et aux codes de l’écriture zoologique ; en bref, c’est précisément grâce à cette écriture que le texte convainc son lecteur modèle (un lecteur ayant une certaine familiarité, au moins scolaire, avec la technicité des sciences naturelles) que les rhinogrades sont un fait « naturel ». Le texte les « invente » également en ce sens : en élaborant leur description à l’aide d’un habile pastiche zoologique, il les situe dans la nature, et non en dehors ou contre elle comme c’est le cas pour l’invention de monstres.

Mais cette capacité à situer dans la nature une nouvelle espèce vivante, entièrement imaginaire, est précisément ce qui démontre encore, sous un autre angle, le caractère profondément sémiotique du monde naturel. Il convient toutefois de noter que ce caractère ne doit pas être compris uniquement dans le sens – certes fascinant – de la biosémiotique, selon laquelle les processus qui régissent la vie sont intrinsèquement sémiotiques. « L’invention » des rhinogrades suggère quelque chose de plus simple mais aussi de plus déroutant : la nature est profondément sémiotique parce qu’elle ne pourrait exister sans l’organisation interne que le langage, porteur d’une sémiosphère donnée, lui attribue.

Que les rhinogrades ne soient pas des monstres, mais des entités « de la nature », c’est donc un effet de sens que Stümpke construit en adhérant, par exemple, à la classification scientifique des espèces vivantes, populairement connue sous le nom de « taxonomie linnéenne », bien qu’elle soit en fait le produit d’une longue tradition philosophique inaugurée par Platon et surtout par Aristote. Ce faisant, cette moquerie porte aussi en elle une suggestion non facétieuse : les rhinogrades n’existent pas dans la nature, c’est vrai, mais la classification linnéenne n’existe pas davantage ; c’est l’un des nombreux codes que les êtres humains, au cours de leur vie d’animaux linguistiques, ont formulé, déposé et partagé pour articuler la nature, la segmenter, et donc la percevoir, l’interpréter et la manipuler. D’autres codes, d’autres segmentations, d’autres interprétations sont possibles, et c’est aussi de là que naît le défi de la « vérifiction naturaliste ».

Dès l’introduction, en effet, Stümpke explique que les rhinogrades peuvent être divisés en plusieurs groupes : les Monorrhina, les Archirrhiniformes, les Asclerorrhina, les Epigeonasida, les Hypogeonasida, les Georrhinida, les Sclerorrhina, les Hopsorrhinida, les Polyrrhina, les Tetrarrhinida, les Hexarrhinida, et les Dolichoproata. Là encore, il n’est pas nécessaire d’avoir une formation poussée en zoologie pour comprendre que cette classification suit à la fois l’usage formel de construire la nomenclature zoologique à l’aide d’étymons gréco-latins, et l’usage sémantique de distinguer les différents groupes d’animaux en les opposant selon le critère de tel ou tel de leurs caractères ; selon le nombre de nez, par exemple, distinction qui établit à elle seule « l’invention » de rhinogrades à un, quatre ou six nez (respectivement les Monorrhina, les Tetrarrhinida et les Hexarrhinida).

Dans le cadre de cette classification imaginaire, Stümpke rend donc hommage au poète qui l’a inspiré, en affirmant que la description du Nasobēm fournit une description concise mais claire d’un groupe particulier de rhinogrades, dont le poème de Morgenstern, selon Stümpke, va même jusqu’à reproduire la démarche particulière dans le rythme du vers : le Nasobema lyricum. Ici se joue la revanche du zoologiste (ou du pseudo-zoologiste) sur le poète : une espèce animale issue de la lyre du poète est « naturalisée » par le discours de la science, jusqu’à sa classification linnéenne. Mais ce n’est pas tout. Dans son brio irrévérencieux, Stümpke se lance également dans une série de spéculations sur la manière dont Morgenstern aurait pu entrer en contact avec un spécimen de cette espèce, citant les hypothèses d’autres chercheurs (chacune avec sa belle indication bibliographique), soupesant leurs opinions, collationnant les sources et passant les indices au crible, au point de se moquer non seulement des codes d’écriture des sciences naturelles, mais aussi de ceux des historiens. Ainsi, Stümpke émet l’hypothèse qu’Albrecht Jens Miespott, capitaine de navires marchands avec lequel Morgenstern entretenait une importante correspondance et qui mourut à Hambourg dans un état de désordre mental, aurait connu le secret des Rhinogrades et l’aurait communiqué d’une manière ou d’une autre au poète allemand. Il s’agit évidemment d’une hypothèse qui, selon l’auteur, doit faire l’objet de recherches historiques plus approfondies.

Mais le véritable chef-d’œuvre de Stümpke réside dans les fiches individuelles consacrées aux différents groupes de rhinogrades. Comme dans tout manuel de zoologie qui se respecte, chaque fiche commence par une classification du groupe en question dans le style linnéen, par spécificité croissante : le genre Archirrhinos, par exemple, une sorte de rhinocéros primitif, appartient au sous-ordre des Monorrhina, à la section des Pedestria, à la tribu des Archirrhiniformes et à la famille des Archirrhinidae, chaque niveau de la classification étant nommé à l’aide de la terminologie appropriée. La description zoologique de ce groupe de rhinogrades est la suivante :

- Note de bas de page 17 :

-

Notre trad.

L’Archirrhinos haeckelii (rhinograde primitif de Haeckel) est le seul représentant vivant des rhinogrades primitifs (bien qu’une note nous informe de l’existence de nombreux fossiles). Il marche à quatre pattes comme les autres mammifères et ne possède pas encore de nasarium très différencié. La trompe est donc totalement inapte à fonctionner comme organe de locomotion et ne sert à l’animal que de support lorsqu’il dévore les proies capturées. Le comportement du rhinograde primitif ressemble à bien des égards à celui d’une musaraigne : pendant la journée, il dort dans un simple terrier sous des racines, mais au crépuscule, il sort à la recherche de nourriture. Cette créature de la taille d’une souris, à la tête épaisse et à la trompe énorme, peut alors être vue en train de courir et de chasser des cafards géants, dont beaucoup se cachent autour des baies en forme de banane tombées au pied des troncs de Wisoleka. Lorsqu’un rhinograde a attrapé un coléoptère, il s’appuie sur sa trompe dont les lambeaux s’écartent rapidement pour former une large surface d’appui. La muqueuse nasale collante lui permet de s’agripper fermement au sol. C’est alors que la bête gourmande porte très rapidement la nourriture à sa bouche à l’aide de ses quatre pattes. De loin, pendant qu’elles se régalent, ces créatures trahissent leur présence par des couinements bruyants et bavards. Une fois le repas consommé, elles abandonnent tout aussi rapidement leur position, les lamelles de la trompe s’enroulent à nouveau vers l’intérieur ; et la chasse reprend. On sait encore peu de choses sur la reproduction de ces animaux, car on ne les trouve que dans les forêts montagneuses inaccessibles de Hi-dud-die-fee.17

Attribution de la découverte d’un groupe particulier de rhinogrades à un naturaliste dont ce groupe porte ainsi le nom (Haeckel) ; description de la morphologie et du mouvement, en termes comparatifs (« il marche comme les autres mammifères ») et évolutifs (« il n’a pas encore de nasarium différencié ») ; fonctionnalité des particularités morphologiques par rapport aux fonctions vitales (« la trompe est inadaptée », etc.) ; description en termes comparatifs du comportement ; segmentation du comportement en fonction d’une échelle temporelle (« pendant la journée […] au crépuscule ») ; description de la taille, des caractéristiques et du style de mouvement, ainsi que des habitudes alimentaires et des interactions avec d’autres espèces (« chasse aux cafards géants ») ; postures particulières et fonctionnalité à cet égard de certaines caractéristiques corporelles (« la muqueuse nasale collante offre une prise sûre ») ; et puis mention de zones d’ignorance quant à la connaissance de l’espèce, la justification de celles-ci, et donc référence implicite à la nécessité de « poursuivre les recherches » : par toutes ces formules, ainsi que par l’adoption d’un vocabulaire propre à un traité de sciences naturelles, d’une syntaxe typique de l’impersonnalité scientifique et d’une habile dissémination de « realia » tout au long de la description, Stümpke met en scène la vérité scientifique d’une espèce imaginaire, mais en même temps il démasque la vérité imaginaire des espèces reconnues scientifiquement, en les découpant, en les décrivant et en les caractérisant par un discours qui, en tant que produit linguistique, n’appartient pas à l’ordre de la nécessité mais à celui de l’option et qui, par conséquent, offre intrinsèquement une alternative.

- Note de bas de page 18 :

-

Straßburg, Elsass, 22 mars 1908-14 août 2009.

- Note de bas de page 19 :

-

Voir Steiner 1932 ; 1942 et Steiner et Sternfeld 1952. Après la publication de Bau und Leben der Rhinogradentia, la carrière d’auteur de Gerolf Steiner prit une tournure tout à fait différente : les rééditions et les traductions de l’ouvrage se sont succédées (en français, anglais, italien, japonais, etc.), suivies par d’autres écrits sous pseudonymes, également à caractère parodique.

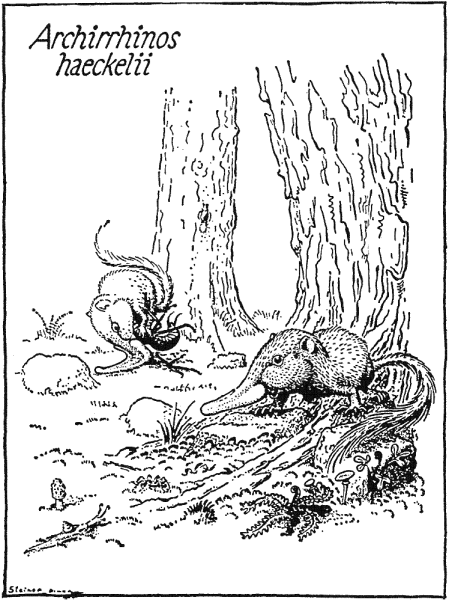

La dérision irrévérencieuse de Stümpke ne s’arrête cependant pas au discours verbal de la science, car l’auteur est parfaitement conscient que la rhétorique qui construit la nature s’exerce aussi et peut-être surtout à travers d’autres substances expressives, et en particulier dans les images. Voici donc, entre les pages de Bau und Leben der Rhinogradentia, douze planches dessinées par Gerolf Steiner18. Le nom du dessinateur révèle l’identité qui se cache derrière le pseudonyme Stümpke. Gerolf Steiner est un éminent zoologiste allemand, titulaire de la chaire de zoologie à l’université de Karlsruhe de 1962 à 1973, auteur d’au moins trois monographies qui n’ont rien d’une moquerie, avant le fameux traité qui lui a valu une renommée internationale.19 Steiner maîtrisait les éléments stylistiques du discours zoologique au point de pouvoir les utiliser pour construire une zoologie fantastique, et ces éléments stylistiques incluaient aussi ceux de l’iconographie zoologique. Voici, par exemple, le tableau qui accompagne la description zoologique des rhinogrades primitifs (fig. 1) :

Fig. 1. Tableau 1 de Bau und Leben der Rhinogradentia

Le choix de la typographie pour le nom du groupe des rhinogrades ; le positionnement de ce nom dans le panneau ; les proportions entre le cadre du panneau et le contenu ; la technique de figuration adoptée : un dessin en noir et blanc aux traits précis et essentiels, dont le but apparent est de ne restituer que les caractéristiques précises des rhinogrades primitifs et de leur environnement ; la restitution graphique tant des rhinogrades que de l’habitat avec lequel ils interagissent ; la correspondance très fidèle entre la saillance du texte verbal et celle de l’image ; la duplication du sujet (le rhinograde primitif) pour montrer sa morphologie et son comportement non seulement de façon statique mais aussi de façon dynamique ; le positionnement au centre de l’image de la représentation de la particularité la plus caractéristique de ce groupe, à savoir l’utilisation de la trompe comme support pour consommer des cafards en les saisissant avec les quatre pattes ; la dissémination de détails dans la scène, comme l’escargot en bas à gauche et les différentes plantes au pied des troncs de Wisoleka (y compris les baies en forme de banane) ; et puis encore la minutie avec laquelle l’apparence du rhinocéros primitif est visuellement transposée ; sa stature, sa morphologie, l’épaisseur primordiale de sa trompe et de sa fourrure hérissée, sa ressemblance avec la musaraigne : tous ces traits plastiques, figuratifs et iconiques permettent à Steiner de renforcer l’effet de réalité naturaliste parodique déjà construit autour des rhinogrades par le discours verbal, avec lequel l’iconique interagit étroitement.

- Note de bas de page 20 :

-

Les études de Françoise Bastide, Omar Calabrese, Bruno Latour et Maria Giulia Dondero sont fondamentales à cet égard.

Mais ces traits ne sont pas le fruit de l’imagination iconographique de Steiner ; au contraire, ils sont scrupuleusement puisés dans le répertoire des formes iconiques avec lesquelles, au tournant des XIXe et XXe siècles, la zoologie, la botanique et, en général, toutes les sciences de la nature ont représenté les espèces vivantes. Tout comme la parodie verbale a révélé les options, mais aussi les bizarreries de la technologie zoologique, la parodie iconique suggère que même les images naturalistes, comme les sémioticiens le savent bien20, ne photographient pas la réalité, y compris lorsqu’il s’agit de vraies photographies, mais opèrent une multiplicité de choix, en adhérant à une série de codes plus ou moins répandus dans un certain contexte historique et culturel du développement de la connaissance naturaliste et de sa figuration, afin « d’inventer » les espèces, en les visualisant.

En d’autres termes, que les planches de Gerolf Steiner soient capables de construire une figuration mensongère des rhinogrades primitifs démontre comment toute la nature, qu’elle soit évoquée par les mots des naturalistes ou représentée par leurs images, apparaît à la perception, à la sensibilité et à la connaissance d’une société et d’une culture en obéissant à une série de conventions sémiolinguistiques sans lesquelles elle ne pourrait ni signifier ni être communiquée.

- Note de bas de page 21 :

-

2010 ; voir aussi Descola 2006 : 167-82 (numéro monographique sur « La culture sensible / Sensing Culture / La cultura sensibile », sous la direction de David Howes et Jean-Sébastien Marcoux).

Inutile de souligner que les traits de l’iconographie naturaliste fantastique de Steiner se retrouvent tels quels dans l’iconographie scientifique proprement dite, par exemple dans les illustrations de Brehm, Meyer et Brockhaus citées dans le poème de Morgenstern. Mais ces traits sont alors par essence ceux qui imprègnent toute figuration « naturaliste » de la réalité, dont le discours visuel, étant lui aussi tout sauf naturel car canalisé selon un cheminement historico-culturel compliqué, caractérise une grande partie de la représentation « occidentale » de la nature. De ce point de vue, les planches de Steiner ne feraient que jouer avec l’un des paradigmes de la figuration de la nature qui, selon l’hypothèse formulée par Philippe Descola dans La Fabrique des images et dans d’autres ouvrages21, ne serait qu’une conséquence des différentes conceptions culturelles de l’ontologie de la nature, et en découlerait même. Le naturalisme figuratif, par opposition aux figurations qui naissent des ontologies et épistémologies de l’animisme, du totémisme et de l’analogisme, aurait donc pour objectif essentiel « d’objectiver l’intériorité distinctive de chaque être humain et la continuité physique des êtres et des choses dans un espace homogène » (Descola 2006 : 175). C’est surtout ce second objectif que semble poursuivre la figuration de l’iconographie naturaliste, qui se caractérise précisément par « l’effort pour attribuer une continuité aux espaces représentés, par la précision avec laquelle sont rendus les moindres détails du monde matériel et par l’individualisation des sujets, chacun doté d’une physionomie qui lui est propre » (ibidem). Cette figuration naturaliste, dont Descola situe la première manifestation au XVe siècle flamand (dans une perspective d’histoire de l’art peut-être un peu simplificatrice), se traduit par le fait que :

Les entités sont représentées en grand nombre et avec des techniques similaires dans un espace homogène où chacune d’entre elles occupe une position qui peut être rationnellement reliée à celle des autres ; d’où le fait que le paysage, la nature morte et la perspective monofocale sont les expressions emblématiques de la peinture moderne et ce qui en fait la nouveauté radicale. (Ibidem)

La manière dont le naturalisme rend invisible le mécanisme de subjectivation des objectivités qu’il représente, ainsi que la volonté d’inclure dans l’image le plus grand nombre possible de qualités inhérentes au prototype, sont autant de conséquences de la figuration caractéristique de cette conception ontologique de la nature.

Si Descola en décrit les traits d’un point de vue anthropologique, en nous avertissant qu’il n’y a rien de naturel dans la figuration naturaliste, et qu’au contraire elle descend d’un des nombreux paradigmes (Descola en identifie quatre, on peut supposer qu’il y en a beaucoup d’autres, du moins suite à des tensions et à la différentiation internes), Steiner domine ces mêmes traits par expérience (et peut-être même par déformation) professionnelle, en les utilisant pour visualiser une zoologie fantastique qui, par le biais de la parodie, atteint les mêmes conclusions relativistes que Descola (bien qu’avec moins de rigueur et plus d’amusement). C’est la manipulation de ces traits qui, par exemple, permet à Steiner de créer des zoologies virtuelles comme celle de la figure 2 : l’Emunctator sorbens – dont Stümpke-Steiner révèle qu’il « occupe une place intermédiaire entre les rhinolimacidés errants et les rhinocolumnidés sédentaires » – y est représenté de manière très détaillée.

Fig. 2 : Tableau 4 de Bau und Leben der Rhinogradentia

En bref, l’anthropologue et le zoologiste qui se prêtent à la littérature de l’imagination semblent circonscrire le même point : la « vérifiction » est une nécessité non seulement en ce qui concerne les évocations verbales de la nature, mais aussi à l’égard de ses transpositions dans d’autres substances expressives, y compris l’iconique. Représenter la nature, comme la figurer, c’est puiser dans un répertoire de formes visuelles partagé par une société et sa mémoire culturelle afin de lui donner corps, d’habiller sa conception d’un imaginaire spécifique. Ce répertoire peut être celui d’un petit nombre de spécialistes ou correspondre à un imaginaire plus large et plus populaire, mais le principe de fonctionnement de l’un et de l’autre reste le même : il n’y a pas de représentation « naturelle » de la nature, pas même en photographie ; il y a tout au plus, comme le suggère Descola et comme l’insinue Stümpke-Steiner, une représentation naturaliste, qui s’appuie sur une certaine conception de l’ontologie de la nature ainsi que sur une certaine épistémologie de son exploration afin de produire un effet de sens de vraisemblance. Greimas l’avait parfaitement deviné : les figures ne sont que des revêtements sub-iconiques puisés dans la sémiotique du monde naturel pour tapisser l’environnement d’une certaine scène discursive, la rendant plus vraisemblable sur le plan naturaliste. Pourtant, selon Greimas, ces figures ne sont pas tirées directement du monde naturel, mais de sa sémiotique. Le monde naturel, c’est-à-dire, même lorsqu’il fournit le tissu figuratif des images, ne le fait jamais immédiatement, mais toujours à la suite d’une segmentation préexistante, résultat de l’immersion de l’être humain dans le langage.

Ces remarques sur le caractère culturel du naturalisme figuratif paraîtront banales à ceux qui, comme la plupart des sémioticiens, ont suffisamment intériorisé les résultats des longs débats sur l’iconisme de la seconde moitié du XXe siècle. Au contraire, les tenants d’un nouveau réalisme, voire d’un nouveau naturalisme, en seront horrifiés, ou s’en moqueront. Cependant, les uns et les autres sont invités à réfléchir sur un aspect de la figuration de la nature, ou plutôt de la « vérifiction » intrinsèque à la figuration, aspect qui a rarement été abordé par les chercheurs, que ce soit dans une perspective culturaliste ou positiviste.

Représenter la nature n’est pas la même chose que représenter une entité géométrique. Si l’on accepte l’hypothèse évolutionniste sous toutes ses formes – hypothèse d’ailleurs chère à la plupart des réalistes, naturalistes et positivistes de tous bords –, il faut admettre que l’objet de la représentation est en perpétuelle évolution. En ce qui concerne l’état de la nature dans un hic et nunc occupé à la fois par la nature elle-même et par son observateur humain, il peut donc par définition y avoir un changement de cet état, soit en reculant, soit en avançant dans le temps. Il s’ensuit que la représentation de la nature touche non seulement à la dimension de l’actualité mais aussi à celle de la potentialité. D’une part, en effet, les connaissances naturalistes actuelles, et en particulier biologiques, ne permettent pas de reconstituer l’évolution passée des êtres vivants sans le faire de manière conjecturale. D’autre part, il ne nous est pas possible de savoir avec certitude quelles formes prendront les êtres vivants dans l’état actuel de la nature au cours de leur évolution. Cette incertitude découle non seulement du dynamisme de la nature, par opposition au caractère statique des entités géométriques ou mathématiques en général, mais aussi du caractère précipité de son évolution, par opposition au changement que l’on trouve dans les sciences exactes. En topologie, par exemple, les formes géométriques changent, cependant il n’y a pas d’incertitude quant à la représentation de ce changement, car il se conforme strictement à des lois précises et immuables. Mais quelles sont ces lois lorsqu’il s’agit du changement de la nature ? L’hypothèse darwinienne n’offre certainement aucun moyen de les décrire de manière définitive, mais propose tout au plus un cadre heuristique pour en explorer les orientations. Au contraire, là où il y a nature, il y a évolution (du moins selon le point de vue dominant dans les sciences naturelles d’aujourd’hui), mais là où il y a évolution, il y a aussi l’aléatoire, l’incalculable, l’impondérable. Il s’ensuit que l’imagination de l’évolution de la nature, tant l’évolution passée qui a conduit à son état actuel que l’évolution future qui la transformera en des états inhabituels, n’est pas du domaine de la nécessité, mais plutôt de la potentialité, c’est-à-dire du choix, et donc de la liberté. En somme, c’est dans le caractère même de la nature, comprise selon l’évolution, de devoir être imaginée librement, c’est-à-dire non pas selon des modalités logiques mais sémiotiques, non pas selon la vérité mais selon la vraisemblance.

3. Le rabbuck

Il n’y a pas de domaine des sciences naturelles où cela se manifeste avec plus de force que dans ce que l’on appelle la « biologie spéculative », même et surtout dans son discours figuratif et iconique. Il en existe différents types, mais tous sont unis par le désir d’élaborer des scénarios concernant l’évolution de la nature à partir des connaissances biologiques que l’on possède sur son état actuel ou passé. Comme nous l’avons mentionné, la biologie spéculative peut alors aborder le passé ou l’avenir, mais toujours dans le sens d’un raisonnement sur le potentiel intrinsèque du changement naturel. En se tournant vers le passé, la biologie spéculative insère généralement un point de divergence arbitraire dans la reconstruction scientifique accréditée de l’évolution naturelle. Elle demande, par exemple, ce qui serait arrivé à la planète Terre si l’espèce homo sapiens n’avait pas émergé de l’évolution. De même, en se tournant plutôt vers l’avenir, ce point de divergence se situe dans l’état naturel actuel ou dans des états ultérieurs. La logique de la divergence demeure cependant : en cas de fracture dans la ligne de l’évolution, quels états, quelles formes et quels comportements adopteront les espèces vivantes dans leurs destins respectifs ?

- Note de bas de page 22 :

-

Dumfries 1947.

- Note de bas de page 23 :

-

New York, St Martin’s Press ; trad. fr. Après l’homme : Les animaux du futur par Dougal Dixon ; préface de Desmond Morris, Paris, F. Nathan, 1981.

- Note de bas de page 24 :

-

After Man a créé un véritable genre ; en 2001, le paléontologue américain Peter Ward (né en 1949), professeur de biologie et de sciences de la terre et de l’espace à l’université de l’État de Washington à Seattle, publia Future Evolution (New York, St Martin’s Press), dans lequel il construit un scénario évolutif basé sur une hypothèse différente de celle de Dixon : les humains existeront pendant longtemps et leur impact contribuera à façonner l’évolution des futures espèces terrestres jusqu’au point d’extinction massive dans dix millions d’années. Ward identifie alors, dans ce scénario futur, un certain nombre d’animaux qui sont des « champions de l’évolution », c’est-à-dire dotés de la capacité génétique de donner rapidement naissance à de nouvelles espèces en réponse à des difficultés environnementales (par exemple, les rongeurs, les serpents, les corbeaux, etc.). On ne compte plus les retombées d’After Man dans le domaine de la science-fiction ou d’autres aspects de la culture populaire (jeux vidéo comme Spore, par exemple).

Le géologue et auteur écossais Dougal Dixon22 est souvent considéré comme l’un des pionniers de la biologie spéculative moderne. En 1981, il publia un livre intitulé After Man : A Zoology of the Future23, dans lequel il tentait de prédire comment la géographie et la faune de la planète auront évolué dans cinquante millions d’années, en supposant que l’espèce humaine sera éteinte à ce moment-là24. En ce qui concerne la géographie, par exemple, on suppose que l’Europe et l’Afrique finiront par fusionner, fermant ainsi l’espace de la Méditerranée ; l’Asie et l’Amérique du Nord, pour leur part, entreront en collision, éliminant l’étroit de Béring ; l’Amérique du Sud se séparera de l’Amérique centrale, tandis que l’Australie entrera en collision avec l’Asie du Sud, donnant naissance à une nouvelle chaîne de montagnes. Enfin, une partie de l’Afrique de l’Est se séparera du reste du continent pour former une île prédénommée Lémurie ; le livre prédit également la formation de nouveaux archipels, tels que Pacaus et Batavia.

En ce qui concerne la faune, After Man prévoit l’évolution de plusieurs nouvelles espèces, appelées « rabbucks », « gigantelopes », « carnivores », etc. En ce qui concerne les rabbucks, par exemple, il est suggéré qu’ils combleront le vide laissé par les espèces actuelles telles que le cerf, le zèbre et l’antilope (qui évolueront à leur tour en gigantelopes), mais qu’ils descendront des lapins (comme le laisse supposer leur nom, qui contient une référence au mot anglais « rabbits »). L’anatomie des lapins, qui vivent dans presque tous les environnements et se nourrissent principalement d’herbe, ressemblera à celle des ongulés.

La liste des animaux « inventés » par Dixon est interminable. Mais quels sont les processus de cette « invention » et en quoi peuvent-ils être comparés à ceux de Morgenstern, ou de Stümpke-Steiner ? Entre le poète, le zoologiste farceur et le zoo-futuriste, les points de contact sont nombreux. Tous les trois n’inventent pas à partir de rien. Au contraire, tous trois ont besoin de se référer à un fonds commun de connaissances sur la nature et surtout sur les êtres vivants pour construire des créatures vraisemblables. Quelques références à la morphologie et au mouvement des animaux suffisent à Morgenstern ; après tout, comme nous avons tenté de le suggérer, ce qui intéresse le poète, c’est de parodier les critères ontologiques des sciences naturelles, en démontrant qu’il peut les reproduire, dans une certaine mesure, non pas en laboratoire, mais avec une simple lyre. Stümpke-Steiner pousse plus loin le jeu de la zoologie fantastique ; il ne lui suffit pas d’inventer de nouvelles créatures, mais, comme on l’a souligné, il tente de les envelopper d’une aura de vraisemblance en se référant systématiquement au technolecte verbal et iconique de la zoologie. Quant à Dixon, l’objectif pragmatique de son écriture géographique et zoologique est autre. Il utilise les connaissances actuelles des sciences naturelles, ainsi que les langages spécifiques qui signifient et communiquent leurs connaissances, pour élaborer non pas des descriptions scientifiques de ce qui est, mais des descriptions parascientifiques de ce qui pourrait être. En fin de compte, Morgenstern, Stümpke-Steiner et Dixon ne font qu’exploiter la potentialité inhérente au mystère de l’évolution naturelle, d’une part, et la possibilité qui en découle d’imaginer ses voies avec un degré de liberté plus ou moins grand, de l’autre. En fin de compte, il n’y a pas de différence abyssale entre le Nasobēm, l’Emunctator sorbens et le lapin, si ce n’est que la localisation de ce dernier dans un archipel inconnu (au lieu d’un parc urbain) le rend plus probable que le premier, et que la localisation du troisième dans cinquante millions d’années le rend plus probable que le second.

4. Le gryken

Dans les trois cas, cependant, de manière consciemment ironique dans les deux premiers, et de manière inconsciemment autodérisoire dans le troisième, la nécessité d’une approche « vérifictive » est soulignée : les êtres vivants qui surgissent de la lyre de Morgenstern, des îles tropicales de Stümpke-Steiner ou des fontes continentales de Dixon parviennent à peupler notre imaginaire des états potentiels de la nature parce qu’ils adoptent une manière de se la représenter partagée par un groupe social et culturel. Ceci est d’autant plus vrai si l’on considère la représentation iconique des potentiels naturels. En 2002, Jo Adams Television produisit un documentaire (une étiquette très problématique) en treize parties intitulé The Future is Wild, dans lequel l’on tentait de spéculer sur la façon dont la vie sur la planète Terre pourrait évoluer si l’espèce humaine s’éteignait. La série télévisée, également inspirée par After Man de Dixon et distribuée par Discovery Channel et la BBC, allait cependant encore plus loin dans ses prédictions, non seulement parce qu’elle envisageait l’évolution des espèces vivantes dans cinq, cent et même deux cents millions d’années, mais aussi parce que ces prédictions sont en fait des pré-visions, dans le sens où, grâce aux graphiques numériques, elles sont capables de visualiser les futures espèces terrestres. Voici, par exemple, à quoi ressemblera le gryken, un habitant du bassin méditerranéen (désertifié), dans environ cinq millions d’années (fig. 3).

Fig. 3 : Le gryken dans le rendu graphique numérique de The Future is Wild

Pour le spectateur contemporain, cette image paraîtra peut-être plus « réaliste » que celles dessinées par Stümpke-Steiner pour Bau und Leben der Rhinogradentia, mais cela n’est pas dû à la prétendue « scientificité » de l’iconographie numérique de The Future is Wild, mais plutôt au fait que les conventions figuratives-iconiques qui déterminent la vraisemblance d’une représentation ont changé entre-temps, sans compter le fait que les planches quelque peu rétro de Stümpke-Steiner avaient une intention clairement auto-ironique, tandis que les représentations numériques de The Future is Wild cherchent à exploiter les codes de la visualisation scientifique afin d’attribuer un effet de réalité aux pré-visions de la zoo-futurologie. Car l’hypothèse de la « vérifiction » consiste aussi en ceci : organiser la comparaison entre différentes conceptions de la nature dispersées non seulement au sein des différentes sociétés et de leurs cultures (et donc en synchronie), mais aussi le long du développement historique de ces univers sémio-narratifs (et donc en diachronie). La comparaison ne peut que mettre en évidence à la fois des lignes de cohérence à long terme (par exemple dans le développement de la visualité « naturaliste » évoquée abstraitement par Descola) et des points de fracture à la fois dans l’espace et dans le temps.

Que toute hypothèse d’un nouveau (voire d’un tout nouveau) réalisme, ou d’un nouveau (voire d’un tout nouveau) positivisme, doit s’accommoder du bagage de potentialités de la nature, et donc de l’incessante possibilité d’y réagir non pas par des automatismes logiques (la vérité de la correspondance entre le fait naturel et sa représentation) mais par des négociations sémiotiques (la vraisemblance de l’interaction entre la mémoire culturelle et la représentation) est encore plus évident si nous considérons non pas tant les phénomènes culturels limites entre la science et la fiction (qui sont donc souvent discrédités par l’investigation scientifique dominante), mais l’investigation scientifique elle-même. Il n’échappe à personne, en effet, que la construction de nouvelles hypothèses concernant non seulement l’évolution mais aussi le caractère essentiel de la nature, comportent une dimension de potentialité, et relève de ce fait de l’imagination, du récit, et donc de la fiction.

4. Les exobiologies

- Note de bas de page 25 :

-

Voir Bains 2004 : 137-67.

Un exemple très clair est ce que l’on appelle la biochimie hypothétique, qui suppose que si les types d’êtres vivants que nous connaissons sur terre adoptent normalement le carbone pour leurs fonctions structurelles et métaboliques de base, l’eau comme solvant, et l’ADN et l’ARN pour définir et contrôler leur forme, il ne peut être scientifiquement exclu que des formes de vie non encore découvertes existent et adoptent des éléments et des dynamiques radicalement différents dans leurs structures de base et leur biochimie. Il existe de nombreux types de biochimies hypothétiques, allant de celles formées à partir d’une chiralité et donc d’une stéréochimie alternative à celles qui ne sont pas basées sur le carbone. Parmi ces dernières, on trouve la biochimie du silicium, de l’azote et du phosphore, ainsi que celle du bore, du soufre ou de divers métaux comme le titane, l’aluminium et le magnésium. D’autres hypothèses biochimiques alternatives incluent celle de la « vie sans hydrogène », celle du remplacement de l’oxygène par le chlore, celle du remplacement du phosphore par l’arsenic, ou du soufre par le sélénium et le tellure. D’autres hypothèses encore sont construites en imaginant des solvants alternatifs à l’eau, tels que l’ammoniac, le méthane, le fluorure d’hydrogène, le méthanol, le chlorure d’hydrogène, ou un mélange eutectique de sels ; ou des photo-synthétiseurs non verts, des atmosphères alternatives, des environnements variables, etc.25

Il y a au moins deux points d’intérêt dans la biochimie hypothétique, ainsi que, plus généralement, dans toute la biologie spéculative. Le premier est qu’il existe une intersection dense entre le domaine de la spéculation scientifique sur les potentialités de la nature et celui de leur imagination narrative. Comme les conteurs, les naturalistes ne peuvent se limiter à l’ici et maintenant de l’état de la nature, mais doivent se lancer dans l’exploration de son évolution possible du passé vers le présent et du présent vers le futur, ainsi que dans celle de ses alternatives dans l’espace, selon des perspectives qui, comme on l’a souligné à maintes reprises, sont sémiotiquement inférentielles plutôt que logiques ; ils construisent des mondes possibles en les habillant des lambeaux d’étoffe fournis par la connaissance et la représentation partagées – figuratives et iconiques – de la nature. De ce point de vue, l’astrobiologie, qui étudie la présence et l’évolution de la vie dans l’univers, et plus particulièrement l’exobiologie, qui l’aborde en dehors des limites de la biosphère terrestre, produisent un discours beaucoup plus proche de la science-fiction (ou de la zoologie fantastique de Morgenstern et Stümpke-Steiner) que l’on ne pourrait l’imaginer. Tous deux tracent des voies hypothétiques dans les innombrables recombinaisons (évolutives dans le premier cas, poétiques dans le second) qui se déploient à partir de la matrice de l’état actuel de la nature, recombinaisons qui, toutefois, on l’a dit, ne sont jamais libres mais ancrées dans la conception socioculturelle partagée du vraisemblable.

Le deuxième intérêt de l’exemple des produits biochimiques alternatifs est qu’il indique que la portée de la notion de « vérifiction » pourrait ne pas se limiter exclusivement au domaine de l’anthropologie de la nature, mais serait susceptible de s’étendre également à celui de l’anthropologie – et donc de la sémiotique – de la science. En 2007, par exemple, un comité du Conseil national de la recherche des États-Unis, présidé par John A. Baross, a été chargé d’examiner les « hypothèses chimiques alternatives de la vie », y compris celles qui utilisent une gamme de solvants autres que l’eau. Ce comité a pris comme point de départ de sa réflexion le fait qu’une société spatiale pourrait mener une recherche parfaitement équipée pour trouver de la vie sur d’autres mondes, mais ne pas la reconnaître lorsqu’elle la rencontre.

Conclusion

Par des chemins labyrinthiques dans le temps et l’espace, ou plutôt le long d’une dimension qui les entrelace et les englobe, l’univers a produit des mondes. Dans l’un de ces mondes, un conglomérat infiniment irisé de combinaisons et de recombinaisons, guidé par de mystérieuses régularités, a conduit à l’émergence de ce que nous appelons la vie et, au sein de cette vie, de ce que nous appelons l’être humain. Que l’émergence de l’humain coïncide avec l’émergence du langage est peut-être aussi démontré par le fait que cet humain n’est plus dominé par la potentialité ; il ne se contente pas de la subir comme la poussière de l’univers qui, sans conscience apparente, tourbillonne sans cesse sous le joug de directives aveugles et écrasantes. Au contraire, l’être humain s’approprie la potentialité du langage, mûrit le magistère de la liberté, et cette liberté n’est rien d’autre que la maîtrise de l’alternative, la capacité de saisir non seulement qu’il y a plusieurs natures dans l’espace et le temps, chacune avec son lot de représentations et de figures, mais qu’il peut même y avoir une nature méconnaissable, une vie tout à fait différente de celle que nous connaissons et que nous pouvons imaginer malgré tout. C’est dans cette liberté d’imaginer la possibilité d’une nature entièrement différente que réside le principe le plus élevé de la vérifiction, une arène d’arbitraire où se rencontrent les spéculations des scientifiques, l’ironie des humoristes et les mots des poètes.