Le « populisme vert » : enjeux désignationnels et effets discursifs «Green populism»: designation issues and discursive effects

Dans cet article, nous nous intéressons à la communication portant sur l’écologie et l’urgence climatique, à travers notamment la notion de « populisme vert ». L’objectif de cette contribution est de ré-interroger la relation a priori d’exclusion entre populisme et scientificité en mettant au jour la nature des voix qui investissent le discours dit populiste. L’étude des textes du candidat Mélenchon (à la présidentielle de 2022) nous permet de questionner cette relation et les formes d’une rhétorique de la scientificité. L’analyse des lexèmes et collocations utilisés nous permet de mettre en évidence l’établissement d’une nouvelle doxa « objectiviste ».

In this article, we focus on communication about ecology and climate emergency, particularly through the notion of “green populism”. The aim of this contribution is to re-interrogate the relationship of exclusion between populism and scientificity by bringing to light the nature of the voices that invest the so-called populist discourse. A study of the texts of candidate Mélenchon (in the 2022 presidential election) allows us to question this relationship as well as the forms of the rhetoric of scientificity. An analysis of the lexemes and collocations used allows us to highlight the establishment of a new “objectivist” doxa.

Introduction

1Dans cet article, nous nous intéressons à la communication portant sur l’écologie et l’urgence climatique, à travers notamment l’emploi d’une construction polylexicale nouvelle : le « populisme vert ». L’objectif de notre contribution est de repérer les premières occurrences de ce néologisme sur la scène médiaticopolitique afin d’en déterminer l’acte de naissance et de comprendre les motivations de ce choix dénominatif. Il s’agit aussi d’identifier les formes rhétoriques et procédés dialogiques utilisés dans les discours dudit « populisme vert » afin de questionner les contours définitoires de la notion même de populisme. Le « populisme vert » établissant une nouvelle doxa « objectiviste » (Koren, 2004) en s’appuyant sur une pluralité de voix scientifiques, on peut se demander si la posture d’anti-scientificité, habituellement attribuée pour caractériser le populisme, constitue réellement un critère opérant pour définir ce type de discours ou si, au contraire, l’emploi du terme de « populisme » dans la construction « populisme vert » s’apparente à un coup de force sémantique qui vient neutraliser le sème /antiscientificité/ du sémème ‘populisme’ ?

2La politique de Jean-Luc Mélenchon ayant motivé, comme nous le verrons, l’emploi de la construction « populisme vert », les discours de campagne du candidat Mélenchon à la présidentielle de 2022 constitueront notre corpus. L’intérêt de l’étude de ces textes réside dans la possibilité de mettre au jour les formes d’une rhétorique de la scientificité prenant ancrage dans les rapports portant sur l’impact du réchauffement climatique, tels que The Shift Project. Notre objectif est de montrer comment la rhétorique adoptée dans ce type de rapport laisse des traces dans la prise en charge énonciative des discours des politiques, à travers le recours à la citation et aux instances faisant autorité dans le domaine scientifique, la convocation de données chiffrées et l’utilisation d’un vocabulaire technique. Dans notre corpus, on observe, par exemple, que la « transition écologique » se convertit en une « bifurcation écologique », et que les lexèmes « résilience », « robustesse », « sobriété », « durabilité » (ou son suppléant « soutenabilité ») viennent reconfigurer le régime sémio-discursif imposé par la thématique de l’urgence climatique. L’enjeu est ainsi de comprendre comment ces lexèmes et collocations transitent du discours scientifique au discours politique.

3Notre propos s’organisera en trois temps. Après avoir rappelé ce qui caractérise le contrat du populisme, nous retracerons la genèse textuelle de l’emploi de la construction polylexicale de « populisme vert » en précisant les éléments contextuels permettant de comprendre l’émergence de ce néologisme. Nous reviendrons ensuite sur le rôle d’influence joué par l’instance médiatique du Shift Project sur les décideurs politiques afin de mieux comprendre l’origine d’une rhétorique de la scientificité dans le discours du candidat Mélenchon. Enfin, nous dégagerons, à partir de l’analyse du site de campagne L’Avenir en commun, les manifestations linguistiques de cette forme rhétorique.

1. Définir les contours du concept de populisme : un enjeu pour l’analyse de discours

- Note de bas de page 1 :

-

L’Obs n° 2717, 01/12/2016, puis son livre Le siècle du populisme, Paris, Seuil, 2020.

4Le populisme est un concept devenu omniprésent dans l’espace public et médiatique. Les observateurs l’associent à une perte de confiance des institutions et du politique ou à une « fatigue démocratique »1 si l’on en croit l’historien Pierre Ronsanvallon. Même si la médiatisation du concept suscite aujourd’hui l’intérêt des analystes de discours, il reste encore mal circonscrit et la variété de ses formes rhétoriques reste à préciser.

1.1. Le contrat de discours populiste

5Pour Charaudeau (2016), le populisme ne peut se définir qu’à partir du contrat du discours politique qu’il instaure. Partant d’une définition du dictionnaire Larousse associant le populisme à « une attitude politique consistant à se réclamer du peuple, de ses aspirations profondes, de sa défense contre les divers torts qui lui sont faits », Charaudeau nous montre que la frontière qui sépare le concept de « populisme » et celui de « politique » est tenue. Il s’agit dans les deux cas de « faire adhérer une majorité de la population à un certain projet politique, et donc d’user de stratégies de persuasion en flattant, rassurant, entraînant le peuple vers un espoir », le discours politique étant par nature « démagogique » (Ibid., p. 33-34), qu’il soit populiste ou non. Le contrat de discours populiste se caractériserait par une scénographie qui consisterait à :

« *dénoncer le désordre social dont les citoyens sont victimes, car si tout allait bien, il n’y aurait pas de raison de proposer un projet politique alternatif ;

*déterminer la source de ce désordre en en dénonçant les responsables ;

*annoncer ce qu’est la solution pour mettre fin à ce désordre et promouvoir un état d’ordre social au bénéfice de tous ;

*concomitamment, créer une image de leader qui se présente comme seul capable de porter un tel projet » (Ibid.).

- Note de bas de page 2 :

-

Cas Mudde et Cristobal Rovira Kaltwasser, 2005, Brève introduction au populisme, Paris, La Fabrique.

Et en ligne : https://feps-europe.eu/wp-content/uploads/2018/11/Introduction-to-populism.pdf

6Aussi, Charaudeau (2022a, p. 108), citant Cas Mudde et Cristobal Rovira Kaltwasser (2005)2, montre que le discours populiste oppose deux instances antagonistes : d’un côté « le peuple pur » et de l’autre « l’élite corrompue ». On comprend dès lors que la voix faisant autorité au sein du discours populiste puisse être celle de la doxa. En effet, « à la culture et au débat scientifiques, [le discours populiste] oppose le bon sens populaire, les traditions, les savoirs et les mémoires communautaires » (Rouban & Tournay, 2019, p. 2). Ainsi, ce que Charaudeau (2022a, p. 109) nomme l’« instance politique » et l’« instance citoyenne » seraient confondues dans le cas du discours populiste. La « demande d’horizontalité », et « de démocratie directe » (Rouban & Tournay, 2019, p. 2) expliqueraient de ce fait que le populisme conduit à la « remise en cause du raisonnement scientifique » (Ibid.).

1.2. Populisme et scientificité : deux concepts irréconciliables ?

- Note de bas de page 3 :

-

L’on peut citer par exemple la démarche de l’équipe de The Conversation qui a sollicité l’Université de Limoges en 2021 pour inciter les chercheurs à publier dans cette revue, avec pour leitmotiv : « L’expertise universitaire, l’exigence journalistique ».

- Note de bas de page 4 :

-

CP - La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, mardi 6 juillet 2021.

- Note de bas de page 5 :

7Partant de ce premier cadrage du concept de populisme, nous souhaitons, dans cet article, réinterroger la relation a priori d’exclusion entre populisme et scientificité en mettant au jour la nature des voix qui investissent le discours dit populiste. Il est vrai que l’exposition des citoyens aux réseaux sociaux et à des éléments informationnels provenant de sources de statuts divers (institutionnel, médiatique, politique, propagandiste, complotiste, associatif, etc.) entraîne un manque de hiérarchisation de l’information, une mise en doute de la preuve scientifique, et une confusion entre croyances, opinions et faits. Depuis plusieurs années, des revues de vulgarisation scientifique se développent et des partenariats avec les universités se nouent3. Par ailleurs, au niveau institutionnel, le 2ème Plan national pour la science ouverte 2012-2024 « définit des engagements renouvelés pour construire une science plus efficace, plus transparente et accessible pour les citoyens et les acteurs économiques et sociaux. »4. On peut lire dans ce plan que la science ouverte « induit une démocratisation de l’accès aux savoirs, utile à l’enseignement, à la formation, à l’économie, aux politiques publiques, aux citoyens et à la société dans son ensemble. Elle constitue enfin un levier pour l’intégrité scientifique et favorise la confiance des citoyens dans la science. »5.

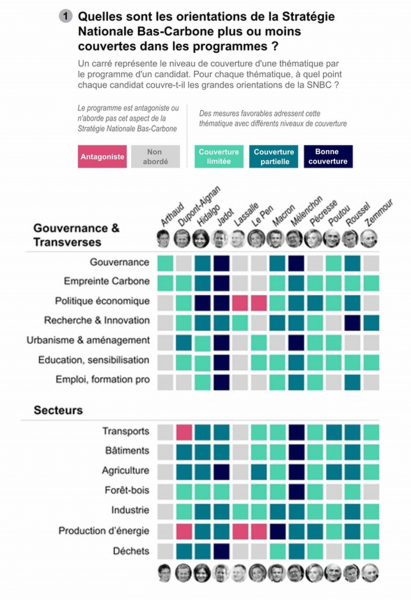

- Note de bas de page 6 :

-

Initié par l’ADEME depuis 2000, ce baromètre met en lumière les représentations des phénomènes liés au changement climatique dans notre société.

- Note de bas de page 7 :

-

https://comite-ethique.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/09/AVIS-2021-42.pdf

8Si l’on prend l’exemple de la démocratisation de l’accès aux savoirs en matière d’enjeux climatiques et de biodiversité, on peut cependant se demander si elle existe réellement. Partant du sondage de l’ADEME6 sur les représentations sociales du changement climatique, l’on peut pointer l’écart entre, d’un côté, la sensibilisation des citoyens et, de l’autre, la compréhension des mécanismes en jeu dans le changement climatique. Ce qui laisse la porte ouverte au « populisme scientifique ». Le cas de Didier Raoult est le plus connu. Il s’agit, dans ce cas de figure, de convoquer l’ethos du scientifique mais en se détachant de la méthodologie et de la posture habituelle du scientifique. Le message est dilué et l’on ne retient que le ton péremptoire du scientifique, apparenté à un influenceur. Le Comité d’éthique du CNRS, le COMETS, a publié en 2021 un avis sur les dimensions déontologiques et éthiques de la crise sanitaire7, à partir de l’étude des multiples formes prises par la communication scientifique dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19.

- Note de bas de page 8 :

-

Publication by association: how the COVID-19 pandemic has shown relationships between authors and editorial board members in the field of infectious diseases. Locher et al. BMJ Evidence-based Medicine. 2021. DOI : 10.1136/bmjebm- 2021-111670

L’article de D. Raoult8 et son équipe obligent à un questionnement sur la responsabilité des auteurs face à l’énorme impact de leurs résultats en termes de soins. On peut s’inquiéter de ce que cette étude si peu probante ait pu susciter une telle adhésion du public. Il a été impossible par la suite d’en corriger les effets. Comme nous le discutons plus loin, cette situation rassemble beaucoup des ingrédients de ce qui s’apparente au « populisme scientifique ». (Ibid., p. 12)

9Ce « populisme scientifique » revêtirait, selon le COMETS, les mêmes traits que les autres formes de populisme, notamment « la défiance vis-à-vis des élites » considérées comme « ignorantes des réalités du terrain » :

- Note de bas de page 9 :

-

Il s’agit de la Chloroquine.

Dans le contexte de la crise sanitaire, le soutien sans partage d’une partie de la population au traitement à l’HCQ9 préconisé par Didier Raoult revêt certains traits du populisme scientifique : méfiance à l’égard de ceux qui s’expriment mais ne fournissent pas de clefs immédiates aux questions posées ; préférence pour les solutions simples et rassurantes ; défiance vis-à-vis des élites supposées ignorantes des réalités de terrain ; opposition de communautés régionales éloignées du centre de gravité parisien de prise des décisions ; rejet des affirmations des scientifiques jugés compromis par leur proximité avec l’instance politique qu’ils conseillent ; enfin une forme de fascination exercée par une “personnalité forte” qui s’affirme par ses défis contre la représentativité académique. (Ibid., p. 18)

10Tenant compte de ces éléments accréditant l’hypothèse d’un « populisme scientifique », la thèse d’un « populisme vert » marqué par une rhétorique de la scientificité nous semble ainsi intéressante à explorer à travers deux questions :

-

L’anti-scientificité constitue-t-elle un critère opérant pour définir le discours populiste ?

-

Peut-on considérer ledit « populisme vert » comme un discours populiste dès lors qu’il se fonde sur une pluralité de voix scientifiques formant un hyperénonciateur (Maingueneau, 2004) ?

11Ledit « populisme vert », dont la rhétorique s’appuierait sur des données scientifiques, n’existerait d’ailleurs pas dans tout l’échiquier politique. À en croire les travaux de Rouban & Tournay (2019), « [l’]anti-scientificité caractérise plus particulièrement le populisme de droite alors que le populisme de gauche célèbre au contraire les vertus de la science et de l’éducation » (Ibid., p. 2). Ce phénomène s’expliquerait par le rapport que les électeurs entretiennent avec la science. Rouban & Tournay soulignent en effet que les électeurs du Front National (21 %) sont plus nombreux à envisager la science comme « néfaste » que les électeurs de La France Insoumise (8 %). Ainsi, le « populisme vert » serait une forme de populisme ancrée à gauche.

1.3. Cadre méthodologique

12Nous inscrivant dans une approche à la fois énonciative (Anquetil, 2022) et rhétorique (Duteil, 2023), notre recherche se propose de déterminer comment l’usage de sources énonciatives polyphoniques issues du discours scientifique sont mises à profit de la rhétorique dudit « populisme vert ». La méthodologie pour traiter du populisme, et en particulier du « populisme vert », impose de faire appel à des corpus hétérogènes de façon à aussi bien tenir compte de « l’offre politique » que de la « demande sociale », comme le rappelle Charaudeau (2022a, p. 108). Cette hétérogénéité serait même la garantie pour observer l’interaction entre ces deux composantes de l’espace politique et déterminer comment elle produit des effets de brouillage entre idéologies.

- Note de bas de page 10 :

-

Données de la vague 10 du Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF réalisée du 13 au 24 décembre 2018 auprès de 2 116 personnes interrogées selon la méthode des quotas.

- Note de bas de page 11 :

-

Partant de ce constat, nous retracerons, dans un premier temps, la genèse du concept de « populisme vert » à travers l’espace médiatique afin d’identifier les cibles de l’emploi de ce néologisme et en rappelant dans quel contexte idéologique – au sens premier – émerge ce néologisme.

-

Le néologisme « populisme vert » ayant été introduit initialement pour qualifier la politique de Jean-Luc Mélenchon, notre objectif sera, dans un second temps, de caractériser la rhétorique exploitée par ce dernier, dans le cadre de sa dernière campagne présidentielle, afin de déterminer si elle revêt les mêmes caractéristiques que le discours populiste. Il est d’ailleurs intéressant, à ce stade, de noter que selon le Baromètre de la confiance politique (vague 10)10, 78 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon témoignent d’un niveau élevé de populisme. Selon la note #3 de SciencesPo de janvier 2019, « le niveau de populisme est assez fortement corrélé avec l’image sociale de la science. À la question : « Avez-vous l’impression que la science apporte à l’homme plus de bien que de mal, autant de bien que de mal, plus de mal que de bien ? », les enquêtés répondent en moyenne qu’elle apporte autant de bien que de mal à hauteur de 47 %, plus de bien que de mal à concurrence de 40 % et plus de mal que de bien à 12 %. La tendance majoritaire est donc au scepticisme »11.

- Note de bas de page 12 :

-

Les deux autres moments discursifs correspondent à « décrire l’état de désordre social dont souffrent la société et les citoyens, en déterminant la source du mal » et « dénoncer les responsables qui ont laissé s’instaurer ce désordre en raison de leurs idées ou de leur incompétence » (Charaudeau, 2022a : 109).

13Dans notre article, nous ne nous concentrerons cependant que sur un seul des trois moments discursifs qui caractérisent la scénographie du discours populiste. Il s’agira pour nous de déterminer quelle rhétorique est employée pour « défendre les valeurs qui doivent présider au bien-être des citoyens et de la vie en société » (Charaudeau, 2022a, p. 109)12. Nous nous orienterons donc vers des discours de campagne qui revêtent cette modalité déontique. L’objectif étant de mettre au jour les voix énonciatives qui transitent dans le discours du politique, et notamment de déterminer comment les valeurs y sont défendues par la « pureté des identités » (Ibid.), nous explorerons l’hypothèse selon laquelle la voix énonciative de la science peut participer d’un brouillage des idéologies politiques.

2. Climatoscepticisme et « populisme vert » : deux formes de populisme face aux questions environnementales ?

2.1. Les mots du climatoscepticisme

14Nous l’avons dit, notre objectif est dans un premier temps de retracer la genèse du concept de « populisme vert ». Afin d’en identifier l’acte de naissance, il nous faut revenir au préalable sur une autre forme de populisme, le climatoscepticisme, qui en tant que théorie rhétorique populiste, consiste à nier l’existence du problème climatique et donc de la crise, tout comme celle de l’urgence à l’action. Ainsi, le climatoscepticisme mettrait en place un système idéologique de valeurs se situant aux antipodes de celles du populisme vert. Charaudeau (2022b, p. 118) souligne que la « nature » est un des lieux de brouillage conceptuel « car la nature comme réalité physique est venue percuter la nature comme fondement de l’identité humaine » et la problématique du réchauffement climatique rebat les cartes. Selon Charaudeau, « c’est là le lieu d’un débat dans lequel s’engouffrent les climatosceptiques et la partie de l’opinion qui n’en fait pas son centre d’intérêt principal » (Ibid.).

15Comme le rappelle Stéphane Foucart, journaliste au Monde, le néologisme « climatoscepticisme » est entré dans la presse française en 2007 et est, depuis, passé dans le langage courant. Selon l’auteur, le climatoscepticisme n’est pas

le rejeton d’une démarche scientifique ou d’un constructivisme réfléchi mais procède d’un discours populiste dont il a tous les traits – réduction trompeuse de la complexité, recours systématique au “bon sens”, stigmatisation d’une “élite” prétendument animée par un agenda idéologique occulte et suspectée d’œuvrer à l’encontre du bien commun pour conserver ses prérogatives et ses privilèges matériels –, mais enrobé d’arguments scientifiques sortis de leur contexte ou, simplement, de faits imaginaires. (Foucart, 2012)

16Ce discours populiste profiterait de la puissance de circulation offerte par internet pour concurrencer « la science dans les lieux mêmes où elle se constitue, c’est-à-dire dans les revues et les sociétés savantes » (Ibid.).

- Note de bas de page 13 :

-

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est un organisme de l’ONU chargé d’évaluer, à travers la publication régulière de rapports, l’ensemble des connaissances scientifiques relatives au changement climatique. Son 6e rapport d’évaluation (RE6) a été publié entre août 2021 et avril 2022.

Le GIEC avait étudié l’hypothèse dans son premier rapport en 1990 et l’a confirmée en 2021 : les activités humaines sont, sans aucun doute possible, responsables du réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre qu’elles génèrent ont de multiples impacts sur le climat : augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, inondations, cyclones, etc.), élévation du niveau de la mer, fonte des glaces, etc.

17La posture « climatosceptique », dans les sciences du climat, est représentée entre autres par le géochimiste et ex-ministre Claude Allègre ainsi que par le paléomagnéticien Vincent Courtillot. Elle est assimilée à une rhétorique populiste visant à disqualifier les « sciences du climat ». Elle ne se fonde pas sur des arguments scientifiques mais sur une instrumentalisation du bon sens. Les climatosceptiques estiment en effet que le changement climatique est un « leurre », et que les études scientifiques citées dans les rapports du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat13) sont mensongères. Pour eux, les dirigeants au pouvoir exploitent le climat à leur avantage pour effrayer la population tout en la culpabilisant inutilement. Ceux qui affirment l’urgence climatique et veulent mettre en place des mesures environnementales, ou ouvrir les frontières à de pseudo-réfugiés climatiques sont accusés d’imposture, de mensonge, de manipulation mais aussi de prophétie catastrophiste, de scénario alarmiste. C’est en ces termes que l’extrême droite se saisit du sujet climatique.

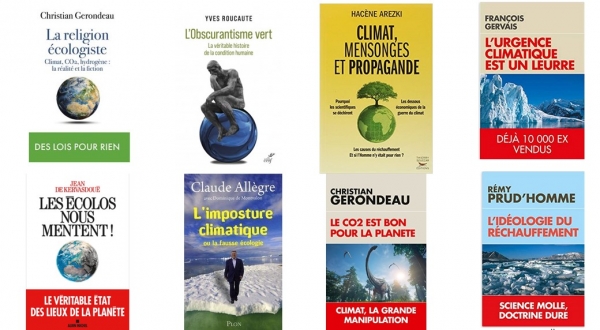

18Qualifiés d’obscurantisme vert, de doxa verte, de propagande, de religion écologiste, de totalitarisme vert, ou encore d’idéologie du réchauffement…, les mouvements écologiques sont ainsi présentés comme dogmatiques. Ces éléments s’inscrivent dans une stratégie plus globale qui vise à discréditer les (pseudo-)données scientifiques avancées, tout comme l’interprétation qui en est faite par les scientifiques. Cette stratégie vise également à dénoncer la prétendue récupération par les politiques, qui sont qualifiés de « charlatans ». L’on peut citer par exemple le titre de l’ouvrage de Christian Girondeau, Le CO2 est bon pour la planète. Ce texte, écrit par un « ingénieur » (qui se présente ainsi comme une figure crédible car sachante…), se présente comme un démenti concernant le CO2 afin de rétablir la vérité. Il s’agit même de renverser la situation jusqu’à faire du CO2 un adjuvant de la planète. C’est ce que l’on peut lire dans le résumé de l’ouvrage :

L’ingénieur s’appuie sur des données pour démentir les annonces alarmistes qui lient le réchauffement de la planète et l’augmentation des émissions de CO2. Il montre comment le CO2 contribue à la lutte contre la faim dans le monde en favorisant la photosynthèse et les cultures. Il dénonce l’inutilité de la politique environnementale, dont il décrit l’origine, les mécanismes et les bénéficiaires.

19Dans la majorité des ouvrages climatosceptiques, ce qui a minima est remis en question, c’est la responsabilité de l’humain dans le dérèglement climatique, et par conséquent l’existence de l’anthropocène. L’argumentation s’appuie sur des éléments tangibles décontextualisés, à l’apparence scientifique, et se double d’un procès d’intention envers les dirigeants et les scientifiques. Ces derniers sont censés jouer sur les peurs pour éviter le débat, et imposer sans raison véritable des restrictions aux citoyens. Citons par exemple le titre d’un ouvrage de Jean De Kervasdoue, Les écolos nous mentent. Ce titre désigne l’acteur manipulateur (les écolos) et fait du lecteur une victime collective (avec le « nous » inclusif).

20Les premières de couverture de cet échantillon d’ouvrages climatosceptiques donnent un aperçu du positionnement adopté. Soulignons qu’un lecteur peu enclin aux efforts en faveur du climat, à fournir individuellement, peut se sentir conforté dans son immobilisme confortable. Or il s’agit là du biais cognitif de confirmation, très utilisé dans la manipulation.

Figure 1. Couvertures d’ouvrages climatosceptiques

- Note de bas de page 14 :

-

La religion écologiste, Climat, CO2, hydrogène : la réalité et la fiction, Christian GERONDEAU, L’Artilleur, 5 mai 2021, ISBN : 978-2810010394. https://www.editionsartilleur.fr/produit/la-religion-ecologiste-climat-co2-hydrogenerealite-et-fiction-gerondeau/

L'Obscurantisme vert - La véritable histoire de la condition humaine, Yves ROUCAUTE, Éditions du Cerf, 5 mai 2022, ISBN :

978-2204147699. https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19547/L-Obscurantisme-vert

Climat, mensonges et propagande, Hacène AREZKI, Éditions Thierry SOUCCAR, 2 décembre 2010, ISBN : 978-2-91687860-7.

L’urgence climatique est un leurre, François GERVAIS, L’Artilleur, 2 novembre 2018, ISBN : 9782810008513.

https://www.editionsartilleur.fr/produit/franccois-gervais-urgence-climatique/

Les écolos nous mentent !, Jean DE KERVASDOUE, Henri VORON, Éditions Albin Michel, 20 janvier 2021, ISBN :

978-2226447937

L’imposture climatique, Claude ALLÈGRE, Plon, 16 octobre 2014, ISBN : 2259209858

Le CO2 est bon pour la planète, Christian GÉRONDEAU, L’Artilleur, 27 février 2019, ISBN : 978-2810008537.

https://www.editionsartilleur.fr/produit/co-christian-gerondeau/

L’idéologie du réchauffement, Rémy PRUD’HOMME, 28 octobre 2015, ISBN : 9782810006816.

https://www.editionsartilleur.fr/produit/ideologie-rechauffement-prudhomme-remy/

Source : voir note14

21On trouve l’évocation d’un complot anti-peuple, d’une propagande de masse, d’un mensonge d’élite, qui contraint volontairement la population. Le GIEC est souvent qualifié de mafia. Et l’écologie est perçue comme punitive, totalitaire et autoritaire.

- Note de bas de page 15 :

22Les propos de Jean-Marie Le Pen datant du 30 janvier 2010 et rapportés sur le site d’extrême-droite français de souche15 sont une illustration de ce positionnement climatosceptique.

« L’écologisme est la nouvelle religion des populations urbaines aisées +bobos gogos+ de l’Occident », a déclaré le président du FN lors du premier colloque organisé par son parti sur l’écologie et particulièrement le réchauffement climatique, dont il conteste l’origine humaine.

Cette journée sur le thème « Réchauffement climatique, mythe ou réalité », rassemblait une centaine de personnes devant lesquelles scientifiques et politiques ont dénoncé la « manipulation » du « prétendu réchauffement climatique ».

Celle-ci est fondée, selon eux, sur des rapports scientifiques inexacts ou alarmistes, et la volonté « d’imposer un pouvoir mondial destructeur de nos libertés nationales », a dit le FN.

(…)

« A qui profite le crime ? », a demandé M. Le Pen, en concluant la journée : aux Verts, aux socialistes « à court d’idées », à l’UMP, en bref à la « quasi totalité de l’échiquier politique qui contribue, pour des raisons électoralistes, à alimenter l’arnaque ».

Ce « catastrophisme donne à nos dirigeants politiques le beau rôle de protecteurs de l’avenir de notre planète et de nos enfants », a-t-il poursuivi. « Cela permet de faire accepter une hausse du nombre de réfugiés climatiques, puisque leur situation aurait été créée par nous autres qui, consommant trop, avons contribué à détruire le cadre de vie de ces réfugiés prétendument climatiques ».

Ce sont « des milliards qui sont en jeu », a ajouté le dirigeant FN, dénonçant les « intérêts des groupes pétroliers » et ironisant : « comment taxer encore plus le consommateur tout en lui expliquant que c’est pour l’avenir de la planète ».

- Note de bas de page 16 :

-

https://www.fdesouche.com/2010/01/31/jean-marie-le-pen-denonce-lecologisme-et-les-bobos-gogos/

Le FN, qui se prononce pour un « protectionnisme raisonné », estime que « produire et consommer local réduirait le CO2, ce qui ne correspond pas aux intérêts des grandes multinationales. »16

23Ces propos soulignent l’accusation de tromperie contre le gouvernement et de catastrophisme volontaire à visée électoraliste.

2.2. Le « populisme vert » : un amalgame douteux ?

- Note de bas de page 17 :

-

https://www.nouvelobs.com/planete/20200121.OBS23760/brune-poirson-met-en-garde-contre-le-populismevert.html

24Venons-en maintenant au concept de « populisme vert ». La première occurrence relevée dans le discours médiatique est attribuable à Brune Poirson qui accuse l’extrême gauche – Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot en particulier -– d’« instrumentalise[r] l’angoisse liée au changement climatique » afin de fragiliser le système politique, et d’isoler la nation, comme en témoigne l’article du Nouvel Observateur17 datant du 21/01/2020 :

- Note de bas de page 18 :

-

Entretien daté du 20/01/2020 : https://www.lefigaro.fr/politique/brune-poirson-un-populisme-vert-est-en-trainde-se-developper-20200120

« Un véritable populisme vert est en train de se développer », a soutenu la secrétaire d’État, dans un entretien au Figaro18. Elle a pointé un mouvement qui « vise, soit à utiliser l’écologie comme excuse pour casser le système actuel », en référence « à l’extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis et Yannick Jadot à EELV », « soit à vanter une écologie du repli, dont le projet secret est de refermer la France sur elle-même et de l’isoler, comme le souhaite Marine Le Pen ».

25L’accusation de la Secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire a fait réagir l’un des intéressés, Jean-Luc Mélenchon, qui a approuvé, certes avec ironie, le choix de la construction lexicale, comme nous le rapporte publicsenat.fr dans un article du 21 janvier 2020 :

- Note de bas de page 19 :

-

https://www.publicsenat.fr/article/politique/brune-poirson-met-en-garde-contre-le-populisme-vert-melenchonreplique-149363

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a interpellé en fin de journée Mme Poirson à l’Assemblée, lors de la lecture définitive du projet de loi antigaspillage : « Je vous félicite pour ce néologisme » sur le « populisme vert ». « Voici une nouvelle variété de cet objet insaisissable, le populisme (...). Je veux bien que vous me qualifiiez de populiste vert » mais « oui, nous devons interdire l’usage du plastique dans un délai d’urgence », a-t-il plaidé.

La ministre a vu dans cette intervention « l’essence même du populisme vert que je dénonçais effectivement »19.

26L’emploi de ce néologisme par la Secrétaire d’État a été largement commenté dans la sphère médiatique, comme l’illustre cet extrait issu du site de Radio France le 22 janvier 2020 :

La notion de populisme fut beaucoup utilisée ces dernières années, de manière parfois un peu fourre-tout : tant pour désigner Donald Trump que Jean-Luc Mélenchon, tant pour qualifier les Gilets jaunes que Boris Johnson. Mais jusqu’à présent, à ce terme de populisme, on n’avait pas encore accolé l’adjectif « vert ».

- Note de bas de page 20 :

-

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-billet-politique/existe-t-il-un-populisme-vert-2173619

C’est chose faite avec la ministre Brune Poirson. Plus précisément, la secrétaire d’État à l’écologie affirme voir se développer en France un populisme qui « instrumentalise l’angoisse liée au changement climatique »20.

27Les commentateurs ont notamment souligné l’amalgame entre populisme et démagogie ainsi que le rôle joué par le Président de la République dans l’émergence de ce qui s’énonce sur la scène médiatique comme une forme de populisme, ce dernier étant accusé de promouvoir le « en même temps ».

La liste des (més)usages du mot « populisme » était déjà longue. Comme nous l’avons souligné récemment, la production intellectuelle des milieux académiques les plus réputés n’a pas suffi, jusque-là, à déjouer le brouillard conceptuel attaché à ce terme. S’il en était besoin, la secrétaire d’État à la Transition écologique, Brune Poirson, vient d’ajouter sa contribution à la confusion ambiante. Tremblez, bonnes gens (centristes) ! Selon elle, un nouveau spectre hante la France : celui du « populisme vert ».

Seul l’adjectif est original, car l’intention disqualifiante et l’amalgame rhétorique sont toujours les mêmes. (…)

- Note de bas de page 21 :

-

https://blogs.mediapart.fr/fabien-escalona/blog/230120/populisme-vert-et-si-brune-poirson-etait-prise-au-mot

À cet égard, il est aisé de retourner le stigmate. Si l’on consent à confondre populisme et démagogie, n’est-ce pas Brune Poirson, et avec elle la majorité actuelle, qui fait preuve de « populisme vert » ? N’est-ce pas Macron qui le nourrit, lorsqu’il promeut « en même temps » l’écologie et la participation de notre start-up nation à la compétition économique globale et écocide ? Faire croire que les deux sont compatibles dégrade beaucoup plus l’esprit public et le débat démocratique que les impatiences des militants de l’écologie politique21.

28Dans un entretien accordé à Usbek&Rica, le philosophe Pierre Charbonnier, auteur du livre Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques, contredit également l’hypothèse d’un populisme vert en soulignant que l’écologie est justement par définition anti-populiste.

- Note de bas de page 22 :

-

https://usbeketrica.com/fr/article/ecologie-par-definition-anti-populiste

Pour être des bons écolos, il faut des agronomes, des ingénieurs, des gens qui savent faire des trains. Il faut mobiliser toute une architecture de savoir-faire et d’imagination juridique qui demande des élites au service du peuple. L’écologie ne peut donc pas passer par la rhétorique du peuple contre les élites. Il faut simplement d’autres élites que celles qui sont au pouvoir aujourd’hui. « Autoritarisme vert » ou « populisme vert » sont des armes de communication politique libérale22.

29Cette autre élite, capable de mener des actions en faveur de l’environnement, est composée de techniciens et de scientifiques, d’ingénieurs, compétents pour pointer des dysfonctionnements et établir des causalités, afin de proposer des solutions. Il ne peut donc pas s’agir de gens du peuple, mais de personnes formées aux technologies ainsi qu’aux enjeux socio-écologiques. Il ne peut ainsi y avoir de liens entre ces acteurs compétents et les partis politiques identifiés comme représentant le peuple.

3. Dudit « populisme vert » à la scientifisation du discours politique de Jean-Luc Mélenchon

3.1. Au commencement était le Shift Project…

- Note de bas de page 23 :

-

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-il-nous-faut-un-plan-pour-decarboner-la-france-1381876

30Afin de comprendre l’origine du caractère scientifique de la rhétorique dudit « populisme vert », il nous faut revenir sur le rôle d’influence que The Shift Project cherche à jouer auprès des décideurs politiques depuis quelques années en multipliant les actions médiatiques (tribunes dans la presse : ex. Les Echos23, partenariat avec France info, et plus de 800 mentions presse en 2022).

- Note de bas de page 24 :

31The Shift Project (dorénavant TSP) se définit comme un « think tank qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone ». Cette association loi de 1901 se donne pour mission d’« éclairer » et d’« influencer le débat sur la transition énergétique » et « se veut le promoteur d’une économie soutenable, qui ne soit ni anticapitaliste par principe, ni en porte-à-faux avec les constats scientifiques »24. Ainsi, ni Organisation Non Gouvernementale Environnementale « classique », ni organisme scientifique, ni organisation professionnelle, TSP est un acteur pluriel, syncrétique, proposant à la fois des rapports pour les élus et les décideurs politiques, des synthèses scientifiques vulgarisées à partir des travaux du GIEC, mais aussi des plans d’action comme le « Plan de transformation de l’économie française » (PTEF) en faveur du climat et de la résilience, tout comme un Manifeste « pour décarboner l’Europe ».

- Note de bas de page 25 :

-

https://theshiftproject.org/article/climat-energie-analyse-shift-presidentielles/

- Note de bas de page 26 :

-

https://presidentielle2022.theshifters.org/ ; étude « Quel quinquennat pour le climat ? »

- Note de bas de page 27 :

-

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2022/03/Analyse-Jean-Luc-Melenchon-LFI.pdf

- Note de bas de page 28 :

-

https://presidentielle2022.theshifters.org/jean-luc-melenchon/

32Tourné vers l’action, et couvrant différents domaines, TSP entreprend ainsi aussi bien des « campagnes » pour faire « bifurquer » les élus (avec ses cahiers de campagne, par exemple, « Les cahiers résilience des territoires », TSP, 2022), que des projets pour l’enseignement à travers notamment Climat Sup INSA. Se positionnant par là même en véritable commanditaire, TSP a demandé à tous les candidats à la présidentielle de 2022 d’expliquer dans une lettre comment « ils mettraient en œuvre concrètement la sortie des énergies fossiles au cours du prochain quinquennat »25. Et l’association des Shifters26 a publié en complément une analyse détaillée des programmes des candidats évaluant leur degré de compatibilité avec la Stratégie nationale bas carbone adoptée par la France. Dans les deux cas, le propos de Jean-Luc Mélenchon a reçu un avis très positif, TSP considérant que « de nombreux champs d’actions majeurs sont abordés, et [que] c’est une exception »27 ; et les Shifters que le programme « couvre la totalité des secteurs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et de ses orientations transverses »28.

33Le programme de Jean-Luc Mélenchon couvre la totalité des secteurs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et de ses orientations transverses. Les mesures proposées et objectifs fixés sont cohérents avec celle-ci.

34Le programme propose par ailleurs la mise en place d’une planification générale de l’action de décarbonation, favorisant un déploiement cohérent de l’ensemble des politiques menées. La vision en termes de gouvernance et d’engagements de l’ensemble des acteurs est structurée et cohérente. La planification en tant que telle n’est par contre pas encore définie et dépendra des consultations et arbitrages réalisés. (Ibid.)

Figure 2. Evaluation des programmes des candidats par les Shifters

Source : https://presidentielle2022.theshifters.org/decryptage/

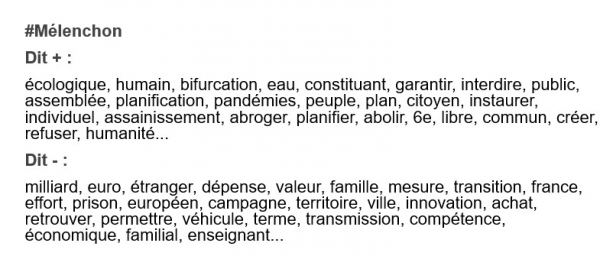

35Par ailleurs, Pascal Marchand a analysé les 160 pages du programme du candidat Mélenchon sur le site L’avenir en commun et voici les mots qu’il met en évidence :

Figure 3. Les mots les plus employés dans le programme de Mélenchon présenté sur le site L’avenir en commun

Source : http://www.iramuteq.org/Members/pmarchand/les-programmes-font-ils-l2019election

Les bons scores attribués au candidat Mélenchon par TSP, instance qui se veut scientifique, nous ont incitées à analyser la rhétorique mise en place par le candidat de La France Insoumise afin de déterminer si celle-ci satisfait la définition du populisme présentée en première partie. C’est l’objet de la section qui suit.

3.2. Une rhétorique de la scientificité

- Note de bas de page 29 :

-

https://laec.fr/ Il est intéressant de souligner que l’utilisation d’un acronyme laec pour L’avenir en commun n’est pas sans ressemblance avec les acronymes donnés aux projets scientifiques.

- Note de bas de page 30 :

36Nous allons nous intéresser au traitement de la thématique écologique par Mélenchon via le site de campagne L’Avenir en commun29 et le site du candidat30. Le candidat utilise une rhétorique de la scientificité qui présente des similitudes, ou du moins des convergences, avec le discours technique de The Shift Project. On en relève des traces dans la prise en charge énonciative, le recours à la citation et aux instances faisant autorité dans le domaine scientifique, la convocation de données chiffrées et l’utilisation d’un vocabulaire technique.

3.2.1. Un changement dirigé par le mouvement

37Dans ses discours de campagne, Jean-Luc Mélenchon privilégie le concept de « bifurcation écologique », plutôt que celui de « transition écologique » au cœur de TSP. Le lexème « bifurcation » renvoie lui aussi à un changement, mais à un changement de direction, et de manière prospective, à la création d’une nouvelle voie. Cette bifurcation est un mouvement nécessairement collectif, qui implique l’exécution du même geste et l’adoption de la même direction quel que soit le secteur, qu’il s’agisse des autorités, comme des citoyens. Ainsi, cette bifurcation est holistique ou n’est pas. Il s’agit d’un véritable engagement qui possède une dimension performative, à la différence de l’immobilisme que représente, selon Mélenchon, le seul constat de la « crise » écologique :

- Note de bas de page 31 :

Il y a déjà quelque temps que je répugne à l’usage du mot « crise » pour nommer une saute dans le cours d’un évènement. Il laisse trop penser à une inflammation provisoire. Et il fait trop supposer possible le retour à l’état antérieur. J’utilise depuis plusieurs années le mot « bifurcation » à sa place. Assez pour qu’il se soit bien répandu désormais. Une bifurcation c’est un changement de direction de la trajectoire d’un système en mouvement. Le fil d’un évènement, son déroulement dans le temps est un système dont les éléments se déploient selon leur rythme31.

38Ce changement de direction est incarné par le « nous » du candidat et de son équipe. Ce changement doit être anticipé et planifié mais surtout réalisé. C’est ainsi que l’on peut comprendre le verbe « planifier » dans le discours de Mélenchon :

- Note de bas de page 32 :

Face au changement climatique, nous assumons de planifier la bifurcation écologique. C’est une urgence pour l’ensemble de l’humanité32.

- Note de bas de page 33 :

39Ce changement de direction conduit à « s’adapter au système de la nature ». C’est un mouvement qui converge et réconcilie « l’humain et les animaux », répondant ainsi à un enjeu fondamental de « quête d’harmonie avec la nature »33.

3.2.2. Un dialogisme au service de l’ethos

40Le recours à la citation témoigne d’une hybridité énonciative, qui permet d’introduire des mesures et un positionnement politique sans véritablement en assumer la responsabilité énonciative.

41Prenons cet exemple qui figure dans la partie 2 du livre-programme du candidat :

Sommes-nous hypnotisés au point d’accepter le médiocre et le nocif, comme si nous avions perdu la force ou la pénétration nécessaire pour exiger le bon ? (Rachel Carson, Printemps silencieux, 1962)34

42La question rhétorique met en évidence la nécessité de réagir et d’agir pour refuser ce qui nuit et prôner ce qui répare. La portée du propos est amplifiée en raison de l’ethos de l’énonciateur, ici

43Rachel Carson, biologiste influente engagée dans la protection de l’environnement et lanceuse d’alerte sur les problèmes causés par les biocides de synthèse. Le parallèle entre la situation de 1962 avec l’incrimination des pesticides, et la situation en 2022 avec l’accusation d’immobilisme face à la dégradation de la nature, invite à projeter sur le candidat Mélenchon la figure et l’autorité de Rachel Carson. Une citation de Karl Marx complète celle de Rachel Carson en pointant la circularité des rapports entre l’homme et la nature :

Le comportement borné des hommes en face de la nature conditionne leur comportement borné entre eux. (Karl Marx, L’idéologie allemande, 1845)

- Note de bas de page 35 :

44La figure de leader révolutionnaire propre à l’énonciateur investit celle du candidat Mélenchon, qui se veut proposer une vision nouvelle du monde, une « révolution » s’inscrivant dans une « 6e République », qui consacrera dans sa Constitution la « règle verte »35. Ce transfert d’ethos est renforcé par la reprise, en substance, des propos de Karl Marx, au sein du « Manifeste pour l’industrie » :

- Note de bas de page 36 :

-

https://melenchon2022.fr/programme/reponses-aux-associations/manifeste-pour-lindustrie/

Le programme L’Avenir en commun est un programme de transition, de la société actuelle dominée par le capitalisme financier et l’idéologie néolibérale vers une société de l’entraide, visant à réaliser une forme d’harmonie entre les êtres humains, et entre les êtres humains et la nature. Cela implique donc de rompre avec le cadre économique actuel36.

45Ici l’entraide et l’harmonie sont au cœur de l’agir transformationnel.

3.2.3. Un discours d’expert

46Le recours aux données chiffrées et aux mots techniques inscrit par ailleurs le discours dans un cadre scientifique, qui n’est pourtant pas le cadre natif attendu. Citons à ce propos le livret thématique sur l’eau :

- Note de bas de page 37 :

L’eau est un élément essentiel à toute vie sur Terre, elle-même composée à 70 % d’eau. C’est de ce bien commun que dépend notre survie quotidienne : 3 jours sans eau et nous sommes mort es. (…) Dans le monde, 2,2 milliards de personnes vivent sans accès à une eau saine et 144 millions boivent une eau non traitée. Près d’une personne sur deux vit sans pouvoir accéder à des toilettes et à un système d’assainissement sûr37.

47Le propos débute par ce qui est présenté comme un « constat » émanant du candidat : « Notre constat : l’eau en danger ». Des éléments chiffrés viennent formuler la menace et invitent à en prendre la pleine mesure (« nous sommes mort es »). Les risques encourus sont validés par l’autorité de l’ONU, qui est citée dans l’état des lieux. Le présent de vérité générale transforme le propos en énoncé gnomique :

En 2021, l’ONU alertait : « la sécheresse est sur le point de devenir la prochaine pandémie et il n’existe aucun vaccin pour la guérir ». (…) Nous avons connu 62 épisodes de sécheresse en France entre 1991 et 2015, alors qu’il n’y en a eu que 13 entre 1964 et 1990. L’irrigation représente 48 % de la consommation d’eau. (…) La raréfaction de la ressource est aggravée par l’artificialisation qui empêche l’eau de s’infiltrer dans les sols, par la mauvaise gestion des forêts qui limite les capacités de rétention d’eau et d’évapotranspiration et par la surutilisation de la ressource par l’agriculture intensive. (Ibid.)

48Des éléments techniques (« artificialisation » des sols, « évapotranspiration ») attestent de la validité de la situation et renforcent la crédibilité de l’énonciateur. Dans ces extraits, l’on ne reconnaît pas les traces d’un discours politique mais plutôt celles d’un rapport d’expert (« fonte ductile », « osmose inverse basse pression », « travaux d’adduction », « désimperméabilisation des surfaces »), qui se veut vulgarisateur (notons la présence ici de parenthèses explicatives) :

Saint-Gobain Pont-à-Mousson est le leader européen de la production de fonte ductile (capable de se déformer sans se rompre) pour les canalisations d’eau potable et d’assainissement. (…) Privilégier les solutions de gestion équilibrée de la ressource en eau plutôt que d’augmenter les prélèvements par une fuite en avant technologique inutile et dangereuse (osmose inverse basse pression, usine de dessalement quand la ressource en eau douce est abondante, etc.) (…) À Mayotte, mettre en place plusieurs points de vente pour les cartes permettant d’utiliser les bornes monétiques d’eau potable, tant que les travaux d’adduction d’eau potable ne sont pas terminés (…) Agir sur l’ensemble du territoire pour favoriser l’infiltration de l’eau et ainsi sa disponibilité : désimperméabilisation des surfaces, restauration et préservation des zones humides, plantations massives de haies et arbres.

(Ibid.)

49Des marques de vulgarisation scientifique apparaissent également dans cet autre extrait, où le terme « zoonose » est expliqué en recourant à la périphrase :

- Note de bas de page 38 :

70 % des maladies émergentes — et presque toutes les pandémies majeures — sont des zoonoses, c’est-à-dire des maladies transmises des animaux aux êtres humains.38

50Par ailleurs, des références à des scenarii scientifiques et le recours à des technologies innovantes renforcent la posture de l’énonciateur expert :

- Note de bas de page 39 :

-

https://melenchon2022.fr/programme/reponses-aux-associations/france-nature-environnement/

Nous investirons pour atteindre un mix électrique 100 % renouvelable d’ici 2050 (+10,6 Mds€/an supplémentaires), dont les scenarii M0 de RTE et Négawatt montrent la faisabilité. Le choix de sortir du nucléaire est guidé, entre autres, par l’absence de solution viable pour les déchets HAVL (…). Nous investirons aussi massivement dans les bioénergies thermiques décarbonées (…) et aurons recours au biogaz (méthanisation), sans consacrer de terres à la seule production d’énergies, conformément au scénario Afterres.39

51Mélenchon est lui-même cité comme expert scientifique, divulguant des chiffres, marquant l’urgence de la situation par l’emphase, et mimant le discours d’alerte du GIEC (notamment dans le résumé aux décideurs) :

- Note de bas de page 40 :

-

https://melenchon2022.fr/livrets-thematiques/planification-ecologique/

Avant la fin du siècle, 75 % de la population mondiale vivra à moins de 100 kilomètres d’un rivage. De son côté, la mer monte. Pourtant, son niveau est resté quasi stable pendant plus de trois mille ans : elle montait de 0,1 millimètre par an. Depuis 1900, ça va nettement plus vite : 17 centimètres de plus au cours du XXe siècle ! L’eau devrait encore monter de 50 centimètres d’ici à 2050 et de 1,40 mètre d’ici à 2100 ! Une fois de plus, l’événement, c’est la rapidité du changement. Conséquence : plus de 200 millions de personnes à déplacer. Soit trois fois la population de la France ! Il va falloir quand même s’y intéresser. Huit des dix plus grandes villes du monde sont situées sur les littoraux. C’est déjà un risque majeur. L’ampleur de la catastrophe de Fukushima ne provient pas du tremblement de terre sousmarin. Il y en a toujours eu. Et des tsunamis aussi. Mais avant, ils détruisaient des cabanes de pêcheurs. Dorénavant, ils dévastent des centrales nucléaires qui les ont remplacées sur le rivage. En France, la tempête de 1999 a déjà failli noyer la centrale nucléaire du Blayais, installée à 50 kilomètres à peine du centre-ville de Bordeaux, sur l’estuaire de la Gironde. En 2010, en Vendée, on a vu aussi la mer recouvrir une zone habitée. (Jean-Luc Mélenchon, L’Ère du Peuple, 2016)40

3.2.4. Une menace abrupte

52L’on remarque qu’il n’y a pas de procédé d’euphémisation de la menace. Au contraire, le diagnostic confine à l’alarme, probablement pour mieux sensibiliser le lectorat, en l’occurrence ici l’électorat :

- Note de bas de page 41 :

Les années à venir sont décisives pour l’Humanité. Le changement climatique a commencé, et il est irréversible. La sixième extinction de masse est enclenchée. Nous faisons face au plus important des défis : le seul écosystème compatible avec la vie humaine est menacé. (…) Ce ne sont pas là des processus linéaires. Encore moins prévisibles. Nous sommes entrés dans l’ère de l’incertitude écologique.41

53Le « nous » inclusif concerne toute l’humanité, et l’individu est entraîné dans un destin aux lendemains incertains.

3.2.5. Un interdiscours commun

54Ce constat alarmiste s’appuie sur les travaux du GIEC, sur ceux de Carbone 4 (entreprise dirigée par Jancovici) mais aussi sur les rapports du Haut Conseil pour le Climat (HCC) et de l’Agence européenne de l’environnement. Dans ce premier extrait, on remarque que le projet du candidat, à savoir le remède que représente la loi de Planification écologique, est directement articulé au propos de Carbone 4 :

- Note de bas de page 42 :

-

https://melenchon2022.fr/livrets-thematiques/planification-ecologique/

Comme le signale Carbone 4, la somme des bonnes volontés individuelles permettrait de réaliser au mieux un quart du chemin à parcourir pour limiter le réchauffement à 2 degrés. En clair, les trois quarts de l’effort à fournir relèvent d’une transformation systémique où il « revient à l’État d’assumer pleinement son rôle de régulateur, d’investisseur et de catalyseur ». Cette planification sera élaborée de façon participative, sur la base d’arbitrages citoyens entre les divers intérêts.42

55Dans la lettre envoyée à TSP, la citation du GIEC, qui tient lieu de diagnostic, est parfaitement articulée au projet du candidat, qui délivre le remède : la « Règle verte » (mise en œuvre par la Planification écologique). Nous reprenons ici la paire diagnostic/remède du processus transformationnel décrit par Cussò et Gobin (2008, p. 7).

- Note de bas de page 43 :

Le dernier rapport du GIEC d’août 2021 est très clair sur les causes du réchauffement climatique, le niveau atteint et les effets très concrets qui se font ressentir dans tous les pays. C’est pourquoi nous maintenons la nécessité de respecter les accords de Paris pour limiter le réchauffement climatique au plus près des 1,5°C de hausse de température. Cette volonté va de pair avec la nécessité de respecter les limites planétaires que nous prenons en compte au travers de la règle verte : ne pas prélever davantage à la nature que ce qu’elle peut reconstituer ni produire de déchets plus que ce qu’elle ne peut supporter. Cette règle verte sera inscrite dans la Constitution.43

56Le Haut Conseil pour le Climat est convoqué, ainsi que l’Agence européenne de l’environnement, à la fois pour établir le diagnostic mais aussi pour condamner le bilan des engagements non tenus par la France :

- Note de bas de page 44 :

Le HCC considère que « les deux-tiers de la population française sont déjà fortement ou très fortement exposés aux risques climatiques ». La pollution aux particules fines à elle seule entraînerait la mort prématurée de 29 800 personnes en France en 2019, d’après l’Agence européenne de l’environnement. (…) Six ans après la COP21, la France a perdu de la crédibilité sur la scène internationale. Le Haut Conseil pour le climat souligne que la France n’a pas pris d’engagements additionnels de réduction de gaz à effet de serre lors de la COP26.44

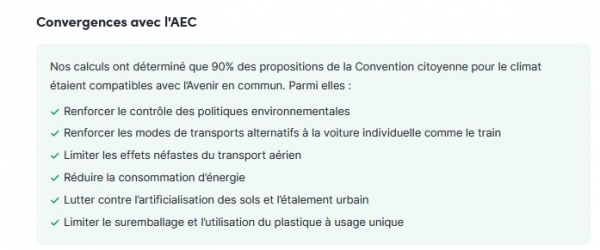

57La Convention citoyenne pour le climat est également mentionnée, comme apportant sa caution au programme du candidat, en affichant la compatibilité de ses propositions.

- Note de bas de page 45 :

-

https://melenchon2022.fr/programme/comparateur/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-et-lavenir-encommun/

Nos calculs ont déterminé que 90 % des propositions de la Convention citoyenne pour le climat étaient compatibles avec l’Avenir en commun45.

Figure 4. Avis de la Convention citoyenne pour le climat

58Enfin, les réponses apportées à la tribune des 1 400 scientifiques se veulent témoigner de l’adéquation du programme aux véritables enjeux énoncés par les scientifiques.

59La tribune des 1 400 scientifiques et l’Avenir en commun

- Note de bas de page 46 :

-

https://melenchon2022.fr/la-tribune-des-1400-scientifiques-et-lavenir-en-commun/

Ce comparateur propose une réponse à chaque interrogation posée par 1 400 scientifiques dans une tribune parue récemment. Une liste de propositions contenues dans L’Avenir en commun est proposée en guise de réponse à chaque interrogation.46

3.2.6. Des compétences pour répondre aux enjeux socio-climatiques

60On retrouve, comme dans le projet Climat Sup INSA, la mise en évidence de l’importance cruciale de la formation et de l’acquisition de compétences pour répondre aux enjeux socio-climatiques :

La jeunesse du pays est la clé de la bifurcation écologique à opérer. D’immenses chantiers attendent les Françaises et les Français : la gestion de l’eau, le passage à 100 % d’énergies renouvelables, la souveraineté alimentaire, l’agriculture écologique et paysanne, l’isolation de tous les logements, pour ne citer qu’eux.

- Note de bas de page 47 :

-

https://melenchon2022.fr/plans/qualifications-savoirs-bifurcation-ecologique/

Il faut mettre en mouvement toutes les forces vives pour y répondre. Si l’objectif est la bifurcation écologique face au changement climatique, cela doit se traduire dans les offres de formation initiale et tout au long de la carrière : il faut créer les nouvelles filières dont nous avons besoin, adapter les filières actuelles, réfléchir partout sur la façon dont chaque métier va être modifié par ce changement profond de mode de production et de consommation.47

61L’entreprise menée par le candidat vise la refonte des formations, dans l’objectif de « produire les qualifications et savoirs nécessaires à la bifurcation écologique ». Cette démarche s’apparente fortement à l’initiative de ClimatSup INSA. Il s’agit en effet d’« adapter le contenu des formations aux métiers de demain » à partir de « groupes de travail par métier » qui « interrogent le contenu des formations, les savoirs transposables de l’une à l’autre et la formation de formateurs et formatrices » (Ibid.).

62Une adaptation est nécessaire, qui passe par l’acquisition de compétences dédiées :

La bifurcation écologique nécessite de mobiliser des connaissances scientifiques et techniques, et de former les salarié·es dans de nombreux domaines. Face au changement climatique, cet objectif doit se traduire dans la recherche et la formation, en transformant en profondeur l’enseignement professionnel initial et continu. (Ibid.)

63On retrouve là en substance la méthode de préconisation figurant dans ClimatSup ainsi qu’un écho aux métiers de l’ingénierie future abordés dans les travaux du groupe. Ici, ces métiers sont ceux de la bifurcation écologique :

- Note de bas de page 48 :

-

https://melenchon2022.fr/programme/reponses-aux-associations/manifeste-pour-lindustrie/

en gouvernant à partir des besoins, nous créerons des millions d’emplois, publics et privés, principalement dans des secteurs dont l’utilité sociale et écologique est très forte : métiers du lien et du soin, et bien sûr, métiers de la bifurcation écologique, notamment industriels48.

64Ajoutons que la démarche collaborative à l’initiative du programme du candidat s’appuie elle aussi sur un think tank lancé 18 mois avant l’élection présidentielle : L’Institut La Boétie.

- Note de bas de page 49 :

L’Institut La Boétie se donne ainsi l’ambition d’être à la fois un lieu d’élaboration intellectuelle de haut niveau et un outil d’éducation populaire. (…) C’est cette démarche qui a été au cœur de l’élaboration de notre programme, l’Avenir en commun49.

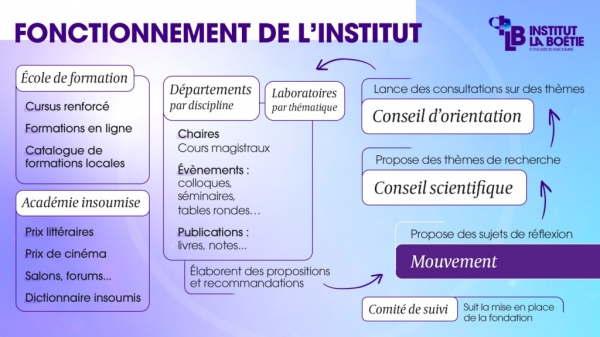

65Il est intéressant de noter que L’Institut intègre également dans son fonctionnement une « école de formation » et s’appuie sur des « laboratoires » et « départements » consultés dans le but de soumettre « des propositions et recommandations » sur un thème de recherche :

Figure 5. Fonctionnement de l’Institut La Boétie

Source : https://institutlaboetie.fr/linstitut-la-boetie/

- Note de bas de page 50 :

- Note de bas de page 51 :

-

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2022/04/IPCC-AR6-WG-III-PressRelease-French.pdf

- Note de bas de page 52 :

-

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/04/R %C3 %A9sum %C3 %A9-auxd %C3 %A9cideurs_FR_WEB.pdf

66De même, le think tank, Intérêt général, la fabrique de l’alternative50, animé par des membres et des proches de La France Insoumise, propose des notes qui s’apparentent fortement aux résumés pour décideurs énoncés par le GIEC51 ou encore par The Shift project52.

Conclusion

67L’on peut conclure en soulignant que le recours à une autorité scientifique constitue pour l’homme politique une alternative à l’autorité du discours des élites. Le cas du programme de Jean-Luc Mélenchon est à ce titre fort intéressant. En citant des données chiffrées, en explicitant des termes techniques, en reprenant les travaux du GIEC, ceux de Carbone 4 (entreprise dirigée par J.M. Jancovici) mais aussi les rapports du Haut Conseil pour le Climat et de l’Agence européenne de l’environnement, l’homme politique devient vulgarisateur et se fait le porte-parole de la science, dans une volonté affichée de transparence et de véracité.

68Il est vrai que la figure politique d’« imprécateur » incarnée par Jean-Luc Mélenchon peut nous inciter à qualifier sa rhétorique de « populiste ». Comme le rappelle Charaudeau (2022b, p. 41), ce dernier « ne cesse de se faire le chantre du “petit peuple”, des “gens”, des “abandonnés”, des “laissés-pour-compte” ». Seulement, la rhétorique adoptée dans le programme écologique présenté sur le site L’avenir en commun diffère de celle qu’il déploie sur la scène médiatique et dans ses meetings. Il faut aussi rappeler que l’une des caractéristiques du populisme dans sa matérialité langagière est le recours aux « extrêmes » produisant un « effet de brouillage » comme le signale Charaudeau (2022b, p. 113). Or si un « populisme vert » existait réellement, cela signifierait que les alertes en lien avec le réchauffement climatique, relayées dans les rapports comme le GIEC ou The Shift Project, sont volontairement excessives et erronées afin de jouer sur les peurs du peuple. Un autre point de vue selon lequel ces alertes s’appuient sur des travaux scientifiques éprouvés contredit cette accusation et rend de ce fait caduque le concept même de « populisme vert ».

69La posture déployée par Jean-Luc Mélenchon dans son programme de bifurcation écologique s’apparente davantage à ce que nous avons désigné comme une forme de dépolitisation dans Anquetil et Duteil (2024), plutôt qu’à une forme de « populisme ». Cette stratégie argumentative n’est pas à envisager comme une forme d’effacement énonciatif visant à satisfaire la « décence discursive » qui s’impose à nous (Paveau, 2013, p. 233), mais comme un instrument de l’affrontement politique visant à « constituer un peuple en sujet politique » (Cadalen, 2020, §4), selon l’approche défendue par Ernesto Laclau (2005). La dépolitisation argumentative, lorsqu’elle se fonde sur une rhétorique de la scientificité, opèrerait dans ce cas comme une forme de « contrepouvoir » politique (Koren, 2003, p. 65). Le processus de dépolitisation n’est pas sans lien avec le développement des think tanks, qui se substituent de plus en plus aux partis politiques en abritant également des écoles de formation. Cette évolution questionne et remet au premier plan l’éducation populaire mais aussi la production d’experts sur-mesure. Ce dernier aspect nous permet dès lors d’envisager la dépolitisation non plus seulement comme une construction linguistique (« dépolitisation par le langage » chez Koren, 2003), mais aussi comme une construction institutionnelle prouvant ainsi que « l’autorité [politique ou autre] advient au langage du dehors » (Bourdieu, 1982, p. 105).