Éthique et pratiques discursives des « influenceurs Web pour la paix » : une analyse technolinguistique des messages de sensibilisation sur Facebook Ethics and discursive practices of “web influencer for peace”: a technolinguistic analysis of awareness-raising messages on Facebook

Le phénomène d’influenceur numérique peut être saisi sous divers angles, dont le versant technolinguistique qui mobilise notre attention dans cette réflexion. Il pose précisément le problème de la nature et des enjeux des messages de sensibilisation postés par les influenceurs web de WILPF Cameroon à travers le réseau social Facebook. On mettra en évidence la portée éthique du technodiscours de sensibilisation aux bonnes pratiques en contexte socionumérique. Le cadre méthodologique choisi est celui de l’analyse du discours numérique théorisée par Marie-Anne Paveau. À travers la méthode de capture d’écran statique, les données technolangagières de l’écologie numérique ont été extraites et déplacées vers une analyse discursive et éthique. Il en ressort que les influenceurs web pour la paix ont une identité numérique réelle qui leur permet de sensibiliser les masses en rapport avec les mauvaises pratiques récurrentes sur un lieu de corpus qu’est Facebook. La prise en compte des variables technolinguistiques et technographiques met en évidence les vertus éthiques d’une telle communication en temps de crise ; d’où les indicateurs d’impact positifs qui en ressortent.

The phenomenon of the digital influencer can be grasped from various angles, of which the technolinguistics side mobilises our attention in this reflection. This work specifically raises the problem of the nature and stakes of the awareness messages posted by WILPF Cameroon's web influencers through the social network Facebook. The objective is to highlight the ethical significance of the technodiscourse of awareness of good practices in a socio-digital context. The methodological framework chosen is that of the analysis of digital discourse theorised by Marie-Anne Paveau. Through the static screen capture method, we moved the technolinguistic data from the digital ecology to a discursive and ethical analysis. It emerges that the web influencers for peace have a real digital identity that allows them to raise awareness of the masses about the recurrent bad practices on a corpus site that is Facebook. The consideration of technolinguistic and technographic variables highlights the ethical virtues of such communication in times of crisis; hence the positive impact indicators that emerge.

Introduction

Le numérique et l’éthique sont deux territoires de recherches qui sont fortement intégrés dans le champ épistémologique de l’analyse du discours. Au regard de l’activité des e-influenceurs comme nouveaux leviers de communication et de marketing rendus possibles par les artefacts de la culture numérique, la branche camerounaise de la Women International League for Peace and Freedom (WILPF Cameroon) a mis en circulation, depuis septembre 2021, le concept « d’influenceur web pour la paix » en vue d’intégrer le paradigme des « communications d’un troisième type » (Maingueneau, 2021, 180) pour la communauté numérique. Le présent travail aborde, dans une perspective technolinguistique, la nature et les enjeux des messages de sensibilisation postés par ces influenceurs web à travers le réseau social Facebook. Eu égard à l’agenda suivi par cette Organisation et à la réalité du contexte délétère camerounais, il importe de saisir les contours du phénomène « d’influenceurs pour la paix » à travers l’activité discursive des sujets sur le web 2.0 ; d’où les questions suivantes : quels principes éthiques gouvernent les communications linguistiques sur le web 2.0 ? Quelle est la particularité de l’activité linguistique des influenceurs numériques sur Facebook ? Quels enjeux discursifs et éthiques soulèvent les thématiques abordées dans leurs messages de sensibilisation ? Ce travail relève de « la technologie discursive », c’est-à-dire « un dispositif au sein duquel la production langagière et discursive est intrinsèquement liée à des outils technologiques (appareils, logiciels, applications, plateformes » (Paveau, 2012, 106). Il est pris en charge par les outils méthodologiques de l’analyse du discours numérique mis en circulation par Marie-Anne Paveau (2017).

Le travail repose sur des données technolangagières du réseau social Facebook. Il s’agit de technodiscours extraits de la page Facebook de WILPF Cameroon. Le travail explore une approche méthodologique éclectique combinant deux approches : l’approche externaliste repose sur la méthodologie de collecte des données technolangagières des environnements numériques. Il s’agit du protocole méthodologique de l’extraction écologique par capture d’écran statique, défini par Djilé comme « un processus à partir duquel des technodiscours ou des technoconversations quittent leurs environnements natifs pour des environnements d’adoption. » (2021, 5838). En d’autres termes, nous déplaçons des matérialités technolangagières d’un environnement numérique connecté (natif) pour une feuille de papier (adaptation). Quant à l’approche internaliste, elle prend en charge l’analyse morphologique, syntaxique, graphique, iconographique et plastique des données recueillies.

Ce travail comporte trois articulations. Il ambitionne de partir des principes éthiques qui gouvernent l’identité numérique des énonciateurs numériques dits « influenceurs web pour la paix » en activité sur Facebook ; il poursuit avec l’analyse technolinguistique des textes de sensibilisation mobilisés par ces influenceurs web, et enfin il débouche sur les divers enjeux discursifs et éthiques mis en évidence par ces technodiscours d’influence.

1. Éthique netnographique des influenceurs web sur Facebook

L’émergence du web 2.0 a suscité parallèlement l’urgence de repenser les principes éthiques à même d’encadrer les communications digitales. La méthode netnographique se pose dès lors comme dispositif descriptif de communication digitale, de collecte des données et de leur analyse. Ce paragraphe décliné en deux articulations se chargera de présenter le dispositif netnographique de Facebook comme lieu de corpus et l’identité numérique des e-influenceurs.

1.1. Facebook : éthique communicationnelle d’un lieu de corpus

La netnographie est un protocole méthodologique qui permet d’étudier la relationalité des communautés en ligne et la collecte des données inhérentes à leur observation. D’après Mercanti-Guérin (2009, 389), l’un des principes éthiques de la méthodologie netnographique est « l’identification et sélection des communautés » en ligne ; d’où le choix de Facebook comme lieu de corpus.

Bibié Emerit définit les environnements numériques, à l’instar de Facebook, comme des « lieux de corpus » (2016), c’est-à-dire des plateformes numériques sur lesquelles se tisse le tissu discursif des interactions linguistiques. Le texte numérique est un texte au même titre que les autres du fait de sa nature : un tout sémique. Il désigne « toute production langagière candidate au statut textuel, c’est-à-dire dotée d’une cohérence et d’une cohésion, d’une continuité sémantique, d’une interprétabilité, d’une structure séquentielle et d’une inscription dans un genre » (Paveau, 2015, 6) et dans un contexte qu’est le web 2.0. L’interface de Facebook est constitutive d’un ensemble d’énoncés dont l’accès est rendu possible par plusieurs paramètres de navigation, d’association, de lecture et d’écriture par les sujets numériques. Comme le souligne Émérit-Bibié, « il s’agit de la présence, sur tous les supports numériques, de données personnalisées en fonction des traces numériques de l’utilisateur ou de la technologie qu’il utilise pour se connecter. C’est une partie du lieu de corpus » (2016, 41). À ce propos, la présence de données personnelles sur un réseau public soulève tout de même une inquiétude –quant à son choix comme lieu de recueil des matérialités technolangagières– et justifie le choix du lieu de la campagne des influenceurs web pour la paix. En effet, si Facebook est le réseau social privilégié regroupant le plus d’abonnés ayant en commun la culture numérique du réseau via des activités discursives diverses, il est tout aussi incontrôlable du fait des pratiques langagières qui s’y déploient, les unes contribuant au renforcement des liens communautaires et les autres promouvant la fracture du tissu social. Ce dualisme est résumé par Paveau en ces termes : « Facebook est donc bien loin d’être un lieu conversationnel ; le réseau est plutôt un lieu de fort déterminisme discursif, à partir de règles invisibles sur lesquelles l’internaute n’a que peu de prise » (2017, 23).

Des principes éthiques de navigation et de communication sont pourtant définis par Facebook pour garantir la sécurité et la confidentialité des données de ces différents utilisateurs. Du point de vue communicationnel, les dispositifs d’alerte sont pourtant mis sur pied pour « suivre », « épingler » des contenus à notre gout ou bien « signaler », voire « bloquer » ceux qui heurtent notre sensibilité. C’est à partir de ces deux principes que la page officielle Facebook de WILPF Cameroon se constitue en lieu de corpus pour la promotion des bonnes pratiques en contexte numérique via la campagne des influenceurs web pour la paix.

1.2. Influenceurs web pour la paix et identité numérique en temps de crise

Cette articulation vise à ressortir les traits définitoires de ce que WILPF Cameroon qualifie « d’influenceurs web pour la paix ». Précisément, il est question de savoir ce qu’apporte le facteur de paix dans l’identité numérique d’un influenceur.

Un influenceur est, de façon générale, appréhendé comme une personne qui, de par son statut et sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d’opinion modifiant les habitudes de consommation dans un but marketing. Dans un cadre associatif, l’influenceur web pour la paix devient une personne partageant un système de valeurs allant en droite ligne avec les axes que promeut une association de la société civile. En effet, WILPF Cameroon opère dans 5 principaux axes à savoir l’éducation à la paix, le désarmement, les Droits de l’Homme, la réponse aux crises et le programme Young WILPF. Ce dernier programme mobilise les jeunes dits « influenceurs web pour la paix ». Les messages de sensibilisation à la paix sur les réseaux sociaux numériques sont véhiculés par des acteurs choisis sur la base de leur activité discursive sur les réseaux sociaux connectés, dont le premier critère de sélection est l’influence qu’ils ont sur leurs communautés numériques.

Leur activité d’influence n’est donc pas celle du marketing ou du placement d’un produit de consommation : elle est plutôt une campagne de promotion de bonnes pratiques en temps de crise morale et sécuritaire. La sensibilisation dans ce cas devient une action verbale (texte, parole) ou non verbale (geste, images) qui consiste à transformer quelque chose de banal en quelque chose de sensible afin d’obtenir un changement positif de comportements ; c’est plus précisément d’amener les usagers numériques à s’intéresser à un ensemble de codes de bonne conduite qui devraient conduire leur activité technodiscursive. Dans le cas de WILPF Cameroon, la sensibilisation consiste donc à amener toute personne exposée aux réseaux sociaux numériques à être réceptive à la cause de la paix au Cameroun, du fait que la guerre se joue est susceptible de se jouer sur les terrains numériques et c’est aussi par le biais du numérique que les barrières de la paix peuvent être érigés dans l’esprit des camerounais. À ce propos, WILPF Cameroon a organisé sur 02 ans (2021 et 2022) une campagne numérique intitulée #j’influence_la_paix autour de quatre modules ou campagnes : la cybercriminalité (campagne 1), les discours de haine (Campagne 2), la semaine d’action pour la paix (Campagne 3) et les règles de veille de rentrée scolaire (Campagne 4). Pour capitaliser une telle campagne de sensibilisation, l’association opte pour un partenariat avec à un influenceur qui lui sert de canal pour impacter son message de sensibilisation sur ses abonnés.

De même, l’influenceur est choisi sur la base des variables mises en évidence par son identité numérique, notamment en fonction de sa posture vis-à-vis des valeurs de l’association et de la nature de sa communauté numérique. L’identité numérique est l’ensemble des données qui permettent de caractériser un sujet numérique. D’après Iteanu, il s’agit précisément des « signes qui caractérisent un individu de son point de vue, partiellement ou totalement, de manière définitive ou temporaire, dans le contexte électronique » (Iteanu, 2008, 5). À cet effet, les modalités d’interactions possibles sont soit de l’ordre de l’identité pseudonyme, soit de l’identité réelle. Il faut souligner que le pseudonymat est une clé de la communication digitale des influenceurs dans la mesure où il protège l’identité numérique des sujets, favorise la protection de leurs données et accroit leur portée objective. Dans le cas des influenceurs web considérés comme des activistes de paix, on pourrait convenir de ce que « le pseudonymat protège les individus menacés et opprimés, qu’il s’agisse de militants des libertés de personnes marginalisées pour des raisons d’identité de genre ou de sexualité, ou encore de survivants d’abus » (Paveau, 2017, 281).

Pour les campagnes de sensibilisation à la paix, WILPF Cameroon a opté pour des influenceurs interagissant avec des identités réelles. Le « vrai nom » est perçu ici comme symbole de la libre expression et active les possibilités d’existence du soi numérique des influenceurs. Comme le souligne Paveau (2017, 282), « La politique du vrai nom garantit la sécurité, en particulier en ce qui concerne le harcèlement sous toutes ses formes. C’est la ligne immuable des directeurs des grands réseaux sociaux, et en particulier de Facebook » ; d’où l’objectivité et la traçabilité des données dans l’analyse des productions numériques des sujets connus.

2. Étude technolinguistique des données recueillies

Nous travaillons avec des données obtenues par capture d’écran statique. Les données collectées sont de deux sortes : d’une part les données natives d’internet, c’est-à-dire « produits directement en ligne » par les sujets à travers leurs interactions discursives sur les 07 captures d’écran qui figurent dans ce travail. D’autre part, les données non natives d’internet comme les 60 graphismes de messages de sensibilisation qui sont « portés en ligne à partir d’une numérisation hors ligne ou composés sur un téléphone hors connexion. » (Paveau, 2017, 15). Cette typologie de données interpelle les outils d’analyse technodiscursive répartis sur quatre plans : la dimension morpholexicologique, la dimension énonciative, la dimension discursive et la dimension sémiodiscursive ; d’où les quatre articulations ci-dessous.

2.1. Analyse morpholexicologique

La présente section repose sur la mise en évidence des propriétés du technomot et du technosigne constitutifs des messages de sensibilisation des influenceurs web pour la paix.

La dimension morpholexicologique du discours numérique est centrée sur la prise en compte des caractéristiques formelles, visuelles et expressives d’un mot dans l’univers digital, c’est-à-dire un technomot. Selon Paveau, « On appellera technomot un élément lexical simple ou composé cliquable, c’est-à-dire dirigeant l’écrilecteur d’un texte-source vers un texte-cible, relevant d’une autre situation énonciative. » (2017, 337). Dans le cas d’espèce, nous mettons en exergue le hashtag #influenceurpourlapaix, qui est mis en relief dans toutes les publications des influenceurs de paix, comme l’attestent les deux captures d’écran ci-dessous :

Figure 1 : capture d’écran statique du 10 décembre 2021.

Figure 2 : capture d’écran statique du 18 septembre 2021.

En réalité, la fonctionnalité du hashtag assure la circularité et la pérennité numérique du segment technolangagier #influenceurpourlapaix, mis en évidence par les influenceurs afin que leur activité discursive soit traçable dans l’écologie socionumérique. En qualité de technomot porteur de la campagne de sensibilisation, le hashtag est un marqueur technolangagier, car il permet le marquage numérique du slogan de la campagne sur la plateforme Facebook : j’influence pour la paix. Il est aussi un facteur d’investigabilité sur ceux qui l’utilisent au sein de l’écologie numérique, dans la mesure où il facilite la liaison entre les influenceurs web pour la paix ainsi que le renseignement sur tous les abonnés numériques, qu’ils soient influenceurs ou pas, qui ont partagé le même contenu. Comme nous l’avons souligné dans des travaux précédents, au regard de sa forme et de sa souplesse « le positionnement discursif de l’expression lui donne le statut de d’estampille technolinguistique » (Tsamo Dongmo, 2023, 390). En cela, il permet d’accéder à un fil qui rassemble l’ensemble des énoncés contenant le même hashtag. Enfin, il a aussi valeur de redocumentation numérique de ses emplois antérieurs, en favorisant la reprise du contenu des traces générées par le leitmotiv #influenceurpourlapaix de façon automatique, suite à l’interaction d’autres utilisateurs numériques.

2.2. Lecture énonciative

La perspective énonciative est également l’une des voies qu’empreinte le discours numérique, car les travaux en analyse du discours sont prioritairement inclusifs de la caractérisation des déterminants énonciatifs.

Concrètement, l’énonciation numérique se réfère à la détermination des facteurs et rôles joués par chaque acteur lors de l’émission et de la réception des messages de sensibilisation à la paix sur Facebook. Elle se démarque de l’énonciation traditionnelle en ce sens qu’elle ne se limite pas simplement à ressortir les acteurs d’une interaction bidirectionnelle singulière, mais bien plus à une interaction démultipliée, voire en cascade. L’examen de l’appareil énonciatif des influenceurs numériques de WILPF Cameroon suit le même canal : il part de la nature polyphonique de l’énonciation numérique pour en dégager le circuit dialogique reposant sur deux pôles : un pôle d’émission ou de construction du discours (dans le monde réel) et un second pôle plus dense, appelé pôle de reconstruction du discours et de médiatisation, dans lequel on assiste à une suite arborescente entre les rôles d’émetteurs et de récepteurs. Le schéma que propose Atiobou Voukeng à cet effet, en s’appuyant sur Facebook, se traduit comme suit : […] un émetteur dit « réel » (E1) qui engendre un récepteur « réel » (R1). Le discours reçu par ce dernier provoque chez lui une réaction, faisant de lui un deuxième émetteur (E2). C’est ainsi qu’en aval, on assiste à un deuxième récepteur (R2) dit « virtuel » qui est l’instance médiatique présente sur Facebook. Ce dernier, de par sa fonction de relai, est en même temps le troisième émetteur (E3) qui devient dans ce « nouveau monde » le premier émetteur car transforme et relaye l’actualité reçue aux observations et commentaires du public perçu comme troisième récepteur (R3) et par ricochet second récepteur virtuel (2019, 177).

En d’autres termes, plusieurs actants interviennent dans le dispositif énonciatif de la communication numérique : à un premier niveau, les messages de sensibilisation pour la paix sont émis par la cellule de communication de WILPF (E1) à l’endroit de ses abonnés à sa page Facebook (R2), en s’appuyant sur l’image médiatique des influenceurs numériques (R2) qui à leur tour relaient le discours de sensibilisation vers les abonnés de leurs propres pages Facebook (E3) afin que leurs propres abonnés (R3) soient sensibilisés sur les bonnes pratiques de paix en contexte numérique. Au regard de ces préalables, il importe maintenant de mettre en évidence les approches discursives mobilisées par les influenceurs Web pour la paix en vue de favoriser l’attractivité du contenu de leurs activités discursives sur leurs communautés numériques cibles.

2.3. Analyse du technogenre discursive

La dimension discursive de l’analyse des productions natives en contexte numérique repose sur la notion de genre discursif, reformulée par Paveau sous le nom de technogenre.

D’après la chercheuse, il s’agit d’un « genre de discours spécifique des univers numériques natifs, soit parce qu’il en est natif, soit parce que sa forme a été négociée ou produsée de manière à devenir spécifique du web » (Paveau, 2017, 239). En effet, les influenceurs web pour la paix sont embarqués dans une campagne de sensibilisation, ce qui implique le choix du genre discursif de type rhétorique, en vue de persuader ou de convaincre les membres de leurs communautés numériques à promouvoir les idéaux de paix en contexte numérique. Le choix des mots n’est pas anodin. Il semble être négocié spécifiquement de façon à atteindre le plus grand nombre possible d’abonnés ; d’où les messages inclusifs. Ces messages linguistiques à dessein de sensibilisation sont inclusifs, comme le montrent les captures d’écran ci-dessous.

Figure 3 : capture d’écran statique du 11 décembre 2021

Figure 4 : capture d’écran statique du 05 septembre 2022

Figure 5 : capture d’écran statique du 22 septembre 2021

Le technogenre discursif à caractère inclusif de ces énoncés est mis en relief à travers des formes de messages ciblant un plus grand nombre de personnes parmi les abonnés. Ceci se justifie par le fait que la sensibilisation est dédiée aux personnes de diverses couches sociales _lettrées et illettrées, adultes et jeunes, francophones et anglophones, etc._ comptant parmi le grand éventail des abonnés Facebook. Dans les captures d’écran l’un des genres discursifs choisi cible d’abord les milieux juvéniles via l’utilisation du camfranglais de plus en plus employé par ces derniers sur les réseaux sociaux numériques : « la cybercriminalité c’est le ndem », « Bro, […] djoss ou do un bad way qui destroy ton bro ». Les deux autres captures d’écran sont centrées sur les locuteurs bilingues, via l’utilisation des deux langues officielles : le français et l’anglais. L’inclusion qui est un principe central dans les actions des organisations de la société civile est mise en relief dans la campagne de sensibilisation numérique, de façon à ce que l’atteinte du message soit effective chez chaque abonné en fonction de son profil linguistique.

2.4. Approche sémiodiscursive

La dimension sémiodiscursive des discours de sensibilisation des influenceurs web pour la paix nécessite la prise en compte du technographique, c’est-à-dire une production technodiscursive qui repose sur l’association du texte et de l’image dans les environnements numériques.

Cette analyse prend en compte la fusion entre les commentaires langagiers et non langagiers (des internautes aux publications) tels que les émoticônes et les couleurs employées pour mener les campagnes de sensibilisation. Comme le souligne Atiobou, « tout est dit et signifié, mais tout n’est pas écrit. Des formes schématisées et imagées substituent dans moult circonstances, le langage écrit » (2019, 181). Pour les campagnes de sensibilisation, les discours langagiers étaient escortés par des couleurs précises. Au-delà d’être de simples artefacts de design choisis lors du montage des graphismes non natifs d’internet, les couleurs ont des significations qui vont en droite ligne avec la visée de la campagne, à savoir influencer les abonnés numériques pour l’adoptions des bonnes pratiques sur le digital. Comme le témoignent les extraits de corpus mentionnés supra (figures 1, 2, 3, 4, 5), les motifs bleu, orange et vert mobilisent notre attention.

En nous appuyant sur les travaux de Turmine (2011) sur l’analyse sémiologique des couleurs en publicité, nous avons procédé à une interprétation des motifs utilisés par les influenceurs numériques de notre sujet d’étude. Ainsi, la couleur bleue, dans la symbolique générale, est associée à la sérénité, à la fraicheur, à la pureté, à la paix, en bref, « elle apporte du bien-être » (Turmine, 2011, 7). Dans le sillage des activités de la société civile, voire des organisations humanitaires non gouvernementale, cette couleur est choisie et intégrée dans le cadre de la campagne des influenceurs pour la paix en vue d‘esthétiser la sensibilisation par les bienfaits d’une communication digitale non-violente ou pacifique. C’est en vertu de ces attributs qu’en octobre 1947 l’ONU adopte son drapeau bleu ciel dont le motif central est composé de rameaux d’olivier symbolisant la paix et entourant une mappemonde. La même signification, dans le contexte humanitaire des Nations Unies, est valable pour les soldats dits de la paix, qu’on reconnait à travers leurs « casques bleus ». La couleur orange s’inscrit dans la même veine, celle de la promotion d‘une communication numérique dépourvue de toute forme de violences. C’est le choix adopté par les organismes internationaux pour les campagnes de sensibilisation à la non-violence, notamment la « Campagne Oranger le monde » (UNESCO, 2018). En souscrivant aux principes des Nations Unies, WILPF s’est appuyée sur l’idée émise par l’UNESCO qui considère la couleur orange comme symbole de non-violence. Il s’agit de l’utiliser comme un moyen de manifester notre solidarité pour l'élimination de toutes les formes de violence et spécifiquement comme couleur de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le vert s’inscrit en creux dans le symbolisme des deux précédentes couleurs ; généralement symbolique du monde végétal, elle exprime le repos, loin des tensions. Aussi, « on attribue le vert à la jeunesse, pleine d’ardeur, et à la croissance » (Turmine, 2011, 11). C’est ce sème caractéristique qui se rapproche le plus de notre étude car les motifs verts pourraient signifier la mise en relief de la jeunesse vers qui la campagne est principalement tournée.

En somme, au sujet de la couleur, Paveau pense qu’elle est « non seulement un signal d’hypertextualité mais également un cadre cognitif permettant à l’usager de reconnaître immédiatement un segment technolangagier et donc de pouvoir cliquer » (2017, 81). De même, les signes plastiques en contexte numériques intègrent un paradigme plus vaste, celui de l’énonciation sémiodiscursive numérique ; qu’elle soit constitutive d’un énoncé natif d’internet ou produite hors ligne et importée en contexte numérique, « la couleur devient ainsi une marque énonciative, et constitue un élément qui doit intégrer la description théorique du fonctionnement de l’énonciation écrite connectée » (Paveau, 2017, 81).

3. Décence technodiscursive et réception du discours numérique des influenceurs

S’il est valable que « la perspective de l’analyse du discours numérique implique d’identifier ce qui est spécifique de la transgression des valeurs de décence dans les écosystèmes connectés » (Paveau, 2017, 83), il est tout aussi intéressant pour ce travail de mesurer la portée éthique des messages de sensibilisation des influenceurs pour la paix en contexte numérique au regard des thématiques sensibles abordées.

3.1. Éthique discursive et sensibilisation pacifique en contexte numérique

La perspective éthique de l’Analyse du discours numérique permet de questionner les normes de décence en contexte numérique. Ce postulat se justifie par les thématiques –de cybercriminalité et de discours de haine sur les réseaux sociaux– sur lesquelles ont porté les messages de sensibilisation des influenceurs web.

D’entrée de jeu, le cadre épistémique de l’Analyse du Discours Numérique prévoit une variable éthique propre à l’activité discursive des sujets sur l’écologie numérique. Il s’agit de « l’intégrité contextuelle » (Paveau, 2017, 231). D’après l’auteure, le concept offre un cadre d’appréciation de la dimension morale des discours. La notion n’est pas nouvelle, car déjà inscrite en creux dans les travaux antérieurs de Paveau sur Langage et morale (Paveau, 2013b) en vue de « caractériser un énoncé correspondant aux normes morales en vigueur dans une société, à travers les métadiscours des locuteurs que déclenche un événement discursif moral » (2017, 231).

Utiliser un discours de sensibilisation revient à interagir sur une thématique en vue de transformer un phénomène banal en un fait sensible. Dans cette perspective, le contenu des discours de sensibilisation sur les questions de paix dans un contexte de crise revêt un enjeu éthique sur les Mass Medias. Dans ce cas la cybercriminalité ou l’utilisation des artefacts technologiques à des fins de violence et escroquerie, couplée à la montée inquiétante des discours de haine et de discrimination sur la toile activent la cloche d’alerte sur l’urgence de penser une éducation à la paix et à la non-violence en contexte numérique. Toutefois, il convient de préciser que l’éthique du discours a rarement fait l’objet des préoccupations linguistiques sous les angles analytique et herméneutique des matérialités discursives. Une fois en contexte numérique, cette esquive est d’autant plus visible qu’inquiétante. Paveau signale d’ailleurs qu’« en linguistique, le questionnement éthique est rare et concerne surtout les méthodes de recueil de données » (2010, 3). En effet, l’activité discursive des sujets sur le web 2.0 implique des positionnements éthiques qui permettent de définir la nature et la valeur de l’influence que les messages de sensibilisation véhiculent. En réalité, la toile de fond des messages de sensibilisation tout comme de leur condition de réception, pose donc une question éthique. Selon Paveau, « l’éthique du discours numérique est l’ensemble des critères d’acceptabilité des discours produits sur internet par rapport aux valeurs reconnues par les usagers dans un espace et dans un temps donnés » (2017, 169). Ici les normes ne sont pas standards mais plutôt régies par Facebook et applicables à chaque publication de l’ensemble des usagers numériques. Cette éthique devrait donc reposer sur une démarche relevant de l’épistémologie des vertus. C’est-à-dire une combinaison entre la vertu éthique (le comportement moral) et la vertu épistémique (la manière de conduire sa pensée et ses raisonnements) en contexte numérique.

L’épistémologie des vertus part du principe selon lequel l’activité linguistique des influenceurs dans les espaces numériques est plus crédible lorsque, du point de vue de l’identité, le sujet incarne ce sur quoi se fonde son discours. En d’autres termes, la campagne de sensibilisation des influenceurs web pour la paix s’apparente à une stratégie de marchandising dont le succès repose sur l’attitude, voire l’identité numérique du sujet parlant, l’influenceur pour la paix, dans le cas d’espèce. Ce prérequis éthique, qui conditionne le fondement moral des influenceurs numériques, relève donc de l’épistémologie d’une vertu cognitive qui, comme le souligne Paveau, « présente la connaissance comme une croyance non seulement vraie et justifiée mais obtenue à partir d’un agent vertueux, c’est-à-dire détenteur de vertus intellectuelles qui associent l’éthique et l’épistémique » (2010, 5). Ici, c’est le volet individuel de l’éthique qui est le levier des actions inhérentes à la vertu prise au sens large du terme.

3.2. Augmentation discursive et enjeux de réception en contexte numérique

Les réactions technolinguistiques diverses issues d’une production discursive publiée sur l’espace numérique sont des marqueurs d’augmentation discursive et des indicateurs de réception et d’appréciation d’un discours en circulation sur le web 2.0.

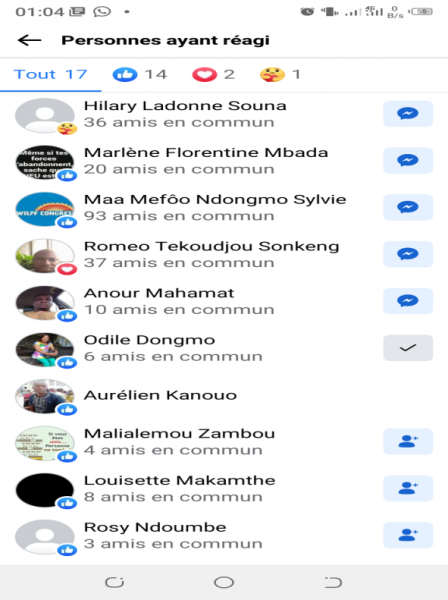

L’activité discursive des sujets dans les espaces numériques est fortement tributaire des réactions venant des interlocuteurs avec qui ils forment un réseau netnographique –en relation avec l’ethnographie de la communication–. Sur le réseau social Facebook, les vues, « likes », partages et commentaires reçus par un discours numérique communément appelé « post » ou « publication » traduiraient l’intérêt que lui accordent les locuteurs numériques, et par ricochet, suscitent une étude technolinguistique centrée sur les marqueurs numériques de l’horizon d’attente d’un technodiscours. En effet, ces marques d’interactions numériques de nature linguistique, plastique et technologique (les modifications techniques sur l’interface numérique) constituent des indices d’influence dudit discours sur une certaine communauté numérique. Ils sont des éléments de mesure de l’atteinte du contenu du message de sensibilisation sur les personnes cible. Observons les deux captures d’écrans suivantes :

Figure 6 : capture d’écran statique du 07 septembre 2022

Figure 7 : interface du menu déroulé de l’image 6

Les deux images représentent à gauche l’interface de la publication principale et à droite le menu déroulé de l’augmentation discursive. Elle totalise 17 émoticônes, 01 commentaire et 13 partages. Les émoticônes reçus par cette publication sont positives et se répartissent à leur tour sous plusieurs variables : 14 likes ; 02 j’adore et 01 solidaire. Comme le souligne Elouni, et à l’observation de l’interface d’augmentation sémiodiscursive ci-dessus, les interactions des sujets numériques sensibilisés par les messages des influenceurs web pour la paix sont des « émoticônes modalisateurs des attitudes positives » ; c’est-à-dire des « émoticônes imitant les mimiques faciales de sourire, de rire, etc. manifestant la joie, l’amusement, le contentement, du locuteur » (2018, 156). Les manifestations numériques non langagières s’assimilent à ce qu’elle qu’il convient de qualifier d’« énoncés de geste ». Ces énoncés de geste, à l’instar du like, « constituent des manifestations phatiques, formulant de l’émotion ou signifiant une approbation, et de nombreuses autres significations contextuelles » (Paveau, 2017, 46).

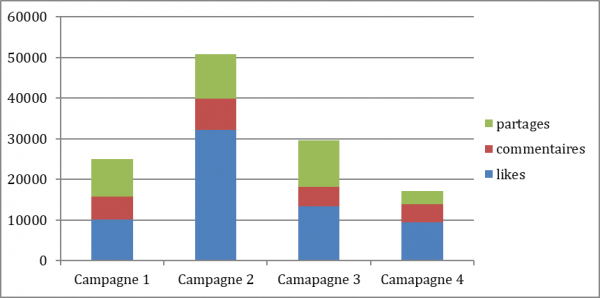

Dans le cas d’espèce, les quatre campagnes de sensibilisation menées par WILPF Cameroon sur le réseau social Facebook ont généré une augmentation discursive de l’ordre de 122.505 interactions incluant les likes, commentaires et partages. Soit un total de 25.000 pour la campagne 1 sur la cybercriminalité ; 50732 pour la deuxième campagne sur les discours de haine ; 29.684 pour la campagne 3 à l’occasion de la semaine d’action pour la paix, et enfin 17089 sur la campagne 4 portant sur les règles de veille de rentrée scolaire. Le graphique suivant montre les indicateurs d’impacts qui découlent des augmentations discursives de ces messages de sensibilisation.

Figure 8 : indicateurs d’impacts par augmentation discursive

À l’évidence, la campagne 2 sur les discours de haine a impacté un grand nombre d’abonnés, ce qui démontre sans doute sa pertinence dans le contexte actuel de crise de valeurs où les paroles de division et de stigmatisation ont relégué les valeurs de paix et d’unité au second plan. Il est aussi intéressant de souligner la prépondérance des likes sur les autres formes d’augmentation discursive que sont les partages et les commentaires. Ceci s’explique en partie par la facilité à rapidement cliquer sur le bouton « like » qu’à dérouler le menu graphique pour y apposer un commentaire, voire l’engagement à partager le message sur sa propre page. Cela dit, pour une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques centrée sur une catégorie d’influenceurs web connue –car relevant des organisations de la société civile–, ces chiffres sont tout de même révélateurs de la portée éthique des messages transmis et de l’intérêt que le public ou la communauté numérique y a porté. L’intérêt de cette campagne réside sans doute dans la portée pacifique de l’approche d’influence, d’autant plus que les discours de sensibilisation s’attaquent aux mauvaises mœurs et sont, à leur tour, formulés de manière à être dépourvus « de modalités proprement technodiscursives [qui] servent l’attaque d’autrui, l’humiliation et la transgression des valeurs de décence. » (Paveau, 2017, 84).

L’enjeu de réception résulte donc d’une importance considérable aussi bien pour les acteurs de la société civile que pour les influenceurs numériques en charge de véhiculer les discours de sensibilisation. Pour les premiers, les indicateurs sont utiles pour exprimer statistiquement la portée d’atteinte du projet de sensibilisation lors de sa phase d’évaluation. Ils permettent de confirmer ou d’infirmer les hypothèses émises au début de la campagne de sensibilisation en termes de résultats attendus ou « d’horizon d’attente ». Pour les e-influenceurs, ils permettent de mesurer la portée de son impact sur sa communauté en vue d’ajuster les outils technolangagiers qui pourraient à la longue étendre ladite influence sur ceux qui les suivent.

Conclusion

En somme, cette contribution a porté sur l’analyse technodiscursive des messages de sensibilisation de la communication des influenceurs web pour la paix, mobilisés par WILPF Cameroon sur le réseau social Facebook. Nous avons montré que le choix de Facebook comme lieu de corpus est fonction du principe d’idionuméricité du discours numérique grâce auquel l’identité numérique des influenceurs web pour la paix est établie à travers les données personnelles que chacun des influenceurs publie sur son compte pour sa communauté. De plus, nous avons mené une analyse quadridimensionnelle du technodiscours inhérent à leur campagne de sensibilisation : l’analyse morpholexicologique centrée sur la circularité numérique du hashtag ou technomot #influenceurpourlapaix ; la lecture énonciative a mis en évidence la démultiplication des pôles émetteur et récepteur de la communication numérique d’influence ; la dimension discursive fondée sur le genre rhétorique via le choix de l’approche inclusive de la sensibilisation ; et, enfin, l’approche sémiodiscursive mise en exergue par l’association des textes linguistiques et des technographismes mobilisés pour communiquer sur les bonnes pratiques en contexte numérique. La dernière articulation a consisté à ressortir les enjeux éthiques et discursifs des messages de sensibilisation des influenceurs web en matière de promotion des valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale en contexte numérique. Au regard des réactions reçues par les technodiscours, il est intéressant d’observer que l’horizon d’attente de la promotion et de la mise en application des bonnes pratiques sont des indicateurs d’impacts positifs ou mélioratifs dans l’atteinte des objectifs de sensibilisation. Les résultats auxquels nous sommes parvenu attestent de ce que l’identité numérique des influenceurs web pour la paix en activité sur Facebook est configurée par les idéaux éthiques de l’éducation à la paix et à la non-violence ; leurs discours de sensibilisation sémio-discursifs s’appuient sans cesse sur des approches inclusives et, enfin, les réactions qu’ils obtiennent mettent en évidence le succès de la campagne centrée sur l’épistémologie des vertus éthiques des énonciateurs influenceurs. Il en ressort que les hypothèses posées au départ sont confirmées, notamment en ce qui concerne la capacité du numérique à véhiculer à grande échelle des messages de sensibilisation propices à l’adoption des comportements éthiques en terrain numérique en temps de crise. Cette réflexion pose tout de même un autre problème inscrit en creux tout au long de son déroulement : la responsabilité des pouvoirs publics en matière de règlementation, de contrôle et de régulation des activités discursives des sujets se revendiquant de l’identité d’influenceurs web. À cet effet, en guise de perspective, une approche juridique pour la saisie du phénomène d’influenceur web contribuerait à pacifier davantage l’écologie numérique.