Le « populisme » au Québec : approches lexicographiques et discursives “Populism” in Québec: lexicographic and discursive approaches

Dans cette contribution nous nous proposons d’explorer les différentes stratégies discursives mises en œuvre par les journalistes afin de définir le populisme au Québec. Phénomène connu depuis longtemps, le populisme a fait l’objet de nombreuses recherches et débats. Mais qu’en est-il au Québec ? Après avoir présenté rapidement les contextes socio-historique, socio-politique et socio-culturel québécois, nous allons suivre d’abord la façon dont le concept évolue sur le plan lexicographique et ensuite sur le plan discursif. De façon plus spécifique, à partir d’un corpus tiré du quotidien québécois Le Devoir, nous nous proposons de faire ressortir les modalités discursives à travers lesquelles les journalistes co-construisent une/des représentations du populisme au Québec.

In this contribution we propose to explore the different discursive strategies implemented by journalists in order to define populism in Quebec. A long-known phenomenon, populism has been the subject of much research and debate. But what about it in Quebec? After quickly presenting the socio-historical, socio-political and socio-cultural contexts of Quebec, we will first follow the way in which the concept evolves on the lexicographical level and then on the discursive level. More specifically, from a corpus taken from the Quebec daily Le Devoir, we aim to highlight the discursive modalities through which journalists co-construct one or more representations of populism in Quebec.

Introduction : qu’est-ce que le populisme ? Mise en place de la problématique

1Aborder le concept de « populisme » n’est pas une tâche aisée. En effet, il a fait l’objet de recherches et approfondissements de la part d’historiens, politologues, sociologues, journalistes et linguistes de renommée internationale (Laclau, 1997 ; Taguieff, 2007 ; Godin, 2012 ; Mouffe, 2018 ; Charaudeau, 2008, 2022 pour n’en citer que quelques-uns). Si chacun d’entre eux aborde la question à partir de points de vue différents, en général tous reconnaissent la difficulté de définir le substantif « populisme ». Malgré la présence d’un noyau dur, consistant dans la centralité de la notion de ‘peuple’, le substantif relève en effet d’un flou sémantique important tant et si bien qu’il est employé par des courants politiques divers, voire antinomiques.

2L’historien Pierre-André Taguieff, de façon claire et incisive, revient sur les traits essentiels du populisme et nous fournit une définition qui en souligne la nature problématique :

Le populisme peut être sommairement mais problématiquement défini par l’acte de prendre publiquement le parti du peuple contre les élites, ou encore par le ‘culte du peuple’, avec diverses connotations (souveraineté populaire, culture populaire, etc.). Appel au peuple et culte du peuple. (Taguieff, 2007, p. 18-19)

3Et ceci en dépit de la nature des élites qui peuvent être les plus diverses et se situer à l’opposé. En ce sens, Taguieff souligne que l’essence même du populisme consiste dans le fait de s’opposer à quelque chose : « L’appel au peuple est un ‘appel contre’ : il incite à réagir contre des catégories sociales jugées inquiétantes ou menaçantes » (Ibid., p. 19). Dans sa réflexion, l’historien remarque aussi que la diffusion du mot, que l’on peut situer vers la fin du xxème siècle, n’a pas contribué à en éclairer le sens. Bien au contraire, le suremploi dont il a fait l’objet a abouti à en obscurcir davantage le sémantisme conçu, en général, de façon négative (Ibid., p. 95). Ensuite, non seulement il revient sur les différentes définitions que le concept reçoit au cours de l’histoire, mais il insiste sur le renvoi à l’idée de souveraineté populaire (Ibid., p. 107). Il reste à savoir de quel peuple il s’agit : « Du peuple-classe, du peuple-nation, du peuple-ethnie ? ». Finalement, il conclut que le populisme ne peut

être considéré ni comme une idéologie politique, ni comme un type de régime, mais comme un style politique, fondé sur le recours systématique à la rhétorique de l’appel au peuple et la mise en œuvre d’un mode de légitimation de type charismatique, le plus propre à valoriser le ‘changement’. (Taguieff, 2007, p. 9)

- Note de bas de page 1 :

-

Pour un excursus des différents sens que le terme « populiste » a acquis dans le temps, nous renvoyons à Charaudeau (2011).

4D’autres spécialistes remarquent que le populisme est effectivement un phénomène protéiforme, tant et si bien que ses manifestations peuvent se situer à des extrêmes opposés1. Il existerait toutefois un élément commun, à savoir une opposition visant à déstabiliser l’hégémonie dominante et valorisant le peuple, en mesure de « reconfigurer l’ordre social injuste » (Bernatchez, 2019, p. 7).

5Les linguistes et notamment les spécialistes d’analyse de discours ont abordé, à leur tour, la notion et aboutissent aux mêmes conclusions. Sur le plan linguistique et discursif, Charaudeau souligne l’impossibilité de proposer une définition unique « car les contextes historiques et politiques l’infléchissent de différentes façons » (Charaudeau, 2011, p. 103). Le concept peut donc s’appliquer à des mouvements différents, voire à des partis politiques, aussi bien de droite que de gauche.

6Le populisme n’est donc pas un phénomène nouveau qui n’a jamais reçu de définitions. Bien au contraire, les études sont nombreuses et les spécialistes en soulignent la polysémie. Mais, de façon paradoxale, plus on en souligne la polysémie, plus on ressent le besoin de le redéfinir.

7L’urgence d’une définition « claire et définitive » est renforcée par un public de non-spécialistes, tels que les lecteurs du Monde qui soulignent aussi la fréquence du concept :

[1] Il y a trois semaines, voici ce que m’écrivait un lecteur, Solal Azoulay : « Très intéressé par le journalisme et l’actualité, j’ai remarqué l’emploi fréquent du terme ‘populiste’ dans les colonnes des quotidiens français, en particulier Le Monde. Dans un souci de respect du droit à l’information, pourriez-vous expliciter ce concept, lui donner une définition claire et définitive ? » (Nouchi, Le Monde, 04 juillet 2018)

8Après avoir passé en revue l’histoire du mot et avoir souligné la difficulté, voire l’impossibilité de présenter une définition qui soit claire et univoque, le journaliste exhorte à employer populisme et populiste avec « parcimonie ».

9Tout au long de cette réflexion nous nous proposons de décrire la façon dont les linguistes (lexicographes et analystes de discours notamment) se situent dans ce panorama, un panorama aux contours flous, mouvants et, de ce fait, difficiles à saisir. Par conséquent, nous essaierons tout d’abord de revenir sur la façon dont le substantif « populisme » est défini dans les dictionnaires afin de vérifier si ceux-ci ont fonctionné en tant que miroirs d’événements sociaux ou, à l’inverse, en tant que constructeurs de représentations. Néanmoins, un parcours strictement lexicographique ne nous paraît pas suffisant pour illustrer les nombreux enjeux liés à un concept aussi complexe. Une confrontation avec la presse nous paraît nécessaire pour compléter le cadre lexicographique. Cependant, nous avons choisi de sortir du cadre européen, qui a déjà fait l’objet de nombreuses études, pour nous intéresser au contexte socio-historique, socio-politique et socio-culturel québécois où le concept a suivi un parcours différent. Par conséquent, cela nous oblige à un détour rapide visant à évoquer les étapes principales du phénomène populiste au Québec.

1. Le populisme au Québec

10Au Québec, l’usage du terme « populisme » serait plus tardif par rapport à l’Europe et ne se situerait qu’autour des années 2000, période où il commence à être employé par un groupe d’intellectuels de gauche et militants suite aux succès électoraux de l’ADQ (Action démocratique du Québec) et dans certains milieux académiques qui se ressentent des influences françaises et appliquent le concept à la droite de l’Ouest canadien. L’emploi de la notion demeure réservé à certains intellectuels dont les débats se situent encore en France.

11Ce n’est qu’avec l’élection de Trump en 2016 que le terme se diffuse et « la vigueur de ce terme renvoie tantôt à des préoccupations nationales (scène politique québécoise), tantôt à des phénomènes extérieurs et internationaux ; les deux dynamiques pouvant à l’occasion se croiser » (Mazot-Oudin, 2017, p. 47). Le Canada et le Québec ont connu, eux aussi, la vague « populiste » diffusée aux États-Unis par l’élection de Donald Trump, même si les spécialistes reconnaissent que des signes annonçant le retour du populisme étaient présents auparavant (Boily, 2020, p. 8). Rattaché notamment à la droite, le populisme est considéré non seulement comme une conséquence de l’élection trumpienne mais comme une réorganisation et reconstitution de la droite qui était en train de s’élaborer depuis longtemps. La diffusion des idées de la droite et la présence de plus en plus importante de celle-ci dans l’espace intellectuel a abouti à une « droitisation des esprits » (Ibid., p. 21) entraînant une disparition du clivage/binôme droite vs gauche. Les spécialistes, historiens et politologues, considèrent aussi que le renforcement des inégalités sociales et économiques amène à une montée des courants populistes. Si au début le populisme est considéré dans une perspective fiscale (« populisme fiscal »), petit à petit c’est un populisme identitaire qui se fait jour (Mazot-Oudin, 2017, p. 52), toujours rattaché à la droite. Le populisme serait « la voix de ceux qui craignent que la culture du ‘nous’ ne soit trop fragilisée, voire menacée, par l’immigration » (Boily in Mazot-Oudin, 2017, p. 52). Les spécialistes reconnaissent que le populisme au Québec s’éloigne de la dimension socio-économique pour se rapprocher davantage de facteurs territoriaux et culturels : les populistes seraient des francophones habitant en banlieue et appartenant à une classe moyenne. Arcand aussi observe que le populisme exprimerait une « rhétorique identitaire traduisant la peur de l’étranger qui menace le peuple, son identité, sa culture et ses traditions » (Arcand in Bernatchez, 2019, p. 8) et, pour ce faire, il exploite la dimension émotionnelle au détriment de la raison.

- Note de bas de page 2 :

-

En italique dans le texte.

12Bernatchez observe que le Québec aussi a connu, plus récemment, un moment populiste lors des élections de 2018 où se produisit un affrontement entre la CAQ (Coalition Avenir Québec, parti considéré comme représentant de la droite, malgré les affirmations de son chef, François Legault) qui se rapprocherait d’un « populisme identitaire » et Québec solidaire lequel, au contraire, incarnerait un populisme de gauche, à savoir un « populisme protestataire »2 (Bernatchez, 2019, p. 11). Le premier s’adresserait aux immigrés accusés de « dénaturer le peuple » alors que le deuxième pointerait davantage les élites, « accusées de contrôler le système pour leur profit personnel ». Néanmoins, les contours entre ces catégories sont loin d’être étanches, tant et si bien que le politologue remarquerait des traces d’un populisme protestataire dans le programme électoral de la CAQ, ce qui pourrait changer l’ordre électoral.

2. Corpus et méthode d’analyse

13Notre réflexion sera articulée en deux parties qui demandent le recours à deux méthodologies différentes. Dans la première partie, c’est une analyse lexicologique et lexicographique qui sera proposée. Autrement dit, nous allons procéder à une confrontation entre des définitions savantes élaborées par des lexicographes proposées dans les articles de différents dictionnaires afin de suivre leur évolution sémantique à partir des années 1990 jusqu’à l’époque actuelle. Ensuite, nous allons adopter le point de vue de l’analyse de discours et nous allons questionner la façon dont le mot est défini dans un corpus de presse québécoise. Vu le flou sémantique qui l’accompagne, c’est la façon dont le substantif est employé dans des cadres discursifs qui retiendra notre attention.

14Sur le plan théorique, nos réflexions se situent à l’intersection entre les études de Siblot et de Paveau. Les réflexions de Siblot au sujet des relations entre dénomination et nomination nous paraissent particulièrement pertinentes en ce qu’elles permettent d’articuler la relation entre définition du sens et sa mise en discours. Pour Siblot, « une dénomination est un usage à un moment donné qui s’impose parmi des nominations, le dictionnaire étant l’exemple de cette autorité qui construit notre patrimoine sémantique » (Longhi, 2015, p. 5). En d’autres termes, la dénomination indiquerait le résultat d’un processus sans pour cela refléter le processus dynamique qui lui préexiste.

15En revanche, la nomination fonctionne en tant que « catégorie discursive » (Ibid., p. 6). Garric rappelle que la dénomination est à envisager en tant que « acte de catégorisation » alors que la nomination intervient en tant que « acte de construction du sens », ce qui permet, en même temps, de suivre la(les) dynamique(s) sociale(s) des mots (Garric, 2015, p. 66). Le nom, rappelle Siblot,

ne saurait nommer l’objet ‘en soi’ et ne peut délivrer que la représentation que nous nous en faisons ; il dit ce qu’est l’objet ‘pour nous’, dit nos rapports à son égard. Et ce sont ces derniers qui fondent le sens inscrit dans le nom que nous lui assignons. (Siblot, 1997, p. 52)

16Cette construction du sens « se forme dans l’histoire, à travers le travail de la mémoire, l’incessante reprise du déjà dit » (Moirand, 2004, p. 28). Le sens est donc foncièrement dialogique en ce qu’il résulte de facteurs déjà inscrits dans les mots. En d’autres termes, en circulant d’un support à l’autre ou d’une voix à l’autre, certains mots seraient « habités par des discours autres » et possèdent une mémoire (Ibid., p. 49).

17De son côté, Paveau réfléchit aux « itinéraires discursifs » de « populisme » (Paveau, 2012) et signale que normalement, la charge négative attribuée aux mots en –isme n’est pas une conséquence du suffixe mais serait liée aux contextes d’emploi. Son analyse de « populisme », où elle prend en considération des évaluations sémantiques, pragmatiques et associatives, ne ferait que confirmer son hypothèse de départ.

18En prenant appui sur un corpus de double nature, notre propos est de procéder à une confrontation entre les sens saisis par les définitions lexicographiques et l’évolution des nominations dans des discours de nature différente : des éditoriaux. Notre hypothèse est que le phénomène du populisme joue sur plusieurs plans et renvoie à des référents événementiels différents selon les contextes sociaux, historiques et culturels.

2.1. Un excursus lexicographique

19Sur le plan lexicographique, il est intéressant de remarquer que, dans la décennie que les historiens signalent comme la période de diffusion importante du substantif, les dictionnaires donnent des informations différentes. Le Petit Robert (dorénavant PR), dans la décennie précédente (1996-2011) ne retient qu’un sens et c’est le sens le plus neutre, à savoir le sens littéraire, le moins engagé sur le plan politique :

Populisme [pɔpylism] n.m. – 1912 ; du lat. populus « peuple ».

École littéraire qui cherche, dans les romans, à dépeindre avec réalisme la vie des gens du peuple.

20En revanche, le TLFi, tout en n’étant plus mis à jour depuis la moitié des années 90, intègre aussi dans la définition de populisme les sèmes concernant l’histoire et la politique :

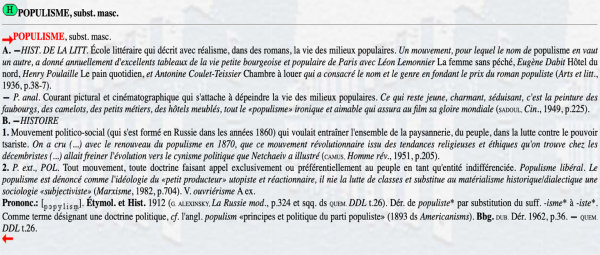

Figure 1 : capture d’écran du substantif populisme dans le TLFi

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3225394275;

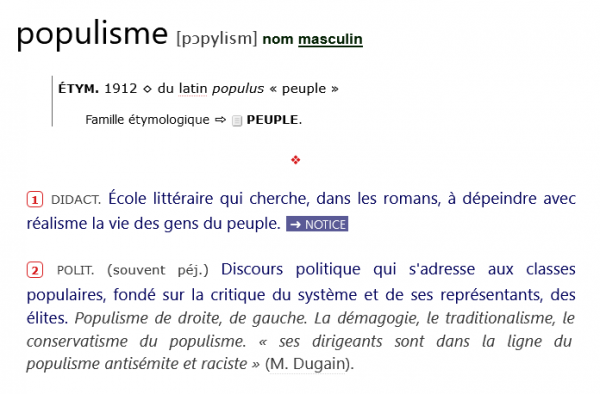

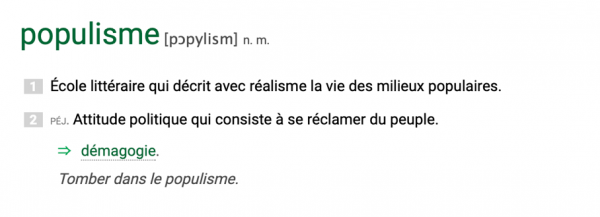

21De même, actuellement le PR en ligne reproduit les mêmes sèmes et y ajoute une marque de registre de nature pragmatique pour indiquer un emploi spécialisé dans le domaine politique :

Figure 2 : capture d’écran du substantif populisme dans le PR

Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (version en ligne)

22En outre, les exemples proposés par le PR (« populisme de droite, de gauche ») illustrent l’extension sémantique du substantif qui est exploité par des mouvements politiques souvent opposés.

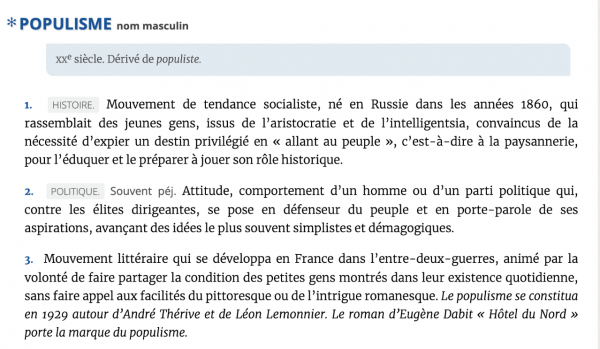

23Dans l’article proposé dans le Dictionnaire de l’Académie française, l’ordre des sèmes est renversé : de l’histoire, à la politique, à la littérature. La transition de la dimension historique à la dimension politique permet de saisir l’extension sémantique que le substantif a connu :

Figure 3 : capture d’écran du substantif populisme dans le Dictionnaire de l’Académie française

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P3421

24Le renvoi à l’aristocratie disparaît et le populisme semble plutôt s’opposer aux « élites dirigeantes », tout en étant accompagné (comme dans le PR) d’une marque de registre qui ajoute une connotation négative (péj.).

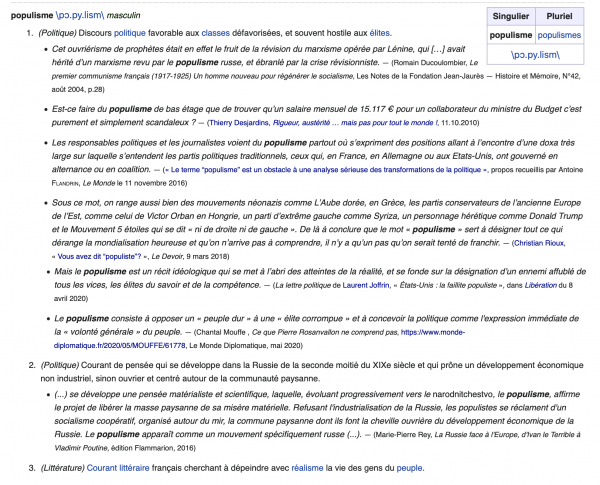

25Et les dictionnaires collaboratifs n’en sont pas moins à jour. Bien au contraire, le Wiktionnaire paraît suivre de près l’évolution du mouvement mais efface la connotation négative. Par ailleurs, l’élargissement du regard à d’autres parties de l’espace francophone, à savoir le Québec, par le biais d’une citation tirée du quotidien Le Devoir, paraît montrer de façon indirecte que loin d’être confiné en Europe, le mot se diffuse. Cependant la citation du Devoir ne fait aucune allusion à la situation du populisme au Québec :

Figure 4 : capture d’écran du substantif populisme dans le Wiktionnaire

https://fr.wiktionary.org/wiki/populisme

26La dernière étape de ce parcours lexicographique s’achève avec Usito, dictionnaire du français québécois en ligne où « populisme » est défini, encore une fois, de manière neutre :

Figure 5 : capture d’écran du substantif populisme dans Usito

https://usito.usherbrooke.ca/définitions/populisme

27Les dictionnaires affichent donc une attitude neutre sur le plan des marques de registre. Ils introduisent, parfois, un renvoi aux contextes historiques dans lesquels la notion est née mais on ne retrouve aucune évaluation explicite, si ce n’est par les exemples du PR. Cette neutralité relevée sur le plan lexicographique ne ferait que confirmer l’hypothèse avancée par Paveau (2012) lorsqu’elle affirme que, malgré la neutralité du suffixe, les valeurs négatives normalement attribuées à populisme résultent des contextes d’emploi.

28En revanche, à l’instar de Vicari (2021, p. 427), l’on pourra remarquer le flou sémantique qui résulte des énoncés définitoires : le populisme est considéré tantôt comme un mouvement politico-social (TLFi), tantôt comme un discours politique (PR et Wiktionnaire) ou encore comme une attitude politique (Académie française, Usito).

29Il sera maintenant question de voir si les usages concrets reflètent la neutralité des définitions lexicographiques, celles-ci étant des définitions savantes.

2.2. De la lexicographie au discours : quelles articulations ?

2.2.1. Les connotations de populisme

30Normalement, les définitions répondent à un besoin définitoire. Si l’on cherche une définition, c’est que l’objet ou le phénomène à définir est nouveau ou a changé au fil du temps de sorte que de nouvelles définitions sont nécessaires ; ou encore qu’il n’y a pas accord au sujet de la définition : « l’émergence d’une activité définitoire est donc symptomatique de l’existence d’un ‘problème’ » (Doury et Micheli, 2016, p. 123).

31Dans le cas de notre corpus, il est nécessaire de proposer un énième cas de figure. Autrement dit, s’il est vrai que le populisme est présenté comme un phénomène connu par tout le monde et qu’il est décrit, en général, de façon négative, il n’en reste pas moins que les tentatives de présenter des perspectives différentes abondent. Notre hypothèse consiste à poser que, à chaque fois, le contexte influence le concept en lui attribuant de nouvelles nuances. Il sera ensuite question de vérifier si l’on peut identifier dans les transformations contextuelles la source de la polysémie. Nous comptons aussi réfléchir à la nature de ces définitions : s’agit-il de définitions folk ou populaires ? Et quelles sont les modalités discursives mobilisées à cette fin ? Est-ce que les définitions du populisme changent au fil du temps ?

- Note de bas de page 3 :

-

Précisons qu’au Québec, la doctrine souverainiste consiste à plaider pour l’indépendance du Québec par rapport au reste du Canada. Il s’agit d’un mouvement qui plonge ses racines dans le passé et n’a pas cessé de croître malgré les insuccès des trois référendums (1980, 1002, 1995) (Facal et al., 2005).

32Pour répondre à ces questions, nous avons en premier lieu sélectionné un corpus par le biais de la base de données Europresse. De façon plus spécifique, nous avons choisi de porter le regard sur Le Devoir, quotidien québécois proche du centre gauche et du souverainisme3. Une première recherche effectuée à partir du substantif populisme en tant que mot-clé présent dans le texte, pour le quotidien Le Devoir dans toutes les archives, montre un pic médiatique autour de l’année 2019, période des élections au Québec et de l’introduction de la CAQ. Nous avons donc restreint la période aux années 2019-2022, ce qui aboutit à un total de 271 articles.

33Ces articles ont ensuite été insérés dans le concordancier Sketch Engine, afin de faire ressortir de façon plus immédiate les modalités définitoires, les évaluations et les contextes d’emploi. Face à un corpus très riche et, étant donné l’impossibilité de tout analyser pour des raisons d’espace, nous allons sélectionner les articles qui nous paraissent plus pertinents et où le substantif « populisme » est effectivement accompagné de stratégies définitoires. Dans la plupart des cas, il s’agit de textes qui appartiennent au genre textuel de l’éditorial. Genre qui a fait l’objet de plusieurs débats (Dubied & Lits, 1997, p. 49), l’éditorial ne peut être considéré comme un genre homogène dans la mesure où les articles censés appartenir à cette catégorie présentent des traits hétérogènes pour ce qui est de la longueur, de la position éditoriale ou encore du positionnement discursif (argumentatif et/ou narratif).

34Souvent, le substantif « populisme » est employé seul ou bien il est accompagné d’adjectifs qui servent à le qualifier. La plupart sont des adjectifs négatifs, ce qui confirme la tendance générale consistant à faire ressortir les aspects négatifs du populisme (Vicari, 2021, p. 443). Le populisme est qualifié de « néfaste », « dangereux », « pandémique », et « revanchard ». Il « contamine », il est « anti » (« antisanitaire », « antisystème », « anticivil » et « antimondialisation »).

- Note de bas de page 4 :

-

En italique dans le texte.

- Note de bas de page 5 :

-

En italique dans le texte.

35Si les connotations négatives abondent, il n’en reste pas moins que les contextes externes en influencent à chaque fois les nuances, de sorte que l’on retrouve des associations particulières que l’on ne peut toutefois considérer comme des collocations, étant donné leur fréquence réduite. Le populisme au Québec peut être « conservateur » ou « revanchard » mais aussi « soft » ou « bonasse » (en opposition au populisme « chic » de Macron). Dans sa Chronique publiée dans Le Devoir, Christian Rioux propose, en effet, une comparaison entre les populismes français et québécois : il parle d’un « populisme chic » (celui de Macron) et d’un « populisme soft »4 ou encore d’un « populisme bonasse »5 (celui de Legault) pour définir l’attitude des deux hommes politiques qui déclarent vouloir frapper la partie de la population non-vaccinée pour s’attirer le vote des autres (Christian Rioux, « Le populisme chic », Le Devoir, 14 janvier 2022). Le choix de miser sur la campagne de vaccination pour atteindre une grande partie de la population se ferait au détriment des problématiques les plus importantes (immigration, sécurité, rôle de l’État). Dans les commentaires des lecteurs qui suivent la chronique, les définitions du journaliste sont reformulées de la manière suivante :

[2] Vous seriez d’accord avec moi M. Lavoie pour dire que les expressions « une forme de populisme ‘bobo’ à la française » pour Macron et « un populisme au col bleu de Legault » sont « priceless » (14 janvier 2022)

36Ces reformulations prédiscursives sont d’autant plus importantes qu’elles réactivent un passé culturel par le biais de la langue (Paveau, 2006).

37Signalons aussi que l’adjectif « bonasse » avait déjà été employé par Jonathan Trudeau en 2018 dans un article consacré au populisme, ce qui témoigne d’un dialogisme montré grâce à la mobilisation de liens interdiscursifs (Moirand, 2007) :

[3] Par cette prise de conscience, le PM démontre qu’il existe deux styles distincts de populisme. Le mauvais, et le bon. Le mauvais, c’est évidemment le grand orange américain, qui sévit à grands coups de mensonges et de démagogie, carburant à la haine et s’abreuvant de la division populaire.

Mais il y a aussi le bon populisme. Celui qui fait en sorte qu’un gouvernement est capable de se montrer à l’écoute des préoccupations des gens qu’il représente. Legault a raison. Les Québécois en ont marre d’être taxés et surtaxés. D’être imposés et surimposés. On a peut-être l’impression qu’ici, nous sommes un peu plus bonasses qu’à bien d’autres endroits dans le monde. Mais il faudrait être fort naïf et imprudent pour croire qu’une telle dérape ne pourrait pas survenir chez nous (Trudeau J., « Le bon populisme », Le journal de Montréal, 14 décembre 2018)

38La connotation positive est ensuite reprise à la fin du texte, où le but du journaliste (à savoir le soutien à François Legault) est dévoilé :

[4] Mais souhaitons que cette agréable forme de populisme continue longtemps d’animer François Legault.

39Il n’est plus question ici de dire ce que le populisme est, de le définir mais plutôt d’envisager ses différentes manifestations. Dans l’exemple [3], les modalités mobilisées pour (dis-)qualifier le populisme ne sont qu’apparemment objectives (emploi du présentatif « c’est »). Par ailleurs, la comparaison effectuée par Trudeau entre le mauvais populisme (à savoir le populisme américain) et le bon populisme (le populisme québécois) confirmerait l’hypothèse de Paveau, d’après laquelle le suffixe –isme se porte garant de la neutralité du substantif. Les nuances (positive ou négative) seraient imposées par les contextes d’emploi (Paveau, 2012).

40À côté des définitions adjectivales et de l’emploi adjectival, d’autres stratégies sont mises en œuvre pour la définition du populisme au Québec. Souvent, celle-ci résulte d’un questionnement qui peut aboutir à des discours argumentatifs. Bien qu’il ne fasse pas partie du corpus analysé, citons l’article de Gérard Bouchard, où le journaliste réfléchit à la possibilité d’un populisme québécois vertueux :

[5] Un populisme vertueux ?

Mais qu’en est-il d’un éventuel populisme de gauche qui, étrangement, séduit des intellectuels en France et ici même ? Il faudrait d’abord savoir ce que c’est. À moins de brouiller le sens des mots, le populisme est un discours faux destiné à tromper les citoyens. Parler d’un populisme de gauche, c’est supposer que les partisans de la gauche pourraient exploiter la même recette, mais au service d’une politique vertueuse. Est-ce une bonne idée ?

La notion sème une grande confusion. Le populisme est intrinsèquement immoral et on ne voit pas comment il pourrait être blanchi en servant la démocratie et la justice sociale. Y aurait-il une mauvaise et une bonne démagogie ? La grande tradition de la gauche ne manque pourtant pas de vocabulaire pour désigner ce qu’elle a toujours fait : désamorcer les discours falsifiés et aliénants des puissants pour mettre au jour la réalité des défavorisés tout en responsabilisant et en mobilisant les citoyens. Pourquoi s’en détournerait-elle ? (Bouchard G., « Un populisme québécois ? », La Presse, 31 mai 2019)

41Le discours mis en place par le journaliste n’est qu’apparemment simple : en évoquant une définition commune du populisme, par le biais de la stratégie discursive du lexicologisme (Paveau, 2006), le discours s’appuie sur la polarisation implicite entre deux groupes opposés, la droite (dont le journaliste ébauche une représentation négative) et la gauche. Après avoir posé une représentation négative du populisme (« un discours faux destiné à tromper les citoyens » ; « le populisme est intrinsèquement immoral ») par le biais d’un discours définitionnel, le journaliste cherche à opposer un contre-discours aux représentations existantes. Toutefois, suite à un discours argumentatif qui valorise la gauche, ces tentatives échouent et le discours s’achève avec l’invitation à chercher un autre mot permettant d’éviter le substantif « populisme », celui-ci étant chargé d’un sémantisme négatif.

42D’autres journalistes insistent sur la valeur négative du populisme au Québec. En évoquant le changement de perspective du gouvernement Legault, normalement considéré comme étant à l’écoute de « la volonté populaire » et donc comme populiste, R. Dutrisac ne fait que renforcer la vision négative du populisme considéré comme vain, incapable de prendre en compte la réalité et non démocratique :

[6] Cela montre aussi que le gouvernement Legault, que l’on dit populiste, est capable de changer son fusil d’épaule et de prendre des décisions qui s’appuient sur les faits et la science. […] Pour affronter les défis climatiques — et la lutte ne fait que commencer —, le populisme est vain : tout le monde veut aller au ciel et personne ne veut mourir. Une démocratie forte ne peut se passer d’un gouvernement responsable, dans tous les sens du mot, qui, avec honnêteté et un certain courage politique, n’élude pas le nécessaire. (Dutrisac R., « Abandon de GNL Québec : les limites du populisme », Le Devoir, 23 juillet 2021)

43Dans les textes examinés jusqu’à maintenant, le populisme faisait plutôt l’objet d’évaluations. Le phénomène, qu’on le rattache à la droite ou à la gauche, est en général présenté comme quelque chose de connu et à ne pas remettre en question.

2.2.2. Stratégies définitionnelles dans le discours

44Le corpus sélectionné contient plusieurs renvois au contexte québécois, même si l’on constate un mouvement d’aller-retour : en général, avant de parvenir à une contextualisation du populisme québécois, les articles consultés contiennent des descriptions générales du phénomène, voire de véritables définitions (sourcées ou non sourcées) et parfois, après la description du populisme québécois, l’on revient à la situation générale.

45En général, les structures définitionnelles relevées reproduisent le modèle aristotélicien, qui prévoit un incluant et des définisseurs spécifiques. Cette typologie de définition est mise en œuvre à travers le recours au modèle de la juxtaposition entre mot à définir et reformulation ou grâce au verbe être qui crée un rapport entre les signes et les référents, dans la mesure où il projette « sur l’axe syntagmatique (le discours) les éléments substituables qui sont dans l’axe paradigmatique (la langue) » (Rey-Debove, 1978, p. 182-183). Voici quelques exemples :

[7] Le populisme est un concept fourre-tout souvent imprécis […]. (Fournier A.-X., « Vers un populisme de gauche au Québec ? », Le Devoir, 8 janvier 2019)

[8] […] Ricardo Peñafiel, professeur au Département de sciences politiques de l’UQAM, en rappelant au passage que « le populisme est le symptôme d'une crise de la démocratie, plutôt que la cause ». (Deglise F., « Au Québec, un populisme distinct », Le Devoir, 02 février 2019)

46Nous remarquerons, cependant, que dans les exemples ci-dessus la partie qui correspond à la définition ne peut pas être considérée comme entièrement substituable au mot à définir. En général, ces définitions restent vagues et, tour à tour, portent au premier plan des traits sémantiques inédits : elles soulignent la nature antidémocratique du populisme ou cherchent à stimuler la réflexion du lecteur à propos de la démocratie. Le plus souvent, les tentatives de définition consistent en une reformulation discursive qui se tient sur un niveau générique tant et si bien que les possibilités d’établir une équivalence biunivoque se réduisent :

[9] Le populisme est donc le culte de l’ignorance, qui ne connaît aucune frontière sociale, depuis les plus riches jusqu’aux plus itinérants. C’est un trait de mentalité qui envahit tous les espaces politiques, médiatiques et culturels depuis des millénaires et une bonne quarantaine d’années. (Lettres, « Le Poilièvre et la Tortue », Le Devoir, 14 septembre 2022)

47La glose fonctionne ici comme apport d’information, ce qui aboutit à des reformulations plus amples, mais sans référence à un contexte précis. En revanche, dans l’extrait suivant, le journaliste présente ses propos sous la modalité objective :

[10] Enfin, la troisième tentation, celle qui semble la plus forte pour le moment, c’est celle du populisme, qui séduit certains membres du Parti conservateur, dont Pierre Poilièvre. Il ne s’agit pas ici du populisme sous sa forme identitaire, celle du nationalpopulisme qui cible les immigrants, mais plutôt de la forme protestataire, celle qui dénonce l’élite qui n’écoute plus le peuple, celui des citoyens ordinaires et des travailleurs. Elle se révèle notamment dans l’appui offert aux camionneurs vus comme étant les représentants du peuple d’en bas qui expriment leur insatisfaction contre la politique des élites d’en haut. (Boily F., « Les tentations des conservateurs canadiens », Le Devoir, 07 février 2022).

48Par le biais d’une objectivité apparente, qui résulte de l’emploi du présentatif « c’est » et du présent de l’indicatif qui attribue aux considérations exprimées la valeur de vérité générale (Rabatel, 2004), l’auteur décrit deux typologies de populisme et en énonce les caractéristiques en s’appuyant sur la description d’une réalité sociale spécifique.

49Parfois, nous sommes dans le cadre des reformulations plus amples qui servent à circonscrire un phénomène, à le qualifier mais aussi à apporter un éclairage sur le sens :

[11] C’est par la violence symbolique, dans ses mots et ses gestes provocateurs, que le populisme entend prendre avantage sur les institutions en place. La capacité de canalisation de tout genre de frustrations passe alors de cette manière dans de telles manifestations provocantes. Celles-ci ont la capacité de court-circuiter les explications plus complexes des situations, en rendant l’expression populiste apte à simplement réfuter ces complexités apparemment inutiles. Dans la simplicité et l’évidence apparentes du populisme, de droite ou de gauche, toute nuance doit s’effacer au profit d’une action directe à exercer dans l’urgence des solutions immédiates, tout aussi simplistes et illusoires, mais possédant néanmoins une efficacité expressive qui les rend aguichantes. Le populisme affiche partout une esthétique de pacotille qui renvoie au « peuple » une image de la réalité entièrement décomplexée et décomplexifiée (Côté J.-F., « Parler au nom du peuple pour saper la démocratie », Le Devoir, 08 octobre 2022).

50L’énonciateur résume d’abord les caractéristiques du phénomène en insistant sur sa nature provocatoire, sur sa recherche illusoire de solutions simples et efficaces qu’il synthétise dans l’expression « esthétique de pacotille » où il propose sa « réinteprétation ». L’on s’éloigne de plus en plus des dénominations achevées : malgré l’emploi de modalités objectivantes, les journalistes reprennent les mots d’autres spécialistes et ajoutent au fur et à mesure de nouvelles nuances qui montrent une co-construction progressive du concept.

51Nombreux sont aussi les articles où les journalistes appuient leurs réflexions sur les mots d’autres spécialistes. Par cette stratégie, c’est un discours complexe qui est élaboré ; un discours articulé sur plusieurs voix qui s’entremêlent dans une relation dialogique intertextuelle montrée (Moirand, 2007) que ce soit par le discours direct ou indirect :

[12] Pour le sociologue Jeffrey C. Alexander, le populisme, de droite ou de gauche, abolit la médiation sociale assurée par l’espace symbolique que constitue la sphère civile. (Côté J.-F., « Parler au nom du peuple pour saper la démocratie », Le Devoir, 08 octobre 2022).

52Néanmoins, l’on a pu repérer quelques articles où les journalistes proposent des réflexions concernant la définition même du populisme au Québec. Dans un éditorial publié en 2019, Antonin-Xavier Fournier revient sur le phénomène du populisme et s’interroge sur ses manifestations au Québec. La définition d’un populisme québécois se développe de façon progressive par le biais d’un discours argumentatif et proche de la polémique où le processus de nomination est à l’œuvre. Le populisme est d’abord décrit comme un concept imprécis, fourre-tout et, de ce fait, en mesure d’accueillir aussi bien les idéaux de la droite que de la gauche. Sa caractéristique principale étant d’être

[13] […] une voix qui permet finalement à la ‘majorité silencieuse’ de reprendre le contrôle de la vie politique. Il peut par ailleurs varier en fonction de la culture, de l’époque ou du contexte dans lequel il s’exprime. […]. Le populisme est donc un concept à géométrie variable qui n’est pas seulement l’apanage d’un discours réactionnaire et qui peut être habilement utilisé autant par la gauche que par la droite. (Fournier A.-X., « Vers un populisme de gauche au Québec ? », Le Devoir, 08 janvier 2019)

53Le connecteur « donc » indique que le processus de nomination est en train de se déployer par le biais d’un raisonnement argumentatif. Mais il est loin d’être achevé. Fournier revient ensuite sur le parcours de la gauche au Québec, mouvement politique qui s’est éloigné de la lutte des classes au profit de la lutte contre l’élite politique. La polarisation entre les deux regroupements politiques est donc posée et elle entraîne deux acceptions du populisme opposées : d’une part le populisme réactionnaire de la droite, de l’autre une nouvelle conception du populisme, non plus envisagé comme « populisme antidiversitaire » mais comme un « populisme multiculturaliste » :

[14] C'est dans cette perspective que s’inscrit la stratégie de la gauche au Québec et tout porte à croire qu’il y a là un puissant agent mobilisateur. Pour la gauche, il faut donc opposer au populisme réactionnaire et « antidiversitaire », un populisme multiculturaliste qui conteste les élites capitalistes. Comme le Québec semble tourner le dos à la première forme du populisme (la peur de l’autre), il est plus réceptif à la seconde qui s’appuie sur un idéal moral socialement plus acceptable. (Ibid.)

54L’emploi des adjectifs « antidiversitaire » (création néologique du journaliste) et « multiculturaliste » témoigne de l’orientation pragmatique du journaliste qui vise à mettre en relief de nouveaux traits du phénomène et, par conséquent, à créer de nouvelles collocations. Il n’en reste pas moins que cette tentative de poser une nouvelle nomination du populisme est dépassée par les conclusions de Fournier qui rappelle la nature trop simpliste du populisme qui ne serait donc pas à même de résoudre les vrais problèmes :

[15] Dans tous les cas, le populisme favorise rarement l’équilibre et permet simplement d’exprimer un mécontentement. Si le populisme est le catalyseur d’une problématique, trop souvent il facilite des réponses simplistes à des problèmes complexes. […] (Ibid.)

55L’intensité plus faible du populisme au Québec, voire son inutilité, sont évoquées dans d’autres éditoriaux. Citons Deglise qui déploie sa réflexion en soulignant premièrement les traits qui font du populisme québécois un populisme distinct par rapport aux autres formes de populisme ; qualité qui résulterait de la proximité existant entre hommes politiques et réalité sociale. Ensuite, il exploite, à son tour, les stratégies du discours argumentatif pour conclure, en s’appuyant sur des citations d’autorité, d’une part que le Québec connaît une forme de populisme « soft » :

[16] […] « nous sommes face à du populisme soft au Québec, fait remarquer Ricardo Peñafiel, un populisme qui ne remet pas en question les institutions, mais qui appelle à une refondation des institutions qui nous ont bien servis par le passé ». (Deglise F., « Au Québec, un populisme distinct », Le Devoir, 02 février 2019).

56De l’autre qu’il sera bientôt dépassé :

[17] C’est que l’appel à la transformation des institutions, par le populisme de droite ou de gauche, pourrait bien finir par s’essouffler au Québec avec l’arrivée dans les arcanes du pouvoir de la génération Y, les millénariaux, ces 15-37 ans « qui sont plus politisés, qui se méfient des institutions actuelles et qui vont chercher eux aussi à les modifier », poursuit l’universitaire.

Cette génération va porter « de nouvelles représentations politiques » qui pourraient répondre à celles que le peuple indigné aimerait voir apparaître aujourd’hui pour mieux envisager demain.

« Et si l’on se sent bien représenté, le populisme, alors, nous n’en avons plus besoin », conclut-elle. (Deglise F., « Au Québec, un populisme distinct », Le Devoir, 02 février 2019).

57En général, les textes étudiés présentent des définitions descriptives et non pas stipulatoires, ce qui nous paraît conforme à la nature même du populisme, phénomène trop flou pour qu’on puisse le figer dans un cadre restreint et rigide.

Pour ne pas conclure…

58Tout au long de cette réflexion, nous avons essayé d’étudier les représentations du populisme au Québec en focalisant d’abord les connotations qui lui sont attribuées et ensuite les stratégies mises en œuvre pour le définir dans quelques éditoriaux du quotidien québécois Le Devoir. Finalement, même si l’introduction du concept de populisme au Québec est plus récente, il n’en reste pas moins que son fonctionnement sur le plan discursif ne présente pas de différences éclatantes. En général, le substantif « populisme » est employé seul, ce qui laisse supposer que le phénomène est bien connu et n’a pas besoin d’être défini ; souvent il revient dans des collocations qui décrivent le phénomène sous un jour négatif, mais l’on a pu relever des tentatives de créer des représentations plus neutres par le biais de formulations prédiscursives qui s’appuient sur un passé partagé par la communauté québécoise. Sur le plan discursif, les extraits examinés montrent les tentatives de construction du sens qui exploitent les stratégies argumentatives ou polémiques. Celles-ci permettent de suivre la dynamique sociale du substantif « populisme » : loin d’être une catégorie bien définie, celui-ci est en effet soumis à une renégociation constante en fonction des sujets qui l’emploient et qui cherchent à l’adapter à des contextes divers. Si l’influence des contextes sur l’extension sémantique n’est plus à remettre en question, le « populisme » n’en demeure pas moins un concept insaisissable et capable d’intégrer de nouvelles nuances.